- •Химия и токсикология агрохимических препаратов

- •1 Введение

- •2 Пути поступления в организм ксенобиотиков и меры токсичности

- •3 Фитоактивные соединения

- •3.1 Средства воздействия на фотосинтетические процессы

- •3.1.1 Блокаторы транспорта электронов в фотосистеме II

- •3.1.2. Акцепторы электронов фотосистемы I

- •3.1.3. Ингибиторы биосинтеза хлорофилла

- •3.1.4. Ингибиторы биосинтеза каротиноидов

- •3.1.5. Фотодинамические гербициды и противораковые средства

- •3.1.6. Ингибиторы клеточного деления

- •3.1.7 Ингибиторы биосинтеза липидов

- •3.1.8 Ингибиторы образования пластохинона

- •3.1.9 Гербицидные фосфорорганические ингибиторы метаболических превращений

- •3.1.10 Гербициды, нарушающие биосинтез алифатических аминокислот

- •3.2 Гербициды и регуляторы роста растений с фитогормональным механизмом действия

- •3.2.1 Гиббереллины и ингибиторы их образования

- •3.2.2 Синтетические аналоги ауксинов

- •3.2.3 Синтетические аналоги цитокининов

- •3.2.4 Продуценты этилена

- •3.2.5 Другие регуляторы роста и антидоты гербицидов

- •4 Фунгициды

- •5 Инсектициды

- •5.1 Хлорорганические инсектициды

- •5.2 Инсектицидные органические производные кислот фосфора

- •5.3 Карбаматные инсектициды

- •5.4 Пиретрины и пиретроиды

- •5.5 Неоникотиноиды

- •5.6 Ингибиторы биосинтеза хитина

- •5.7 Агонисты ювенильного гормона

- •5.8 Инсектициды с различными механизмами действия

- •5.9 Репелленты и аттрактанты членистоногих

- •5.10 Метод стерильных насекомых

- •Заключение

3.1.7 Ингибиторы биосинтеза липидов

Липиды входят в состав молекул, участвующих в организации клеточных мембран, и играют важную роль в регуляции водного обмена в растениях. Покрытые восковым слоем листья растений испаряют влагу преимущественно через устьица. При нарушении биосинтеза липидов новые листья растений отличаются от выросших ранее темно зеленой окраской; они быстро вянут и высыхают. В присутствии ингибиторов биосинтеза липидов становится также невозможным прорастание семян. Липиды, как и каротиноиды, образуются в многостадийных процессах с участием большого числа ферментных систем, в функционировании которых принимают участие сульфгидрильные группы.

На блокирование сульфгидрильных групп в ацилпереносящем белке направлено, очевидно, действие тиолкарбаматов. В этой группе основным веществом с гербицидной активностью является бентиокарб (Сатурн, S‑4‑хлорбензил-N,N-диэтилтиокарбамат). Его получают ацилированием 4‑хлорбензилмеркаптана диэтилкарбамоилхлоридом в присутствии оснований. Интересный способ синтеза, позволяющий избежать использования дурно пахнущих бензилмеркаптанов, представлен реакцией тиооксида углерода с диэтиламином с последующим алкилированием образующегося монотиокарбамата 4‑хлорбензилхлоридом:

В соответствии с правилом Пирсона алкилирование «мягким» электрофилом (бензильный карбокатион) протекает по «мягкому» нуклеофильному центру (атом серы). Тиольные карбаматы проявляют гербицидную активность после активации оксигеназами, что предполагает механизм блокирования сульфгидрильных групп в результате переноса карбаматной группы с продукта окисления бентиокарба по атому серы на сульфгидрильную группу фермента или кофермента, например, в реакции с коферментом А:

Карбамоилированние сульфгидрильной группы может протекать только по параметаболическому пути, так как в живой природе нет ферментных систем, предназначенных для гидролиза производных карбаминовых кислот.

Мощными алкилаторами являются многие производные хлоруксусной кислоты, но в качестве гербицидов используются преимущественно замещенные хлорацетанилиды. Опыты по алкилированию ими сульфгидрильных групп в ацилпереносящем белке ставят под сомнение нарушение биосинтеза жирных кислот через эту ферментную систему, хотя биосинтез липидов всё же нарушается анилидами хлоруксусной кислоты.

Одним из первых соединений с гербицидной активностью на основе хлоруксусной кислоты стал её N-изопропиланилид (Рамрод) с токсичностью для теплокровных около 1500 мг/кг:

Его до настоящего времени используют для химической прополки овощных культур.

Дополнительное экранирование амидного атома азота заместителями в 2- и 6-положениях бензольного кольца значительно повышает эффективность соответствующих хлорацетанилидов. Для получения одного из наиболее распространенных представителей этой группы пестицидов – метолахлора (гербицид Дуал) – используют цепочку превращений, начинающуюся с реакции 2‑метил-6-этиланилина с метоксиацетоном:

Полученное основание Шиффа гидрируют по двойной связи и ацилируют образующийся замещенный анилин хлорацетилхлоридом:

Для синтеза другого представителя этой группы веществ с гербицидной активностью используют реакцию 2,6-диэтиланилина с формальдегидом с последующим присоединением хлорацетилхлорида по двойной связи образующегося основания Шиффа и с замещением атома хлора в связанной с атомом азота хлорметильной группе на метоксигруппу:

Полученное вещество (алахлор, гербицид Лассо) проявляет и фунгитоксичность, но использованию его для борьбы с болезнями растений препятствует высокая гербицидная активность. Исследование побочных продуктов этой реакции, среди которых главное место занимает производное метоксиуксусной кислоты, образовавшееся в результате замещения на метоксигруппу ещё и атома хлора в остатке хлоруксусной кислоты, привело к обнаружению новой группы средств борьбы с патогенными грибами – фенилаланинов.

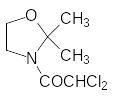

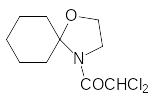

Избирательность тиокарбаматов и производных хлоруксусной кислоты может быть повышена путём введения в гербицидный состав так называемых антидотов, то есть противоядий. Ими оказались вещества, которые стимулируют в растениях образование глютатиона. Чаще всего для этого используют производные дихлоруксусной кислоты, например

или

или

Глютатион присутствует в клетках всех живых организмов. С его участием регулируются окислительно-восстановительные процессы, нейтрализуются ксенобиотики, представляющие собой окислители и алкилаторы, а также блокируются свободнорадикальные реакции.

Однако, наиболее успешными гербицидами, нарушающими биосинтез липидов, оказались эфиры арилокси- и гетерилоксизамещенных феноксипропионовых кислот, которые широко используются для борьбы с сорняками, устойчивыми к действию ауксинов. Наиболее активные из них имеют нормы расхода около 50 г/га, что соответствует требованиям, предъявляемым к гербицидам третьего поколения.

В молекулах гербицидов этой группы присутствует структурный элемент 2-феноксипропионовой кислоты, фитоактивность которой основана на взаимодействии с рецепторами на растительные гормоны ауксины. Однако проявление гербицидной активности у арилокси- и гетерилоксизамещенных феноксипропионовых кислот не соответствовало нарушению регулируемых ауксинами метаболических процессов. Изучение механизма фитоактивности этих веществ показало, что они блокируют биотинзависящий фермент ацетилкофермент-А-карбоксилазу, катализирующую образование малонилкофермента А – ключевого участника в биосинтезе жирных кислот.

Первым представителем гербицидов с таким механизмом активности стал метиловый эфир 2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропионовой кислоты (Дихлофоп-метил). Его получали из нитрофена в цепочке превращений, включающей восстановление нитрогруппы, диазотирование и разложение соли диазония с образованием гидроксильной группы и последующее взаимодействие образующегося 4-(2,4-дихлорфенокси)-фенола с метиловым эфиром 2-хлорпропионовой кислоты:

Синтез дихлофоп-метила демонстрирует один из биорациональных подходов к поиску новых типов биологически активных соединений в результате объединения в одной молекуле структур двух гербицидов с разными механизмами действия – ингибитора образования каротиноидов нитрофена и 2,4-дихлорфеноксипропионовой кислоты с ауксиновой активностью.

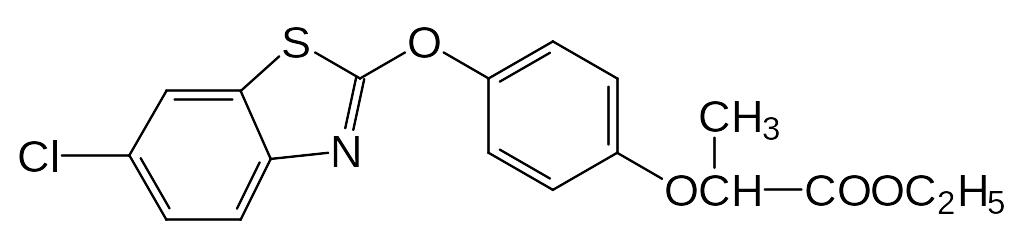

В качестве примера менее персистентного и более активного гербицида этой группы с гетероциклическим структурным элементом можно привести фентиапроп-этил (Тайфун, Джокер):

Остаток пропионовой кислоты в молекуле этих соединений включает асимметрический атом углерода и оказалось, что максимальной активностью отличаются R-изомеры. В соответствии с современными требованиями к экологической безопасности агрохимических препаратов разработчики этих гербицидов перешли на выпуск препаративных форм на основе только самого активного оптического изомера.

Одно из действующих веществ этого класса феноксапроп-П-этил с высоким содержанием R‑изомера получают, например, по реакции 2,6‑дихлорбензоксазола с этиловым эфиром R‑2-(4-гидроксифенокси)-пропионовой кислоты, образующимся в реакции гидрохинона с S‑изомером хлорпропионовой кислоты в присутствии оснований. Асимметрический центр в этой реакции не участвует:

В патентной литературе представлено несколько способов получения 2,6-дихлорбензоксазола. Один из них включает реакцию 2‑амино-5-хлорфенола с сероуглеродом в присутствии щелочи и отщепление тиольной группы хлорирующими реагентами, например, хлором:

Получение R‑2-(4-гидроксифенокси)пропионовой кислоты из гидрохинона и 2-хлорпропионовой кислоты по реакции Вильямсона сопровождается Вальденовским обращением. Вальденовское обращение сопровождает также превращение эфира молочной кислоты в хлорпропионат в реакции с тионилхлоридом. В соответствии с этим образующуюся в обычном молочнокислом брожении S-молочную кислоту нельзя использовать в качестве исходного продукта для получения феноксапроп-П-этила, поскольку в результате превращения эфира молочной кислоты в эфир хлорпропионовой кислоты и алкилирования им фенольной гидроксильной группы гидрохинона произойдет двойное Вальденовское превращение и будет получен S-изомер продукта взаимодействия, непригодный для превращения его в R-изомер феноксапропэтила. В соответствии с этим были проведены увенчавшиеся успехом исследования по поиску штаммов молочнокислых бактерий, которые превращают углеводы в R-молочную кислоту. Это послужило основой для разработки промышленных способов получения наиболее активного стерически однородного феноксапроп-П-этила с использованием в качестве исходного продукта S-изомера хлорпропионовой кислоты, образующегося при действии хлорирующих агентов на полученную микробиологическим способом R-молочную кислоту или её эфиры.

На ингибировании ацетилкофермент-А-карбоксилазы основана также гербицидная активность пиноксадена:

Это один из самых безопасных гербицидов с токсичностью для млекопитающих более 5000 мг/кг.