Лебедев М.В. Формирование коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников

.pdf31

теории, концепции социальной философии, пенитенциарной педагогики,

антропогогики, юридической психологии, социологии коммуникаций, что

обуславливает единство теоретического и эмпирического уровней исследования.

Именно такой подход к разработке проблемы способен обеспечить научно-

теоретическое приращение в пенитенциарной педагогике как направления педагогической науки.

Нами предпринят ретроспективный анализ научных основ пенитенциарного педагогического образования как классической составляющей профессиональной подготовки сотрудников УИС в сфере педагогических коммуникаций в условиях пенитенциарной среды. Комплексный анализ трудов ряда российских философов,

юристов, педагогов-пенитенциаристов дореволюционного этапа, социологических

теорий коммуникаций позволит сформировать положения о ведущих

закономерностях формирования коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников в генезисе становления и развития российской пенитенциарной педагогической науки.

Выдающийся российский профессор права, юрист – криминалист,

пенитенциарист – педагог И.Я. Фойницкий в известном труде «Учение о

наказании в связи с тюрьмоведением» (1889), ставшем признанной классикой пенитенциарной педагогики, научно доказал необходимость диалектического подхода к факторному анализу детерминаций преступности на макро, мезо,

микро-уровнях как базиса адекватных наказаний, руководящего «принципа

предела, целесообразности гуманности в наказании» [248]. И.Я. Фойницкий в

этой связи утверждает: «Уголовное право есть наука о личном состоянии

преступности в его выражениях – преступных деяниях, и в его условиях |

– |

космических, общественных и индивидуальных, и в его последствиях |

– |

наказаниях». В этой работе ученый впервые в пенитенциарной науке обосновал гуманитарную сущность пенитенциарности как «меры воспитательной», что является актуальным для разработки методологии формирования коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников УИС России.

И.Я. Фойницкий подчеркивает, «духовное воздействие с тенденцией все большего

32

расширения в интересах пользы общественной, пользы личности и заботы о ней»

[248]. Отсюда становится очевидна актуальность разработки проблемы педагогического воздействия и взаимодействия сотрудников с осужденными в целях мотивации личности на исправление и предупреждение рецидивов преступных деяний с опорой на духовно-нравственные ориентиры педагогического процесса в уголовно-исполнительной системы.

И.Я. Фойницкий справедливо резюмирует: «Как мера гуманитарная,

тюремное заключение не ведет к огрубению нравов, подобно смертной казни и наказаниям телесным, а открывает возможность смягчения общественных нравов путем рационального воспитания наименее дисциплинарных элементов общежития» [248, с. 41]. Им уточнено назначение рационального воспитания для

«осознания преступником социальных обязанностей, доставления ему возможности честной жизни по отбытии наказания» [248, с. 44], «предупреждение рецидива преступных деяний заключенных, как во время заключения, так и после него» [248,с. 44] .Основная цель такого воспитания, по И.Я. Фойницкому, –

педагогический процесс «превращения негодного человека общежития в годного,

полезного для общества, <…> как «для правильной гражданской жизни, так и привычки честного труда» [248, с. 48].

Именно в этой работе ученый впервые определяет концептуальные основы педагогической пенитенциарной деятельности, профессиональной состоятельности тюремного персонала в удовлетворении «минимальных потребностей преступников», архитектоника которой выстроена автором в форме элементов-аллегорий богини Фемиды (преимущественно - уголовной юстиции). В

частности, И.Я. Фойницкий интерпретирует «своеобразные идеи» образа Фемиды как принципы педагогического взаимодействия в виде триады, метафорично обозначенной нами как «коммуникативная триада Фемиды» в пенитенциарной среде. Трактовка ученого элементов-аллегорий в педагогическом контексте означает следующее:

33

1)символ меча в одной руке Фемиды – воплощает гуманитарный принцип пенитенциарного педагогического взаимодействия в целях обеспечения минимума материальных потребностей преступника как субъекта прав и свобод;

2)символ повязки на глазах Фемиды – означает императив эмоционально-волевой обусловленности педагогического взаимодействия средствами регулирования, контроля отношений, воздействий, реакций;

3)символ весов в другой руке Фемиды – олицетворяет интеллектуально-

духовное содержательное наполнение педагогического взаимодействия в пенитенциарной среде, основа которой – «фундаментальное уважение человеческой личности вообще», что содействует мотивации исправления в виде

общественно и личностно значимой деятельности.

Очевидно, что потребностная триада И.Я. Фойницкого в пенитенциарном

контексте педагогического взаимодействия имеет научное значение для разработки коммуникативно-педагогической компетентности как категории педагогической науки.

Наряду с этим методологическую ценность для темы исследования

представляют педагогические идеи российского юриста-криминалиста

С.П. Мокринского, профессора права Томского университета, изложенные в его исследовании «Наказание, его цели и предположения: часть I. Общее и специальное предупреждение преступлений» (1902). Педагогическая ценность трактовки С.П. Мокринским феномена «уголовное наказание» состоит в выделении 3-х признаков превентивного характера взаимодействий

(коммуникаций) в пенитенциарной среде. Первый признак превентивности педагогического взаимодействия такого типа обусловлен правовым актом государства принудительной изоляции осужденного в целях ограждения общества от угроз [123]. Второй признак пенитенциарной превентивности есть следствие принципа целесообразности принудительного воспитания во имя справедливости на основе юридических норм. Третий признак превентивности педагогического взаимодействия вытекает из духовно-нравственной направленности процесса в

34

целях предупреждения, преодоления конфликтов между интересами,

намерениями и притязаниями осужденных и нормами, культурой общества.

С.П. Мокринский дает оригинальную трактовку идей французского ученого – пенитенциариста А. Меркеля о специфике субъектно-объектного взаимодействия в пенитенциарном учреждении и нравственном критерии его оценивания. Он отмечает: «Вопрос о справедливости предполагает наличность противопоставленных друг другу субъектов, из которых один оказывает, оказал,

желает или должен оказать воздействие на другого, и заключается в том,

действительно ли составляет лишь должное для принимающего во всем этом пассивное участие субъекта то благо или тот вред, который ему причиняется или причинен» [123, с. 64].

В этой части аргументации нами развивается, доказывается субъект-

объектный характер педагогических коммуникаций, обусловленный пенитенциарной спецификой учреждений, и императив педагогического перевода объекта взаимодействия в субъект обратной дивергентной связи как важного канала влияния на процесс воспитания, а, следовательно, исправления осужденного.

С.П. Мокринский в своём труде указывает также на социальную природу критерия пенитенциарного взаимодействия субъектов, утверждая: «…в этом мы ссылаемся обыкновенно на нравственные нормы, которые пользуются широким признанием, отрицать которые, по нашему мнению, не решится и тот, кого мы хотим убедить» [123, с. 81].

Наряду с этим для темы исследования актуальны методологические идеи С.П. Мокринского о психологических аспектах педагогического взаимодействия,

которые предполагают выполнение важных для эффективности такого взаимодействия необходимых процедур:

1)изучение характера осужденного;

2)индивидуализация мер воздействия;

3)выбор нравственных целей «в более широком масштабе нравственного исправления» (интерпретация подхода В.С. Соловьева) в виде общественной

35

опеки со стороны наиболее компетентных людей для противодействия новых преступлений».

Вместе с тем разработка проблемы коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников УИС опирается и на ценные в методологическом отношении идеи российского теоретика-пенитенциариста А.Г. Гольденвейзера,

суть которых заключается в комплексном анализе и обобщении прогрессивного пенитенциарного опыта французской тюрьмы Sante. Так, А.С. Гольденвейзер описывает в качестве наглядного примера реальную практику производственного обучения педагогическим основам пенитенциарной деятельности тюремного персонала Sante, а также поступающих на службу надзирателей без отрыва от службы, в условиях пенитенциарных учреждений. Так, А.С. Гольденвейзер отмечает, что «в стенах тюрьмы Sante находится высшая школа, где проходят особый педагогический курс тюремные надзиратели» [39, с. 81]. Ученый подчеркивает преимущества такого типа профессиональной подготовки персонала: во-первых, ее практическую направленность, во-вторых – применение в ходе обучения образовательного потенциала наставничества. Вышеуказанные аспекты представляют особый интерес для оптимального моделирования процесса формирования коммуникативно-педагогической компетентности у сотрудников УИС.

Именно такой методологический посыл заложен нами в систему формирования коммуникативно-педагогической компетентности у сотрудников УИС.

На наш взгляд, в целом работа А.С. Гольденвейзера «Современная система наказаний и ее будущее по трудам парижского пенитенциарного конгресса»

(1896) недооценивается в своих изысканиях современными исследователями и требует внимательного изучения, так как представляет научную ценность и содержит новаторские идеи. Поднятые А.С. Гольденвейзером вопросы гуманизации исполнительной системы наказания Российской империи конца XIX

– начала XX вв. сегодня востребованы практикой реформирования УИС современной России в части ее либерализации на принципах твердой законности

36

и уважения прав, свобод личности осужденных. Наряду с этим научный интерес представляет разработанная А.С. Гольденвейзером система критериев пенитенциарной деятельности как соответствия гуманитарным принципам человечности:

–учет пола, возраста заключенных;

–специфика уголовного деяния, преступного опыта;

–гуманность в обращении с преступниками;

–труд, воспитание и образование в пенитенциарной системе.

А.С. Гольденвейзер утверждает, что «в современном обществе пенитенциарные учреждения не могут считаться мертвыми домами. <…>

Разнообразные способы занятий и наполнение подневольной жизни заключенных должны составлять непрестанную заботу правительств, людей науки и просто добрых людей» [39, с. 132].

Ученый прозорливо предвосхищает будущее системы исполнения наказания России, отмечая возрастание роли просвещения, культуры, права,

информации средствами гуманизации, «ибо не злом, а добром только искоренимо зло» [39, с. 133].

Отсюда для нашей темы следует важный методологический принцип решения проблемы, который состоит в разработке адекватной модели формирования у сотрудников УИС коммуникативно-педагогической компетентности в контексте задач завершающего этапа реформирования уголовно-исполнительной системы России до 2020 года. Главное коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников состоит в решении гуманитарных задач исправления осужденных на основе единства служебной требовательности, твердой законности и гуманного обращения.

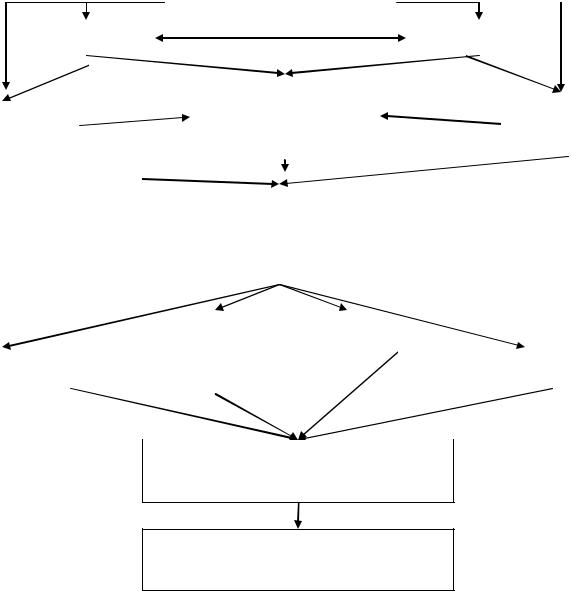

Структурно-функциональные аспекты коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников УИС средствами профессионального наставничества представлены на рисунке 1.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

37 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Система формирования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

коммуникативно-педагогической |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

компетентности сотрудников УИС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

Комплекс |

|

|

|

Концепция развития |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

педагогических |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

УИС РФ до 2020 года |

|

||||||||

|

|

условий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Принципы интерактивной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

формы реализации концепции |

|

|

|

|

|

|

|

Стратегия |

|||||

1.Образовательная |

|

|

|

|

|

преемственности |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

эффективности |

|||||||||||||

программа |

|

|

|

|

|

|

|

опережающего характера |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кадровой политики |

||||||||||||

профессионального обучения |

|

|

|

|

|

дискретности |

|

|

|

|

|

|||||||||||

«Коммуникативно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ФСИН России |

||||||||

педагогическая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

компетентность |

сотрудника |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

УИС» |

|

|

|

|

|

Профессиональное наставничество как |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

2.Кластеры комуникативно- |

|

|

|

|

|

особый общественно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

педагогических |

компетенций |

|

|

|

|

|

профессиональный институт |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

3.Инновационные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

воспроизводства коммуникативно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

образовательные технологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

педагогической компетентности у |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сотрудников УИС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Педагогические |

|

|

Педагогические |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

коммуникации в |

|

|

коммуникации |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

пенитенциарной |

|

|

взаимодействия |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Педагогические |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Педагогические |

||||||||||

|

|

|

|

среде |

|

|

с осужденными |

|

|

|

|

|

||||||||||

коммуникации в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

коммуникации в |

|||||

сфере служебной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отношении к |

||||

деятельности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

самому себе как |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

субъекту |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

педагогического |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

процесса |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Положительная динамика развития |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

коммуникативно-педагогической компетентности |

|||||||||||||||||

усотрудников

Устойчивость исправления осужденных

Снижение рецидивов преступности

Рост профессионализма сотрудников

Рисунок 1. Структурно-функциональные аспекты проблемы

коммуникативно-педагогической компетентности сотрудников УИС

средствами профессионального наставничества

Таким образом, сущность коммуникативно – педагогической компетентности сотрудников заключается в способности личности гибко и эффективно адаптироваться к изменениям, вызовам пенитенциарной действительности; педагогически грамотно осуществлять разноуровневые взаимодействия мультипликативного типа: в служебной деятельности, в

38

пенитенциарной среде, между сотрудниками учреждения, между осужденными, с

самим собой как с субъектом педагогического процесса.

Проведенный анализ научной литературы показал, что содержание коммуникативно – педагогической компетентности, включающее систему научных знаний об анализе деликвентности; специфику типологий осужденных;

механизмы, средства системы коммуникаций (вербальных/невербальных,

сенсорных/мотивационных), опосредованных педагогически «целями как закона действия» и взаимодейстия; коммуникативные умения восприятия, анализа,

переработки, передачи социально и педагогически значимой информации,

прямой/обратной связи. Решение проблемы формирования коммуникативно – педагогической компетентности сотрудников уголовно – исполнительной системы представляет собой целостную совокупность личностных,

рефлексивных, операциональных, деятельностных аспектов.

1.2. Профессиональное наставничество как общественнопрофессиональный институт формирования коммуникативно-

педагогической компетентности у сотрудников уголовно-исполнительной системы

Решение проблемы формирования коммуникативно-педагогической

компетентности у сотрудников в пенитенциарной среде невозможно без потенциала наставничества. В этом разделе предпринята разработка сущностной характеристики феномена, научно-методического обеспечения профессионализации сотрудников.

Наставничество как способ подготовки специалиста давно используется в сфере образования. В настоящее время существует несколько определений понятий «наставничество» и «наставник».

39

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой понятие «наставник» толкуется как «учитель или воспитатель, руководитель»,

наставничество как «звание, должность, дело наставника» [140]. В Советском энциклопедическом словаре под редакцией А.М. Прохорова понятие

«наставничество» трактуется как «форма коммунистического воспитания и профессиональной подготовки молодежи на производстве, в профессионально-

технических училищах и т.д. передовыми опытными рабочими, мастерами,

инженерно-техническими работниками. В различных формах существовало с 30-х

годов, особенно распространилось с 70-х годов XX века» [22].

Большую роль играло наставничество в широком смысле этого слова в становлении советской педагогики. Наставником назывались лучшие и опытнейшие учителя. Школа была немыслима без профессионального педагога как основного источника разума, просвещения. Особое значение наставничеству уделялось и в первой половине ХХ века – П.П. Блонский, Л.С. Луначарский,

А.С. Макаренко сами были замечательными наставниками и пропагандировали роль и наставничества в воспитании и становлении подрастающего поколения

[20, 107, 109].

Интерес к наставничеству в советский период проявляется и в 70–80 годы ХХ века, поскольку в это время ускоренными темпами развивалось профессионально-техническое образование и производственное обучение.

Ряд авторов (А.А. Любар, В.И. Павлютенков, Н.М.Скородумов и др.) [108, 145, 207], считали наставничество основным фактором усиления профориентационной работы трудовых коллективов. В советские времена наставники были наиболее почетными и уважаемыми людьми, так как им доверялось самое главное: идейно-политическое и профессиональное становление личности молодого специалиста. Поэтому в наставники выдвигали наиболее авторитетных специалистов, обладающих высокими моральными и нравственными качествами, хорошей профессиональной подготовкой, богатым жизненным опытом; повышался уровень педагогического мастерства наставников через курсы повышения квалификации с привлечением преподавателей вузов;

40

организовывались выставки передового опыта работы лучших наставников;

проводилось материальное стимулирование деятельности наставников.

Так, по распоряжению Министерства просвещения СССР от 27 марта 1974

года выпускники вузов проходят стажировку под руководством администрации соответствующих организаций и предприятий и при этом контролируются высшими учебными заведениями. Нужно отметить ещё такую составляющую понятия «наставничество», как преемственность поколений. Специалисты,

окончившие вузы, с помощью системы управления распределялись по регионам,

что позволяло планировать процесс распределения квалифицированных кадров и организации их успешной адаптации к профессиональной деятельности. Это обеспечивало преемственность, тем самыми наставничество укоренялось как

«сверху», так и «снизу». В 1975 г. был учрежден почетный знак «Наставник молодежи», в 1981 г. – почетное звание «Заслуженный наставник молодежи РСФСР».

В 1990-е годы идея наставничества продолжает развиваться: и академия постдипломного педагогического образования, и районные методические центры

(НМЦ), и вузы активно подхватывают «инновационную волну», помогая адаптироваться молодым учителям. Опытные педагоги делятся своими знаниями,

кропотливо работают с молодыми специалистами. Наставничество становится необходимой потребностью педагогического сообщества.

По мнению С.Г. Вершловского, понятия «наставник» и «наставничество» приобрели современное значение и прочно вошли в жизнь с середины 60-х годов

XX века и рассматривались как действенная форма профессиональной подготовки, политического и нравственного воспитания молодежи [29].

Авторский коллектив под руководством М.И. Махмутова (А.А. Вайсбург,

Л.И. Зорина, В.А. Новосельцева, П.Н. Осипов, Е.Г. Осовский, А.В. Пивоваров,

Н.М. Таланчук, А.И. Ходаков) раскрывает педагогические основы наставничества,

дает практические рекомендации по вопросам организации воспитательной и учебной работы наставников. Делается вывод о том, что наставничество, являясь звеном единой системы коммунистического воспитания подрастающего