1704

.pdfпроявляются форме интересов: общественных, коллективных и личных. В свою очередь, ценности и ценностные ориентации это представления субъекта о главных и важных целях жизни и работы, об основных средствах достижения этой цели. Они формируются на основе потребностей и интересов, но не всегда копируют их, так как в целом содержание ценностей в обществе зависит от общей культуры, от степени духовного и нравственного развития. Таким образом, в процессе труда работник мотивирует свое поведение не только потребностями и интересами, но и системой ценностей. И если действие не находит оправдания в системе общественных и личных ценностей, то оно может не совершаться. Мотивация соединяет реальную действительность с общепринятыми ценностями и идеалами групп, общества (прил. 2).

Приведем пример классификации мотивов выбора той или иной профессии: личный интерес, соответствие способностям и склонностям, творческий характер, хорошая оплата труда, потребность в специалистах данной профессии, резервы времени для семьи (досуга), возможность дополнительной зарплаты, обстоятельства сложились так, престиж. Существующая система мотивов группируется чаще всего по четырем уровням:

1)материальная заинтересованность;

2)интерес к содержанию работы;

3)коллективистские установки;

4)осознание смысла работы13.

Мотивы достаточно подвижны и порой зависят от темперамента человека (тогда мотив совпадает с понятием установки). Обозначим основные функции мотивов:

-ориентирующая; мотив направляет работника в выборе поведения;

-смыслообразующая; мотив определяет субъективную значимость данного поведения для работника, выявляет личностный смысл поведения;

-опосредующая; мотивы рождаются на стыке внешних и внутренних побудителей;

-мобилизующая; мотивы мобилизуют силы организма работника, если это необходимо для реализации значимых для него видов деятельности;

-оправдательная; в мотиве заложено отношение индивида к должному эталону поведения, к социальной и нравственной норме.

_______________

13Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности.–М., 1987.–С. 204–214.

23

2.4.Стимулирование труда

Вцепи побуждения к труду важным внешним фактором являются стимулы. Стимулы можно рассматривать как обстоятельства, которые затрагивают интересы работников и становятся субъективно значимыми побудительными силами.

Стимулирование это совокупность приемов и способов воздействия на субъекты с целью их побуждения к деятельности. Причем стимулирование в рамках общества это элемент хозяйственного механизма, а с точки зрения первичного звена (трудового коллектива) – является функцией управления трудом. Тогда в более полном определении стимулы (с точки зрения социологии) это побудительные причины, исходящие из потребностей, которые согласуют интересы и, преломляясь через мотивы, реализуются в деятельности людей в соответствии с целями управления (прил. 3, 4). В качестве стимула могут выступать:

1)условия и содержание труда;

2)перспективы профессионального роста;

3)особенности организации труда;

4)месторасположение предприятия.

Субъектами стимулирования являются общество (органы государственного управления), коллектив (совет трудового коллектива, собрание), индивиды (руководители, мастер и др.). Объекты стимулирования: коллектив предприятия, какой-то процесс (творческий характер труда, рационализаторство и др.), отдельные работники.

При всем многообразии стимулов человек выбирает такую форму поведения, которая отвечает его сегодняшним запросам.

Функции стимулирования в обществе следующие:

-экономическая, т.к. стимулы содействуют повышению эффективности производства;

-социальная, т.к. социально-экономическое положение работника в значительной мере определяется комплексом тех экономических и социальных благ, которые он может получить при определенном уровне трудового поведения;

-социально-психологическая проявляется в воздействии стимулов на формирование внутреннего мира работника;

-воспитательная, т.к. стимулы участвуют в формировании нрав-

ственных качеств работника.

Стимулирование может быть эффективным, если оно отвечает следующим требованиям: комплексность; информированность, гиб-

24

кость и оперативность; дифференцированность; участие трудящихся в организации труда.

Таким образом, основными факторами производства выступают устремления, ориентация, симпатии людей, их готовность добровольно качественно выполнять работу.

Контрольные и дискуссионные вопросы, тесты

1. Ваше понимание содержания труда.

2.Понятие «труд» содержит в себе׃ а) деятельность человека вообще;

б) деятельность человека, приносящая моральное удовлетворение; в) деятельность человека, направленная на создание благ,

приносящая моральное удовлетворение.

3.Какие трудовые функции преобладают в содержании физического труда:

а) энергетические; б) технологические;

в) контрольно-регулирующие; г) управленческие?

4.Какие трудовые функции преобладают в содержании умственного труда׃

а) технологические; б) управленческие; в) энергетические;

г)контрольно-регулирующие?

5.Содержание труда отражает׃

а) взаимодействие личности и трудового коллектива; б) взаимодействие человека и орудий труда; в) взаимодействие экономических субъектов.

6. Содержание труда характеризует׃ а) внутреннюю определенность труда, состав трудовых функций;

б) отношения по поводу трудовой деятельности; в) совокупность элементов среды протекания трудового процесса.

7. Как можно относиться к труду:

а) как к среде реализации своих способностей; б) как к критериям положения в обществе; в) как к источнику удовлетворения потребностей; г) все вышеперечисленное верно?

25

8.Что является причиной разного отношения к труду?

9.Отношение к труду как социологическая категория. Сформулируйте.

10.Единство каких трех элементов характеризует отношение к трудус точки зрения большинстваотечественныхсоциологов?

11.Как Вы понимаете связь между отношением к труду и трудовым поведением человека?

12.Назовите показатели творческого отношения к труду׃

а) совмещение профессий; б) удовлетворенность зарплатой; в) участие в изобретательстве; г) оказание помощи коллегам;

д) участие в совершенствовании организации труда; е) выполнение норм выработки.

13.Чтозначит быть дисциплинированным?Ваше представление.

14.Основными показателями дисциплинированности являются׃ а) экономия сырья и материалов; б) степень участия в совершенствовании организации труда;

в) сверхнормативные перерывы в работе; г) удовлетворенность содержанием труда.

15.Что такое потребности и их виды?

16.Мотив – это׃

а) состояние предрасположенности, готовности, склонности действовать тем или иным образом; б) совокупность действий человека, направленных на удовлетворение потребностей; в) результат деятельности человека.

17. Главным источником мотивации трудовой деятельности являются׃ а) интересы;

б) ценности; в) потребности.

18.Какие факторы влияют на мотивацию труда?

19.Определите взаимосвязь между потребностями, мотивами, стимулами.

20.Приведите классификацию стимулов.

21.Назовите основные субъекты и объекты стимулирования.

22.Чтоможет быть стимуломк активной трудовой деятельности?

23.Определите функции стимулирования в обществе.

26

Рекомендуемая литература

1.Андриенко В.Ф., Данюк В.М. Экономическое стимулирование трудовой активности / Отв. ред. Ю.И.Палкин. Киев, 1991.

2.Бахнина Т.С., Бондаренко О.В. Экономика и социология труда. – М.׃ Просвещение, 2003.

3.Введение в бизнес / Под общ. ред. В.И. Домненко, В.Д. Камаева. – Ижевск: Странник, 1991.

4.Быстрицкий В. Цель стимулирования׃ разовый успех или каждодневный добросовестный труд // Человек и труд. – 2007. № 1.

5.Генкин Б.М. Экономика и социология труда׃ Учебник. – М.׃

Норма, 2006.

6.Дикарева А.А. , Мирская М.И. Социология труда. – М., 1989.

7.Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М., 1990.

8.Изменение характера и содержания труда на современном этапе. – М., 1987.

9.Комаров М.С. Социология ׃ Учебное пособие. – М.׃ Аспект Пресс, 2003.

10.Матрусова Т.Н. Трудовая мотивация в условиях социальноэкономического кризиса׃ Япония // Труд за рубежом.–2005.

№2.

11.Михеев Д. Потребности и потребление в постсоциологической экономике // Общество и экономика. – 2004. № 4.

12.Прошкин Б. Иерархия потребностей // Человек итруд.– 2005.

№5.

13.Сушкина А., Игнатов Н. Мотивацияк труду// Человек итруд.–

2006. № 5.

14.Сыщикова Е. К вопросу о социальной сущности труда // Человек и труд. – 2006. № 9.

15.Тюленева Н. К вопросу об оптимизации стимулов к труду. – 2006. № 3.

16.Херцберг Ф., Моснер Б., Блох Б. Снидерман. Мотивация к работе. – М., СПб., 2007.

17.Черемошкина Л. Мотивация труда׃ факторы влияния // Чело-

век и труд. – 2004. № 8.

27

3. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВА

Ключевой проблемой экономики труда является проблема трудового потенциала, т.к. успех производства и общества зависит, в первую очередь, от степени подготовленности и использования трудовых ресурсов и в целом трудового потенциала.

3.1. Трудовой потенциал и его связь с трудовыми ресурсами

Под трудовыми ресурсами понимается часть населения, обладающая необходимым физическим и интеллектуальным развитием, способностями и знаниями для работы в какой-либо сфере приложения труда.

В состав трудовых ресурсов России включается трудоспособное население в рабочем возрасте: мужчины от 16 до 59 лет, женщины от 16 до 54 лет включительно.

Россия занимает шестое место по населению в мире 2 %, и пятое по трудовым ресурсам. На 100 человек трудоспособных приходится 70 нетрудоспособных. Для сравнения – в Японии это 41 человек, в развивающихся странах – 100.

Верхняя граница трудоспособного возраста в России одна из самых низких в мире, нижняя граница составляет 15 и даже 14 лет, что позволяет увеличить долю граждан трудоспособного возраста. К примеру, в США границы трудоспособного возраста для мужчин и женщин находятся в пределах 16 – 64 лет; в Канаде и Японии – 15 64; в Великобритании, для женщин – 16 – 59 лет, для мужчин – 16 – 64 года. Правда, не надо при этом забывать о средней продолжительности жизни в России и названных странах.

В нашей стране понятие «трудовые ресурсы» было сформулировано в одной из статей академика С.Струмилина, и с 1922 года показатель трудовых ресурсов включается в систему централизованных показателей экономики страны наряду с основными средствами, природными ресурсами и др.

Особенностью трудовых ресурсов от других является то, что их нельзя запасать впрок и откладывать использование на значительный срок. Важно отметить, что продолжительность жизни человека и его трудовой деятельности совпадают во времени. Но трудовая жизнь короче продолжительности всей жизни. Поэтому экономистов по труду и социальным вопросам интересуют в большей степени такие

28

периоды жизни человека, как становление, расцвет и затухание его трудоспособности. Известно, что при достижении пенсионного возраста многие люди еще сохраняют состояние трудоспособности и продолжают дальше свою трудовую деятельность.

Процесс воспроизводства трудовых ресурсов многогранен. Ряд проведенных конкретных исследований позволил сформулировать основные положения концепции оптимального воспроизводства населения и трудовых ресурсов России:

1) необходимость оптимального режима воспроизводства населения и трудовых ресурсов России в республиках и основных экономических районах России (особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока). При этом важно знать состояние трудовых ресурсов на определенную календарную дату, а также выяснить тенденции и динамику изменений их численности и состава;

2)обеспечение нормальных условий жизни и труда для женщинматерей;

3)осуществление комплекса мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего роста заболеваний и на увеличение средней продолжительности жизни;

4)изучение миграционных процессов, их интенсивности для определения мер по их рационализации.

Абсолютная численность трудовых ресурсов на данный период определяется по их базовой численности на определенную календарную дату плюс (прирост), минус (убыль) без учета миграции.

Базовая численность определяется по материалам переписи (последняя в нашей стране была в 2002 г.), а на период между перепи-

сями методом возрастных передвижек, с использованием коэффициентов дожития.

При оценке состояния трудовых ресурсов следует учитывать, что не все трудоспособные граждане в рабочем возрасте могут принимать участие в производстве в данный плановый период. Причины разные: учеба с отрывом от работы, военная служба, труд в личном подсобном хозяйстве, уход за ребенком, отсутствие работы, по состоянию здоровья и др.

В то же время в производстве заняты многие пенсионеры, а также подростки до 16 лет. Поэтому в экономической науке кроме категории "трудовые ресурсы" широкое распространение получило понятие "трудовой потенциал". Это более емкая, самостоятельная экономическая категория, характеризующая реальные ресурсы живого труда. Определение показателя трудового потенциала имеет прак-

29

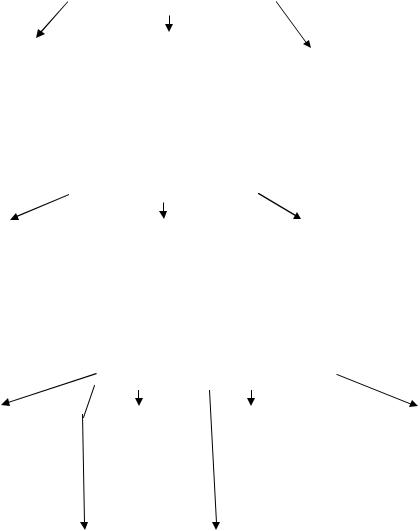

тическое значение, т.к. без него невозможно сбалансировать ресурсы живого труда и число рабочих мест (рис. 5, 6, 7).

На особенности развития трудового потенциала оказывает влияние специфика демографических процессов в мире и в России: переход от дореформенной двухдетной модели семьи к однодетной, а в ближайшей перспективе к полностью бездетной семье (под влиянием глубокого экономического и социального кризиса), увеличение доли лиц преклонного возраста, миграционные процессы.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все население |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дети |

|

|

|

Население в трудоспо- |

|

Население старше |

|||||||||||||

|

до 16 лет – 16,8 % |

|

|

|

собном возрасте – 62,9 % |

|

трудоспособного воз- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

раста – 20,3 % |

|||

|

|

|

Рис. 5. Структура населения России (2005 г.)14 |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все население |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Дети |

|

|

Население втрудоспо- |

|

|

Население старше |

|||||||||||||

|

до 16лет–17,3% |

|

|

собномвозрасте–64,1 % |

|

|

трудоспособноговоз- |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

раста–18,9 % |

|

|||

|

|

Рис. 6. Структура населения Омской области (2005 г.)15 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Трудовой потенциал |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

Трудовые |

|

|

|

Работающие |

Учащиеся |

|

Занятые |

||||||||||||

|

|

ресурсы |

|

|

|

пенсионеры |

|

трудоспособ- |

|

|

военной |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ного возраста |

|

|

службой |

|

||||||

|

|

Трудоспособное |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

население |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

Подростки до 16 лет |

Занятые домашним и лич- |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ным подсобным хозяйством |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

Рис. 7. Структура трудового потенциала |

|||||||||||||||

_______________

14См. Россия в цифрах. – М.׃ Россия, 2006. – С. 73.

15Омский областной статистический ежегодник. Ч. II/ Омскстат. – Омск, 2006. –

С. 70.

30

Трудовой потенциал имеет количественную и качественную характеристики. Количественная определяется численностью среднегодовых работников (число человеко-лет труда). Для более детального анализа трудовой потенциал можно представить фондом ресурсов труда, который определяется умножением среднегодовой численности на среднюю продолжительность рабочего времени (месяц, день, час). Тогда фонд ресурсов труда будет выражаться в человекомесяцах, человеко-днях, человеко-часах. Располагая данными о фонде ресурсов труда и числе рабочих мест можно довольно точно рассчитать на предприятии потребную численность персонала с учетом коэффициента загруженности рабочих мест и результатов аттестации, рационализации. Качественная характеристика трудового потенциала выражается в степени профессиональной и квалификационной пригодности людей к выполнению работ.

Известны два пути использования трудового потенциала:

а) интенсивный, когда возрастание объемов производства происходит с той же или меньшей численностью работников;

б) экстенсивный, когда увеличение массы труда осуществляется

втой же пропорции, что и объем производства. Этот путь экономически нецелесообразен, но бывают практические ситуации, когда объективно вынуждены увеличивать численность работников в силу ее дешевизны, необходимости решать проблему занятости или отсутствия определенных технических средств и др.

Поскольку формирование и использование трудового потенциала не могут осуществляться сами по себе, постольку на предприятии проводится большая организаторская и воспитательная работа с кадрами, внедряется научная организаций труда по следующим направлениям: 1) устанавливают и пересматривают нормы труда; 2) выполняют возрастающие объемы производства с меньшей численностью персонала; 3) проводят аттестацию и рационализацию рабочих мест; 4) устанавливают формы организации труда, проводят тарификацию, присваивают разряды, организуют внедрение передовых методов и приемов; 5) устанавливают режим рабочего времени и времени отдыха.

Трудовой потенциал региона является основным источником обеспечения предприятий кадрами. Поэтому местная администрация должна разработать соответствующие балансы трудового потенциала

втесной увязке их с плановой потребностью в кадрах предприятий, учреждений данного региона. Такие балансы позволяют сбалансировать трудовой потенциалрегиона с числом рабочих мест (табл. 2 – пример).

31

|

|

|

|

Таблица 2 |

Баланс трудового потенциала (тыс. человек, цифры условные) |

||||

|

|

|

|

|

|

Плановая потребность |

Трудовой |

Недостаток |

|

Сфера деятельности |

|

|

потен- |

(-), изли- |

Всего |

В т.ч. доп. |

|||

|

|

потребности |

циал |

шек (+) |

Сфера материального |

11093 |

556,0 |

11115,0 |

+22,0 |

производства |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В том числе: |

|

|

|

|

- промышленность |

4175,1 |

208,96 |

4183,4 |

+8,3 |

|

|

|

|

|

- строительство |

|

|

|

|

- транспорт и связь |

1343,6 |

67,24 |

1346,25 |

+2,65 |

- и др. |

- |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

Непроизводственная сфера |

- |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

В том числе: |

|

|

|

|

- здравоохранение, |

- |

- |

- |

- |

физкультура |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- наука и научное |

- |

- |

- |

- |

обслуживание |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- просвещение и куль- |

- |

- |

- |

- |

тура, искусство |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- и др. |

- |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

Итого |

|

|

+33,0 (излишек) |

|

|

|

|

|

|

3.2. Функциональная структура кадров предприятия

Основой формирования рациональной структуры кадров предприятия является функциональное разделение труда на предприятии на отдельные виды работ по признаку трудовой функции. Весь трудовой процесс можно представить как взаимосвязанную совокупность разнообразных трудовых функций.

Функциональное разделение труда предшествует профессиональному. Если профессия как род трудовой деятельности формируется на основе интеграции трудовых функций, то их дифференциация порождает разные специальности по профессии. Внутри же функциональных групп происходит дальнейшее разделение труда по признаку квалификации. Т.е. на предприятии имеется система взаимодействующих форм разделения труда, в которой ведущее место занимает функциональное разделение труда. В конечном итоге, содержание

32