- •Введение

- •§ 1. Коммуникация как социальное действие

- •§ 2. Коммуникация и информация, представления об информации в различных дисциплинах

- •§ 3. Жанры коммуникации

- •§ 4. Медиа и массовая коммуникация, СМИ и СМК

- •§ 1. Медианосители и государственное устройство

- •§ 2. Четыре формы власти и их взаимосвязь

- •§ 3. Медиа и эволюция экономики

- •§ 5. Эволюция систем принуждения и коммуникативных форм их осуществления

- •§ 1. Основные формы коммуникации

- •§ 2. Биологические и социальные семиотики, их отличие

- •§ 3. Эволюция изображения

- •§ 4. От речи к письменности

- •§ 5. Письменность как коммуникативная форма существования государств

- •§ 1. Контроль коммуникации церковью

- •§ 2. Корпоративные ограничения книжного промысла

- •§ 4. Свобода слова как право и его ограничения

- •§ 3. Изобретение телеграфа и система государственных монополий на средства связи

- •§ 5. Фотография и фонография: между искусством и индустрией

- •§ 7. Интернет и новые средства коммуникации

- •§ 1. Предыстория экранных искусств

- •§ 2. Поиски языка кино

- •§ 3. Кино как повествование

- •§ 4. Кино как бизнес и идеологическая машина

- •§ 5. Послевоенная аудиовизуальная эстетика «новой волны»

- •§ 1. Предыстория аудиовизуальной «современности»

- •§ 2. Мировые кинематографические тренды конца xx в

- •§ 3. Серийность как определяющий эстетический принцип современности

- •§ 4. Интерактивные зрелища цифровой культуры

- •Вопросы и темы для повторения, задания для самоконтроля к части I

- •Вопросы и темы для повторения к главе 1

- •Вопросы и темы для повторения к главе 2

- •Вопросы и темы для повторения к главе 3

- •Вопросы и темы для повторения к главе 4

- •Вопросы и темы для повторения к главе 5

- •Вопросы и темы для повторения к главе 6

- •Вопросы и темы для повторения к главе 7

- •Задания для самоконтроля

- •§ 1. Классификация теорий с точки зрения инструментария

- •§ 2. Классификация основных теорий с точки зрения объектов исследования

- •§ 3. Классификация Дениса Маккуэйла

- •§ 4. Классификация теорий по предметно-временному основанию

- •§ 1. Основные факторы возникновения группы теорий

- •§ 2. Изучение эффектов пропаганды. Гарвардская и колумбийская школы

- •§ 3. Теории ограниченного воздействия информации

- •§ 1. Философские и политические составляющие критической теории

- •§ 2. Вальтер Беньямин: первые работы по индустриализации культуры

- •§ 3. Теории технической рациональности и одномерного человека Герберта Маркузе

- •§ 4. Юрген Хабермас и концепция публичной сферы

- •§ 1. Структурализм и семиотика: основные понятия, теория знаков

- •§ 2. Семиология Ролана Барта

- •§ 3. Изучение нарративов

- •§ 4. Дискурсивные исследования

- •§ 1. Концепция психологической лингвистики и когнитивные исследования

- •§ 2. Теория прайминга и культивации

- •§ 3. Школа Пало-Альто и изучение интерперсональных коммуникаций

- •§ 1. Торонтская школа изучения медиа

- •§ 2. Информационное общество как социально-философская парадигма

- •§ 3. Информационное общество и «новые медиа» в парадигме модернизации

- •§ 1. Модель диффузии инноваций как коммуникационный процесс

- •§ 2. Модель перевода

- •§ 3. Модель социотехнического альянса

- •§ 1. Активный индивид как новая парадигма в социологии

- •§ 4. Исследования взаимодействия культур

- •§ 3. Массмедиа и концентрация производства культурной продукции

- •§ 4. Культурные индустрии

- •§ 5. Критика технодетерминизма

- •Вопросы и темы для повторения, задания для самоконтроля к части II

- •Вопросы и темы для повторения к главе 8

- •Вопросы и темы для повторения к главе 9

- •Вопросы и темы для повторения к главе 10

- •Вопросы и темы для повторения к главе 11

- •Вопросы и темы для повторения к главе 12

- •Вопросы и темы для повторения к главе 13

- •Вопросы и темы для повторения к главе 14

- •Вопросы и темы для повторения к главе 15

- •Вопросы и темы для повторения к главе 16

- •Задания для самоконтроля

- •Заключение

- •Литература

мени и в пространстве. Государства, где преобладали такие носители письма, были более распределенными территориально, с преобладающей письменной культурой, демократическими традициями и централизованными.77

§ 2. Биологические и социальные семиотики, их отличие

Для понимания континуума различных видов коммуникации и их развития мы воспользуемся подходом, предложенным лингвистическими науками, и обратимся к понятию «знаковая система», или «семиотика». По сути, любая деятельность, сопряженная с коммуникацией и обменом информацией, опосредована при помощи знаков. Эти знаки составляются в знаковые системы, или семиотики. Каждая из семиотик, по мнению российского лингвиста Н. Б. Мечковской, представляет собой «модель соответствующего фрагмента мира»,78 то есть знаковые системы моделируют те или иные фрагменты мира в сознании индивидов.

Н. Б. Мечковская производит также соответствующую классификацию семиотических систем. Она вы-

77[Ibid.].

78[Мечковская, 2009, с. 17].

деляет три типа семиотических систем, знаки в которых производятся подсознательно или рефлекторно и не зависят от тех, кто их продуцирует: микрокоммуникация, макрокоммуникация и биокоммуникация. На микроуровне коммуникация структурирует все живые организмы на земле через запись информации в ДНК, что является само по себе знаковой системой. На макроуровне сама по себе организация человеческих сообществ имеет коммуникативную природу.79 Такую коммуникацию еще называют надсознательной. В этом случае речь идет о специфической природе обмена: обмене женщинами, материальными благами и т. д. Наконец, биокоммуникация – это семиотические системы передачи информации в мире животных.

Помимо этих трех семиотических систем, выделяются системы, сложившиеся в результате социального взаимодействия людей. К ним относятся следующие:80

• ритуально-мифологическая коммуникация, которая выражается в применении целых комплексов различных знаковых систем – музыкальной, визуальной, связанной с пластикой тела и др., для формирования и поддержания мифологических представлений о

79См. подробнее: [Леви-Стросс, 2008].

80[Мечковская, 2009, с. 21].

сверхъестественных силах;

•паралингвистические (основанные на жестах, мимике и т. д.) средства коммуникации, которые находятся на стыке поведенческой семиотики (подсознательной) и языка (системы социально разделяемых кодов);

•устная речь выросла над системой жестов как надстройка, первоначально при помощи отдельных нечленораздельных звуков сопровождавшая сигнальные телодвижения. Именно такая система коммуникации действовала в примитивном социуме, где люди научились создавать орудия труда, осуществлять коллективную деятельность, охотиться и т. д.;

•художественная коммуникация и языки искусств. Эти семиотические системы возникали и развивались как продолжение ритуально-мифологической коммуникации, используя рефлексии эстетики тех или иных ритуалов. Сюда относятся в первую очередь языки выразительных телодвижений человека (танец), музыка, языки художественного изображения (живопись, графика, архитектура и др.) и вербальное искусство (поэзия, проза, драма);

•коммуникация, для которой людям понадобились искусственные знаковые системы. Такие системы являются результатом конвенции, то есть о значении этих систем и элементов в них договорились индиви-

ды в социуме. Сюда относятся различные системы письменности, знаки навигации, знаки дорожного движения и др.

Как видим, большая часть этих семиотических систем сформирована людьми и используется ими в процессе социального взаимодействия. Такие семиотики называют культурными или социальными. Не освоив эти системы в процессе социального взаимодействия, люди не сумеют воспользоваться ими. Грубо говоря, только ходя в школу или самостоятельно постигая грамоту через соответствующие упражнения, человек может овладеть письмом. Только находясь в определенной культурной среде, человек усваивает некоторые жесты и начинает, применяя их, продуцировать те или иные социальные значения, то есть смыслы.

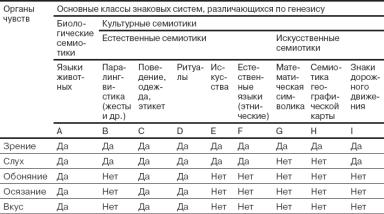

Есть еще биологические семиотики, которые являются врожденными и в значительной степени применяются людьми на подсознательном уровне. Именно через биологические системы семиотик проходит граница между животным миром и социальным. Н. Б. Мечковская предлагает систему на основе перечисления пяти основных чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса (см. табл. 3.2).

Помимо противопоставления биологических семиотик культурным, внутри культурных используется

разделение на семиотики естественные и искусственные. Естественные являются автоматическими и в значительной степени применяются на подсознательном уровне, даже если они приобретены нами в процессе социализации. Мы разговариваем друг с другом практически автоматически, не задумываясь заранее, как действовать в повседневной ситуации, и применяем те или иные системы ритуальной коммуникации тоже автоматически.

Таблица 3.2

Генезис семиотических систем

Источник: [Мечковская, 2009, с. 38].

Обратим внимание на то, что многие из представ-

ленных в таблице 3.2 семиотик не существуют в чистом виде, но смешиваются между собой. К примеру, одни паралингвистические семиотики являются культурными (положим, жесты, которые используют водители на дороге), а другие – биологическими, потому что присущи человеку от рождения (скажем, тоже жесты, но те из них, которые человек применяет рефлекторно, отдергивая руку от горячей батареи).

Биологические семиотики свойственны миру животных. Коммуникация у животных обусловлена набором рефлексов, которые используются в однозначных ситуациях – во время брачных игр, для обозначения своей территории и т. д. Принципиальные отличия такой коммуникации в том, что она инстинктивна: собака лает или рычит автоматически, она не учится рычать в процессе собственного взаимодействия с другими собаками на протяжении своей жизни. Кроме того, в коммуникации животных не всегда присутствует цель. Наконец, важно отметить, что животные, поскольку коммуникация между ними инстинктивна, не обладают способностями к интерпретации сообщений. Иначе говоря, у животных не возникает ситуаций, когда сообщение понимается реципиентом иначе, нежели этого хотел адресант. Рычание собаки, вызванное тем, что другая собака слишком близко приблизилась к ее кости, совершенно однознач-