- •22.Медиаторы в цнс.Их классификация

- •24.Торможение в цнс,его значение и виды.Механизмы развития пре- и постсинаптического торможения.

- •25.Постсинаптическое торможение в цнс,значение.Тпсп,его ионные механизмы.Формы торможения

- •26.Нейрон как структурная и функциональная единица цнс.Взаимдействие возбуждающих и тормозных влияний на нейроне,интегративная функция нейрона.

- •27.Основные свойства нервных центров(время рефлекса,центральная задержка,суммация и иррадация возбуждения,общий конечный путь,реципрокность,доминанта).

- •28.Суммация возбуждения в цнс.Ее виды,механизмы

- •29.Структура и функциональные особенности внс

- •30.Адаптационно-трофическая роль симпатической нервной системы

- •31.Механизм передачи синапсов в разных отделах внс.Типы рецепторов и медиаторов

- •32.Рефлексы спинного мозга.Спинальный шок,его происхождение

- •33.Рефлекс сгибания,его механизм,роль реципрокной иннервации

- •34.Рефлекс растяжения,его в формировании мышечного тонуса.

- •35.Сухожильные рефлексы.Физиологический механизм.Клиническое значение

- •38.Ретикулярная формация ствола мозга,ее нисходящее влияние на рефлекторную деятельность спинного мозга.Восходящие влияние на кору больших полушарий

- •39.Средний мозг,его роль в первичных ориентировочных рефлексах и регуляции мышечного тонуса.Децеребрационная ригидность

- •40.Тонические рфлексы,их виды и значение

- •41. Роль мозжечка в координации двигательных актов

- •45. Локализация функций в коре больших полушарий(сенсорные, моторные, ассоциативные области).

- •46. Электрическая активность коры больших полушарий (электроэнцефалограмма и вызванные потенциалы).

- •47.Сон, его виды и стадии.

- •48. Сложнейшие биологические рефлексы(инстинкты)

- •49. Понятие условные и безусловные рефлексы

- •Условные рефлексы

- •53.Железы внутренней секреции -

- •54.Гормоны гипофиза

- •Гормоны гипофиза: передняя доля

- •Гормоны гипофиза: задняя и средняя доли

- •57. Эндокринная функция поджелудочной железы

- •Тема 2

- •1.Кровь как внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. Физиологическое значение крови и лимфы.

- •2. Физико-химические свойства крови (вязкость, рН, осмотическое т онкотическое давление) их значение.

- •3. Электронный состав плазмы крови. Осматическое давление крови. Кровезамещающие растворы.

- •4. Гомеостатирование осмотического давления плазмы крови, основные механизмы, значение.

- •5. Кислотно-щелочное равновесие крови. Механизмы, его поддерживающие.

- •7. Состав крови человека. Плазма и форменные элементы крови. Гематокрит.

- •8. Эритроциты их физиологическая роль. Гемолиз, его виды.

- •9. Гемоглобин, его соединения, их физиологическое значение.

- •10. Лейкоциты, их виды, лейкоцитарная формула, физиологическая роль лейкоцитов.

- •11. Антигены крови. Их системы. Система ав0, ее клиническое значение.

- •12. Антигены крови. Их системы. Система ав0. Система рузус-антигена. Формирование резус-конфликтов.

- •13.Сердце, его гемодинамическая функция. Сердечный цикл. Значение клапанов.

- •Цикл сердечной деятельности.

- •14. Миокард как функциональный синцитий. Механизмы взаимодействия кардиомиоцитов. Особенности закона «все или ничего» для сердца.

- •15. Потенциал действия сократительныхкардиомиоцитов. Его соотношение с сокращением и фазами возбудимости миокарда.

- •16. Электромеханическая связь. Механизм сокращения рабочих кардиомиоцитов. Значение внеклеточногоСа.

- •17. Внутрисердечные механизмы регуляции деятельности сердца. Понятие о гетеро- и гомеометрической регуляции. Внутрисердечные рефлексы, роль метасимпатической нервной системы.

- •18. Автоматия сердца, понятие о проводящей системе и ритме работы сердца. Градиент автоматии, подтверждение в эксперименте.

- •19. Экстрасистола, ее виды, физиологический механизм возникновения. Воспроизведение в эксперименте.

- •20. Систолический и резервный объемы сердца. Минутный объем кровообращения.

- •21) Минутный объем крови (мок), средние значение в покое и во время физической нагрузки

- •22) Электрокардиография. Происхождение компонентов экг

- •23) Тоны сердца. Их происхождения. Места оптимального выслушивания. Фонокардиография

- •24) Влияние вегетативной нервной системы на деятельность сердца

- •25) Рефлекторная регуляция деятельности сердца

- •26) Гуморальная регуляция деятельности сердца (влияние гормонов и ионного состава крови)

- •27) Система кровообращения. Функциональная классификация кровеносных сосудов

- •28) Кровяное давление и линейная скорость кровотока в разных отделах сосудистого русла. Факторы обуславливающие эти величины

- •29) Артериальный пульс, его происхождение. Сфигмограмма, значение ее компонентов

- •30) Микроциркуляторное русло и его морфо-функциональная характеристика. Капиллярный кровоток и его особенности. Значение кровеносных и лимфатических капилляров

- •31) Транскапиллярный обмен, процессы фильтрации, дифузии и абсорбции, их механизм и значение

- •32) Образование, состав лимфы , ее роль. Условия движения лимфы. Значение лимфатических узлов

- •33) Регионарное кровообращение .Особенности кровообращения в сердце, легких, почках, печени, цнс

- •34) Вены, их строение и функции. Условия движения крови по венам, основные и вспомогательные факторы

- •35) Депонирование крови в различных органах. Роль кровяного депо

- •36) Сосудистый тонус. Компоненты его создающие. Понятие о базальном миогенном тонусе. Симпатические нервные влияния на сосудистый тонус. Опыт Клода Бернара

- •37) Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервные и гуморальные влияния

- •38. Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса. Прессорный и депрессорный рефлексы.

- •39. Рефлексогенные зоны сосудистой системы, их роль в саморегуляции кровяного давления.

- •40. Дыхание, его основные этапы. Биомеханика вдоха и выдоха.

- •Биомеханика вдоха и выдоха.

- •41. Отрицательное давление в плевральной полости, его происхождение. Роль в дыхании и кровообращении. Пневмоторакс.

- •42. Жел, ее компоненты, остаточный объем. Способы определения жел. Оценка жел.

- •43. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Парциальное давление о2 и со2 . Физиологическое значение этих показателей.

- •44. Минутный объем дыхания (мод) в покое и при физ.Нагрузке. Роль «мертвого» пространства. Понятие об альвеолярной вентиляции.

- •45.Эластическое и не эластическое сопротивление при дыхании. Роль дыхательных путей, регуляция их просвета.

- •46. С. Парциальное давление и напряжение газов в альвеолярном воздухе, плазме крови и тканях, значение этих величин.

- •47. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина и факторы, влияющие на нее. Кислородная емкость крови.

- •48. Транспорт углекислоты кровью. Значение карбоангидразы.

- •49. Механизм регуляции дыхания. Формирование ритма дыхания.

- •50. Дыхание при мышечной работе. Роль центральных и периферических хеморецепторов, проприорецепторов мышц.

- •51. Формирование ритма дыхания. Механизм формирования первого вдоха новорожденного.

- •Тема 3

- •2.Азотистый баланс, его физиологические колебания. Белковый минимум и оптимум

- •3.Основной обмен, факторы его определяющий. Условия исследования основного обмена. Определение должных величин основного обмена. Клиническое значение.

- •4.Биокалориметрия, ее виды. Непрямаябиокалориметрия (способ газообмена). Дыхательный коэффициент. Калорический эквивалент кислорода.

- •5.Обмен энергии при работе. Кислородный запрос, кислородный долг.

- •6.Энергетические затраты при различных видах работы, профессиональные группы населения.

- •7. Физиологические нормы питания. Принципы составления пищевых рационов.

- •8.Температура тела человека. Физиологическое значение гомойотермии. Регуляция изотермии (центр терморегуляции).

- •9.Теплопродукция, ее регуляция, роль отдельных органов в теплопродукции.

- •10.Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Нейро-гуморальные механизмы регуляции теплоотдачи. Роль факторов внешней среды.

- •11.Пищеварение,его значение. Функции пищеварительного канала.

- •12.Пищеварение в ротовой полости. Вкусовой анализатор. Состав и физиологическая роль слюны. Механизм слюноотделения и его нервная регуляция.

- •13.Пищеварение в желудке. Секреторные поля желудка. Состав и свойства желудочного сока. Ферменты

- •14.Фазы желудочной секреции. Сложно-рефлекторная фаза, ее механизм.

- •15. Фазы желудочной секреции. Нейро-гуморальная фаза, ее механизм.

- •16. Формы моторики желудка и кишечника. Переход содержимого из желудка в 12-перстную кишку.

- •17. Внешнесекреторная деятельность поджелудочной железы. Состав и свойства сока п/ж, ферменты.

- •18. Нейро-гуморальные механизмы регуляции внешнесекреторной деятельности п/ж железы.

- •19. Гормональная регуляция желудочной и панкреатической секреции. Роль apud системы кишечника.

- •20. Образование и состав желчи, ее участие в пищеварении.

- •21.Образование и выделение желчи, регуляция этих процессов.

- •22. Особенности пищеварения в 12-п кишке. Роль кишечных желез в пищеварении, состав и свойства кишечного сока. Роль метасимпатической нс в регуляции секреции тонкого кишечника.

- •23) Пристеночное (мембранное) пищеварение, его характеристика, отличие от полостного , значение

- •24) Моторная деятельность кишечника, ее виды, регуляция. Роль метасимпатической нервной системы

- •25) Всасывание веществ в различных отделах пищеварительного тракта. Пассивные и активные механизмы всасывания. Сопряжение процессов гидролиза и всасывания

- •26) Особенности пищеварения в толстой кишке. Баръерная функция печени

- •27)Функции почек. Нефрон как структурно-функциональная единица почки

- •28) Сновные процессы мочеобразования. Первичная моча. Механизм ее образования. Фильтрационное давление

- •29) Немочеобразовательные функции почек. Юга и его роль в регуляции гомеостаза организма

- •30. Образование конечной мочи, ее состав. Характеристика процесса реабсорбции в нефроне. Обязательная и факультативная реабсорбция.

- •31. Поворотно-противоточная система почки, ее значение в мочеобразовании.

- •32. Нейро-гуморальная регуляция деятельности почек.

- •33. Участие почек в регуляции осмотического давления крови в организме. Значение осморецепторов в поддержании гомеостаза.

- •34. Участие почек в регуляции объема жидкости в организме. Значение волюморецепторов вподдержании гомеостаза.

- •35. Процесс мочеиспускания, его регуляция.

- •36. Рецепторный отдел анализаторов. Принципы классификации рецепторов и общие закономерности их деятельности.

- •39.Физиологические механизмы аккомодации глаза . Старческая дальнозоркость

- •40.Зрачковый рефлекс, его механизмы, значение. Сопряжение с рефлексом аккомодации

- •41.Нейронная структура сетчатки, механизмы фоторецепции

- •42.Физиологический механизм цветного зрения. Основные формы нарушения цветового зрения

- •43.Слуховой анализатор. Орган слуха. Звукоулавливающий и звукопроводящие аппараты уха

- •Анатомия и физиология органов слуха и равновесия

- •Наружное и среднее ухо

- •Внутреннее ухо

- •44.Звуковоспринимающий аппарат уха. Механизм восприятия звуков в улитке

- •45.Вестибулярный аппрат и механизмы восприятия положения тела в пространсве

- •Вестибулярная сенсорная система Вспомогательный аппарат вестибулярной сенсорной системы

- •Рецепторы вестибулярной сенсорной системы и их электрические реакции

- •Восприятие положения тела в гравитационном поле

- •Восприятие линейных ускорений

- •Восприятие углового ускорения

- •Нервные механизмы чувства равновесия

- •46. Структурная и функциональная организация соматосенсорного анализатора. Обработка соматосенсорной информации

- •Соматосенсорная система

- •47.Болевая рецепция, значение. Понятие о ноцицептивной и антиноцицептивной системах. Первичная и вторичная боль

- •Виды боли

- •48.Обонятельный анализатор, его роль в деятельности организма

- •49.Вкусовой анализатор, его значение в деятельности организма Вкусовой анализатор Строение вкусового анализатора

- •Восприятие вкусовых раздражителей

- •Возрастные особенности вкусового анализатора

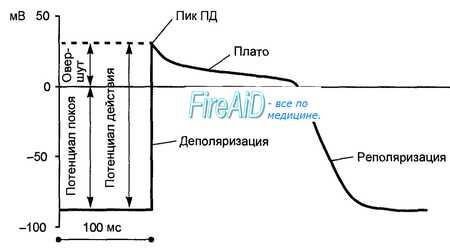

15. Потенциал действия сократительныхкардиомиоцитов. Его соотношение с сокращением и фазами возбудимости миокарда.

Клетки миокарда обладают возбудимостью, но им не присущаавтоматия. В период диастолы мембранный потенциал покоя этих клеток стабилен, и его величина выше (80—90 мВ), чем в клетках водителей ритма. Потенциал действия в этих клетках возникает под влиянием возбуждения клеток водителей ритма, которое достигает кардиомиоцитов, вызывая деполяризацию их мембран.

Потенциал действия клеток рабочего миокарда состоит из фазы быстрой деполяризации, начальной быстрой реполяризации, переходящей в фазу медленной реполяризации (фаза плато), и фазы быстрой конечной реполяризации (рис. 9.8). Фаза быстрой деполяризации создается резким повышением проницаемости мембраны для ионов натрия, что приводит к возникновению быстрого входящего натриевого тока. Последний, однако, при достижении мембранного потенциала 30—40 мВ инактивируется и в последующем, вплоть до инверсии потенциала (около +30 мВ) и в фазу «плато», ведущее значение имеют кальциевые ионные токи. Деполяризация мембраны вызывает активацию кальциевых каналов, в результате чего возникает дополнительный деполяризирующий входящий кальциевый ток.

Конечная реполяризация в клетках миокарда обусловлена постепенным уменьшением проницаемости мембраны для кальция и повышением проницаемости для калия. В результате входящий ток кальция уменьшается, а выходящий ток калия возрастает, что обеспечивает быстрое восстановление мембранного потенциала покоя. Длительность потенциала действия кардиомиоцитов составляет 300—400 мс, что соответствует длительности сокращения миокарда

16. Электромеханическая связь. Механизм сокращения рабочих кардиомиоцитов. Значение внеклеточногоСа.

Сопряжение возбуждения - сокращения иначе называется электромеханическим сопряжением. Потенциал действия, который запускает процесс, изменение внутриклеточной концентрации Ca2+ [Ca2+]in на его фоне, что запускает механизм сокращения и механограмма, т.е. само сокращение.

Ca2+ существенно важен для сокращения сердца. Удаление Ca2+ из внеклеточной жидкости приводит к уменьшению силы сердечных сокращений и последующей остановке сердца в диастоле. Напротив, увеличение концентрации внеклеточного Ca2+увеличивает силу сердечных сокращений, и очень высокие концентрации Ca2+приводят к остановке сердца в систоле. Свободный внутриклеточный Ca2+ является ионом, отвечающим за сократительную способность миокарда.

|

|

Волна возбуждения в сердечной мышце быстро распространяется вдоль сарколеммы клеток миокарда от клетки к клетке через щелевые контакты. Возбуждение также распространяется внутрь клеток через поперечные трубки, которые инвагинированы в сердечные волокна на полосах Z. Во время плато (фаза 2) потенциала действия повышается проницаемость сарколеммы для Са2+. Са2+ входит в клетку по его электрохимическому градиенту через Са2+-каналы сарколеммы и ее инвагинаций, то есть через мембраны Т-системы.

Считается, что открытие Са2+-каналов происходит в результате фосфорилирования протеинов каналов с помощью циклической аденозинмонофосфат-зависимой протеинкиназы(цАМФ-зависи-мой протеинкиназы). Первоначальным источником внеклеточного Са2+ является интерстициальная жидкость (10-3 М Са2+). Некоторое количество Са2+ может также быть связано с сарколеммой и с гликокаликсом, мукополисахаридом, покрывающим сарколемму. Количество Са2+, который попадает внутрь клетки из внеклеточного пространства, недостаточно для того, чтобы вызвать сокращение миофибрилл. Вошедший внутрь Са2+ («запускающий» Са2+) вызывает высвобождение Са2+ из саркоплазматического ретикулума. [Ca2+]in возрастает от уровня покоя примерно в 10-7 М до уровней от 10-6 до 10-5 во время возбуждения. Затем Са2+ связывается с белком тропонином-С. Кальциево-тропониновый комплекс взаимодействует с тропомиозином, чтобы снять блок с активных участков между актиновыми и миозиновымифиламентами. Это снятие блока позволяет образовываться циклическим поперечным связям между актином и миозином и, следовательно, позволяет миофибриллам сокращаться.

Механизмы, которые повышают [Ca2+]in, увеличивают развиваемую силу сердечных сокращений, а механизмы, которые снижают [Ca2+]in, уменьшают ее.

|

|

В конце систолы приток Са2+ в клетку прекращается и саркоплазматический ретикулум не получает дальнейшей стимуляции для высвобождения Са2+. Фактически саркоплазматический ретикулум начинает активно поглощать Са2+ благодаря кальциевому насосу, который работает за счет энергии аденозинтрифосфата. Работа этого насоса стимулируется фосфоламбаномв результате фосфорилированияфосфоламбанацАМФ-зависимой протеинкиназой. К тому же фосфорилированиетропонина I подавляет связывание Са2+тропонином-С. Этот процесс позволяет тропомиозину снова заблокировать участки взаимодействия актиновых и миозиновых нитей, что приводит к расслаблению (диастоле).

И сокращения, и расслабления сердечной мышцы ускоряются катехоламинами и активацией аденилатциклазы. .. Таким образом, процессы фосфорилирования, вызванные цАМФ-зависимой протеинкиназой, служат для увеличения как скорости сердечных сокращений, так и скорости релаксации.

Митохондрии также поглощают и высвобождают Са2+, но этот процесс протекает слишком медленно.

Са2+, поступающий в клетку для инициирования сокращения, должен быть удален во время диастолы. Это удаление из цитозоляосуществляется прежде всего за счет 3Na+/1Са2+-обменника. Также Са2+ удаляется из клетки электрогенным насосом, который использует АТФ для переноса Са2+ через сарколемму.

Механизм сокращения миокарда существенным образом не отличается то такового в скелетных мышцах. В основе сокращения сердечной мышцы как целостной структуры лежат сокращения сократительного аппарата миокардиальной клетки – миофибрилл. Каждая миофибрилла состоит из параллельно расположенных толстых и тонких нитей особых белков - протофибрилл. На поперечном срезе видно, что каждая толстая протофибрилла окружена 6 тонкимипротофибриллами, а каждая тонкая – 3 толстыми.

Чередование более темных участков, в которых находятся и толстые, и тонкие протофибриллы, с более светлыми участками, в которых находятся только тонкие протофибриллы, создает характерную для сердечной и скелетной мышц поперечную исчерченность. Функциональной единицей сердечной мышцы является саркомер, который представляет собой комплекс одного темного и двух прилегающих к нему светлых дисков.

Толстые протофибриллы состоят из миозиновых нитей. Миозин представляет собой белок, состоящий из двух функциональных частей:

-

хвостовой или фибрильный участок, имеющий вид двух переплетенных ∝-спиралей;

-

глобулярная часть, содержащая две «головки» - G с соединенными с ними легкими цепями L (рисунок.

В состав тонких протофибрилл входит белок актин, который представляет собой двойную спираль (фибриллярный F-актин) образованную глобулами (G-актин) (рисунок 6).

Выступающие «головки» миозина прикрепляются к соседним актиновым нитям, образуя акто-миозиновые мостики. В присутствии ионов Ca2+акто-миозиновый комплекс приобретает способность гидролизовать АТФ с высокой скоростью (рисунок тот же).

Таким образом, в отличие от скелетной мышцы, миокард не способен отвечать тетаническим сокращением на повышение силы раздражителя. Вместе с тем подчинение миокарда закону «все или ничего» не абсолютно. Если раздражать сердечную мышцу импульсами возрастающей частоты, не меняя их силы, то величина сократительного ответа миокарда будет возрастать на каждый последующий стимул. Это явление получило название лестницы. Считается, что механизм возникновения явления лестницы состоит в том, что каждый последующий стимул попадает в фазу повышенной возбудимости мышцы, вызывая тем самым повышенную ответную сократительную реакцию.