- •Раздел I. Кинетика ферментативных процессов

- •1.1. Формальная кинетика

- •Закон действующих масс

- •Константа скорости реакции

- •Порядок химической реакции

- •Обратимые химические реакции

- •Влияние температуры на скорость химической реакции

- •Кинетика реакций Реакции первого порядка

- •Кинетическое уравнение реакции второго порядка

- •Метод Гуггенгейма

- •1.2. Кинетика ферментативных реакций Механизм действия ферментов

- •II. Уменьшить энергию активации

- •Уравнение Михаэлиса-Ментен

- •1. Зависимость от концентрации фермента

- •2. Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата.

- •2 . Метод Хейнса

- •3 . Метод Скэтчарда (Иди–Хофсти)

- •Ингибирование ферментов

- •Конкурентное ингибирование

- •Графическое определение параметров конкурентного ингибирования

- •Бесконкурентное ингибирование

- •Графические методы определения параметров бесконкурентного ингибирования

- •1. Лайнуивера-Берка

- •2 . Хейнса

- •4. График Диксона

- •Неконкурентное ингибирование

- •1. Метод Лайнуивера-Берка

- •4. График Диксона

- •1. Общие сведения.

- •2. Ввод данных.

- •3. Построение графика.

- •4. Определение параметров поставленной задачи.

- •Лабораторная работа № 2. Определение кинетических параметров ферментативной реакции.

- •Задание для самостоятельной подготовки

- •Задание к работе.

- •Задания к лабораторной работе 2 Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Вариант 10.

- •Вариант 1

- •Вариант 2

- •Вариант 3

- •Вариант 4

- •Вариант 5

- •Вариант 6

- •Вариант 7

- •Вариант 8

- •Вариант 9

- •Р аздел іі. Изучение динамических моделей биологическихпроцессов Общие принципы описания кинетического поведения биологических систем

- •Качественное исследование простейших моделей биологических процессов

- •Простейшие математические модели

- •1. Модель экспоненциального роста популяций

- •Решение представляет собой формулу экспоненциального роста

- •2. Модель сезонного роста

- •3. Модель логистического роста

- •Качественные методы исследования систем дифференциальных уравнений

- •Устойчивость стационарного состояния. Фазовые портреты

- •Модели биологических процессов, описываемые системой дифференциальных уравнений

- •1. Виды конкурируют за одну и ту же пищу, запасы которой ограничены

- •2. Модель логистического роста (модель плотностного давления)

- •3. Модель хищник – жертва Вольтерра

- •4. Биологический метод борьбы с нежелательным видом. Метод Кюрасао.

- •Мы изучаем наиболее простую модель, предложенную Базыкиным.

- •Возможности MathCad, которые можно использовать при изучении темы

- •1. Символьное решение определителя матрицы для нахождения корней характеристического уравнения

- •2. Нахождение частных производных с помощью программы MathCad

- •3. Символьное решение уравнений и систем уравнений

- •Лабораторная работа 1 Численные методы решения дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений

- •I. Изменение численности популяции описывается одним дифференциальным уравнением

- •Задание 1

- •Задание 2

- •Изменение численности популяции описывается системой уравнений. Один вид ведет себя по отношению к другому как хищник Задание 3

- •Задание 4

- •Лабораторная работа № 2 Математические модели распространения инфекционных заболеваний Модель 1

- •Модель 2.

- •Модели эпидемий с переносчиками

- •Раздел ііі. Термодинамика биологических процессов обзор по равновесной термодинамике

- •1. Первый и второй законы термодинамики

- •Второй закон термодинамики

- •Энтропия и вероятность состояния

- •2. Характеристические функции

- •Для равновесных процессов:

- •Для неравновесных процессов:

- •Самопроизвольные процессы при постоянных t и p

- •Полезная работа и приращение свободной энергии

- •Выражение для свободной энергии в явном виде

- •Стандартные состояния. Стандартные условия

- •Химический потенциал

- •Электрохимический потенциал

- •Расчеты стандартных энергий биохимических реакций

- •Описание систем в термодинамике неравновесных процессов

- •1. Второй закон термодинамики в открытых системах

- •Особенности открытых систем

- •Возрастание энтропии вследствие необратимых процессов внутри открытых систем

- •Диссипация энергии в скалярных необратимых процессах

- •Диссипация энергии в векторных необратимых процессах

- •Диссипация свободной энергии в сопряженных скалярных и векторных процессах

- •Соотношения между значениями движущих сил и скоростей процессов. Соотношения Онзагера

- •Примеры линейных соотношений

- •– Соответствуют возможной взаимосвязи двух потоков и носят название коэффициентов взаимности Онзагера.

- •Пример:

- •Теорема Пригожина.

- •Список рекомендованной литературы Основная литература

- •Дополнительная литература

1.2. Кинетика ферментативных реакций Механизм действия ферментов

Около 50% белков являются ферментами и могут ускорять ту или иную реакцию. Ускорение достигается за счет улучшения кинетических характеристик реакции.

Рассмотрим, за счет чего, в принципе, может осуществляться этот эффект.

Способы ускорения реакций.

Обратимся, для определенности к двусубстратной реакции вида:

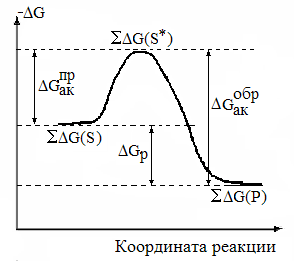

и ее энергетической диаграмме (рис.1.2.1). На диаграмме:

1.

2.

их разница -

3.

4. разница между средней энергией и энергетическим барьером - энергия активации прямой или обратной реакции, если |

Рис.1.2.1. Энергетическая диаграмма реакции вида |

речь идёт о средней энергии, соответственно, субстратов или продуктов:

![]()

![]()

Обе эти величины всегда положительны. Из диаграммы ясна также связь между энергией активации прямой и обратной реакций:

![]()

Для скорости прямого превращения справедливы формулы:

![]() (1)

(1) ![]() (2)

(2)

где

формула (2) – уравнение

Эйринга,

Отсюда ясно, что скорость реакции

определяется лишь следующими параметрами

(не считая температуры) – концентрациями

участников (![]() )

и энергией активации реакции (

)

и энергией активации реакции (![]() ).

).

Это означает, что катализатор любой природы (в т.ч. и фермент) имеет всего три принципиальные возможности ускорить реакцию:

I. увеличить эффективную концентрацию участников. Увеличение эффективной концентрации достигается за счет того, что фермент имеет центры связывания для обоих субстратов, так что при связывании с ними молекулы субстратов во-первых, сильно сближаются, а во-вторых, правильно ориентируются друг относительно друга.

II. Уменьшить энергию активации

А. "снизу", за счет увеличения энергии субстратов .

Суть данного феномена в том, что взаимодействие субстрата с ферментом ведет к созданию в молекуле субстрата напряженной конформации (такой, в которой субстрат легче вступает в реакцию).

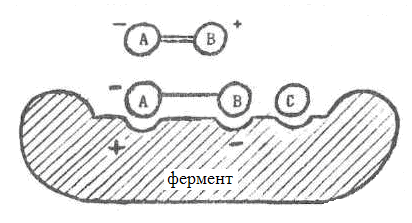

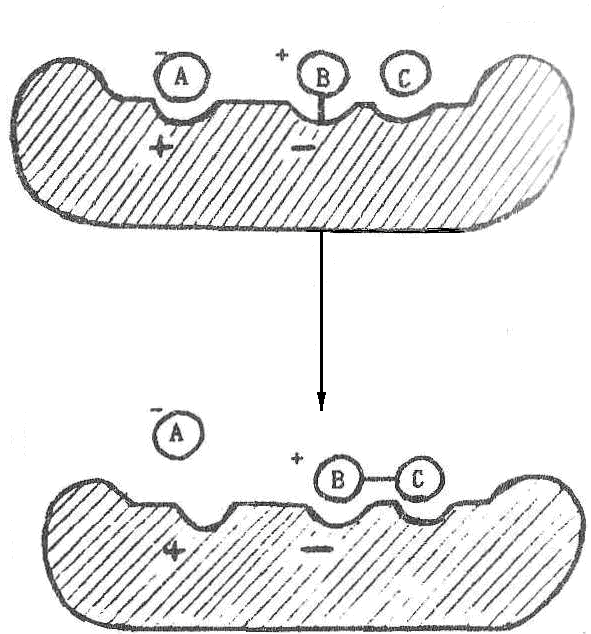

Например, как показано на рис.1.2.2, расстояние на ферменте между центрами связывания групп А и В субстрата АВ несколько больше длины молекулы АВ. Поэтому при связывании связь А—В как бы "растягивается", что и означает переход субстрата в возбужденное состояние. Таким образом, здесь имеет место передача некоторого количества энергии от фермента к субстрату. Но потом, когда фермент переходит в начальное состояние, эта энергия ему возвращается за счет выделяющейся энергии реакции.

|

Рис. 1.2.2. Механизм снижения энергии активации за счет увеличения энергии субстратов. |

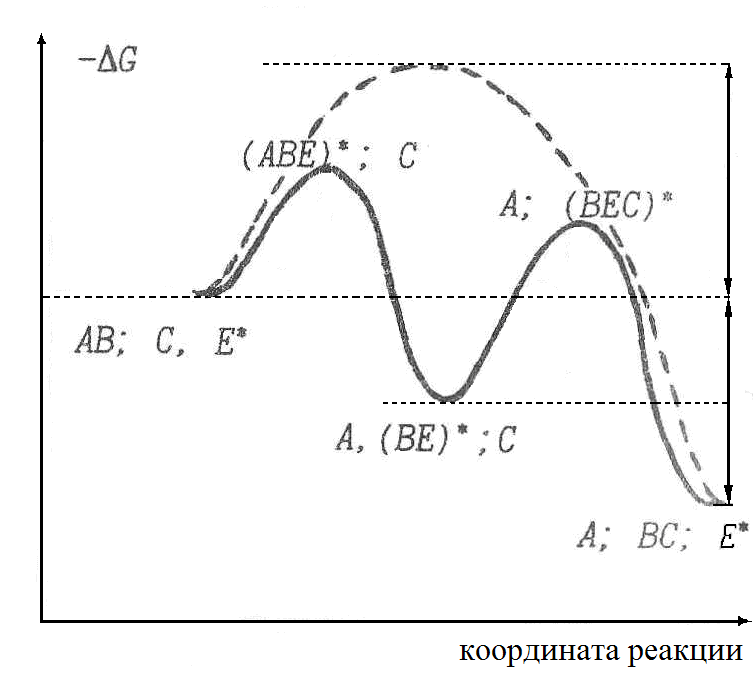

Б. либо "сверху", за счёт снижения энергетического барьера .

Энергетический барьер обычно снижается путем разбиения исходной реакции на несколько других, причем таких, что энергия активации в каждой из них оказывается меньше, чем в исходной (1.2.3).

Например, пусть после разрыва связи А—В группа В предварительно образует связь с ферментом (ковалентную или иную) (1.2.3), т.е. вместо реакции (1) получаются реакции:

![]()

![]()

И пусть соответствующая группа фермента, участвующая в образовании связи, находится в возбужденном состоянии (за счет влияния окружающих радикалов).

Тогда энергия активации каждой из промежуточных реакций (рис. 1.2.3) окажется меньше, чем для исходной реакции. В каждой из них энергия требуется для активации только одного из двух участников реакции: в первой - только для АВ, а во второй - только для С. Скорость результирующего процесса будет определяться той из двух промежуточных реакций, у которой энергия активации больше.

|

|

Рис. 1.2.3. Механизм снижения энергии активации за счет снижения энергетического барьера. |

|

Все эти три возможности используются в катализе (как ферментативном, так и неферментативном), причем одни катализаторы реализуют сразу две-три из них, а другие - лишь какую-либо одну.