- •Волоконно-оптические сети

- •1. Основные сведения о ВОЛС

- •1.1. Общие положения

- •Преимущества ВОЛС

- •Недостатки ВОЛС

- •Типовая схема системы волоконно-оптической связи

- •1.2. Основные компоненты ВОЛС

- •Литература к предисловию и главе 1

- •2. Оптическое волокно

- •2.1. Типы оптических волокон

- •Многомодовые градиентные волокна

- •Одномодовые волокна

- •2.2. Распространение света по волокну

- •Геометрические параметры волокна

- •Типы мод

- •Длина волны отсечки (cutoff wavelength)

- •Затухание

- •Потенциальные ресурсы волокна и волновое уплотнение

- •Дисперсия и полоса пропускания

- •Межмодовая дисперсия

- •Хроматическая дисперсия

- •Поляризационная модовая дисперсия

- •2.3. Характеристики поставляемых волокон

- •Градиентное многомодовое волокно

- •Функциональные свойства одномодовых волокон

- •Литература к главе 2

- •3. Пассивные оптические компоненты

- •3.1. Разъемные соединители

- •Типы конструкций

- •Вносимые потери

- •Надежность, механические, климатические и другие воздействия

- •Стандарты соединителей

- •Оптические шнуры

- •Адаптеры быстрого оконцевания

- •Механический сплайс (МС)

- •Производители и поставщики

- •3.2. Сварное соединение волокон

- •Непрерывное соединение

- •Допускается заводская прединсталляция

- •Количественные оценки качества сварки

- •3.3. Оптические разветвители

- •Древовидный разветвитель (tree coupler)

- •Звездообразный разветвитель (star coupler)

- •Ответвитель (tap)

- •Параметры, характеризующие разветвитель

- •3.4. Устройства волнового уплотнения WDM

- •Основные технические параметры WDM фильтров

- •Широкозонные и узкозонные WDM фильтры

- •3.5. Оптические изоляторы

- •Вращение плоскости поляризации

- •Принцип действия оптического изолятора

- •Технические параметры

- •3.6. Другие специальные пассивные компоненты ВОЛС

- •Аттенюаторы

- •Оптические переключатели

- •Соединительные герметичные муфты

- •Терминирование ВОК

- •Оптический узел

- •Оптические распределительные устройства (ОРУ)

- •Оптические кроссовые устройства (ОКУ)

- •Интерконнект и кросс-коннект

- •Принципы построения оптического кроссового устройства

- •Обслуживание ОКУ

- •Оптические кроссы высокой и сверхвысокой плотности

- •Характеристики

- •Примеры инсталляции кроссового оборудования

- •Литература к главе 3

- •4. Электронные компоненты систем оптической связи

- •4.1. Передающие оптоэлектронные модули

- •Типы и характеристики источников излучения

- •Светоизлучающие диоды

- •Лазерные диоды

- •Другие характеристики

- •Основные элементы ПОМ

- •4.2. Приемные оптоэлектронные модули

- •Основные элементы приемных оптоэлектронных модулей

- •Принципы работы фотоприемника

- •Технические характеристики фотоприемников

- •Лавинный фотодиод

- •Электронные элементы ПРОМ

- •4.3. Повторители и оптические усилители

- •Проблема расстояния

- •Типы ретрансляторов

- •Повторители для цифровых линий связи

- •Конструкция

- •Оптические усилители

- •4.4. Разновидности усилителей EDFA

- •Усилители на кремниевой основе

- •Усилители на фтор-цирконатной основе

- •Литература к главе 4

- •5. Сети передачи данных

- •5.1. Мультиплексирование

- •Частотное мультиплексирование FDM

- •Синхронное временное мультиплексирование

- •Статистическое (асинхронное) временное мультиплексирование

- •Инверсное мультиплексирование

- •5.2. Сети с коммутацией каналов и пакетов

- •Коммутация каналов

- •Коммутация пакетов

- •Коммутация каналов на разных скоростях и сети ISDN

- •Протокол Х.25

- •Ретрансляция кадров Frame Relay

- •Ретрансляция ячеек Cell Relay

- •Эволюция концепций передачи информации с появлением волокна

- •5.3. Эталонная модель OSI

- •Стандарты IEEE 802

- •Литература к главе 5

- •6. Сети FDDI

- •6.1. Принцип действия

- •6.2. Составляющие стандарта FDDI

- •6.3. Типы устройств и портов

- •Топологии сетей FDDI

- •6.4. Оптический обходной переключатель

- •Подключение к сети через OBS

- •Устройство OBS

- •6.5. Кабельная система и уровень PMD

- •Стандарты MMF-PMD, SMF-PMD и TP-PMD

- •Функция регистрации сигнала уровня PMD

- •Оптические соединители

- •Сравнения оптического волокна и витой пары

- •6.6. Уровень PHY

- •Синхронизация часов

- •Кодирование и декодирование данных

- •Особенности кодирования при передаче по витой паре

- •Эластичный буфер

- •Функция сглаживания

- •Фильтр повторений

- •6.7. Уровень MAC

- •Маркеры и кадры

- •Временной анализ процессов передачи маркера и кадров

- •Мониторинг и инициализация кольца

- •6.8. Обзор уровня SMT

- •Управление соединениями СМТ

- •Управление кольцом RMT

- •Управление, основанное на передаче кадров FВМ

- •Когда рекомендуется использовать технологию FDDI

- •Поставляемое оборудование

- •Литература к главе 6

- •7. Сети Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet

- •7.1. Сети Ethernet

- •Формат кадра Ethernet

- •Основные варианты алгоритмов случайного доступа к среде

- •Протокол CSMA/CD

- •Спецификации физического уровня IEEE 802.3 и типы портов

- •7.2. Основные типы устройств Ethernet

- •AUI интерфейс и трансиверы Ethernet

- •Рабочая станция, сетевая карта

- •Повторитель (концентратор)

- •Коммутатор

- •Расчет параметров коллизионного домена Ethernet (Модель 1)

- •Расчет параметров коллизионного домена Ethernet (Модель 2)

- •7.4. Сети Fast Ethernet

- •Архитектура стандарта Fast Ethernet

- •Физические интерфейсы Fast Ethernet

- •Типы устройств Fast Ethernet

- •Устройство/кабельный сегмент

- •7.6. Дуплексный Ethernet

- •7.7. Сети Gigabit Ethernet (стандарты IEEE 802.3z и 802.3ab)

- •Архитектура стандарта Gigabit Ethernet

- •Уровень MAC

- •Расширение носителя

- •Пакетная перегруженность

- •Типы устройств

- •7.8. Миграция Ethernet к магистральным сетям

- •Литература к главе 7

- •8. Полностью оптические сети

- •8.1. Основные определения и элементы

- •8.2. Плотное волновое мультиплексирование

- •Мультиплексоры DWDM

- •Пространственное разделение каналов и стандартизация DWDM

- •8.3. Применение оптических усилителей EDFA

- •Технические параметры усилителей EDFA

- •Классификация усилителей EDFA по способам применения

- •Расчет числа каскадов линейных усилителей EDFA

- •8.4. Оптимизация WDM/TDM

- •Протяженность линии

- •Трибные интерфейсы

- •Существующие архитектуры SDH

- •Миграция к оптическому уровню

- •8.5. Оптические коммутаторы

- •Разветвитель-коммутатор 2х2 (элемент 2х2)

- •Оптические коммутаторы nхn

- •8.6. Волновые конвертеры

- •8.7. Классификация полностью оптических сетей

- •Простая многоволновая линия связи SMWL

- •Параметры многоволновых мультиплексных линий связи

- •8.8. AON с коммутацией каналов

- •Широковещательная AON

- •AON с пассивной волновой маршрутизацией

- •AON с активной волновой маршрутизацией

- •8.9. AON с коммутацией пакетов

- •Сеть с последовательной битовой коммутацией

- •Сеть с параллельной битовой коммутацией

- •8.10. Архитектура AON

- •8.11. Прототипы и коммерческие реализации AON

- •Литература к главе 8

- •9. Сети абонентского доступа

- •9.1. Концепции развития абонентских сетей

- •Традиционная информационная абонентская сеть

- •Гибридная волоконно-коаксиальная сеть

- •Концепция "волокно в монтажный шкаф"

- •Концепция "волокно в квартиру"

- •9.2. Сети HFC

- •Спецификации физического уровня стандарта 802.14

- •Частотное распределение потоков

- •Распределение восходящих потоков

- •Распределение нисходящих потоков

- •Физические особенности восходящих и нисходящих потоков

- •Параметры

- •9.3. Платформа доступа Homeworx

- •Предоставляемые услуги

- •Основные элементы архитектуры

- •Структура потоков и транспортные характеристики Homeworx

- •Система спектрального смещения

- •Сценарии развертывания платформы Homeworx

- •9.4. Межстудийный телевизионный обмен и система DV6000

- •Оптические параметры

- •Параметры аналогового видеоканала

- •Дифференциальная фаза, град

- •Параметры звукового канала

- •Литература к главе 9

n [1 |

−2∆(r / a)2 |

]1/ 2 |

, 0 ≤ r ≤ a |

(2-9) |

|

n(r) = |

1 |

|

|

|

|

|

n2 |

|

|

a ≤ r ≤ b |

|

|

|

|

|

||

(а - радиус сердцевины, b - радиус оболочки) определяется так:

Nm |

= |

1 |

|

πd |

2 |

2 |

2 |

(2 −10) |

|

2 |

|

λ |

|

|

(n1 |

−n2 ) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

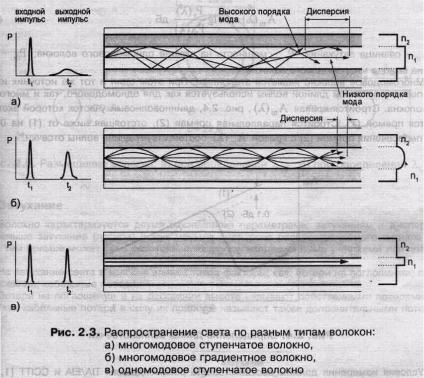

На рис. 2.3 показана общая картина распространения света по разным типам световодов: многомодовому ступенчатому, многомодовому градиентному, и одномодовому ступенчатому волокну.

Длина волны отсечки (cutoff wavelength)

Минимальная длина волны, при которой волокно поддерживает только одну распространяемую моду, называется длиной волны отсечки. Этот параметр характерен для одномодового волокна. Если рабочая длина волны меньше длины волны отсечки, то имеет место многомодовый режим распространения света. В этом случае появляется дополнительный источник дисперсии - межмодовая дисперсия, ведущий к уменьшению полосы пропускания волокна.

Различают волоконную длину волны отсечки (λСF) и кабельную длину волны отсечки (λСCF). Первая соответствует слабо напряженному волокну. На практике же волокно помещается в кабель, который при прокладке испытывает множество изгибов. Кроме этого, сильные искривления волокон происходят при их укладке в сплайс-боксах. Все это ведет к подавлению побочных мод и смещению λСCF в сторону коротких длин волн по сравнению с λСF. С практической точки зрения кабельная длина волны отсечки представляет больший интерес.

Волоконную длину волны отсечки можно оценить как теоретически, так и экспериментально. Теоретически легко это сделать для ступенчатого

одномодового волокна - на основании выражений (2-7), (2-8) и (2-9) получаем λСF

=π d NA/2,405= 1,847 d n1√∆ .

λСCF отличие от λСF, можно оценить только экспериментальным образом. Одним из практических методов измерения длин волн отсечки λСF и λСCF является метод передаваемой мощности (transmitted power method) [5, б]. Сравнивается измеренная переданная спектральная мощность в зависимости от длины волны для образца одномодового волокна длиной 2 м с аналогичным параметром, полученным на образце многомодового волокна. Строится кривая

A |

(λ) =10lg |

PS (λ) |

дБ |

(2 −11) |

|

||||

m |

|

Pm (λ) |

|

|

|

|

|

|

где Аm- разница затуханий; Ps - мощность на выходе одномодового волокна; Рm - мощность на выходе многомодового волокна.

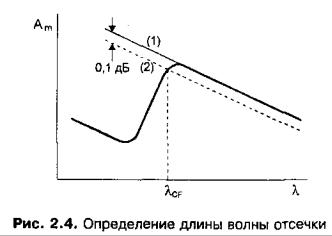

Многомодовое волокно является эталонным. При этом один и тот же источник излучения с перестраиваемой длиной волны используется как для одномодового, так и многомодового волокна. Строится кривая Аm(λ), рис. 2.4, длинноволновый участок которой экстраполируется прямой (1). Строится параллельная прямая (2), отстоящая ниже от (1) на 0,1 дБ. Точка пересечения прямой (2) с кривой Аm(λ) соответствует длине волны отсечки.

Условия измерения должны соответствовать рекомендациям TIA/EIA и CCITT [1, 2, З]. Концы волокна очищаются от защитного покрытия, скалываются - угол скола не должен превышать 2°. Диаметр светового пятна от источника излучения - 200 мкм; числовая апертура вводимого излучения 0,20; полная ширина спектра излучения ≤10 нм, измеренная на полумаксимуме; измеряемый диапазон длин волн от 1000 нм до 1600 нм с шагом 10 нм.

При измерении длины волны отсечки волокна λСF образец волокна должен иметь длину 2 м и располагаться таким образом, чтобы образовывалась одна петля радиусом 140 мм, рис. 2.5 а. Не должно быть дополнительных изгибов волокна с радиусом, меньшим 140 мм. Экспериментально измеренная длина волны отсечки волокна близка к теоретическому значению, которое можно получить из критерия (2-7), если обратить его в равенство.

При измерении кабельной длины волны отсечки λСCF тестируемый образец волокна должен иметь длину 22 м. Большая часть волокна свертывается и располагается на катушке с радиусом не меньше, чем 140 мм, что моделирует кабельные эффекты. Затем делается по одной петле диаметром 76 мм на расстоянии 1 м от каждого конца волокна для моделирования эффекта изгиба волокна в сплайс-боксах, рис. 2.5 б. И, наконец, в средней части делается две дополнительные петли радиусом, меньшим 140 мм.

Рис 2.5. Размещение волокна: а) при ограничении λСF; б) при определении

λССF

Затухание

Волокно характеризуется двумя важнейшими параметрами: затуханием и дисперсией. Чем меньше затухание (потери) и чем меньше дисперсия распространяемого сигнала в волокне, тем больше может быть расстояние между регенерационными участками или повторителями.

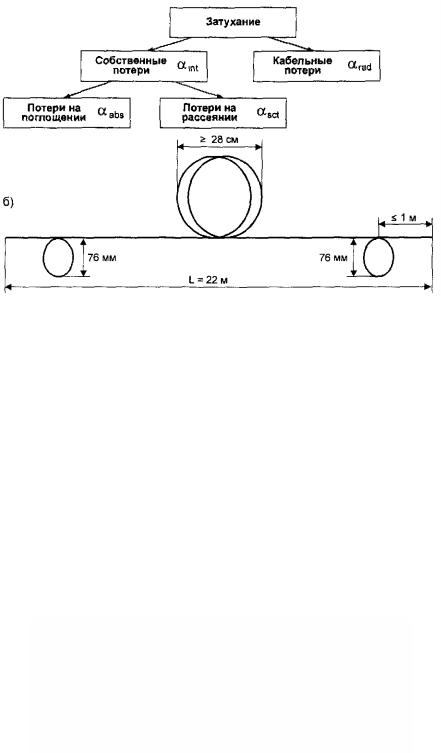

На затухание света в волокне влияют такие факторы, как: потери на поглощении; потери на рассеянии; кабельные потери.

Потери на поглощении и на рассеянии вместе называют собственными потерями, в то время как кабельные потери в силу их природы называют также

дополнительными потерями, рис. 2.6.

Рис. 2.6. Основные типы потерь в волокне

Полное затухание в волокне (измеряется в дБ/км) определяется в виде суммы:

α=αint + αrad + α =αabs + α sct + αrad |

(2-12) |

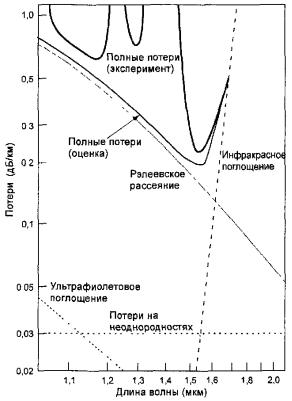

Потери на поглощение αabs состоят как из собственных потерь в кварцевом стекле (ультрафиолетовое и инфракрасное поглощение), так и из потерь, связанных с поглощением света на примесях. Примесные центры, в зависимости от типа примеси, поглощают свет на определенных (присущих данной примеси) длинах волн и рассеивают поглощенную световую энергию в виде джоулева тепла. Даже ничтожные концентрации примесей приводят к появлению пиков на кривой потерь, рис. 2.7. Следует отметить характерный максимум в районе длины волны 1480 нм, который соответствует примесям ОН-. Этот пик присутствует всегда. Область спектра в районе этого пика ввиду больших потерь практически не используется.

Собственные потери на поглощении растут и становятся значимыми в ультрафиолетовой и инфракрасной областях. При длине волны излучения выше 1,6 мкм обычное кварцевое стекло становится непрозрачным из-за роста потерь, связанных с инфракрасным поглощением, рис. 2.7.

Потери на рассеянии αsct. Уже к 1970 году изготавливаемое оптическое волокно становится настолько чистым (99,9999%), что наличие примесей перестает быть главенствующим фактором затухания в волокне. На длине волны 800 нм затухание составило 1,5 дБ/км. Дальнейшему уменьшению затухания препятствует так называемое рэлеевское рассеяние света. Рэлеевское рассеяние вызвано наличием неоднородностей микроскопического масштаба в волокне. Свет, попадая на такие неоднородности, рассеивается в разных направлениях. В результате часть его теряется в оболочке. Эти неоднородности неизбежно появляются во время изготовления волокна.

Потери на рэлеевском рассеянии зависят от длины волны по закону λ- 4 и сильней проявляются в области коротких длин волн, рис. 2.7.

Рис. 2.7. Факторы, влияющие на затухание в области длины волны 1500 нм

(по материалам фирмы Corning Optical Fiber, [7])