Глава 1

Статические раппортные

композиции

Статические раппортные рисунки широко используются в оформлении тканей различного назначения — и для детской одежды, и для повседневного платья, и, наконец, декоративных в жилом и общественном интерьере. Такие рисунки всегда применялись и в народном искусстве.

Обычно статические рисунки состоят из мотивов растительных, животных и — чаще всего — геометрических. Случайностей здесь нет: статика — состояние покоя, равновесия, и лучше всего это состояние реализуется с помощью правильных симметричных геометрических мотивов.

Естественно, что разнообразие ассортимента тканей, где используется статический раппортный рисунок, требует и самых различных рисунков с раппортами разных размеров. Подразделим все статические рисунки на три группы: мелкоузорные (с раппортом размером до 2 см), среднеузорные (с раппортом размером до 10 см) и крупноузорные (с раппортом размером свыше 10 см).

Наиболее подробно и обстоятельно следует рассмотреть группу статических мелкоузорных рисунков. Дело не только в том. что в них самым широким образом используются геометрические формы простейших очертаний. Эти рисунки относят к так называемым классическим, поскольку они неизменно применялись и применяются в художественном оформлении тканей во всем мире.

Важно подчеркнуть и еще одно не менее важное обстоятельство.

Геометрические

формы в творческом

процессе

создания орнаментальной композиции

вообще имеют в некоторой степени

универсальное значение. Эта универсальность

объясняется, помимо всего прочего,

объективными законами человеческого

восприятия. Мы знаем, что любая сложная

многодетальная по силуэту

форма воспринимается человеческим

глазом труднее, чем форма

С

трого

говоря, материал, излагаемый в первых

главах этого раздела, относится в равной

степени

как к ахроматическим, так и к хроматическим

композициям. Просто на примере

ахроматических

композиций рассмотрение вопросов,

связанных с построением статических

и динамических

раппортных рисунков, с ритмическими и

пластическими движениями, наиболее

наглядно

и убедительно.

трого

говоря, материал, излагаемый в первых

главах этого раздела, относится в равной

степени

как к ахроматическим, так и к хроматическим

композициям. Просто на примере

ахроматических

композиций рассмотрение вопросов,

связанных с построением статических

и динамических

раппортных рисунков, с ритмическими и

пластическими движениями, наиболее

наглядно

и убедительно.

лаконичная, простых ясных очертаний. Сказываются не размеры рисунка, а пластические характеристики формы мотивов. Необходимыми условиями творческого процесса являются обобщение формы, упрощение и известная геомет-ризация ее силуэта.

И с этой точки зрения любая геометрическая форма может рассматриваться как упрощенная модель более сложной формы (целесообразно, например, сложные растительные или животные мотивы но возможности предельно упростить и геометризировать и уже на упрощенных формах решать вопросы ритма, расстановки и масштабных соотношений мотивов и интервалов между ними; в последующем уместно вновь вернуться к необходимой детализации и орнаментации мотивов).

Что же касается мелкоузорных статических композиций, их следует рассматривать как типовые, базовые. Ведь известно, что при пропорциональном увеличении всех размеров раппортной сетки и самих мотивов рисунок в принципе не меняется. Убедительные отношения, найденные в малых формах, при пропорциональном увеличении последних сохраняются. Значит, мелкоузорная композиция может рассматриваться и как первоначальный эскиз в работе над крупноузорным рисунком, например для декоративной ткани.

Сказанное выше позволяет считать, что изучение закономерностей построения мелкоузорных статических композиций имеет значительно большее значение, чем кажется на первый взгляд. Такие композиции являются по существу основным звеном, на примере которого можно постичь принципы построения всех статических композиций (с разной величиной раппорта, с разным пластическим содержанием орнаментальных мотивов— мелких и более крупных).

При создании статических рисунков перед художником всегда должна стоять главная задача — организовать целостную орнаментальную структуру, четко выражающую идею статики, легковоспринимаемую глазом как нечто неделимое. В этом отношении очень большое значение имеет решение вопросов, так или иначе связанных с раппортной сеткой и формой раппорта.

Лучше всего идею статики выражают квадратный раппорт и симметричные мотивы, имеющие две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии. Вообще симметрия мотива, выраженная наличием хотя бы одной вертикальной плоскости симметрии,— обязательное условие при построении статических композиции. Другое условие — обеспечение пропорциональных отношений площадей фона и рисунка. Наконец, третьим условием является выразительность силуэтных очертании мотива и членения его на части.

Итак, повторим: наибольшая стабильность статической композиции достигается при квадратной форме раппорта, содержащего один или два одинаковых мотива. Достаточно часто в композициях используются и раппорты прямоугольной формы, вытянутые по горизонтали или вертикали.

Разметив прежде всего при построении статического рисунка раппортную сетку, располагают в ней затем по горизонтальным рядам заданные мотивы; при этом нужно следить за размерами последних относительно остающихся свободными интервалов. Здесь можно указать на три возможных варианта: 1) размеры мотивов и расстояний между ними зрительно воспринимаются одинаковыми (принцип одинаковости); 2) расстояние между мотивами явно меньше самих мотивов (уплотненное распределение мотивов в структуре); 3)расстояние между мотивами явно больше самих мотивов (разреженное распределение мотивов в структуре).

Существует и иной способ построения рисунка — без предварительной разметки раппортной сетки. Согласно этому способу из мотивов слева направо организуется первый горизонтальный орнаментальный ряд, затем следующий под ним и т. д. Естественно, размеры раппорта перестают быть здесь исходным моментом, они логически вытекают из размеров взятого за основу первого мотива и следующего за ним интервала.

Последний способ, хотя он и требует несколько больших практических навыков и тренировки, целесообразно применять наряду с первым.

Чем больше все элементы рисунка отвечают принципам симметрии и одинаковости, тем активнее они способны выразить идею статики и создать устойчивую целостную систему статической композиции. Отчетливо прослеживается закономерность наращивания статичности по разным признакам: квадратный раппорт, одинаковые расстояния между мотивами по вертикали и горизонтали, одинаковые симметричные мотивы и интервалы между ними и т. п.

Конечная задача художника заключается, однако, не в создании идеально правильных и абсолютно уравновешенных по всем параметрам статических рисунков. Такое стремление может привести к известной сухости и схематизму в творческой работе, лишить композиции необходимого разнообразия, выразительности и остроты. Поэтому, хотя большинство элементов рисунка должно четко и последовательно строиться по принципам одинаковости и симметрии, некоторые из них могут вносить в композицию определенную динамичность. Именно такую роль нередко играют, к примеру, вытянутая прямоугольная форма раппорта, смещение второго мотива в раппорте на величину, меньшую половины его соответствующего размера, противопоставление в одной раппорте крупного и мелкого мотивов, активная тональная акцентировка одного из них, наконец даже некоторая асимметрия мотивов в раппорте (в результате достигается некоторая напряженность композиций).

Таким образом, от введения в композицию незначительных динамических элементов статичность рисунка только усиливается; необходимо лишь, чтобы выразительные средства, реализующие идею статики, безусловно доминировали, господствовали над другими — второстепенными, несущими в себе элементы динамики.

Уместно указать на важность тщательного и аккуратного выполнения статических композиций. Под этим, разумеется, подразумевается не геометрическая точность рисунка во всем, а достаточная зрительная определенность размеров мотивов и расстояний между ними, четкость и прямолинейность орнаментальных рядов. Так, если задуманы мотивы одинаковых размеров, если мотивы должны быть круглыми или, наоборот, квадратными либо прямоугольными, то соответствующее впечатление должно быть доведено до зрителя предельно четко.

Теперь перейдем к разным видам ритмического строя статических композиций.

Ритмический строй определяет заданный ритм мотивов по горизонтальным и вертикальным орнаментальным рядам, а также пластическую характеристику формы мотивов, число последних и особенности их расположения в рап-

портной клетке. Это один из главных критериев эмоционально-выразительных качеств орнаментальной композиции. Не случайно при установлении классификационных признаков ритмического строя существенную, даже основную роль играет то зрительное впечатление, которое в целом создается от композиции. С учетом этого различают три вида ритмического строя статических композиций.

Первый вид — сетчатый ритмический строй. При простом сетчатом ритмическом строе все мотивы располагаются равномерно по горизонтальным и вертикальным рядам. Самый простой вариант — когда в квадратном раппорте размещается только один мотив (см. рис. 3. а). В усложненном варианте в раппорте могут быть расположены два мотива (как одинаковых формы и размеров, так и разных), см. рис. 4, а и б.

При пучкообразном сетчатом ритмическом строе в одном раппорте размещаются несколько мотивов, которые могут концентрироваться в центре раппорта или но четырем его углам (см. рис. 4. в). Другой вариант — когда мотивы при асимметричной их концентрации сосредоточиваются в любой части раппорта (см. рис. 4, г). Сложность рисунков в последнем случае и их ритмического строя в зависимости от числа мотивов в раппорте может быть весьма различной.

Второй вид — полосообразпый ритмический строй. Характеризуется достаточно четко воспринимаемым рисунком полос, чему способствуют прямоугольная форма раппорта, расчленение композиции дополнительными вертикальными или горизонтальными полосами, сдвиг второго мотива в раппорте на незначительную величину относительно первого.

Простой полосообразный ритмический строй представлен на рис. 4.д.

Волнообразный (или зигзагообразный) ритмический строй образуется благодаря использованию мотивов соответствующей формы (рис. 4, е).

Третий вид — клетчатый ритмический строй. Образуется в основном на базе первого и второго типов макроструктур и соответствующих светлотных отношений между мотивами; при этом рисунок клеток зрительно воспринимается достаточно четко.

Простой клетчатый ритмический строй показан на рис. 4.ж, шахматный (когда в раппорте размещаются два или четыре мотива) на рис. 4, з, а сложный (когда асимметричное расположение мотивов в раппорте создает сложный рисунок клеток) — на рис. 4, и—м.

Заметим, что все виды ритмического строя отличаются стабильностью, мало подвержены влиянию времени и в той или иной мере основываются на рассмотренных выше трех макроструктурах.

Выбрав определенный ритмический строй для создаваемого рисунка, художник должен далее выяснить, как влияют изменение пластической формы мотивов, их различная графическая трактовка на внешний вид статической композиции, как при этом изменяется эмоциональное звучание последней. Другими словами, на данном этапе работы орнаментальная структура рисунка наполняется соответствующим пластическим содержанием при соответствующей графической трактовке.

Что касается пластической формы мотивов статической композиции, она образуется линиями трех видов (см. с. 45); поэтому и различают три вида формы. Сочетание в одном мотиве или в разных мотивах одного раппорта линий разных видов дает дополнительно целый ряд производных вариантов, где противопоставление прямолинейных и криволинейных мотивов создает динамический эффект. Понятно, что единство, цельность композиции обеспечивается в процессе синтеза этих разнородных по пластике форм путем соподчинения их друг другу (закон соподчинения).

Кроме того, мотивы бывают замкнутой или незамкнутой формы.

Обратимся в качестве примера к нескольким мелкоузорным статическим композициям, которые состоят из геометрических мотивов простых очертаний и тем не менее каждая даже при черно-белом решении имеет, если можно так выразиться, свое лицо, является источником определенных эмоциональных ощущений.

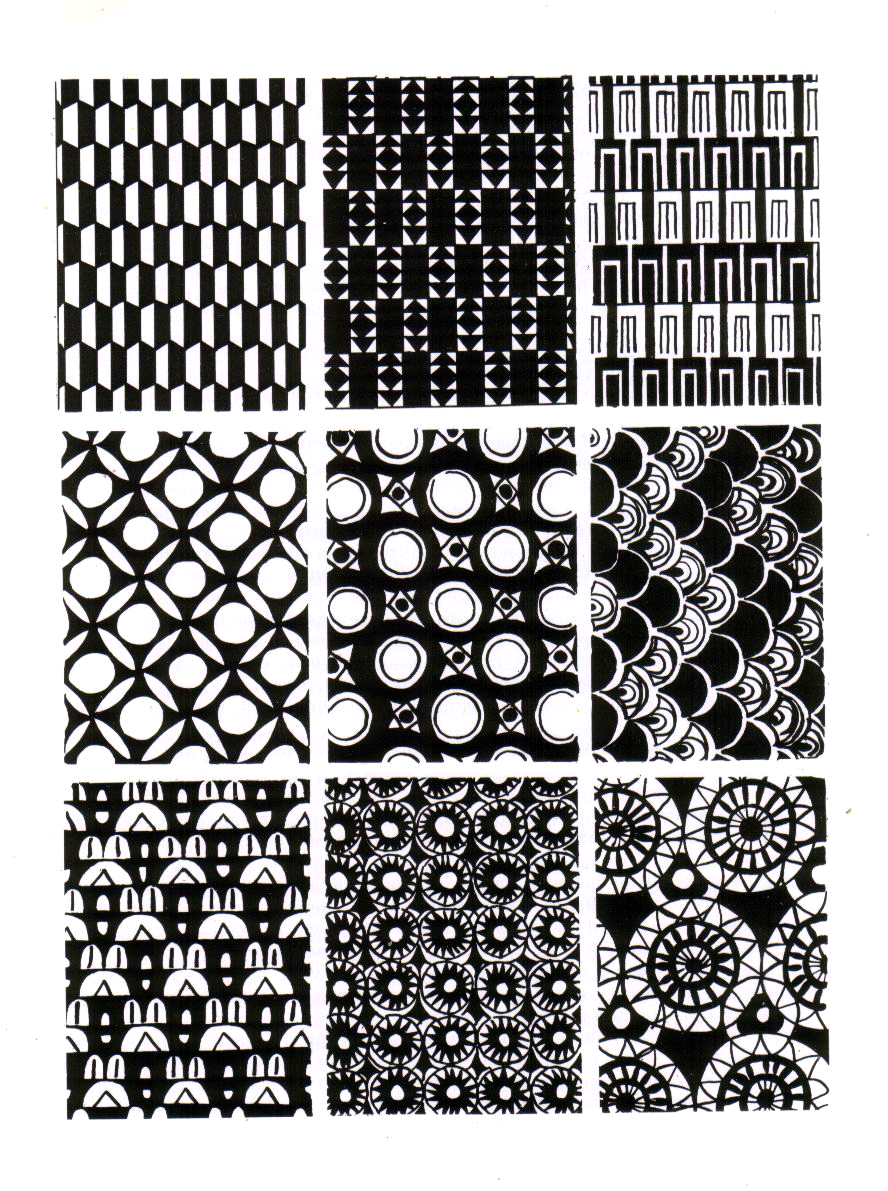

Рис. 5 композиции содержат только прямолинейные мотивы. Они оставляют впечатление четкости, ясности, а первые две — даже известной остроты благодаря противопоставлению горизонтальных и вертикальных линий наклонным.

Рис. 6 — композиции организованы только из криволинейных мотивов, характеризуются плавностью и мягкостью, вызывают ощущение покоя.

Рис. 7 — композиции состоят из мотивов, в которых сочетаются контрастирующие друг с другом прямолинейные и криволинейные элементы. Композиции выглядят более своеобразными и нарядными.

Мы уже упоминали о графической трактовке мотивов. Роль графических средств в формировании художественного образа орнаментальной композиции очевидна. И здесь в одинаковой степени правомочны три решения:

линеарное решение мотивов. В этом случае могут использоваться линии одинаковой или разной толщины. Тогда одни элементы, выраженные активны ми линиями, образуют свой узор, свою орнаментальную тему — главную, наиболее прочитываемую, а другие, более тонкие, будут развивать другую тему — второстепенную (налицо закон соподчинения графической трактовки мотивов) ;

пятновое решение мотивов. По сравнению с линеарным оно более активно и тяжеловесно акцентирует особое внимание на ритмическом чередовании мотивов;

линеарно-пятновое решение мотивов. Имеет по сравнению с первыми двумя наибольшие выразительные возможности, применяется широко и разно образно.

Нужно всегда четко решать вопрос приоритета линеарной или, наоборот, пятновой трактовки мотивов. Равнозначность, одинаковая заметность этих двух различных решений неизбежно приводит к запутанности, сложности восприятия композиции, делает ее вялой и маловыразительной.

Из рис. 8 видно, как в результате применения разных графических средств композиция усложняется или упрощается, становится ажурной или же приобретает большую лаконичность, четкость.

Ритмический строй композиции, который дает общую картину ритмических движений мотивов и их чередовании с интервалами, позволяет вместе с тем установить четкие пропорциональные отношения площадей фона и рисунка. пропорции одного мотива к другому и к интервалу. От этих отношений.

пропорций во многом зависят воспринимаемость рисунка, художественная выразительность композиции. И в данном случае можно говорить о трех решениях:

1) когда рисунок и фон занимают зрительно одинаковые площа ди. Равноценность площадей является причиной того, что иногда мы воспринимаем одну и ту же композицию как черный рисунок

на белом фоне, а иногда — напротив, как белый рисунок на черном фоне;

2) когда рисунок занимает явно преобладающую площадь по сравнению с фоном (или, что по существу то же самое, площадь рисунка значительно меньше площади фона). В данном случае налицо принцип контраста, явной сонодчиненности площадей. В частности, такую соподчиненность обеспечивают отношение 3:2 и ему подобные;

3) когда рисунок относительно фона занимает явно незначитель- ную площадь (10—12%); указанное соотношение площадей рисунка и фона легко обеспечивает легкость и четкую графичность компо- зиции.

Сделаем теперь некоторые обобщения в той части, которая касается целевой ориентации творческого процесса при разработке статических композиций:

выявление, установление ритмического строя композиции — вот та главная задача, которую должен решить художник. Нельзя ни в коей мере забывать, что структура и ритмический строй отнюдь не эквивалентны самому художественному произведению; их следует рассматривать как направление в поисках художественного решения, их необходимо брать как основу для вариативных решений композиции;

критерием успешного и грамотного построения композиции является ее целостность. Глаз должен в первую очередь воспринимать узор как органическое сплетение мотивов и интервалов. Если же

мы сначала видим отдельные формы (особенно если к тому же возникает желание их пересчитать), то, значит, композиция не удалась. Надо, следовательно, искать новые пропорции мотивов и интервалов, пропорции площадей фона и рисунка в целом. Иногда достаточно только уменьшить размеры мотивов или сблизить их — подобное уменьшение размеров мотивов или их сближение сразу приводит к нужному эффекту;

надо постоянно сохранять общую статическую систему в качестве доминирующей. Это (см. выше) отнюдь не исключает возможности включения в статическую систему отдельных динамических элементов (в качестве последних могут выступать прямоугольная форма раппорта, контраст мотивов по размерам, противопоставление прямолинейных и криволинейных форм и т. д.; введенные в статическую композицию динамические элементы заставляют ярче звучать главную идею и, кроме того, вносят остроту, неожиданность в композиционный замысел);

в поисках оригинального композиционного решения следует опираться на простые лаконичные формы и не идти по пути изобретательства усложненных мотивов, что обычно приводит к перегрузке композиции. Это, кстати, характерная и весьма распространенная ошибка всех начинающих художников.

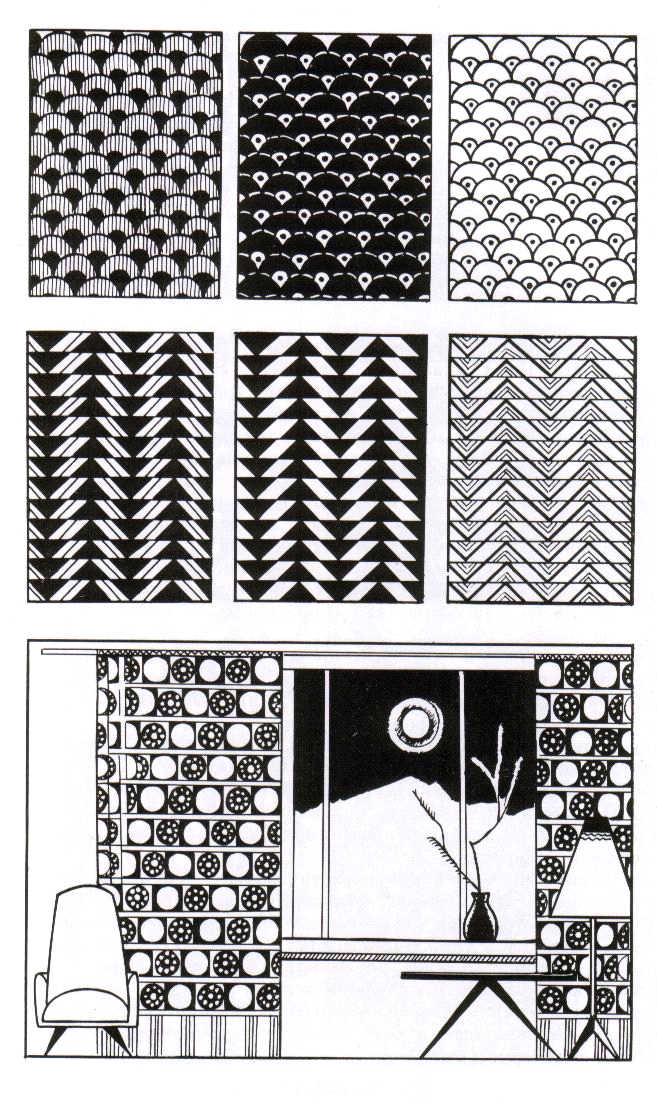

Особо следует отметить некоторые особенности построения статических раппортных композиций с крупноузорными рисунками. Дело в том. что увеличение размеров рисунка требует повышенного внимания к пропорциональным соотношениям всех элементов композиции, тем более если последние имеют простую геометрическую форму. Ведь, например, рисунок на декоративной занавесочной ткани, который обычно воспринимается на значительном расстоянии, требует в принципе большей простоты, строгости и лаконизма. Убедительность композиции достигается в этом случае в первую очередь посредством четко определенных пропорций рисунка и фона, размеров мотивов и интервалов между ними и т. п.

Приступая к разработке рисунка для декоративной занавесочной ткани, неизбежно сталкиваешься с двумя новыми проблемами. Во-первых, статическую композицию для ткани необходимо решить применительно к условному графическому решению интерьера. Во-вторых, орнаментальные мотивы нужно разработать на основе зарисовок растительных и природных форм с натуры с использованием некоторых принципов трансформации этих форм в орнаментальные мотивы. Другими словами, работа над композицией декоративной ткани начинается с выполнения предварительного эскиза интерьера, где дается в общих чертах и композиции рисунка. Главное на этом этапе — уяснение соотношений размеров декорируемой плоскости и мотивов, с одной стороны, и габарита интерьера, с другой. Графическая подача материала может быть условной (один черный или коричневый цвет). Да и трактовка рисунка и самой среды тоже разрешается условная, даже схематичная. Нужно только показать лишь некоторые главные особенности композиции (на фронтальной развертке стены) и прежде всего масштаб орнаментальных форм, соотнесенный к окружающей среде. Эскизы выполняются в масштабе (рис. 9).

В крупнораппортных композициях заметно возрастает значение структуры самих мотивов микроструктуры. В свою очередь увеличение раппорта чаще всего бывает связано с необходимостью усложнения структуры мотива, например посредством его внутренней орнаментации, расчленения на отдельные элементы, разработки его очертаний. Как бы то ни было, в крупнораппортных композициях на передний план выдвигаются эстетические функции самого мотива. Естественно, все это определяет новый подход к композиции, новое направление творческого поиска (поиска композиции самого мотива).

Чуть выше отмечалось, что при разработке композиции одиночного мотива лучше использовать сначала зарисовки растительных и природных форм с натуры. Именно они с их пластическим разнообразием, с интересными ритмическими членениями наилучшим образом способствуют развитию воображения, осознанию истинного разнообразия возможных композиционных решений.

Поскольку речь идет о статических рисунках, мотив должен обладать если не полной, то во всяком случае частичной зрительной симметрией. Это первое условие, из которого следует исходить при выборе самого мотива и определении точки зрения на него. Весьма целесообразным, к примеру, может оказаться здесь вид сверху или снизу для таких мотивов, как колючки (цветущий репейник), кактусы и т. п.; наоборот, разного рода ракурсные положения мотивов нельзя считать оправданными.

Процесс перевоплощения, трансформации избранной природной формы может осуществляться двояким образом.

В одних случаях делается с натуры зарисовка избранного мотива, при этом ставится задача выявить самые характерные выразительные особенности. Здесь необходимо отказаться от ряда деталей и подробностей второстепенного плана. Несмотря на стремление к обобщению в процессе работы, зарисовка тем не менее все равно будет содержать целый ряд несущественных подробностей. Поэтому в последующем такой рисунок подвергают дальнейшей трансформации, которая заключается в пластическом преобразовании формы, в более активном отказе от некоторых деталей. Используемые графические средства — жесткие (тушь, гуашь, перо, палочка). Графический язык (а в основе зарисовок лежит линеарное изображение форм) должен быть предельно лаконичным, чтобы минимальными средствами достигались максимальные выразительность и активность рисунка (под активностью подразумевается не только звучание применяемых графических средств, но и стремление заметить и ярко показать характерные особенности объекта, показать метафорически, в известной мере преувеличенными). Преобразованный орнаментальный мотив должен быть в достаточной степени стилизованным.

В других случаях может быть использован иной способ трансформации мотивов в орнаментальные формы, когда все преобразования осуществляются непосредственно в процессе зарисовки. Однако этот способ значительно более трудный, он требует (помимо всего прочего) умения абстрагироваться от природного объекта.

Необходимо обратить внимание еще на одну особенность в создании орнаментальных мотивов для статических крупноузорных композиций. В качестве природных мотивов можно использовать и формы асимметричные, но тогда объектом изучения и зарисовки должна стать половинная часть асимметричной формы или даже отдельный ее фрагмент; в последующем же, по аналогии с выполненным рисунком, восстанавливаются недостающие части объекта.

В любом случае на заключительном этапе следует обеспечить четкую зри тельную симметрию мотива, до минимума сократить арсенал графических средств (независимо от того, интерпретируется ли зарисовка в линеарном или пятновом решении).

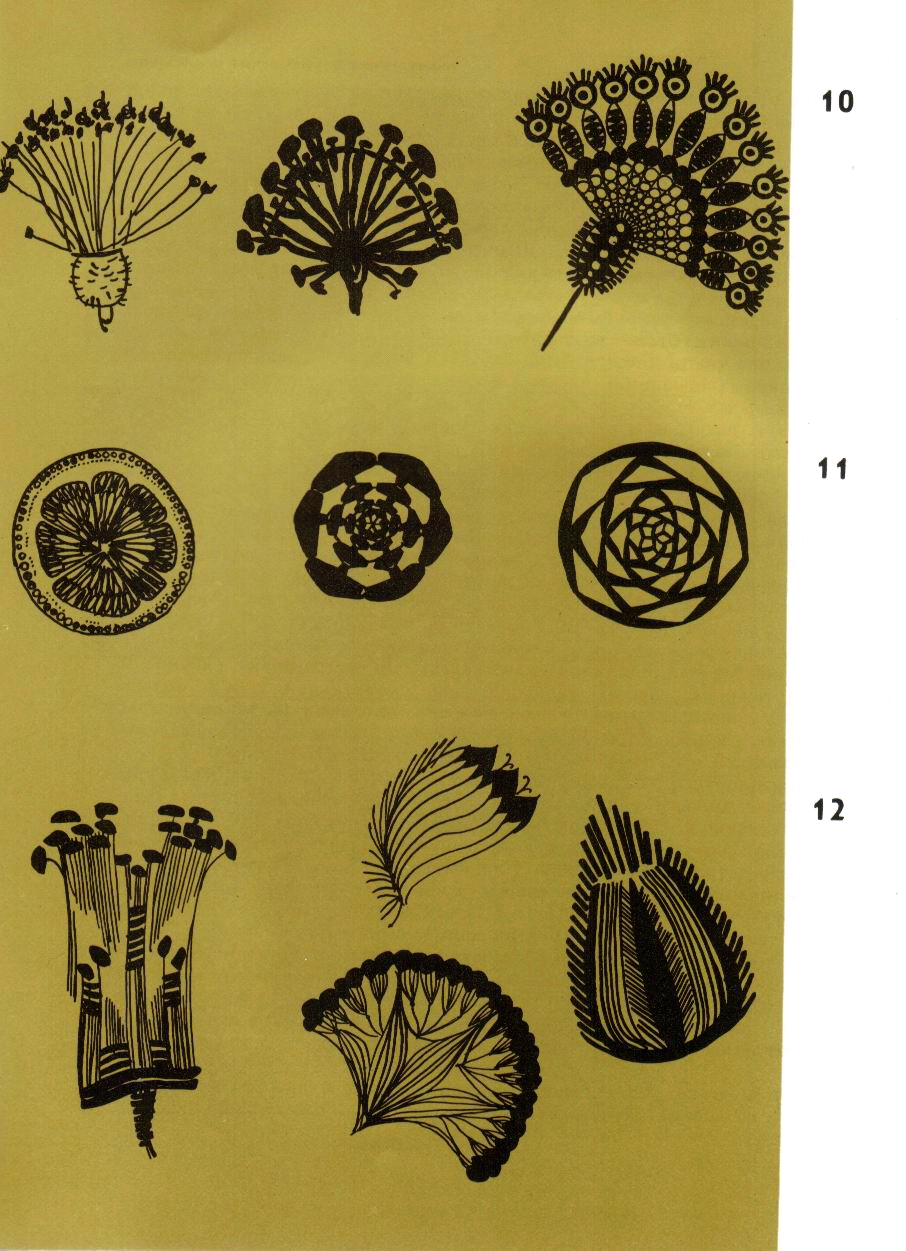

На рис. 10—12 приведены работы студентов, которые при зарисовке природных объектов решали сформулированную выше задачу. Эти зарисовки характеризуются разной степенью обобщения того или иного природного мотива.

Рис. 10 — зарисовка с натуры травы в период ее цветения в последующем претерпевает значительные изменения, которые диктуются стремлением преобразовать форму мотива в плоскостную и симметричную.

Рис. 11 —трансформация зарисовки поперечного среза апельсина. И здесь при графической трактовке отчетливо ощущается стремление обеспечить достаточно четкую зрительную симметрию.

Рис. 12 — зарисовки, выполненные линеарными и пятновыми графическими средствами. При всей условности графического языка здесь сохраняется близость к естественным формам.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

При выполнении статических раппортных композиций целесообразно использовать в основном черно-белое графическое решение. Черный цвет при желании можно заменить темно-коричневым.

Если целью первых упражнений является в конечном итоге тренировка глаза на определение пропорциональных отношений мотивов и интервалов, а также площадей рисунка и фона, превращения композиции в единый узор, то в заключение ставится задача развить творческое воображение, фантазию и оригинальность предложений, выдумку и изобретательность, чувство пластики.

Композиции целесообразно сначала выполнять размерами до 8x5 см. В последующем эти размеры могут быть несколько увеличены — до 15x10 см.

Упражнение 1.

Построить статическую раппортную композицию. Ритмический строй — простой сетчатый. Форма раппорта — квадрат размерами до 1 см. В раппорте только один мотив (круг, треугольник или ромб). Решение —линеарное и пятновое.

Предусмотреть следующие варианты:

площадь рисунка (мотивов) зрительно равна площади фона;

площадь рисунка зрительно явно больше или явно меньше площади фона, причем контраст площадей четко выражен.

При решении данного упражнения (впрочем, и последующих тоже) целесообразно использовать, особенно сначала, аппликативный способ, при котором геометрические мотивы вырезают из темной бумаги и затем путем их сближения или раздвигания находят наиболее убедительный, оптимальный вариант.

После этого положение мотивов фиксируется.

Упражнение 2.

Найти пропорциональное соотношение площадей в композиции, если: а) площадь рисунка равна площади фона; б) площадь рисунка больше площади фона; в) площадь рисунка меньше площади фона. В каждой раппорт-ной клетке следует размещать по два простейших геометрических мотива одинаковых формы и размеров так, чтобы второй — нижний — мотив был сдвинут относительно верхнего на половину интервала между двумя соседними по горизонтали мотивами (простой шахматный ритмический строй). Трактовка мотивов — пятновая и линеарная. Сравнить, как в зависимости от трактовки мотивов будет меняться расстояние между ними, обеспечивающее убедительность композиции.

Упражнение 3.

Построить статические раппортные композиции с использованием какого-либо одного мотива: квадрата, круга либо равностороннего треугольника. Мотив может иметь замкнутую или незамкнутую форму. Варианты следующие:

простой, сетчатый ритмический строй, в раппорте располагаются один или два мотива;

пучкообразный сетчатый ритмический строй с симметричной и асимметричной концентрацией нескольких мотивов в раппортной клетке (до восьми мелких одинаковых мотивов в раппорте);

простой и зигзагообразный полосообразный ритмический строй. При зигзагообразном ритмическом строе выбрать такую форму мотивов, которая обеспечивает соответствующую структуру;

простой, шахматный и сложный клетчатый ритмический строй. Чтобы обеспечить построение сложного асимметричного клетчатого ритмического строя, следует в одном раппорте размещать несколько разных мотивов. Раппортная сетка в данном случае четко обозначается прямыми или слегка вибрирующими линиями.

При построении того или иного ритмического строя взятая за первооснову форма мотива, в связи с необходимостью получить определенный ритмический строй, может претерпевать некоторые незначительные изменения: так, иногда квадрат превращается в прямоугольник, равносторонний треугольник — в равнобедренный и

т. д.

Упражнение 4.

Построить три статические композиции, предусмотрев в них определенный ритмический строй. Затем выразить мотивы в одной композиции через линии, в другой композиции — через пятно, а в третьей — через линии и пятновые акценты.

Целесообразно такие же построения выполнить с другими ритмическими строями; при этом особое внимание следует обратить на цельность восприятия орнаментального узора.

Во всех случаях необходимо использовать простые, лаконичной формы геометрические мотивы.

Упражнение 5.

Построить статические раппортные композиции: из прямолинейных геометрических мотивов (замкнутых и незамкнутых);

из криволинейных геометрических мотивов (замкнутых и незамкнутых) с использованием комбинации прямолинейных и криволинейных мотивов, обеспечив соподчинение этих мотивов друг другу. Графические средства — разные.

Упражнение 6.

Построить статические раппортные композиции со сложными мотивами с использованием в качестве элементов круга, овала, симметричного треугольника, квадрата, прямоугольника и т. д. В этом упражнении не обуславлива-ются ни ритмический строй, ни число элементов в мотиве, ни их размеры, ни, наконец, графическая трактовка. Предлагается свободная творческая интерпретация соответствующего мотива в композиции.

Упражнение 7. -

Собрать материал по зарисовкам с натуры растительных и природных мотивов (в том числе симметричной формы — поперечных срезов овощей, фруктов и асимметричной формы — тогда выполняется зарисовка правой или левой части мотива). Природную форму следует располагать в простейшем фасовом положении, без поворотов и ракурсов. Особое внимание при зарисовке с натуры нужно обратить на характер пластической формы силуэта, на особенности орнаментальной структуры формы и ритмических членений. Объемную пространственную форму мотивов решать плоскостно.

Используемые графические средства — тушь, перо, палочка и т. п. Размеры зарисовок 10 X 10 см. На листе нужно располагать по 3—4 зарисовки, следя • за тем, какую композицию они образуют.

Упражнение 8.

Разработать одиночные орнаментальные мотивы на основе выполненных с натуры рисунков. Для этого зарисовку мотива с натуры нужно подвергнуть дальнейшему обобщению и упрощению, в ней должны сохраниться лишь наиболее интересные и выразительные пластические и ритмические структурные характеристики мотива. Зарисовку следует также трансформировать с целью придания ей зрительной симметрии.

При разработке композиционного орнаментального мотива его форма может быть трактована более вытянутой или, наоборот, приплюснутой в соответствии с авторским замыслом Степень стилизации мотивов может быть различной.

Упражнение 9

Определить соотношение орнаментальных мотивов и композиции в целом

с размерами декорируемой плоскости стены. Для этого построить во фронтальной перспективе заданную стену, найти на ней пропорции портьерной ткани, обозначив на ткани ритмический порядок расположения мотивов, их число и пр. Ритмический строй может быть простым (из одного или нескольких мотивов), сетчатым, полосообразным и т. д.

Упражнения лучше выполнять в черно-белом решении, в масштабе 1:20.

Упражнение 10.

На основе найденных композиционных схем расположения мотивов на плоскости выполнить несколько раппортных статических рисунков, в которых уточнить пропорции мотивов и интервалов, форму мотивов, их внутреннюю орнаментальную разработку.

Вместо пятнового изображения мотива или отдельных его деталей можно использовать фактурные разработки.

При выполнении эскиза композиции важно установить масштаб рисунка по отношению к натуральному размеру.