Глава 3

Построение монокомпозиции

из мотивов сложной формы

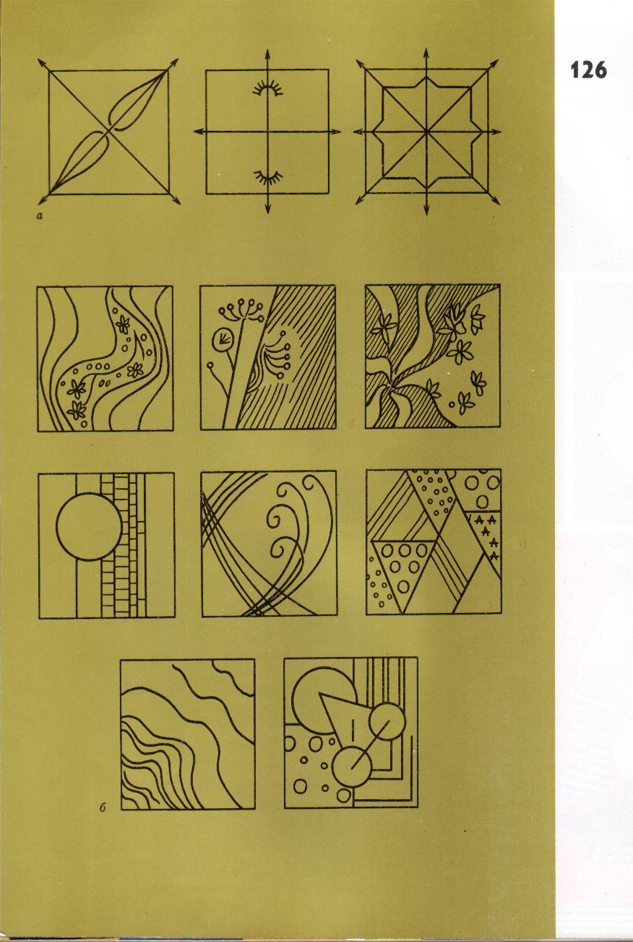

Штучные текстильные изделия разного назначения (эмблемы, детские панно, головные платки, гобелены) представляют собой композиции со значительно более сложной орнаментальной структурой. Воспринимаются они человеком постепенно, как бы по этапам.

Вначале глаз улавливает самые характерные черты монокомпозиции, те, которые зрительно заметнее других в силу цветового или светлотного контраста пятен, активной обрисовки каких-то линий, акцентировки отдельных форм и т. д.

Лишь затем воспринимаются второстепенные детали, менее заметные для глаза.

Следовательно, даже в самой сложной орнаментальной структуре всегда есть нечто главное, которое глаз схватывает просто и сразу; это главное по существу и определяет композиционную схему. Последняя, какой бы сложной ни была монокомпозиция, должна характеризоваться ясностью и конструктивностью.

Именно с продумывания и построения композиционной схемы следует начинать работу над любой монокомпозицией. Каждая линия, каждый ритмический элемент, их пластическая убедительность, их компоновка на плоскости принципиально важны и ответственны. Четко решенная композиционная схема, выполненная максимально ограниченными средствами,— залог успешного решения всей монокомпозиции.

Рассматривая же в целом творческий процесс создания монокомпозиции из мотивов сложной формы (включая тематические), следует прежде всего акцентировать внимание на изучении и анализе той предметной среды, для которой она, эта монокомпозиция, предназначается. И тогда всю работу над монокомпозицией можно представить в виде следующих этапов:

изучение функционального назначения изделия в предметной среде;

возникновение композиционного замысла и его обоснование в эскизе;

разработка композиционной схемы рисунка (при этом решаются такие вопросы, как членение плоскости на части, принципиальное размещение основных ритмических элементов, организация доминанты и т. п.);

сбор дополнительного материала по теме (зарисовки мотивов природы, народного орнамента, формы различных мотивов и т. п.; последующее заполнение композиционной схемы конкретными орнаментальными мотивами);

построение завершенного эскиза монокомнозиции на основе композиционной схемы и собранного конкретного материала;

выполнение эскиза композиции в текстильном материале.

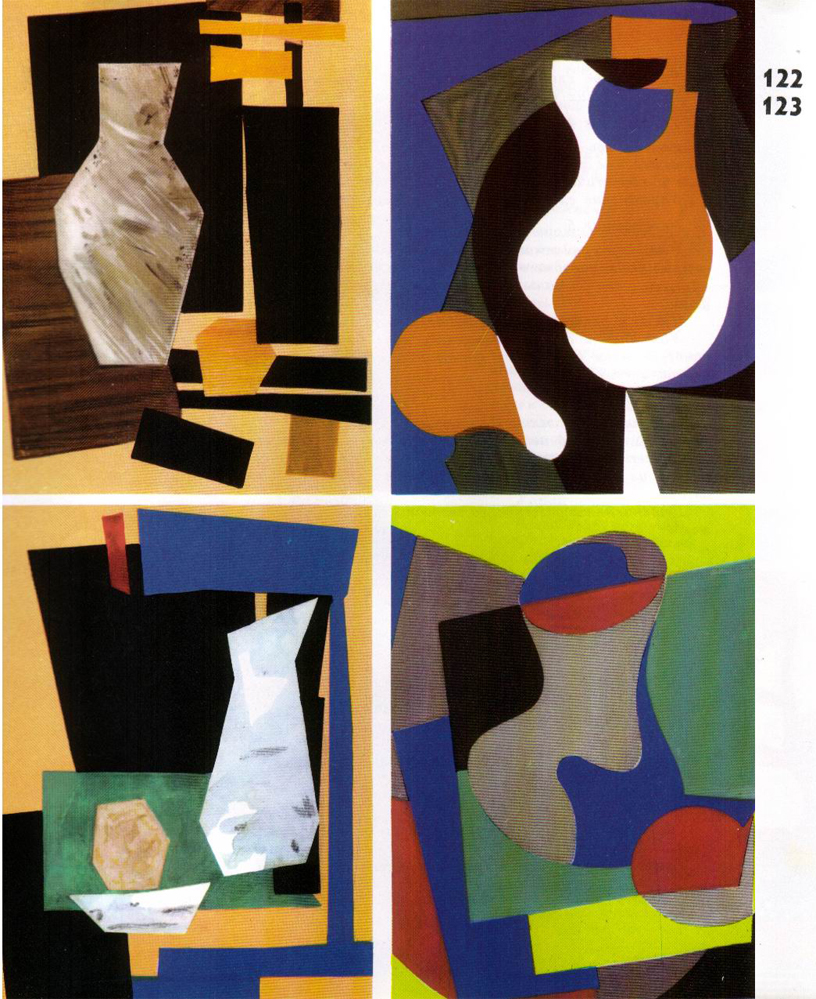

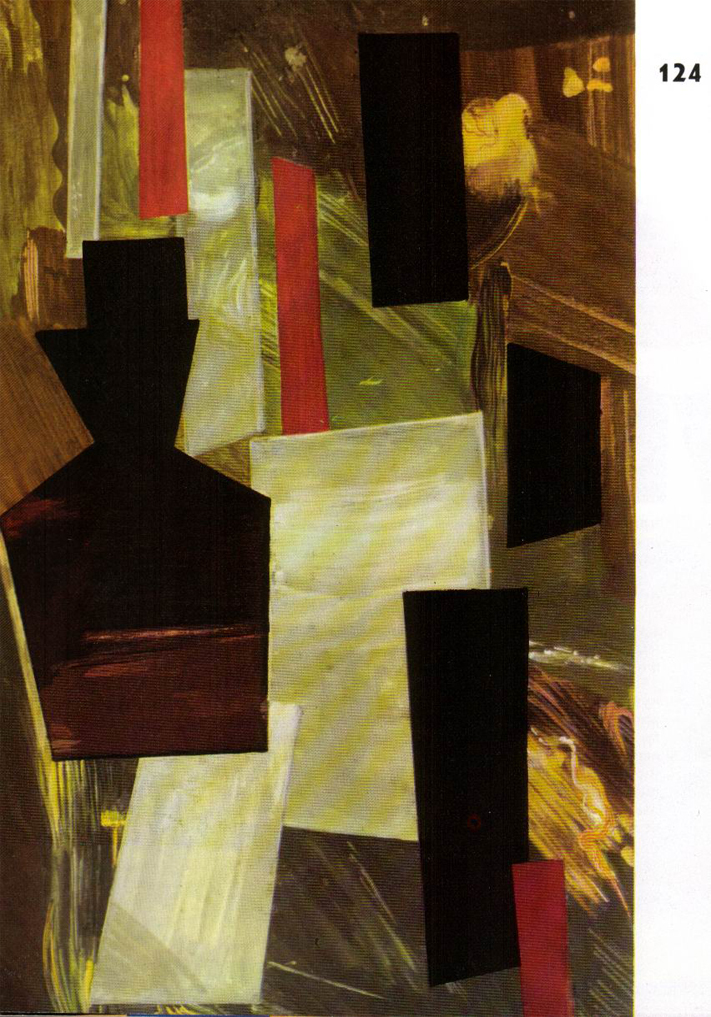

Рассмотрим несколько монокомпозиций штучных текстильных изделий различного назначения и содержания из мотивов сложной формы. На рис. 125 приведены сюжетные текстильные рисунки — аппликации для детской одежды. Такие аппликации должны в первую очередь согласовываться с рисунком ткани самой одежды и вместе с тем являться декоративным акцентом в костюме. На рисунке представлены монокомпозиции из мотивов сложной формы. Это сюжетные рисунки животных, рыб, кораблей, домов и т. п. Основные мотивы, занимающие в композиции центральное положение, решаются из гладких или орнаментированных (с несложным раппортным рисунком) тканей. Композицию могут дополнять декоративные протоки орнаментальных форм сюжетного или геометрического порядка: цветки, горохи, полосы и т. д. Текстильный рисунок для детской одежды должен решаться весьма обобщенно, с активной стилизацией; чаще всего отчетливо прослеживается тенденция к аппликативному плоскостному решению.

В предлагаемых на рис. 125 композициях нашел отражение рассмотренный ранее способ преобразования мотивов животного мира в орнаментальные изображения текстильного рисунка. Очень существенным моментом здесь является образная сторона: животные должны быть забавными, добрыми и симпатичными, а сюжетный рисунок должен быть понятен ребенку. Именно поэтому обобщение и стилизация формы мотива наиболее целесообразны.

Следует подчеркнуть и другое существенное обстоятельство, которое должно строго соблюдаться в любой монокомпозиции, в частности — в аппликациях, рассмотренных выше: имеется в виду зрительное равновесие всех мотивов (основных и второстепенных) в композиции, устанавливаемое по отношению к вертикальной или горизонтальной оси симметрии.

Монокомпозиции сложной формы используются и в головных платках.

Платок — традиционный вид головного убора; пройдя через многие столетия, он всегда был и сегодня остается современным. Как предмет декоративно-прикладного искусства, платок в полной мере отражает одну из его особенностей — единство художественной стороны и утилитарной. Важно подчеркнуть и другое обстоятельство: головной платок становится предметом декоративно-прикладного искусства только в костюме. Обладая свойствами плоскости в распластанном виде, он именно в костюме приобретает свойство объемной формы. Являясь частью ансамбля, платок конструктивно завершает его; он может или служить декоративным акцентом в костюме, или, наоборот, подчиняться последнему.

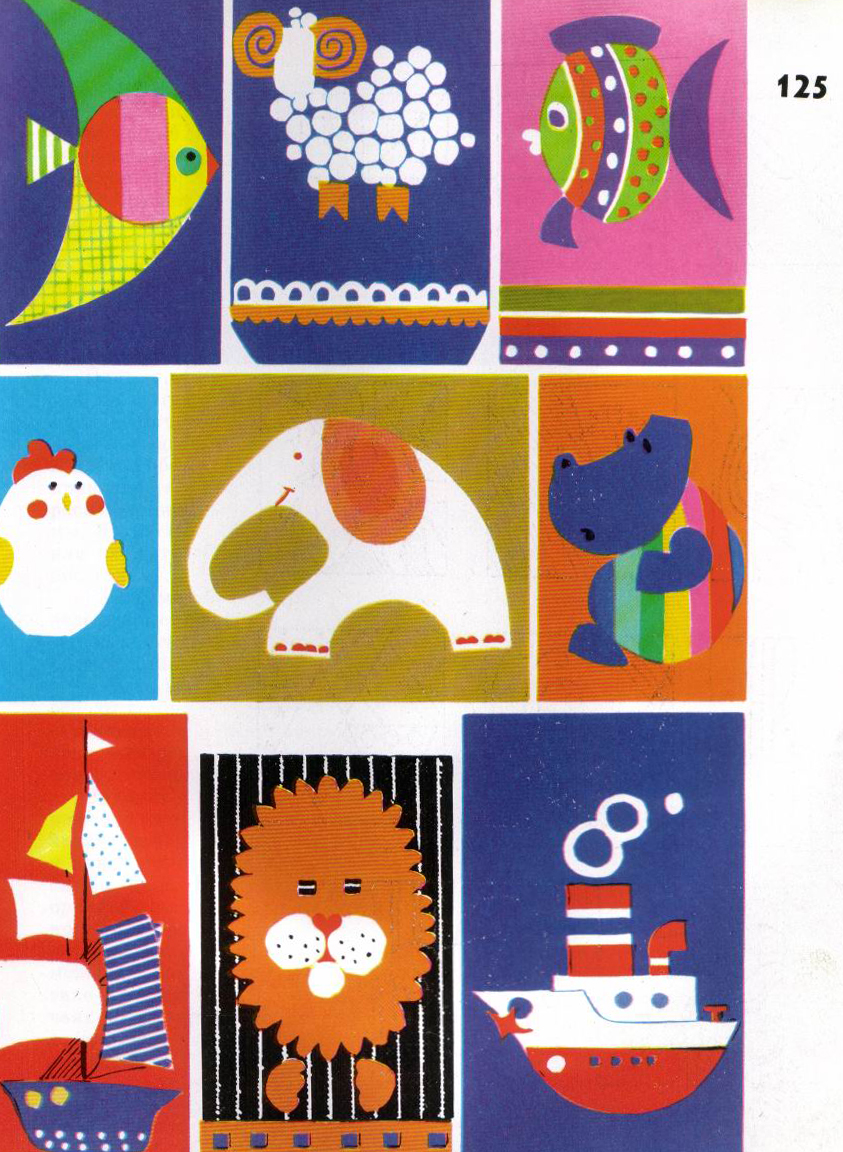

Главными характерными особенностями головных платков являются определенные, стабильные композиционные схемы распределения в них орнаментального узора. Классический принцип построения композиции головного платка, основанный на строгой симметрии и статике, сохранялся вплоть до 60-х годов нашего столетия. Эволюция орнаментальных форм не затрагивала основы композиционного построения платков. Так, на рис. 126, а представлены стабильные композиционные схемы классических платков с использованием двух, четырех и более осей симметрии. Орнаментальная разработка таких платков осуществляется по углам или в центре.

Начиная с 60-х годов на смену статике и строгой симметрии в построении платка приходят элементы динамики, контраста и асимметрии. Орнамент начинает свободно заполнять всю плоскость платка. Он становится напряженным и динамичным. Композиционный центр располагается асимметрично, меняется и сама схема построения платка. Например, в одном случае одинаковый орнамент может быть размещен в двух четвертях, примыкающих одна к другой по вертикали или горизонтали. В другом случае такая связь обнаруживается в четвертях, расположенных одна против другой по диагонали. Наконец, возможен вариант, когда один из углов платка выделяется контрастно по орнаментике по сравнению с другими углами (четвертями) платка. Во всех этих случаях композиционные схемы построения платков предусматривают сложные сочетания в одном изделии принципов симметрии и асимметрии, статики и динамики.

Не исключается и вариант, когда каждый угол платка решается по-разному и тем самым приобретает самостоятельное композиционное значение. Композиционная связь между такими углами обеспечивается по закону соподчинения.

Следует заметить, что в современных платках, наряду с общей динамичностью, может сохраняться и принцип симметрии и асимметрии.

На рис. 126, б представлено несколько .композиционных схем современных головных платков, для которых прежде всего характерны асимметрия в расположении узора, условная трактовка каймы, общая динамичность, замкнутость композиции.

В порядке подтверждения только что сказанного рассмотрим две монокомпозиции головных платков.

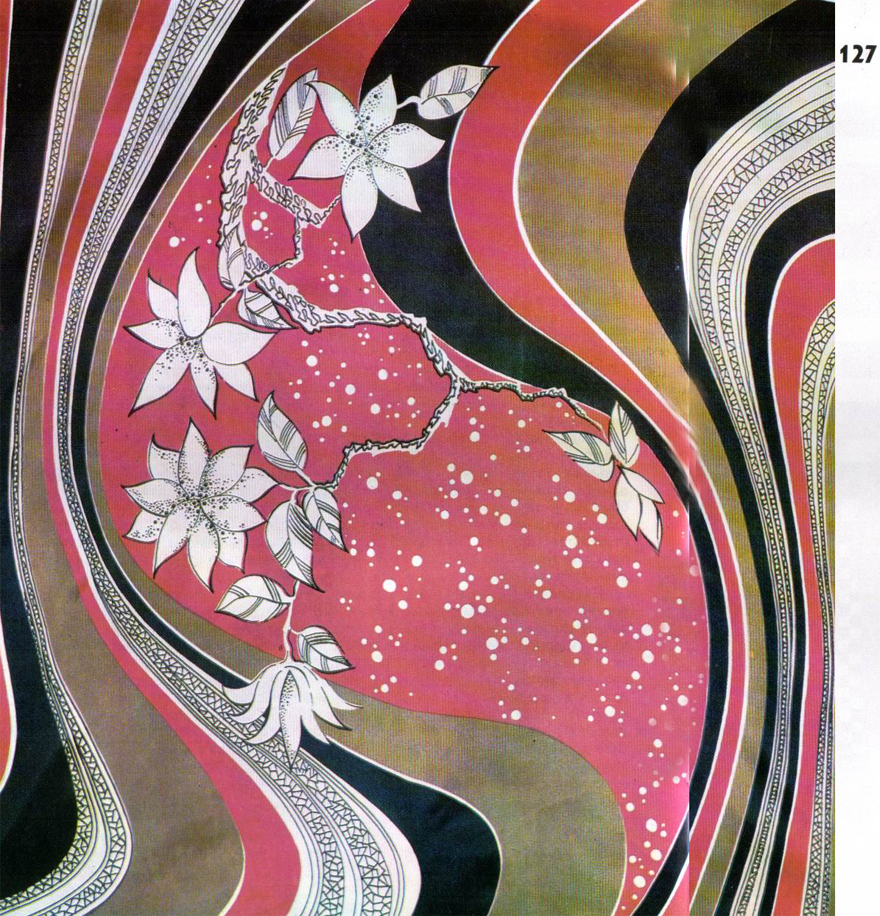

В первом случае (рис. 127) композиция платка остро динамична, напряженна и асимметрична благодаря использованию криволинейных полос, под углом рассекающих поле платка. Кроме того, напряженность композиции усиливает цветовой контраст темно-синих полос, сочетающихся с подобными им светлыми полосами и орнаментальными протоками. Композицию дополняет стилизованная ветка дерева, пересекающая рисунок полос; она выполняет функцию композиционного центра, утверждая вместе с лаконичной каймой замкнутость композиции. Несмотря на сложный динамичный изгиб полос, сочетающийся с относительной статичностью ветки дерева, композиция четко уравновешена. При этом каждый из четырех углов и центр платка выполняют свои декоративные функции, которые в полной мере проявляются лишь тогда, когда видишь платок в ансамбле, на голове человека.

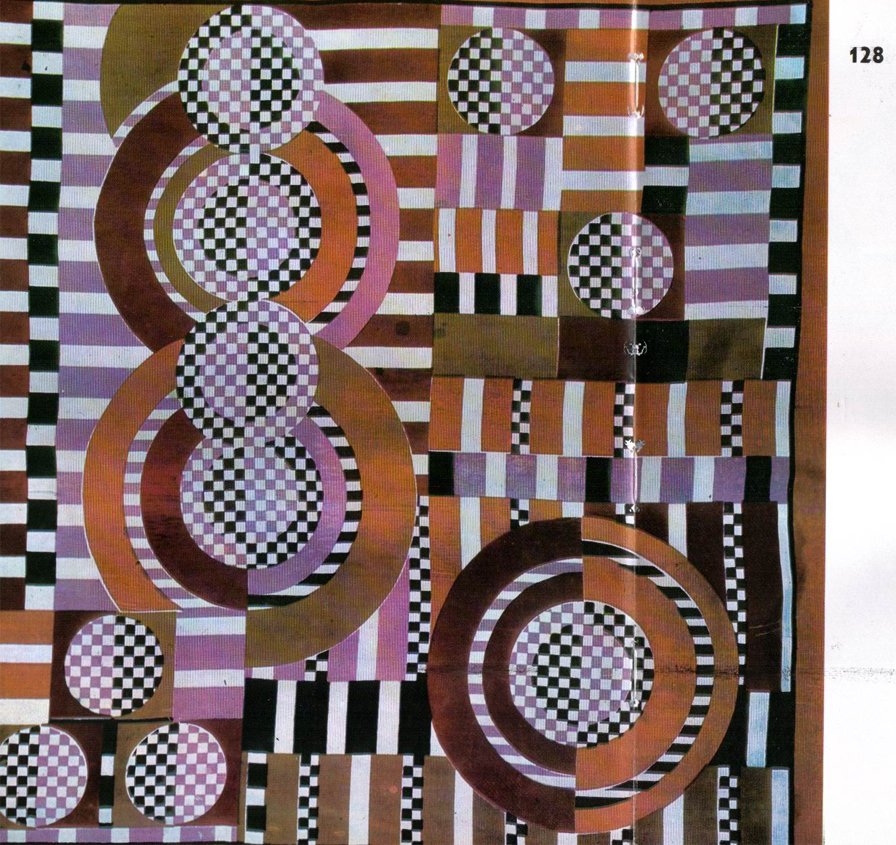

На рис. 128 изображен платок из геометрических мотивов, прямолинейных и круговых (круговые мотивы — концентрические окружности разного цвета — сочетаются со строго прямолинейными горизонтальными и вертикальными членениями плоскости). Композиция асимметрична, каждый угол имеет свой рисунок, но в целом эти рисунки взаимно уравновешивают один другой, обеспечивая вместе с тем богатство оттенков композиции.

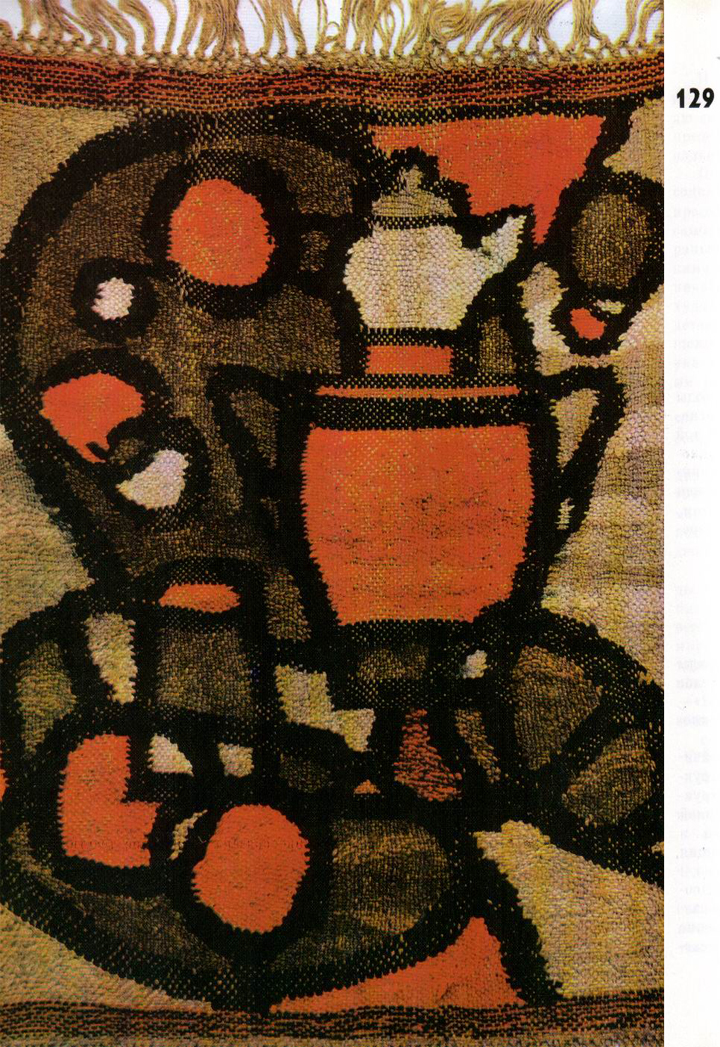

На рис. 129 приведена монокомпозиция гобелена. Весь натюрморт с самоваром, фрукты и другие предметы решены обобщенно, плоскостно, без выявления объемного характера формы; орнаментальные мотивы разбросаны свободно, без соблюдения законов перспективы, благодаря чему достигается большая орнаментальность. Активное оконтуривание всех предметов толстой линией коричневого цвета собирает их в единое целое. Такое решение подчеркивает и замкнутое состояние композиции.

Для рассмотренных выше нескольких сложных композиций с использованием сложных сюжетных или геометрических орнаментальных мотивов характерны нестабильные композиционные схемы, сочетание противоположных принципов статики и динамики при обязательной главенствующей роли одного из этих принципов (действие закона соподчинения). Подчеркивалось также, что переработка природных мотивов в орнаменте рисунка обычно связана и с графической условностью, с определенной стилизацией природных мотивов, и, естественно, с ограничением применяемых выразительных средств. Это положение в одинаковой степени справедливо при трансформации как раппортного рисунка, так и монокомпозиции штучного изделия. В любом случае условная трактовка форм растительных, животных и других мотивов в текстильном рисунке связана с природой текстиля, со спецификой отображения действительности, с возможностями выполнения рисунков в различной технике производства. Одновременно существуют те требования, те условия, которые обязательны для всех случаев разработ- ки и построения монокомпозиции, независимо от того, используются ли в ней простейшие геометрические мотивы (даже если она имеет вид схемы) или же речь идет о сложной композиции, например головного или сувенирного платка, декоративного панно, гобелена и т. п. Такими требованиями, условиями являются следующие:

установление оптимального варианта, обеспечивающего равновесие фигуры и фона. Под фигурой в данном случае следует иметь в виду площадь, занятую рисунком мотивов (например, на рис. 129 это площадь всех предметов, оконтуренных темной линией); фоном называются все участки, оставшиеся свободными;

замкнутое состояние композиции, которое обеспечивается контурными очертаниями мотивов, их ритмическим движением и, наконец, доминантой, ориентированной на центральную часть плоскости и тем самым как бы удерживающей мотивы в центральной части плоскости;

строгая уравновешенность по цвету и светлотным отношениям всех мотивов верхней и нижней, а также в правой и левой частях плоскости.

Хотя контролировать соблюдение перечисленных требований легче, естественно, в простейших элементарных композициях, они (требования) являются столь же обязательными и для самых сложных вариантов монокомпозиции.

Раздел шестой

АНСАМБЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ

СРЕДЫ И ТЕКСТИЛЬНЫЙ РИСУНОК

Создание целостной системы ансамбля предметной среды в 70-е годы стало ведущим направлением творческой деятельности художников декоративно-прикладного искусства. Композиции костюма или интерьера является той первоосновой, которая определяет и регламентирует правильное и обоснованное решение орнаментальной композиции. Другими словами, художник-орнаменталист, думая об образе своей будущей композиции, всегда должен исходить из образа ансамбля, для которого ткань предназначена. При этом, изучая и анализируя ансамбль костюма или интерьера, важно учитывать современные стилевые особенности развития искусства.