Глава 1

Общие принципы

построения монокомпозиции

В предыдущих разделах преимущественно рассматривались особенности построения композиций или орнаментальных мотивов для тканей с раппортными рисунками. В отличие от последних, в ассортименте текстильных изделий имеются и такие, которые оформляются рисунками, не имеющими раппортного повторения. К ним относятся все штучные изделия: ковры, гобелены, разнообразные панно, головные и сувенирные платки, скатерти, салфетки, эмблемы и т. п., а также ткани с купонными рисунками.

Применительно к этой группе текстильных изделий следует говорить уже не о paппортной композиции, а о монокомпозиции.

Принципы построения .монокомпозиции имеют свои четко выраженные особенности, свои закономерности, обусловленные прежде всего штучностью изделия.

Укажем на две главные особенности:

монокомпозиция всегда строится на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами; поэтому требуется жесткая компоновка всех элементов монокомпозиции;

расположение всех элементов и мотивов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура. При этом указанная замкнутость может быть или четко выражена, или только подразумеваться, зрительно угадываться. В современных композиционных решениях можно найти достаточно примеров одной лишь тенденции к замкнутости, когда в целом замкнутая структура композиции на отдельных участках как бы разрывается; кроме того, отдельные элементы при этом свободно выходят за пределы орнаментируемой плоскости.

Вообще простейшее традиционное композиционное решение представляет собой рисунок, ограниченный по краям изделия орнаментальной каймой. Этот принцип решения получил широкое распространение в русских шалях, павловских платках, в скатертях и ковровых изделиях; он широко использовался вплоть до начала XX века. С середины нашего столетия все более популярным становится иной вариант композиционного решения штучных изделий, основанный на использовании асимметричной композиции, на полном или частич- ном отказе от традиционной каймы. Этот принцип нашел отражение в европейских коврах, в прибалтийских гобеленах, в современных головных платках и т. п.

Функции мотивов в сложных многоэлементных композициях, в силу большей или меньшей замкнутости последних, обычно легко можно подразделить на главные (активные) и второстепенные (пассивные). Расположение и ритмическая организация активных элементов и определяют пластический смысл орнаментальной монокомпозиции.

Чрезмерная близость орнаментальных мотивов, особенно активных, к границам плоскости не способствует созданию замкнутой структуры монокомпозиции. Необходимо поэтому определить те минимальные расстояния, те площади фона но краям плоскости, которые должны остаться свободными от орнаментальных мотивов (во всяком случае от активных орнаментальных мотивов).

Важную роль в создании замкнутой структуры играет общий характер силуэта орнаментальных мотивов. Чтобы такой силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых, лаконичных геометрических фигур (например, круга, овала, квадрата, равнобедренного треугольника и т. п.) или во всяком случае форму, близкую к ним.

Монокомпозиция может предполагать не только самые простые решения (типа эмблемы, вымпела и т. д.); чаще она состоит из значительного числа орнаментальных мотивов, которые, естественно, следует сгруппировать и расположить определенным образом, так, чтобы акцентировать внимание на центральной части плоскости посредством некоторых, например круговых, движений, декоративных элементов и пр. Здесь известное значение имеют законы восприятия плоскости человеческим глазом, согласно которым плоскость делится на активную и пассивную части. Активной является центральная часть плоскости, которая располагается на некотором отдалении от ее границ. Глаз воспринимает прежде всего именно эту часть, именно те изображения, которые на ней расположены. Поэтому композиционный центр более целесообразно размещать в центральной части, во всяком случае в относительной от нее близости, а не сдвигать его на самый край плоскости.

В целом выразительными средствами и условиями решений монокомпозиции следует считать:

компоновку орнаментальной структуры в заданной плоскости;

членение плоскости на части (когда членение на две или несколько частей распространяется на всю плоскость, возникает открытое, если можно так выразиться, состояние, которое должно каким-то образом компенсироваться благодаря расположению в замкнутой структуре других элементов;

ритмическая организация элементов на плоскости, в первую очередь активных;

создание композиционного центра — доминанты.

Необходимо отметить важность обеспечения в общей структуре монокомпозиции устойчивого зрительного равновесия всех ее элементов.

В се

элементы художественного произведения

(монокомпозиции) должны быть

распределены таким образом, чтобы в

результате создавался эффект равновесия.

То большое значение, которое имеет

зрительное равновесие любых форм

и мотивов в монокомпозиции, заставляет

рассмотреть его несколько подробнее.

С точки зрения физики, равновесие — это

состояние тела, когда действующие

на него силы компенсируют одна другую.

Данное определение применимо и к

визуальному равновесию. Можно называть

равновесием такое расположение

элементов композиции, при котором каждый

из них находится в устойчивом положении.

Форма элементов, направление их движения,

их организация,

месторасположение и цвет должны взаимно

обусловливать друг друга,

визуально уравновешивать.

се

элементы художественного произведения

(монокомпозиции) должны быть

распределены таким образом, чтобы в

результате создавался эффект равновесия.

То большое значение, которое имеет

зрительное равновесие любых форм

и мотивов в монокомпозиции, заставляет

рассмотреть его несколько подробнее.

С точки зрения физики, равновесие — это

состояние тела, когда действующие

на него силы компенсируют одна другую.

Данное определение применимо и к

визуальному равновесию. Можно называть

равновесием такое расположение

элементов композиции, при котором каждый

из них находится в устойчивом положении.

Форма элементов, направление их движения,

их организация,

месторасположение и цвет должны взаимно

обусловливать друг друга,

визуально уравновешивать.

Рассмотрим простейшие виды равновесия:

статическое равновесие — возникает при условии симметричной ориентации фигур на плоскости (относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии) и симметричной форме фигур;

динамическое равновесие — возникает при условии ассимметричного расположения фигур на плоскости, т. е. при их сдвиге в правую или левую и одновременно верхнюю или нижнюю части плоскости. В простейшем варианте фигуры могут иметь симметричную, а в более сложном асимметричную (и благодаря этому динамичную) форму.

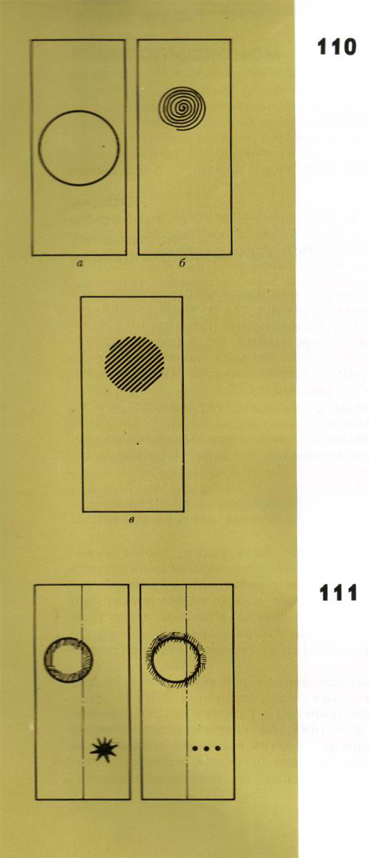

Возьмем наиболее статичную форму — круг и расположим его по центру плоскости. Казалось бы. наиболее устойчивое равновесие имеет место, если центр круга и геометрический центр плоскости будут точно совмещаться (рис. 110, а). Однако, как видно из рисунка, этого не произошло: зрительно круг воспринимается слегка сдвинутым вниз.

Данное явление оптической иллюзии связано с объективными законами психофизиологического восприятия вертикальных характеристик формы.

Поскольку глаз как бы переоценивает верхнюю часть и недооценивает нижнюю часть плоскости, любую фигуру, чтобы она казалась расположенной в центре плоскости, следует немного, но сместить вверх.

Эффект кажущегося смещения круга вниз усиливается, если нижнюю половину круга сделать темной или придать ему направленное вниз движение.

Попутно заметим, что об истинном положении фигуры на плоскости наш глаз судит не столько по ее силуэту, сколько по зрительному центру тяжести.

Различают три композиционных варианта статического равновесия фигур на плоскости: фигуры ориентированы па центр плоскости; фигуры сдвинуты в верхнюю часть плоскости; фигуры расположены в нижней части плоскости. В любом случае, однако, равновесие фигуры на плоскости зависит от соотношения размеров самой фигуры, и плоскости, на которой она размещается (точнее — площади фона). Немалое значение в организации равновесия фигуры принадлежит цвету и фактуре. (Вспомним — см. с. 109—110 — условное разделение цветов на легкие и тяжелые. Яркие цвета, например, тяжелее темных, теплые тяжелее холодных, цвета сильнонасыщенные и фактурные тяжелее малонасыщенных и гладких.) Интересно и другое: «вес» фигуры зрительно возрастает при ее активной изоляции от фона. .Луна на чистом небе воспринимается, в частности, более тяжелой, чем на облачном. Следовательно, чем больше контраст между фигурой и фоном, тем меньшего размера следует взять фигуру, чтобы добиться ее устойчивого равновесия на плоскости (рис. НО, б и в).

Все только что сказанное распространяется и на более сложные композиционные решения.

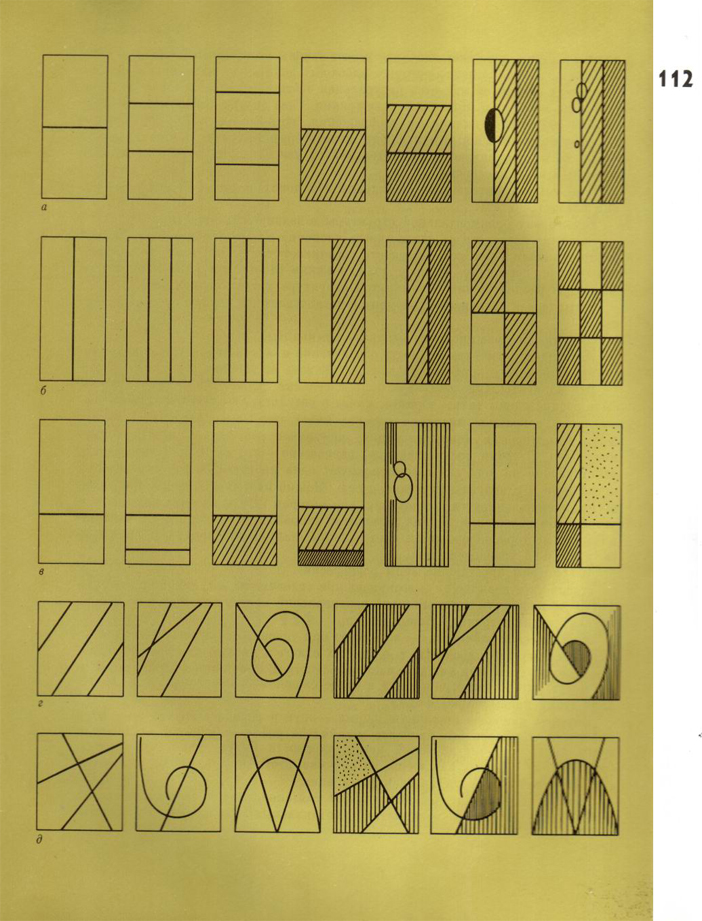

Динамическое равновесие может быть охарактеризовано как взаимодействие разнонаправленных сил. Так, крупную фигуру в левой части плоскости в состоянии уравновесить один или несколько контрастно очерченных элементов в правой (рис. 111). Одно направление движения компенсируется противоположным. Крупные размеры одних элементов с успехом могут быть уравновешены ярким цветом других, более мелких и т. д.

Таким образом, одной из главных задач при работе над композицией является обеспечение устойчивого зрительного равновесия всех компонентов системы в направлениях вверх и вниз, вправо и влево. Решение этой задачи упрощается при использовании простых по форме элементов и мотивов.

Что касается членения плоскости на части, оно как выразительное средство решения монокомпозиции чаще используется в совокупности с другими выразительными средствами. Членение плоскости на части предполагает установление различных отношений между последними. В одном случае эти отношения основываются на одинаковости частей (статика), рис. 112, а и б. В другом случае в основу кладется неравенство, противопоставление частей (динамика), рис. 112, в-д [39).

Осуществляется членение плоскости на части (прямолинейное или криволинейное) линиями или цветом. Различают также членение в одном или нескольких направлениях.

Схемы, приведенные на рис. 112, могут использоваться в различных композиционных решениях.

К огда

плоскость членится прямыми линиями

— параллельными, наклонными

или пересекающимися под разными углами,

вопрос зрительного равновесия этих

линий или площадей, ими ограниченных,

решается сравнительно элементарно.

Иначе обстоит дело при членении

плоскости параболическими и спиралеобразными

линиями, ведь эти линии

не просто членят плоскость на две,

три и т. д. части, они сами по себе несут

определенную напряженность, ясно

выраженную направленность движения.

Отсюда возрастающее значение установления

пропорциональных отношений

частей расчлененной плоскости, формы

линий. Здесь важную роль играет

то, насколько удачно соединяются

предлагаемые

кривые линии с прямолинейными

границами плоскости и одна

с другой.

огда

плоскость членится прямыми линиями

— параллельными, наклонными

или пересекающимися под разными углами,

вопрос зрительного равновесия этих

линий или площадей, ими ограниченных,

решается сравнительно элементарно.

Иначе обстоит дело при членении

плоскости параболическими и спиралеобразными

линиями, ведь эти линии

не просто членят плоскость на две,

три и т. д. части, они сами по себе несут

определенную напряженность, ясно

выраженную направленность движения.

Отсюда возрастающее значение установления

пропорциональных отношений

частей расчлененной плоскости, формы

линий. Здесь важную роль играет

то, насколько удачно соединяются

предлагаемые

кривые линии с прямолинейными

границами плоскости и одна

с другой.

К тому же следует заметить, что компоновка даже одной кривой, например спиралеобразной, в квадратной или прямоугольной плоскости отнюдь

не так проста. А сочетание в одной плоскости нескольких криволинейных членений или — другой вариант — криволинейных членений с наклонными прямолинейными требует еще большего внимания.

Как бы то ни было, пред художником во всех случаях стоит задача сгармонировать в одной плоскости противоречивые движения — прямолинейные и криволинейные, установить равновесие между противодействующими разнонаправленными динамическими силами (наиболее сложный вид равновесия).

Ярким выразительным средством монокомпозиции является та или иная ритмическая организация мотивов, которая определяет такие параметры последних, как форма, размеры, повороты, расстояние между ними. И опять же, в одном случае отношение между мотивами по всем параметрам основано на равенстве, одинаковости, симметрии — тогда сами композиции статичны; в другом случае, который представляет значительно больший интерес, хотя бы по одному из параметров отношение между мотивами основано на контрасте — тогда композиции динамичны.

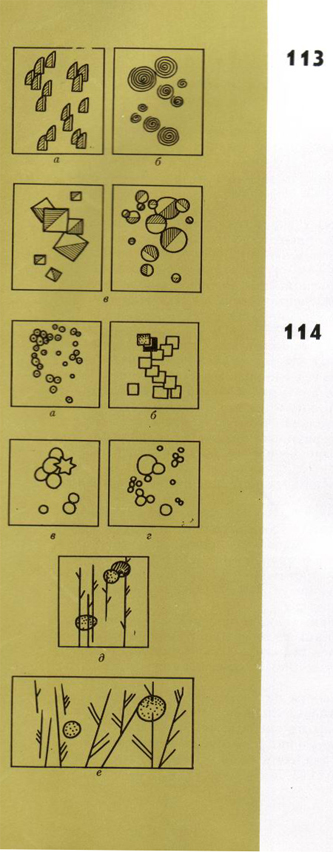

Рассмотрим три наиболее типичные схемы, по которым организуется взаимодействие мотивов в динамичной композиции:

рис. 113. а — все элементы имеют одинаковую форму, одни и те же размеры, находятся в одинаковых поворотах. Определенный диссонанс и остроту вносят только разные расстояния между мотивами. Важно создать впечатление сгущения элементов на одних участках плоскости и разреженности их на других, что и обеспечит в конечном счете динамическую напряженность композиции;

рис. 113, б— мотивы имеют разные размеры, располагаются на разных расстояниях один от другого. Благодаря контрасту по этим двум параметрам и достигается 'динамичность композиции;

рис. 113, в — динамическое состояние обусловлено контрастными отношениями размеров, поворотов мотивов и расстояний между ними.

Особое значение при построении монокомпозиции приобретает организация композиционного центра, или доминанты.

В орнаментальном рисунке доминанта может быть выражена одним или несколькими орнаментальными мотивами, одной точкой или значительным по площади элементом; функции доминанты иногда выполняет даже свободное пространство плоскости — так называемая композиционная пауза.

Понятно, что но тем или иным внешним признакам и характеристикам доминанта должна зрительно доминировать в окружающей ее среде.

Несколько способов реализации доминанты в композиции поясним примерами:

рис. 114, а — доминанта выделяется посредством группирования и концентрации нескольких элементов на одном из участков плоскости но сравнению с достаточно спокойным и равномерным их распределением на других участках;

рис. 114, б — доминанта выделяется только цветом, все элементы структуры имеют одинаковые размеры и форму;

рис. 114, в — доминанта реализуется посредством использования контрастной формы;

рис. 114, г — доминанта создается увеличением размеров одного из элементов структуры;

рис. 114, д, е — здесь мы имеем по два композиционных центра, причем один из них как бы подчиняется другому.

Но композиционного центра как такового в композиции вообще может не быть. Тогда функцию доминанты выполняет та самая композиционная пауза, о которой упоминалось выше.

При организации доминанты следует учитывать законы визуального восприятия плоскости; соответственно этим законам доминанта должна, как правило, располагаться в активной центральной части плоскости.

В композициях с сюжетным содержанием композиционный центр, помимо декоративного звучания, приобретает определенное смысловое значение, что дополнительно его усиливает.

Завершая данный параграф, отметим: благодаря предпочтительному использованию в монокомпозициях асимметричного членения плоскости на части, пластически напряженных линий и форм, из-за динамической организации ритмических элементов в общей структуре (контраст форм, размеров, направлений, цвета и фактуры) для них — монокомпозиций — более характерным является динамическое состояние.

Важно подчеркнуть, что в большинстве случаев в монокомпозиции организация определенного композиционного центра тесно связана с ритмической организацией мотивов.

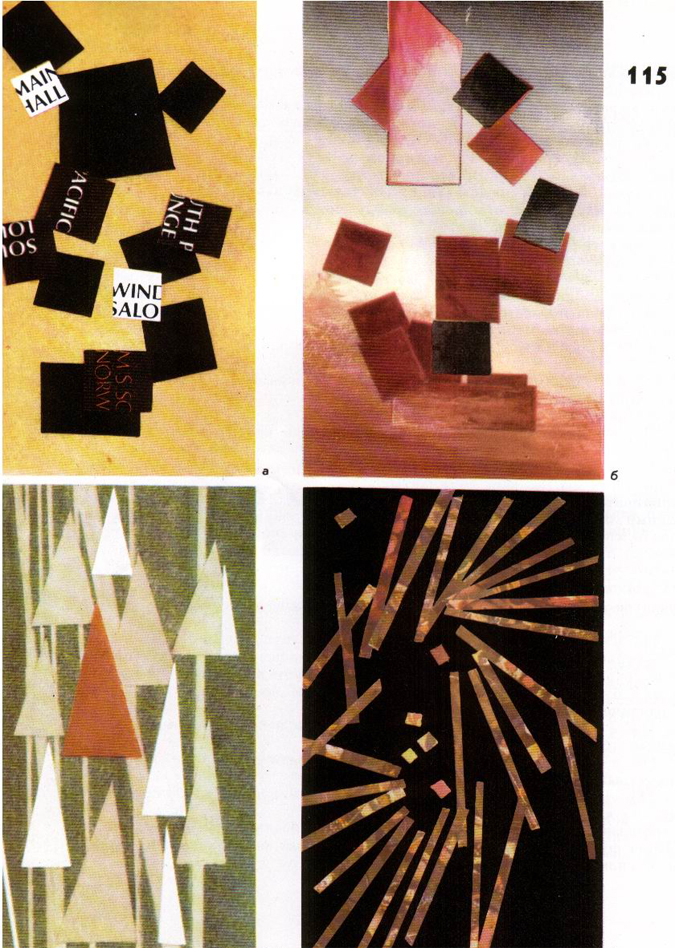

На рис. 115 приведены четыре эскиза.

На эскизах а и б в качестве мотивов выступает несколько видоизмененных квадратов, расположенных на разных расстояниях один от другого. В первом случае функции композиционного центра выполняют светлые квадраты с черным шрифтом (для связи с ними белый шрифт введен в три черные формы). Здесь образ доминанты организован цветом. Во втором случае светлая трапеция большего размера доминирует над другими мотивами и организует их композиционно.

На рис. 115, в в композиции из белых, серых и одного красного треугольников, ориентированных на плоскости вершинами вверх, вся группа этих треугольников для равновесия несколько сдвинута в правую часть плоскости, поскольку в левой ее части расположено несколько светлых членений. Доминантой в данном случае является расположенный в центре красный треугольник.

Последняя композиция (рис. 115,г) организована из прямолинейных отрезков, направленных к центру плоскости, где расположен композиционный центр — небольшой красный квадрат, доминирующий в силу своего цвета и малого размера над другими элементами.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

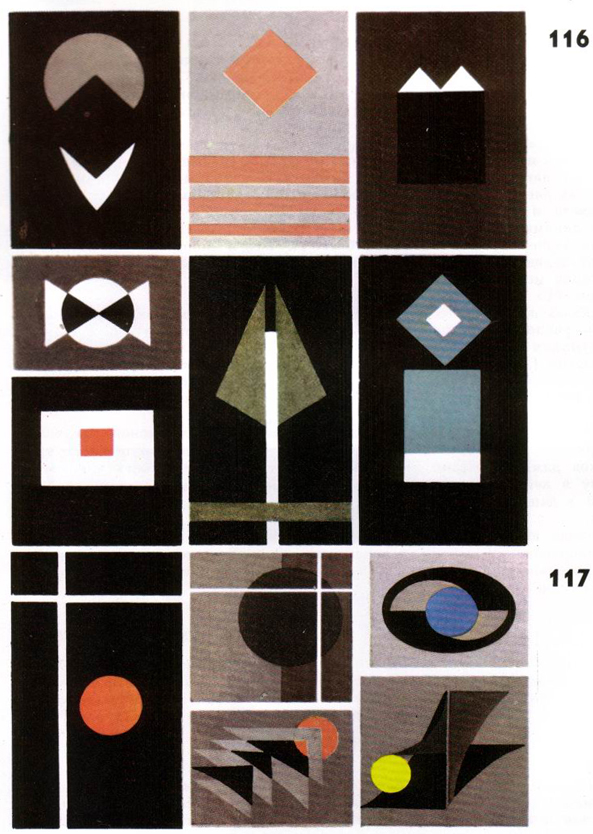

Упражнения 1—4 посвящены проблеме достижения статического или динамического равновесия. Примеры статического и динамического равновесия сравнительно простых по форме элементов в сочетании с горизонтальными и вертикальными членениями приведены соответственно на рис. 116 и 117 (см. с. 212).

Упражнение 1.

Уравновесить одиночные фигуры правильной геометрической формы (круг, квадрат, ромб и т. п.). Найти оптимальное их положение в центральной, верхней или нижних частях прямоугольной плоскости, меняя при этом цвет и светлоту как самих геометрических фигур, так и фона (например, фигура черного цвета на белом и сером фоне; фигуры черного и серого цвета на белом фоне; фигуры теплых и холодных цветов на белом, черном и сером фоне; фигуры ярких, насыщенных и слабонасыщенных цветов на фоне разных ахроматических цветов, варьируя более жесткие и более мягкие касания фигуры и фона.

Добиваясь равновесия разных по цвету или светлоте фигур на одинаковом фоне, следует обратить внимание на то, как меняются искомые размеры фигур.

Упражнение 2.

Организовать мотив из трех элементов, два ив которых одних и тех же размеров и формы, а третий отличается от первых двух и по размерам, и по форме (например, сочетать прямолинейные формы с криволинейной). Правильные треугольники, квадраты, круги могут принимать вытянутую или, наоборот, сплюснутую форму.

В этом упражнении, как и в предыдущем, могут предлагаться различные сочетания цвета и светлоты фигур и фона.

Задача заключается в том, чтобы добиться гармонического сочетания элементов в мотиве, а также найти их размеры применительно к заданной плоскости.

В заключительных вариантах упражнения допустима ограниченная орнаментация одного или двух элементов.

Упражнение 3.

Организовать плоскость двумя симметричными фигурами, добившись равновесия этих фигур, сдвинутых в правую и левую части плоскости, при различном цветовом взаимодействии фигур (цвета теплые и холодные, яркие и малонасыщенные, темные и светлые). Кроме контраста по размерам, можно ввести дополнительный фактурный контраст.

Упражнение 4.

Сложный орнаментальный мотив из 2—3 элементов, сдвинутый в правую часть плоскости, уравновесить одним мелким мотивом в левой части плоскости, контрастным по цвету или светлоте. Мотивы могут приобретать одностороннюю направленность.

Упражнение 5.

Расчленить квадратную или прямоугольную плоскость 1—2 линиями на равные или неравные части в вертикальном или горизонтальном направлении, сочетая эти членения с использованием 1—3 одиночных мотивов правильной геометрической формы (круг, квадрат, овал и т. д.) Упражнение решается как линеарными средствами, так и с помощью цветового тона или светлоты. В последующем прямолинейные членения следует заменить криволинейными.

При выполнении этого упражнения важно обеспечить:

убедительные пропорциональные отношения частей друг к другу и к целому;

одинаковость частей или их ясное противопоставление;

согласованность формы членений по отношению друг к другу и к прямолинейным границам плоскости.

Не следует стремиться к замысловатой конфигурации формы членений и вообще к перегрузке композиции. Простота и ясность восприятия всегда должны служить основными критериями предложенных композиционных вариантов.

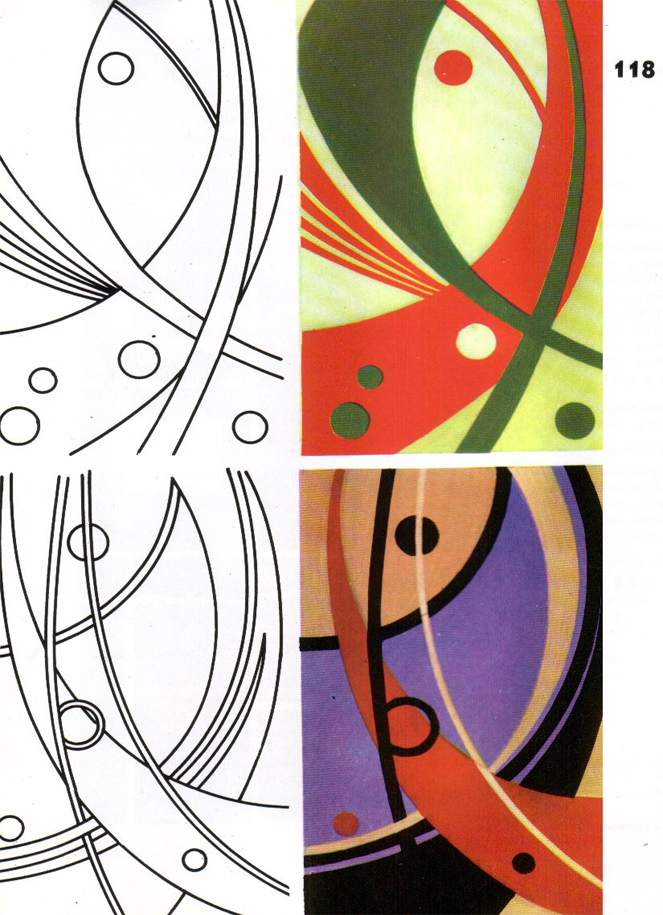

Для облегчения выполнения упражнения на рис. 118, в качестве примера

представлены два довольно сложных варианта расчленения плоскости динамическими кривыми. Как видим, первоначально членения намечались линиями одинаковой толщины (см. композиционные схемы); затем линеарные членения были заменены противопоставлением площадей по цвету.

Равновесие форм в плоскости достигается сочетанием разнонаправленных кривых линий.

Упражнения 6—9 посвящены разработке ритмической организации элементов на плоскости по трем схемам, приведенным на рис. 113.

Упражнение 6.

Организовать на плоскости геометрические элементы типа квадрата, круга, овала и т. п. Форма и размеры элементов берутся одинаковыми или почти одинаковыми, в одном повороте. Форма может иметь некоторые отклонения от правильной геометрической. Единственным фактором, благодаря которому вносится разнообразие в предлагаемую структуру, является разное расстояние между элементами. Одни элементы располагаются совсем близко, даже загораживая один другой, а другие элементы — на некотором расстоянии (см. рис. 113, а).

При выполнении данного упражнения следует: обеспечить компоновку орнаментальной структуры в заданной плоскости; найти пропорциональное соотношение площади, занятой элементами, и площади свободных полей по краям плоскости; сгруппировать элементы, сгущая их на одних участках и разрежая на других таким образом, чтобы возникли выразительные ритмические движения.

Число элементов устанавливается произвольным, однако оно должно быть не менее 7—10.

Упражнение 7.

Организовать на плоскости подобные геометрические элементы разных размеров. Элементы следует располагать, как и в упражнении 6, на разных расстояниях один от другого.

Если элементы имеют вытянутую форму, их следует ориентировать на плоскости в одинаковых поворотах.

Число элементов не должно быть меньше 10—15.

Упражнение 8.

Организовать на плоскости геометрические элементы одинаковой формы, но разных размеров, располагая их на разных расстояниях один от другого и в разных поворотах (см. рис. 113, в).

Упражнение 9.

Организовать на плоскости геометрические элементы двух контрастных между собой форм, сочетаемых в одной орнаментальной структуре (например, отрезки прямых и круги, отрезки дуг и овалы). Таким образом, в композиции будут участвовать две орнаментальные темы, контрастирующие между собой. Задача здесь сводится к согласованию между собой двух пластических форм и их ритмических порядков.

Упражнение 10.

Выделить доминанту путем сгущения, концентрации на некотором участке плоскости одинаковых по размерам и форме элементов. Все элементы должны быть примерно одних размеров, одного цвета, одной формы (см. рис. 114, а).

Упражнение 11.

Выделить доминанту путем введения цвета в одном или двух элементах. Все элементы имеют одинаковые размеры и форму (см. рис. 114, б).

Упражнение 12.

Реализовать доминанту, используя контраст ее формы и формы остальных элементов, которые могут быть одинаковыми или разных размеров (см. рис. 114, в).

Упражнение 13.

Создать доминанту с помощью контраста размеров. Все элементы имеют одну и ту же форму, но тот из них, который выполняет функции доминанты, имеет самые большие или самые малые размеры (см. рис. 114, г).

Упражнение 14.

Создать на плоскости два композиционных центра (используя разные размеры, цвет или фактуры). Один из образов доминанты должен быть выявлен активно, а другой ему подчинен (см. рис. 114, д, е).