- •Л.А.Файбышенко Электрооборудование воздушных судов гражданской авиации Санкт-Петербург

- •Содержание

- •10.5. Система управления предкрылками 153

- •10.6. Система управления стабилизатором 162

- •10.7. Система управления интерцепторами 168

- •11.5.2. Сигнализаторы обледенения со-121вм 198

- •1. Общая характеристика электрооборудования самолетов и вертолетов

- •1.1. Классификация электрооборудования

- •1.2. Технико-экономические требования, предъявляемые к электрооборудованию самолётов и вертолётов гражданской авиации

- •1.3. Общие сведения о системах электроснабжения и их основных параметрах

- •2. Энергоснабжение самолётов с основной системой электроснабжения постоянного тока

- •2.1. Авиационные аккумуляторные батареи

- •2.1.1. Конструкция, принцип действия кислотного аккумулятора.

- •2.1.2. Конструкция, принцип действия щелочных аккумуляторов

- •2.1.3. Выбор типа и количества аккумуляторных батарей. Установка аккумуляторов на самолётах.

- •2.1.4. Совершенствование эксплуатации аккумуляторных батарей на борту самолётов и вертолётов гражданской авиации

- •2. Заряд от отдельного источника стабилизированного напряжения

- •2.1.5. Обогрев аккумуляторных батарей.

- •3. Генераторы постоянного тока

- •3.1. Принцип действия генератора

- •3.2.Возбуждение генератора

- •2. Генераторы со смешанным (компаундным) возбуждением.

- •4. Аппаратура регулирования, управления и защиты генераторов постоянного тока

- •4.1. Регуляторы напряжения

- •4.2. Параллельная работа генераторов постоянного тока

- •4.3. Дифференциальные минимальные реле (дмр)

- •4.4. Автомат защиты от перенапряжения (азп)

- •5. Аэродромное питание постоянным током

- •6. Системы распределения электроэнергии постоянного тока

- •6. 1. Радиальные (разомкнутые) системы распределения электроэнергии постоянного тока

- •6. 2. Замкнутые (кольцевые) системы распределения

- •6.3. Монтажные и защитные устройства систем распределения электроэнергии

- •6.4. Требования к аппаратам защиты

- •6.5. Аппараты защиты, используемые на воздушных судах

- •6.6. Коммутационная аппаратура

- •6.6.1. Коммутационная аппаратура для ручного управления электрическими цепями

- •6.6.2. Электромагнитные реле и контакторы

- •6.7. Сигнальная и контрольно-измерительная аппаратура

- •В системе постоянного тока:

- •2. В системе однофазного переменного тока напряжением 115 в частотой 400 Гц:

- •3. В системе 3х фазного переменного тока напряжением 36 в частотой 400 Гц:

- •7. Преобразователи постоянного тока в переменный ток

- •7.1. Электромашинные преобразователи

- •7.2. Статические преобразователи

- •8. Энергоснабжение самолётов и вертолётов со смешанной системой электроснабжения

- •9. Энергоснабжение самолётов и вертолётов с системой электроснабжения трёхфазного пекременного тока

- •9.1. Бесщёточные генераторы трёхфазного переменного тока

- •9.2. Пускорегулирующая и защитная аппаратура 3х фазных генераторов переменного тока

- •9.2.1. Ппо (привод постоянных оборотов)

- •9.2.2. Устройства предотвращения включения генератора до выхода запускаемого двигателя на режим малого газа.

- •9.2.3. Блок регулирования напряжения

- •9.2.4. Блоки защиты и управления (бзу)

- •9.2.5. Блоки регулирования частоты (брч)

- •9.2.6. Дифференциальная токовая защита от коротких замыканий

- •9.3. Распределение электроэнергии трёхфазного переменного тока 200/115 в частотой 400 Гц.

- •9.4. Вторичные системы электроснабжения самолётов и вертолётов с энергетикой переменного тока 200/115 в частотой 400 Гц.

- •9.4.1. Вторичные системы переменного тока 36 в

- •9.4.2. Вторичные системы постоянного тока

- •9.4.3. Трансформаторы и трансформаторно-выпрямительные блоки

- •9.5. Контрольно-измерительные и сигнальные устройства

- •10. Электрифицированные системы управления самолётом

- •10.1. Электромеханизмы дистанционного управления

- •10.2. Электромеханизмы управления триммерами (на

- •10.3. Электромеханизмы управления загружателями и триммерным эффектом

- •10.4. Системы управления закрылками

- •10.4.1. Система управления закрылками самолёта Ан-2

- •10.4.2. Система управления закрылками самолёта Ан-24 (Ан-26)

- •10.4.3. Электрогидравлическая система управления закрылками тяжёлых магистральных самолётов га

- •5. Блок 6ц.254-4 - блок усиления и коммутации

- •10.5. Система управления предкрылками

- •10.6. Система управления стабилизатором

- •10.7. Система управления интерцепторами

- •10.8. Система управления уборкой и выпуском шасси

- •10.9. Сигнализация шасси

- •1. Работа сигнализации при уборке шасси.

- •2. Работа сигнализации при выпуске шасси.

- •10.10. Система управления поворотом колёс (колеса) передней стойки шасси

- •10.11. Система управления поворотом колёс передней стойки шасси самолётов Ту-204 (214) с использованием вращающихся трансформаторов

- •10.12. Система торможения колёс основных стоек шасси

- •10.13. Система торможения колёс современных магистральных самолётов 1 класса

- •11. Противообледенительные системы

- •11.1. Воздушно-тепловая пос самолётов Ту-154б:

- •11.2. Электротепловые противообледенительные системы

- •11.3. Обогрев стёкол кабины экипажа

- •11.4. Электроимпульсная противообледенительная система (эипос)

- •11.5. Сигнализаторы обледенения

- •11.5.1.Радиоизотопный сигнализатор обледенения рио-3

- •11.5.2. Сигнализаторы обледенения со-121вм

- •12. Системы запуска двигателей

- •12.1. Системы запуска поршневых двигателей

- •12.2. Системы электрического запуска поршневых двигателей

- •12.3. Системы запуска газотурбинных двигателей

- •12.4.Особенности электрического запуска гтд

- •12.5. Основные этапы запуска газотурбинных двигателей

- •13. Светотехническое оборудование воздушных судов

- •13.1. Внешнее светотехническое оборудование

- •13.2. Внутреннее светотехническое оборудование

12. Системы запуска двигателей

12.1. Системы запуска поршневых двигателей

На самолётах с поршневыми двигателями применяются два вида систем запуска:

- воздушные;

- электрические.

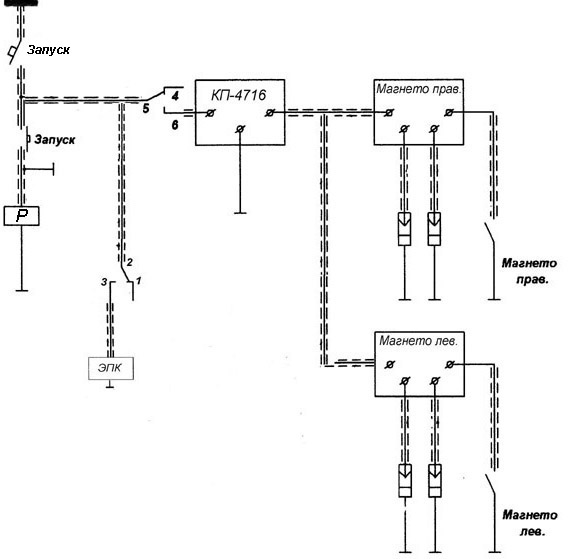

Рис. 12.1. Электрическая принципиальная схема воздушного запуска ПД

В воздушных системах запуска поршневых двигателей сжатый воздух из баллона, размещённого на борту самолёта, или из баллона на стоянке самолёта, через систему газораспределения двигателя подаётся в цилиндры, вызывая перемещение поршней, вращение коленчатого вала и засасывание в цилиндры топливо-воздушной смеси, которая воспламеняется от свечей.

В состав системы запуска входят:

- ЭПК (электропневматический клапан) подачи сжатого воздуха, под напряжением клапан открывыается;

- пусковая катушка КП-4716 (или подобная ей), которая обеспечивает преобразование постоянного тока напряжением 24÷27 В в высокое напряжение величиной 12÷18 кВ, которое необходимо, чтобы при малых оборотах коленчатого вала двигателя при запуске, когда магнето малоэффективны, обеспечить на свечах напряжение, достаточное для гарантированного воспламенения топливо-воздушной смеси; при этом для получения пульсирующего тока в обмотке низкого напряжения используется прерыватель звонкового типа

Запуск производится при включенных автомате защиты «ЗАПУСК» и выключателях магнето левом и правом (№1 и №2). При нажатии на кнопку запуска напряжение поступает на обмотку реле, которое срабатывает и контактами 2-3 подаёт напряжение на ЭПК, обеспечивая его открытие и подачу сжатого воздуха в цилиндры двигателя. Одновременно контакты 5-6 подают напряжение на пусковую катушку, которая преобразует напряжение 24÷27 В в напряжение 12÷18 кВ, которое через контакты в магнето подаётся на свечи, воспламеняя засасываемую в цилиндры двигателя топливо-воздушную смесь. Двигатель начинает работать.

При устойчивой работе двигателя кнопку запуска следует отпустить и затем выключит АЗС «ЗАПУСК».

Данный тип системы запуска является простым в конструктивном исполнении, но он требует нахождения на борту самолёта баллона со сжатым воздухом, который имеет значительную массу, или требует обязательного присутствия на местах стоянок самолётов баллонов со сжатым воздухом с арматурой для подсоединения к бортовой воздушной магистрали запуска, что во многих случаях неосуществимо. Подобные системы запуска использовались с целью экономии веса во время Великой Отечественной войны для запуска многих моделей истребителей (при этом воздушный баллон снимали с борта самолёта, а запуск производили от аэродромного баллона). В настоящее время в отечественной авиации подобные системы используются преимущественно на легкомоторных самолётах.

12.2. Системы электрического запуска поршневых двигателей

Системы электрического запуска поршневых двигателей делятся на две группы:

- системы прямого запуска, в которых вращение коленчатого вала двигателя обеспечивается электрическим стартёром, работающим непосредственно на коленчатый вал двигателя;

- системы электро-инерционного запуска, в которых для привода коленчатого вала используется энергия вращения, накопленная маховиком.

Системы прямого запуска поршневых двигателей

Системы прямого запуска в своём составе имеют электростартёр и пусковую катушку, что рационально с точки зрения простоты и массы конструкции и обеспечивает автономный запуск от бортового аккумулятора поршневого двигателя с мощностью до 250÷300 л.с.

Стартёр состоит из следующих устройств:

- высокооборотного малогабаритного электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением, обеспечивающего вращение коленчатого вала двигателя;

- редуктора, понижающего обороты электродвигателя и одновременно увеличивающего крутящий момент на валу стартёра;

- электромагнитной муфты, которая при подаче на неё напряжения соединяет стартёр с коленчатым валом двигателя.

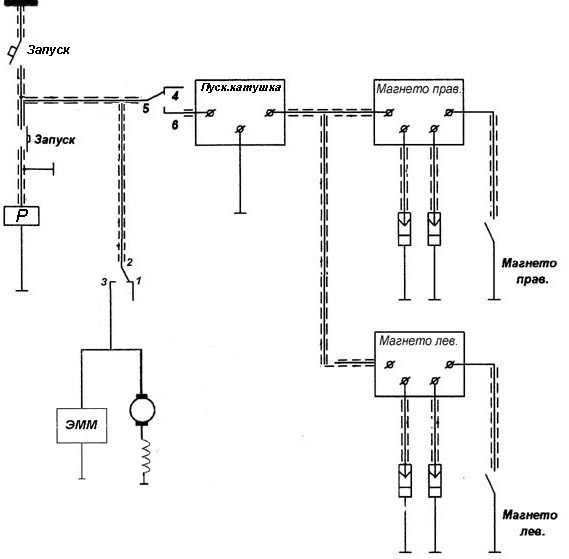

Рис. 12.2. Электрическая принципиальная схема прямого электрического запуска ПД.

В зависимости от модели самолёта запуск двигателя может производиться от кнопки «ЗАПУСК» или с помощью поворотного выключателя, связанного с ключом, аналогичным ключу зажигания на автомобиле.

При нажатии на кнопку «ЗАПУСК» или при повороте ключа напряжение поступает на пусковое реле, которое срабатывает и одной парой контактов подаёт напряжение на электродвигатель и электромагнитную муфту стартёра, а другой парой контактов – на пусковую катушку.

Электродвигатель стартёра начинает работать, а ЭММ соединяет выходной вал стартёра с коленчатым валом двигателя, который начинает вращаться.

Пусковая катушка, аналогично рассмотренному, вырабатывает высокое напряжение, которое через магнето поступает на свечи двигателя, обеспечивая воспламенение топливовоздушной смеси. Двигатель начинает работать.

Сразу после того, как двигатель начинает работать, необходимо отключить кнопку запуска (вернуть ключ в исходное положение), так как на большинстве стартёров такого вида отсутствует обгонная муфта. Удержание кнопки запуска (ключа) в положении на запуск при работающем двигателе может привести к повреждению коллекторно-щёточного узла.

Такого вида запуски применяются на большинстве легкомоторных самолётов зарубежного производства.

Системы электроинерционного запуска

Системы электроинерционного запуска способны обеспечить запуск поршневых двигателей мощностью 2000 л.с. и более. В годы Великой Отечественной войны подобные системы применялись для запуска двигателей на истребителях, бомбардировщиках Ту-2, Пе-8 и других самолётах.

После войны такие системы запуска применялись на самолётах гражданской авиации Ил-12, Ил-14, вертолётах Ми-4. На самолётах Ан-2.

Рассмотрим систему электроинерционного запуска самолётов Ан-2.

В состав системы запуска входят:

- электроинерционный стартёр РИМ-У-24ИР – обеспечивает раскрутку коленчатого вала двигателя; в состав стартёра входит электродвигатель постоянного тока СА-189 с последовательным возбуждением, маховик и понижающий редуктор;

- реле сцепления РА-176 – служит для соединения храповика стартёра с хвостовиком коленчатого вала двигателя;

- магнитный включатель ВМ-177 (аналог контактора) – служит для подачи напряжения на электродвигатель стартёра;

- пусковая катушка КП-4716 – преобразует напряжение 24÷27 В постоянного тока в высокое напряжение величиной 12÷18 кВ.

Управление запуском производится с помощью переключателя ПН-45М (на самолётах старых серий – с помощью кнопки КС-3). Переключатель имеет положения «РАСКРУТКА» и «СЦЕПЛЕНИЕ».

На самолётах Ан-2 применяется переключатель магнето ПМ-1 поворотного типа. Перед запуском он должен быть установлен в положение «1+2». В сети должно быть напряжение от аккумулятора или аэродромного источника постоянного тока.

Для запуска необходимо включить АЗС-20.

Переключатель ПН-45М установить в положение «РАСКРУТКА».

При этом напряжение поступает на магнитный включатель ВМ-177, кото- рый срабатывает и подаёт напряжение на электродвигатель СА-189 стартёра. Начинает раскручиваться маховик стартёра. При этом по вольтамперметру наблююдается бросок тока свыше 100 А. При запуске от аккумуляторов раскрутка длится 10÷12 сек. По мере раскрутки ток плавно уменьшается до 80 А и ниже. Одновременно меняется звук от раскручивающегося маховика. Когда уменьшение тока прекращается и перестаёт изменяться звук от раскручивающегося махо-вика, раскрутка закончена (при этом частота вращения достигает 80÷90 об/мин.). Переключатель ПН-45М необходимо перевести в положение «СЦЕПЛЕНИЕ». При этом обесточивается ВМ-177, снимается напряжение с электродвигателя – маховик продолжает вращаться по инерции. При замыкании второй пары контактов в ПН-45М напряжение подаётся на реле сцепления РА-176 и на КП-4716.

Рис. 12.3. Электрическая принципиальная схема электроинерционного запуска ПД самолётов Ан-2.

РА-176 преодолевает усилие возвратной пружины и соединяет храповик стартёра с хвостовиком коленчатого вала двигателя – коленчатый вал двигателя начинает вращаться, вызывая перемещение поршней и засасывание топливовоздушной смеси в цилиндры.

КП-4716 аналогично рассмотренному обеспечивает воспламенение топливовоздушной смеси. Двигатель начинает работать.

В тот момент, когда обороты коленчатого вала превысят обороты стартёра, обгонная муфта обеспечит отключение вала стартёра от вала двигателя. При устойчивой работе двигателя необходимо ПН-45М перевести в нейтральное положение и отключить АЗС-20.

Достоинством электроинерционного запуска является возможность запуска мощных поршневых двигателей. Недостаток – дополнительная масса за счёт маховика стартёра.