- •Билет №1

- •Вопрос 1: Показатель политропы в изотермическом, изобарном, изохорном, адиабатном и политропных процессах.

- •Показатель политропы:

- •Вопрос 2: Законы гидрогазодинамики. Физические свойства жидкостей (газов).

- •Билет №2

- •Вопрос 1: Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера (вывод). Основное уравнение гидростатики. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера

- •После преобразования находим:

- •Таким образом, условия равновесия элементарного параллелепипеда выражаются системой уравнений:

- •Основное уравнение гидростатики

- •Вопрос 2: Уравнения теплоемкостей в изотермическом, изобарном, изохорном, адиабатном и политропных процессах.

- •43.Уравнения изменений энтальпии в изотермическом, изобарном, изохорном, адиабатном и политропных процессах.

- •3.Основные характеристики движения жидкости. Гидравлический радиус и эквивалентный диаметр.

- •4.Дифференциальное уравнение для установившегося и неустановившегося потока.

- •42.Уравнения изменений внутренней энергии в изотермическом, изобарном, изохорном, адиабатном и политропных процессах.

- •5.Режимы движения жидкостей и расход жидкости при ламинарном движении потока.

- •41.Уравнения количества теплоты, сообщаемое в адиабатном и политропном процессах.

- •6.Дифференциальное уравнение неразрывности потока. Практическое приложение.

- •Вопрос 2

- •Работа при адиабатическом процессе

- •Расчёт теплоты и работы политропных процессов сжатия газов

- •Вопрос 7

- •7. Дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости (уравнение эйлера).

- •Вопрос 2

- •9.Вывод уравнения Бернулли. Практическое применение.

- •9.Вывод уравнения Бернулли. Практическое применение.

- •Вопрос 2

- •10.Теория подобия – метод научного обобщения экспериментов.

- •Вопрос 2

- •11. Условия и теория подобия.

- •Вопрос 2

- •36.Простейшие термодинамические процессы идеальных газов.

- •4Адиабатный процесс

- •5. Политропный процесс

- •Вопрос 13

- •12. Первая теорема подобия. Преобразование дифференциального уравнения в критериальное. Подобие начальных и граничных условий

- •Вопрос 2

- •35.Параметр состояния термодинамической системы – энтропия. Вывод.

- •13. Вторая теорема подобия. Пример использования.

- •Вопрос 2

- •34. Второй закон термодинамики. Основные постулаты, вытекающие изз второго закона термодинамики.

- •14. Третья теорема подобия. Раскрыть ее сущность.

- •Вопрос 2

- •33.Уравнение Майера.

- •Вопрос 16

- •15. Преобразование дифференциального уравнения Навье-Стокса в критериальное. Гидравлическое подобие

- •Для установившегося потока

- •Вопрос 2

- •32.Первый закон термодинамики. Раскрыть сущность.

- •16. Модифицированные и производные критерии подобия

- •Вопрос 2

- •30.Работа и теплота

- •28. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа.

- •29. Энтальпия идеального газа.

- •19. Гидравлическое сопротивление при движении жидкостей (газов) в трубах и каналах.

- •26. Смеси идеальных газов. Массовая и молярная концентрация. Парциальное давление. Закон Дальтона.

- •21. Сопротивление при свободном движении тел в газах и жидкостях

- •22. Осаждение частиц под действием сил тяжести и инерции. Примеры применения.

- •Основные понятия о науке газодинамике

Вопрос 2: Уравнения теплоемкостей в изотермическом, изобарном, изохорном, адиабатном и политропных процессах.

Работой можно назвать термодинамический процесс совершаемый системой над внешними телами. dA=dpdV

Для перевода системы из одного состояния в другое с помощью различных термодинамических процессов , ей нужно сообщать определенное количество теплоты.

Теплота и работа являются функциями изменения системы.

Теплоёмкость тела (обычно обозначается латинской буквой C) — физическая величина, определяющая отношение бесконечно малого количества теплоты Q, полученного телом, к соответствующему приращению его температуры T:

(1)

(1)

Единица измерения теплоёмкости в системе СИ — Дж/К.

Теплоемкость

зависит от массы тела, его химического

состава, термодинамических составляющих

и процесса сообщения теплоты

термодинамической системы.

при Т2

при Т2 Т1 (2)

Т1 (2)

Связь

между (1) и (2):

(3)

(3)

Удельная теплоемкость: С=с/М

Для

смеси N

газов:

Молярной

(мольной) называется:

,

где

,

где

-

молярная масса.

-

молярная масса.

Элементарное количество теплоты, сообщаемое газом для его температуры от Т до Т+dT или dq=cdT.

1 закон ТЕРМОДИНАМИКИ:

Количество теплоты, сообщаемое системе расходуется на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил.

dQ=dV+dA; dQ=dV+pdV.

cdT=dU+pdV (1)

Если на систему равномерно распределяется внешнее давление и действуют другие силы, то:

cdT=dU+pdV+dR.

Изохо́рная теплоёмкость — теплоёмкость тела при изохорическом процессе.

![]() ,

где γ — показатель адиабаты,

R — универсальная

газовая постоянная.

,

где γ — показатель адиабаты,

R — универсальная

газовая постоянная.

А при постоянном давлении (изобарная теплоемкость):

![]()

R = 8.31 Дж/(моль К) — универсальная газовая постоянная.

i – Количество степеней свободы.

При изохорном: (dv/dt)=0; U=Mf (T)

При изобарном: (dv/dt)=M / * R/p

Уравнение Майера:

Сp – Сv = M / * R

CpM – CVM = R

Из инета:

МАЙЕРА УРАВНЕНИЕ

-

ур-ние, устанавливающее связь между

теплоёмкостями при пост, давлении Cp и

пост, объёме С V 1

кмоля идеального

газа:![]() где R- газовая

постоянная. Впервые

было получено Ю. P. Майером (J. R. Mayer) в 1842

и ещё до работ Дж. П. Джоуля (J. P. Joule)

использовано им для количеств,

определения механического

эквивалента теплоты. Для

произвольной массы т (кг)

вещества в состоянии идеального газа

M. у. записывается в виде:

где R- газовая

постоянная. Впервые

было получено Ю. P. Майером (J. R. Mayer) в 1842

и ещё до работ Дж. П. Джоуля (J. P. Joule)

использовано им для количеств,

определения механического

эквивалента теплоты. Для

произвольной массы т (кг)

вещества в состоянии идеального газа

M. у. записывается в виде: ![]() ,

где

,

где ![]() -

молекулярная масса газа. M. у. можно

получить из общего

соотношения

-

молекулярная масса газа. M. у. можно

получить из общего

соотношения ![]() (см. Термодинамика), если

учесть, что для идеального газа

справедливо Клапейрона

уравнение.

(см. Термодинамика), если

учесть, что для идеального газа

справедливо Клапейрона

уравнение.

В термодинамике используют так называемый термодинамический коэффициент адиабаты:

СV = R / K-1 * M / ;

CVM = R / K-1 ;

CV = R / (K-1)*M

Билет 3

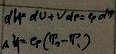

43.Уравнения изменений энтальпии в изотермическом, изобарном, изохорном, адиабатном и политропных процессах.

1.Изотермический:

2.Изобарный:

3.Изохорный:

4.Адиабатный:

5.Политрропный:

2 вопрос

3.Основные характеристики движения жидкости. Гидравлический радиус и эквивалентный диаметр.

Рассмотрим движение жидкости по трубе постоянного сечения.Количество жидкости, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени, называют расходом жидкости. Различают объемный расход (м3/с, м3/ч) и массовый расход (кг/ч, кг/с).

В разных точках поперечного сечения потока скорость частиц жидкости неодинакова.

В

расчетах обычно используют среднюю

скорость

(м/с):

. (2.28)

. (2.28)

Массовый расход М (кг/с): M = S , (2.29)

где – плотность; – массовая скорость, W = .

Приведенные основные характеристики движения жидкостей относятся к их перемещению в каналах с сечением любой формы.

Гидравлический радиус и эквивалентный диаметр

При движении жидкости через площадь поперечного сечения любой формы, отличной от круглой, в качестве расчетного линейного размера принимают гидравлический радиус, или эквивалентный диаметр.

Гидравлический

радиус

rr

(м) – это отношение площади свободного

сечения

трубопровода или канала, через которое

протекает жидкость, к смоченному

периметру, т.е.

,

(2.30)

,

(2.30)

где S – площадь сечения потока жидкости, м; П – смоченный периметр, м.

Для

круглой трубы диаметром d

получаем

,

,  ,

,  .

.

Диаметр, выраженный через гидравлический радиус, представляет собой эквивалентный диаметр: d = dэ = 4rr.

Таким образом, dэ = 4S/П . (2.31)

Эквивалентный диаметр dэ равен диаметру гипотетического трубопровода круглого сечения, для которого отношения площади S к смоченному периметру П то же, что и для трубопровода некруглого сечения.

Для

канала прямоугольного сечения со

сторонами a

и b,

полностью заполненного жидкостью,

гидравлический радиус равен ,

а эквивалентный диаметр составляет

,

а эквивалентный диаметр составляет .

.

Для канала кольцевого поперечного сечения, в котором жидкость ограничена внутренней и наружной окружностями с диаметрами dв и dн соответственно, эквивалентный диаметр определяется как

.

.

Для круглой трубы dэ=d.

Билет 4