- •Организация авиационной службы поиска и спасания

- •Пособие печатается в авторской редакции

- •Оглавление

- •Сокращения и условные обозначения

- •Термины и определения

- •1. Необходимость создания авиационной службы поиска и спасания

- •2. Система поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

- •3. Основополагающие принципы организации поисково-спасательного обеспечения

- •1. Обязательность псо

- •2. Равноправность и безвозмездность получения помощи.

- •3. Централизация управления и административная независимость органов

- •4. Взаимопомощь и отсутствие дублирования

- •5. Эффективность и экономичность

- •4. Нормативная правовая база

- •4.1. Международная нормативная правовая база

- •4.2. Российская нормативная правовая база

- •4.3. Инструкции по организации и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ

- •Структура инструкции по поисково-спасательному обеспечению полетов авиации на территории военного округа (в зоне ответственности флота)

- •Структура инструкция по организации поисково-спасательного обеспечения полетов на территории ответственности территориального органа регулирования деятельности гражданской авиации

- •5. Организационная структура авиационной службы поиска и спасания россии

- •5.1. Рекомендации икао по структуре авиационной службы поиска и спасания (sar)

- •5.2. Государственные структуры авиационной поисково-спасательной службы России

- •5.3. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации.

- •1. Распорядительные функции:

- •2. Контрольные и надзорные функции:

- •3. Разрешительные функции:

- •4. Консультативные и методические:

- •5.4. Территориальная структура Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

- •6. Оборудование координационных центров

- •7. Связь и передача информации

- •8. Спутниковая система коспас – сарсат

- •Эксплуатационные характеристики системы коспас-сарсат

- •9. Организация дежурства поисково-спасательных сил и средств

- •10. Взаимодействие службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов авиапред-приятия с другими организациями

- •Типовая структура плана взаимодействия

- •11. Вопросы для самоподготовки

3. Основополагающие принципы организации поисково-спасательного обеспечения

Организационно поисково-спасательное обеспечение полетов более сложное, чем аварийно-спасательное, так как оно осуществляется глобально в масштабе Государства.

В основе организации поисково-спасательного обеспечения лежат принципы, отражающие объективные законы развития системы в соответствии с ее целевыми функциями в рамках авиатранспортного производства:

– обязательность ПСО,

– равноправность и безвозмездность ПОЛУЧЕНИЯ помощи,

– централизация управления и административная независимость органов,

– взаимопомощь и отсутствие дублирования,

– эффективность и экономичность.

От степени реализации данных принципов зависит надежность системы ПСО полетов авиации, уровень реализации ее целевых функций и, в конечном счете, само реальное существование ПСО в районе ответственности Государства или оно будет только числиться на бумаге.

Первые два принципа имеют декларативную форму. На первый взгляд, они очевидны, своего рода лозунги, но такое впечатление держится до тех пор, пока не будет раскрыто их содержание. Три последующих имеют логическую связку "И" (логическое умножение). Они сформированы на основе динамического равновесия двух противоположных свойств системы (закон единства противоположностей). Если их разорвать и использовать как отдельные не взаимосвязанные принципы, то система теряет внутреннюю связь и стремится к той или иной крайности. Каждый из поименованных принципов имеет свое конкретное содержание и влияние на формирование системы ПСО.

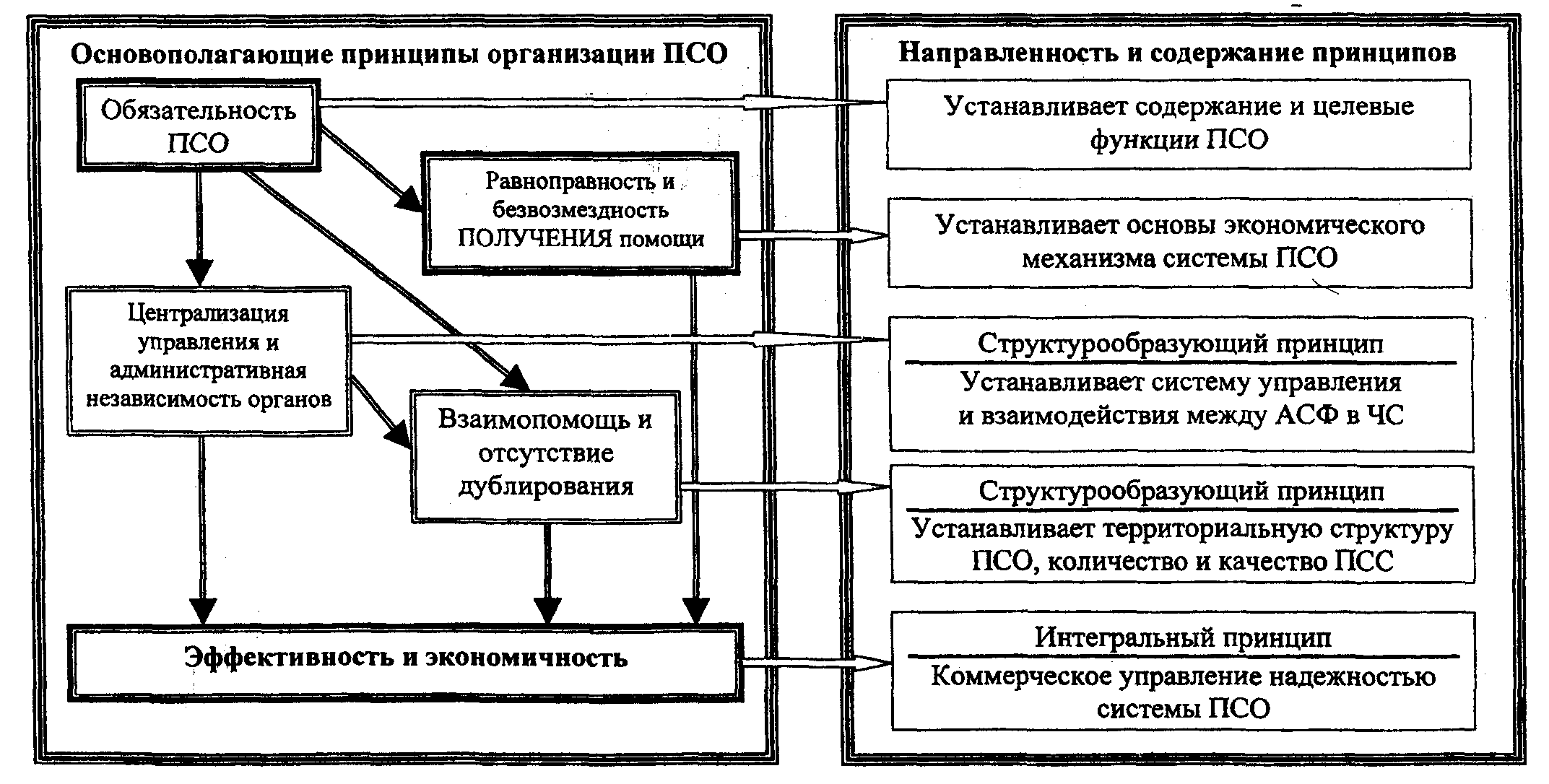

Кроме того, организационные принципы имеют иерархическую структуру и взаимовлияние, представленные на рис. 3.1.

1. Обязательность псо

Определяет содержание ПСО и его целевые функции. В соответствии с требованиями руководящих документов [12,13,14] полеты воздушных судов, не обеспеченные в поисково-спасательном отношении, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

Для выполнения этого принципа необходимо:

– оснащение ВС бортовым аварийно-спасательным оборудованием (БАСО) в соответствии с требованиями Норм летной годности и других руководящих документов, обеспечивающим эвакуацию людей с борта ВС за время не более 90 с, а также выживание пассажиров и экипажа в условиях автономного существования в течение 3 суток;

Рис. 3.1. Структура организационных принципов системы поисково-спасательного обеспечения полетов авиации.

– оснащение поисково-спасательных групп и аварийно-спасательных расчетов эффективными техническими средствами, спасательным и медицинским снаряжением и имуществом, позволяющим проводить ПСР и АСР на территории ответственности (в районе ответственности) в любое время года и суток;

– проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей соответственно эксплуатируемому типу ВС и к выживанию в ландшафтно-климатических условиях, над которыми выполняются полеты;

– проведение специальной подготовки и аттестации личного состава поисковых и аварийно-спасательных служб и формирований на выполнение ПСР и АСР;

– организация круглосуточного дежурства поисковых сил и средств, органов УВД и осуществление поисково-спасательных операций;

– перекрытие всех районов полетов радиусами действий поисковых воздушных судов.

Только при выполнении всех перечисленных условий можно утверждать, что требование ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПСО выполняется.

Анализ приведенных пунктов позволяет выявить недостатки в ПСО и, следовательно, направления работы для его совершенствования.

Бортовое оборудование должно обеспечить в аварийной ситуации эвакуацию всех людей, находящихся на борту ВС, при определенных условиях [15] с правого или левого борта за время, не превышающее 90 с. Однако, не все самолеты соответствуют данному требованию. К примеру, Ан-24 обеспечивают эвакуацию пассажиров с правого борта за 140 с, с левого – за 120 с. Практика катастроф показывает [16], что при АП, сопровождающихся пожаром, пассажиры, сидящие на удалении более 5-6 рядов от выхода, как правило, погибают. Причем, причиной их гибели на 70-80% является отравление токсичными газами. По этому показателю в крайне невыгодном положении находятся пассажиры второго салона Ил-62. Неудачное расположение надувного трапа ТН-3 на некоторых модификациях самолета Ту-134 (под рабочим столом бортпроводников) затрудняет его применение в аварийной обстановке. Во-первых, узлы крепления трапа расположены на полу. В период распутицы они очень быстро забиваются грязью с обуви пассажиров, вследствие чего закрепление трапа становится весьма затруднительным. Во-вторых, шланг от баллона с углекислотой до трапа проходит поперек прохода и, таким образом, является препятствием движению пассажиров к самому трапу и к матерчатому желобу, которым оборудована служебная дверь. Шланг может стать причиной образования "кучи малой" и забаррикадировать выход из первого салона.

Приведенные недостатки относятся к отдельным типам ВС, которые широко используются для воздушных перевозок и, тем самым, потенциально угрожают жизни людей при АП.

Общим недостатком БАСО многих отечественных самолетов является отсутствие противодымных или кислородных масок для каждого пассажира.

В последнее время положение постепенно исправляется. Во время проведения ремонтных форм кислородные маски устанавливаются над каждым пассажирским креслом.

Немедленному пересмотру подлежат требования НТШ ГА–85 по обеспечению ВС групповыми плавсредствами (п.8.1.10.2). Россия окружена холодными морями, поэтому временной критерий для принятия групповых плавсредств на борт не корректен. При температуре воды ниже +4°С человек погибает в течение 15-20 минут. При длительном пребывании в воде с температурой 17-20°С гибель человека неизбежна. В воде температурой свыше 20°С могут обитать акулы и другие опасные животные. Справедливыми представляются требования Федерации линейных пилотов [50] о том, что экипаж вправе затребовать групповые плавсредства даже в том случае, когда полет проходит вдоль береговой линии, а у экипажа есть серьезные сомнения в безопасности выполнения вынужденной посадки на сушу.

С точки зрения обеспечения выживаемости людей более приемлемыми представляются следующие требования:

– на борту ВС должны быть спасательные жилеты на каждого человека, если маневр взлета или захода на посадку будет проходить над водной поверхностью, или полет по маршруту будет проходить на расстоянии, превышающем предельную дальность планирования до берега;

– если удаление от берега превышает дальность планирования или берег не пригоден для безопасной посадки ВС при температуре воды ниже +15°С, то КВС имеет право принять решение на укомплектование ВС групповыми спасательными плавсредствами, достаточными для размещения пассажиров и экипажа;

– если время полета над водным пространством превышает 30 минут, то КВС обязан иметь на борту ВС групповые спасательные плавсредства.

Немало проблем существует и с техническим оснащением спасательных расчетов. В первую очередь это касается средств тушения внутрифюзеляжных пожаров и эвакуации поврежденных тяжелых ВС с ВПП.

Для поисково-спасательных работ необходимо создание специальных тяжелых вертолетов. Это должны быть "летающие госпитали", оснащенные аппаратурой для выполнения ПСР ночью в сложных метеоусловиях как над сушей, так и над водой.

Обучение экипажей действиям по обеспечению жизнедеятельности людей в авиационных происшествиях включает три компоненты:

– пользование комплексом БАСО,

– умение выполнять вынужденную посадку вне аэродрома,

– выживание в различных условиях (Арктика, море, пустыня, тайга и др.).

Обучение экипажей всему комплексу упражнений представляет собой весьма сложную задачу. Отработка отдельных упражнений возможна в условиях летных училищ и производственных подразделений, однако такая подготовка недостаточна. Для отработки специфических навыков и выработки психологической устойчивости к стрессам нужны специальные тренажеры и натурные тренировки. Это возможно только в условиях Центра аварийно-спасательной подготовки, обладающего необходимыми тренажерами и полигонами [17,18].

В настоящее время в качестве тренажеров используются ВС (находящиеся в эксплуатации или списанные). На таких "тренажерах" не достигается необходимая степень подобия при имитации аварийной ситуации. Установлено, что геометрическое подобие тренажера играет второстепенную роль. Важно функциональное и ситуационное подобие. Это обстоятельство говорит в пользу создания модульных тренажеров, на которых возможно моделирование характерных аварийных ситуаций на различных типах ВС.

Не меньшие проблемы существуют и в организации тренировок в условиях автономного существования. В местах дислокации авиационных учебных заведений крайне редко могут быть природные условия, позволяющие проводить натурные тренировки на воде, в пустыне, лесу, субарктических условиях.

Выход из данного положения один – создание базового Центра АСП и сети локальных центров при учебных заведениях и крупных авиапредприятиях. В таких центрах создается реальная возможность качественной подготовки как экипажей ВС, так и спасателей.

Поисково-спасательное обеспечение полетов авиации – общегосударственная задача. Её решением было создание в 1979 году Единой государственной авиационной поисково-спасательной службы СССР, объединяющей силы и средства всех ведомств, имеющих авиацию. Круглосуточное дежурство ПСС, прием и передача сигналов бедствия, четкая организационная структура позволяет оперативно вводить в действие поисково-спасательные подразделения. Объединение в единой системе людских и технических ресурсов различных ведомств позволяет снизить затраты на её содержание при одновременном повышении эффективности.

Для эффективного ведения поисково-спасательных операций необходимо, чтобы все районы полетов перекрывались радиусами действий поисковых ВС. Состояние ПСО, представленное в Аэронавигационном плане ИКАО [19], свидетельствует, что данное требование на азиатской части России не соблюдается. В Западной Сибири имеются большие участки районов полетов, которые недосягаемы для базирующихся там поисковых ВС. Для сравнения: в европейских государствах, даже при их густоте населения, достигнуто 6-7 кратное перекрытие.

Из приведенного обзора можно сделать вывод: для полного соблюдения принципа «Обязательность ПСО» необходимо разработать и внедрить комплексную государственную программу развития системы поисково-спасательного обеспечения полетов авиации, включающую все составляющие, наполняющие данный принцип.