- •Организация авиационной службы поиска и спасания

- •Пособие печатается в авторской редакции

- •Оглавление

- •Сокращения и условные обозначения

- •Термины и определения

- •1. Необходимость создания авиационной службы поиска и спасания

- •2. Система поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

- •3. Основополагающие принципы организации поисково-спасательного обеспечения

- •1. Обязательность псо

- •2. Равноправность и безвозмездность получения помощи.

- •3. Централизация управления и административная независимость органов

- •4. Взаимопомощь и отсутствие дублирования

- •5. Эффективность и экономичность

- •4. Нормативная правовая база

- •4.1. Международная нормативная правовая база

- •4.2. Российская нормативная правовая база

- •4.3. Инструкции по организации и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ

- •Структура инструкции по поисково-спасательному обеспечению полетов авиации на территории военного округа (в зоне ответственности флота)

- •Структура инструкция по организации поисково-спасательного обеспечения полетов на территории ответственности территориального органа регулирования деятельности гражданской авиации

- •5. Организационная структура авиационной службы поиска и спасания россии

- •5.1. Рекомендации икао по структуре авиационной службы поиска и спасания (sar)

- •5.2. Государственные структуры авиационной поисково-спасательной службы России

- •5.3. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации.

- •1. Распорядительные функции:

- •2. Контрольные и надзорные функции:

- •3. Разрешительные функции:

- •4. Консультативные и методические:

- •5.4. Территориальная структура Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

- •6. Оборудование координационных центров

- •7. Связь и передача информации

- •8. Спутниковая система коспас – сарсат

- •Эксплуатационные характеристики системы коспас-сарсат

- •9. Организация дежурства поисково-спасательных сил и средств

- •10. Взаимодействие службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов авиапред-приятия с другими организациями

- •Типовая структура плана взаимодействия

- •11. Вопросы для самоподготовки

2. Система поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

При построении системы необходимо уточнить, что подразумевается под системой и каковы ее целевые функции. Затем определяются принципы построения и управления системой.

Под системой подразумевается совокупность элементов, связанных между собой функционально и направленных на достижение единой цели (целей). Функциональные связи образуют потоки: материальные, энергетические, информационные, финансовые и иные. Каждый поток (объем работ) обеспечивается соответствующими ресурсами.

С одной стороны, система авиационного поиска и спасания является подсистемой авиационной транспортной системы, с другой – функциональной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Исходя из этого, можно определить ее целевые функции, т.е. состав поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов включает:

организацию дежурства поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, а также органов управления воздушным движением (УВД);

организацию приема и трансляции сигналов бедствия, а также организацию оповещения поисковых и аварийно-спасательных формирований;

организацию и выполнение поисковых и аварийно-спасательных работ;

обеспечение координированных совместных действий служб и подразделений министерств и ведомств, в уставные задачи которых входит выполнение ПСР и АСР;

организацию и проведение профессиональной подготовки специалистов штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, экипажей поисково-спасательных ВС, аварийно-спасательной подготовки экипажей транспортных ВС;

организацию технического оснащения аварийно-спасательных формирований современными средствами спасания, обеспечение пассажиров и экипажей ВС индивидуальным и групповым бортовым аварийно-спасательным оборудованием (БАСО).

Систему ПАСОП можно рассматривать на макро и микро уровнях (рис. 2.1 и 2.2). Макросистема ПАСОП состоит из трех иерархических уровней: Государство, авиационные организации, потребители. Каждая из составляющих системы (уровней) преследует свои цели. Исходным и главным является спрос потребителей на услуги в авиационных перевозках. Потребители заинтересованы в том, чтобы была обеспечена их безопасность, комфортабельность и наименьшая стоимость перевозок. Государство заинтересовано в развитии авиационной отрасли, следовательно, и получении прибылей от её функционирования. При этом оно обязано обеспечить безопасность данного вида транспорта.

Первый уровень (Государство)

В торой

уровень (авиационные организации)

торой

уровень (авиационные организации)

Рис. 2.1. Макросистема ПАСОП.

Рис. 2.2. Микросистема ПАСОП.

Главной целью организаций гражданской авиации является получение прибыли. В противном случае их деятельность является бессмысленной, а в условиях рыночных отношений и невозможной. Авиапредприятия, с одной стороны, обязаны удовлетворять потребности пользователей, с другой – выполнять требования Государства, с третьей – обеспечить свою конкурентоспособность на рынке транспортных услуг. Очевидно, что некоторые интересы, в первую очередь экономические, находятся в антагонизме, некоторые совпадают. Это свидетельствует о том, что необходимо иметь механизмы управления, призванные обеспечить согласованный оптимум интересов звеньев системы различного иерархического уровня.

Иерархическое положение звеньев и элементов в макросистеме и их целевые функции предопределяют образование потоков финансирования и управляющих воздействий. Микросистема отражает управление системой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов по видам авиации.

Контроль за воздушным пространством России и обеспечение безопасности пользователей воздушным пространством Государство возложило на Министерство обороны Российской Федерации [7]. Министерство обороны выполняет функции государственного координатора авиационного поиска и спасания через Федеральное управление авиационно-космического поиска и спасания (ФПСУ) [8]. Специальные органы государственного регулирования деятельности гражданской и экспериментальной авиации выполняют функции ведомственных координаторов. В своей структуре они создают соответствующие органы управления поисковыми и аварийно-спасательными формированиями. Ведомственные координаторы на договорной основе могут делегировать часть своих функций по поисково-спасательному обеспечению полетов своих воздушных судов другим ведомствам. В гражданской авиации для оказания помощи экипажам и пассажирам ВС, терпящим или потерпевшим бедствие, создана Служба ПАСОП, функции которой установлены соответствующим Положением [9].

Территориальные координаторы осуществляют оперативное управление поисково-спасательными подразделениями. С учетом принципа единоначалия [10] при оперативном управлении, на одной территории (зоне, районе ответственности) не должно быть несколько координаторов. В территориальных органах управления по видам авиации назначаются должностные лица, осуществляющие административные функции (контроль, надзор) над подразделениями, находящимися в их ведении. Во время проведения поисково-спасательных операций они обязаны выполнять указания территориального координатора (руководителя ПСР). Отсюда следует вывод, что координационные органы (рис. 2.2) в зонах (регионах) и районах ответственности за поиск и спасание должны быть едины для всех видов авиации в рамках Единой государственной системы организации воздушного движения [7].

Авиационная транспортная система (АТС) является источником повышенной опасности. Защита человеческой жизни на ВТ – это комплексная задача. Она может решаться путем поддержания надежности АТС на заданном уровне.

Система обеспечения безопасности на ВТ (СОБ) состоит из трех звеньев:

– предупреждения авиационных происшествий (ПАП),

– авиационной безопасности (АБ) и

– поискового и аварийно-спасательного обеспечения (ПАСОП).

Каждое звено имеет свое предназначение:

– ПАП – для выявления и оценки факторов опасности, разработки и осуществления программ предупреждения АП и инцидентов;

– АБ – для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (терроризма);

– ПАСОП – для уменьшения тяжести последствий АП и инцидентов.

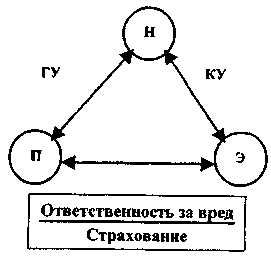

Система управления надежностью содержит: объект управления (надежность), базовые элементы системы (нормативная правовая база – "право" и технико-экономическая база "экономика") [11]. На основе имеющихся элементов формируются механизмы управления системой, которые можно схематически отобразить в виде схемы (рис. 2.3).

|

Н – надежность АТС П – нормативная правовая база Э – технико-экономическая база ГУ – государственное управление КУ – коммерческое управление |

Рис. 2.3. Функциональная схема системы управления надежностью АТС.

Представленная система является замкнутой. Между элементами установлены прямые и обратные связи. Попарно эти связи образуют диполи, которые и формируют механизмы управления системой.

Таким образом, формируются три диполя: "право-надежность", "надежность-экономика" и "право-экономика".

В диполе "право-надежность" реализуется государственное (нормативно-правовое) управление (ГУ) надежностью АТС. Посредством законодательных и нормативных актов Государство задает уровень надежности системы, достаточный для выполнения ее главной функции: обеспечение безопасности жизнедеятельности людей на ВТ. Требования формулируются и утверждаются Государством в соответствующих документах: нормах летной годности самолетов и вертолетов, нормах годности к эксплуатации аэродромов, квалификационных требованиях к авиаспециалистам, а также в соответствующих Наставлениях, Руководствах и других нормативных правовых актах. Конкретно это реализуется в требованиях к аварийно-спасательному оборудованию воздушных судов, к оснащению поисково-спасательных групп и аварийно-спасательных расчетов, уровню подготовки авиационного персонала, обеспечивающего полеты, и специалистам спасательных служб. Государство добивается соблюдения установленных норм путем проведения обязательной сертификации и лицензирования зксплуатантов. В случае снижение показателей надежности ниже заданного уровня государство применяет санкции (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Управление по заданному уровню надежности.

Диполь "экономика – надежность" формирует экономические (коммерческие) механизмы управления (КУ) надежностью АТС. Здесь действуют законы рыночных отношений. Государство напрямую не вмешивается в хозяйственную деятельность авиапредприятий и авиакомпаний. Тем не менее, оно может существенно влиять на расходы, связанные с авиационными происшествиями. Это в конечном итоге заставляет зксплуатантов вкладывать деньги в систему обеспечения безопасности на ВТ. Экономический механизм можно выразить формулой:

П = Д – Рэ – Рап – Рув – Рсоб , (2.1)

где:

– П – прибыль,

– Д – доход,

– Рэ – расход эксплуатационный (на выполнение перевозок),

– Paп – расход, связанный с АП (потеря ВС, возмещение ущерба пассажирам и т.п.),

– Рув – расход, связанный с уменьшением занятости кресел (утраченная выгода),

– Рсоб – расход на систему обеспечения безопасности (мероприятия по предупреждению АП, содержание службы авиационной безопасности и Службы ПАСОП).

Динамика зависимости общих расходов авиапредприятия (Р) от затрат на содержание системы обеспечения безопасности (Рсоб) графически представлена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Зависимость общих расходов авиапредприятия (Р) от затрат на систему обеспечения безопасности (Рсоб).

На графике можно выделить три участка:

I – высокой эффективности вложения капиталов в систему обеспечения безопасности. При увеличении расходов на систему обеспечения безопасности (Рсоб), за счет значительного уменьшения расходов, связанных с АП (Paп) и с уменьшением занятости кресел (Рув), общие расходы авиапредприятия (Р) снижаются.

II – оптимума или конкурентной борьбы. Слабые авиакомпании занимают положение ближе к нижней границе участка, сильные – к верхней. По статистике, в крупных авиакомпаниях затраты на обеспечение безопасности воздушных перевозок составляют 25–30% от общих затрат. При наличии информации об относительных затратах авиакомпаний на безопасность, пассажиры выбирают ту авиакомпанию, в которой вопросам безопасности уделяется больше внимания.

III – неоправданных затрат. Вложенные капиталы из-за недейственности мероприятий не дают ощутимого экономического эффекта.

Диполь "право – экономика" формирует механизм правового влияния государства на экономическую политику авиапредприятий.

По закону пропорциональности потоков работ и ресурсов, затраты на обеспечение безопасности должны быть пропорциональны потенциальным потерям в случае происшествия. С учетом последнего замечания, выплата компенсаций за причиненный ущерб является определяющим параметром, влияющим на экономическую политику авиапредприятий в области безопасности. Степень материальной ответственности перевозчика должна быть достаточно высокой, чтобы стимулировать вложение средств в обеспечение безопасности людей на ВТ. Размер страховой суммы, которую может выплатить перевозчик, зависит от экономических показателей его деятельности и показателей БП по данному виду перевозок.

Определение посильной для перевозчика суммы страховки производится исходя из коэффициента гибели пассажиров на 100 миллионов пасс-км:

(2.2)

(2.2)

где – S – устанавливаемая сумма страховки,

А – годовой объем пассажиро-километров по отрасли,

– количество погибших пассажиров по отрасли за год,

Пч – чистая прибыль авиакомпании на один пассажиро-километр,

k – масштабный коэффициент (коэффициент конкурентоспособности). Если его принять равным 1, то сумма страховок будет равна сумме полученной чистой прибыли.

При низких значениях страховок теряется экономический стимул повышения выживаемости людей в авиационных происшествиях.

Одновременно ответственность перевозчика должна быть компенсирована страхованием его риска. Оптимальные значения размера ответственности и размера страхования риска производится исходя из уравнений (2.1 и 2.2).

Для эффективного управления надежностью АТС разрабатывается программа предупреждения АП, включающая в себя ГУ, КУ и страховую политику. Исходными данными для ее разработки служат:

– анализ состояния безопасности на ВТ,

– тенденция проявления факторов опасности и их корреляция с тяжестью авиационных событий,

– состояние материально-технической базы отрасли,

– состав и уровень подготовки авиационного персонала,

– состояние нормативной правовой базы,

– наличие людских, материальных, финансовых и иных ресурсов,

– иные факторы.