- •Часть I

- •Аннотация

- •Пояснительная записка.

- •I. Морфофункциональный обзор органа зрения

- •Задания блока № I

- •II. Основные принципы проведения анамнеза при общей диагностике зрительной сферы

- •Задание блока № II

- •III. Последовательное описание разделов проведения осмотра глаза и его дополнительных сфер и методики их проведения

- •3.1. Статический визуальный осмотр

- •Задания блока № 3.1

- •Характеристика офтальмологических структур в результате визуального осмотра статичного глаза

- •3.2. Стато-динамические пробы

- •Пальпаторное определение офтальмотонуса

- •Проведение слезной пробы

- •3.3. Динамические пробы – третий раздел офтальмологического осмотра

- •Виды косоглазия

- •Дифференциальная диагностика косоглазия

- •Выражение топической диагностики по клиническим признакам поражения глазодвигательных реакций

- •Диагностика функционирования глазодвигательных нервов

- •Протокол диагностического осмотра глаза и его дополнительных сфер

- •I. Морфофункциональный обзор преддверно-улиткового органа (органа слуха и равновесия)

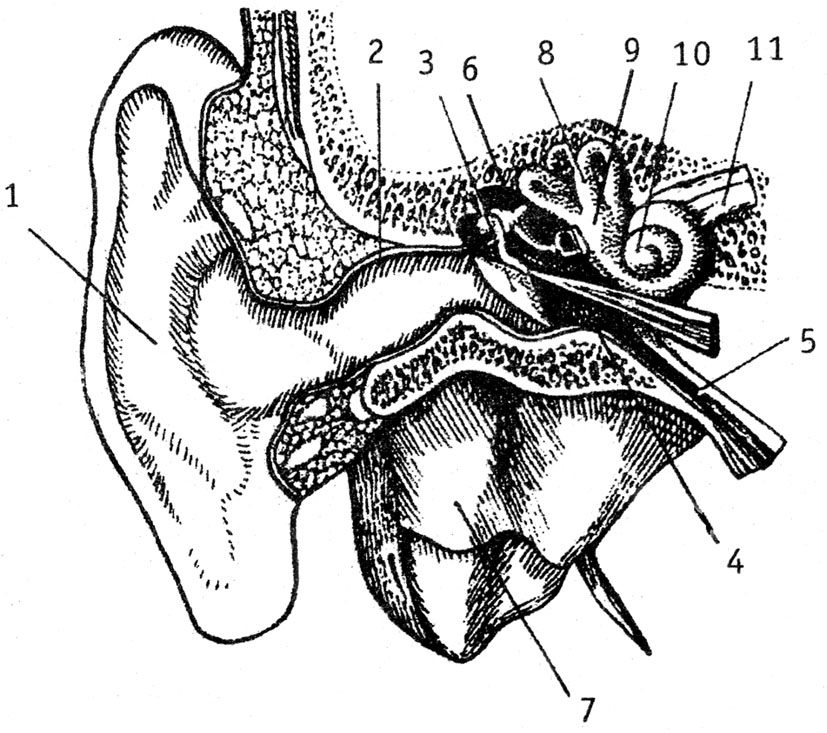

- •Р исунок № 8.

- •Задания блока № I

- •3) Динамические пробы.

- •II. Основные принципы проведения анамнеза при общей диагностике слуховой сферы

- •Задание блока № II

- •III. Последовательное описание и методики выполнения разделов проведения осмотра органа слуха

- •Задание блока № 3.1

- •Примерная схема осмотра уха

I. Морфофункциональный обзор преддверно-улиткового органа (органа слуха и равновесия)

Преддверно-улитковый орган (organum vestibulocochleare), или орган слуха и равновесия (organum status et auditus), состоит из наружного, среднего и внутреннего уха и является периферической частью двух анализаторов – слухового и вестибулярного (схема №. 1).

Слуховой анализатор обеспечивает восприятие звуковой информации об изменениях в окружающей среде, что позволяет своевременно реагировать на звук, и его силу. Слуховой анализатор обеспечивает анализ звуковых колебаний, в результате чего можно различать принадлежность звука к тем или иным предметам, формирует слуховые ощущения и образы. Слух является одним из факторов общения людей между собой с помощью речи. Формирование устной речи у ребенка невозможно при нарушении слухового анализатора.

Преддверно-улитковый

орган

Наружное ухо –

auris

externa

Среднее ухо -

auris media

Внутреннее ухо -

auris interna

Наружное ухо – auris

externa

Ушная раковина -

auricula

Наружный слуховой

проход –

meatus

acusticus axternus

Среднее ухо – auris

media

Барабанная перепонка

–

membrane

tympani

Барабанная полость –

cavitas

tympanica

Сосцевидные ячейки –

cellulae

mas toidea

Слуховая (евстахиева)

труба – tuba

(Eustachii) auditiva

Слуховые косточки –

ossicula

auditus

Внутреннее ухо – auris

interna

Костный лабиринт –

labyrinthus

osseus

Перепончатый лабиринт

–

labyrinthus

membranaceus

Преддверие - vestibulum

Перепончатое преддверие

- vestibulum membranaceus

Перепончатые полукружные

протоки - ductuli

semicirculares

membranacei

Полукружные каналы –

canales

semicirculares

Перепончатый проток

улитки – ductus

cochlearis

Улитка – cochlea

Схема № 1. Строение преддверно-улиткового органа

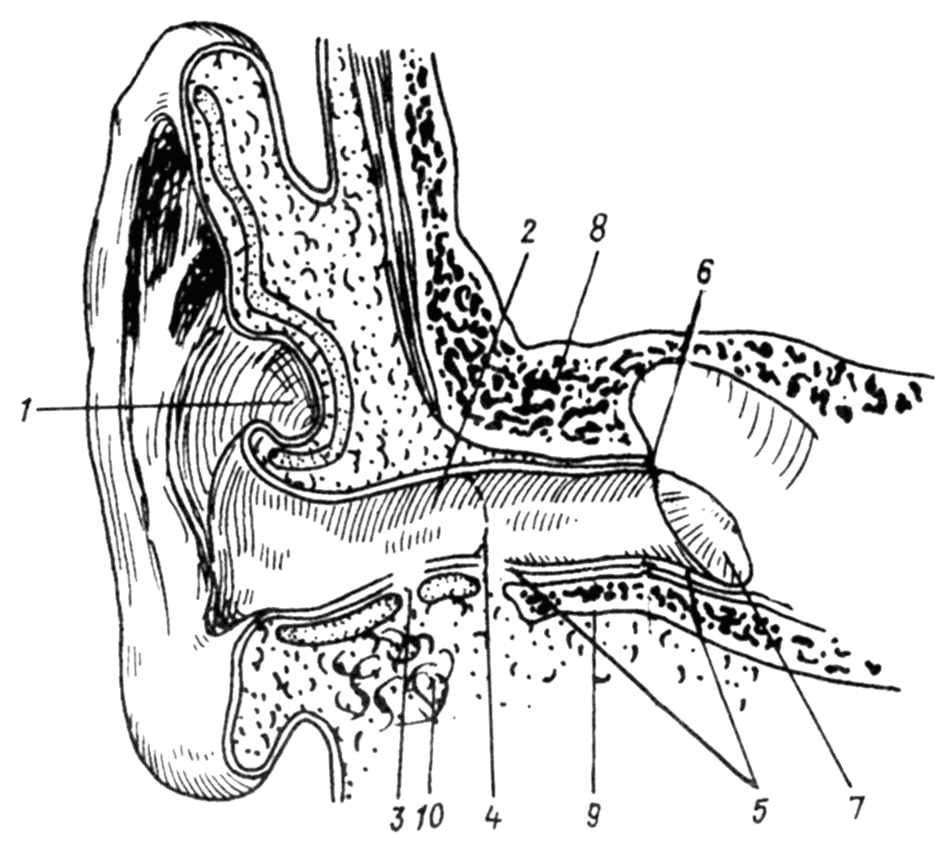

Наружное ухо. Наружное ухо (auris externa) играет роль слуховой воронки для улавливания и проведения звука, состоит из двух основных морфологических составляющих: ушной раковины и наружного слухового прохода (рис.1).

Наружный слуховой проход проводит звуковые колебания, имеет длину 20 мм, овальное сечение, состоит из двух частей: – хрящевой наружный слуховой проход (длина – 6 мм), расположен фронтально и костный наружный слуховой проход (длина – 14 мм), образовав с хрящевой частью угол, направляется вперед.

Рисунок № 1. Строение наружного уха и наружного слухового прохода

1 – наружное отверстие хрящевого слухового прохода; 2 – хрящевой наружный слуховой проход; 3 – вырезки хряща наружного слухового прохода (санториниевы); 4 – круговая связка; 5 – костная часть наружного слухового прохода; 6 – барабанная вырезка; 7 – барабанная перепонка; 8 – верхняя стенка наружного слухового прохода; 9 – нижняя стенка;

10 – околоушная железа.

Наружное отверстие хрящевого слухового прохода расположено в глубине полости ушной раковины, продолжается внутри до наружного слухового отверстия височной кости. Просвет хрящевого канала постепенно суживается от начала до места соединения хрящевой части с костной (здесь он самый узкий). Диаметр просвета колеблется от 0,6 до 0,9 мм. Задняя и верхняя стенки образованы плотной соединительной тканью. Передняя хрящевая стенка канала переходит в козелок. Изнутри наружный слуховой проход покрыт кожей, которая в хрящевой части содержит жесткие волосы и железы, выделяющие ушную серу. Круговая связка соединяет хрящевую и костную части, ее наличие обуславливает значительную подвижность слухового прохода. Костная часть наружного слухового прохода находится в височной кости, начинаясь наружным слуховым отверстием. В костном отделе кожа тонкая, не имеет волос и желез. Барабанная вырезка является внутренней границей наружного слухового прохода. Верхняя стенка наружного слухового прохода отделяет наружное ухо от средней черепной ямки, нижняя стенка – отделяет околоушную железу от наружного уха. Возможен переход воспалительного процесса из наружного уха (через санториниевы щели) на околоушную железу и наоборот.

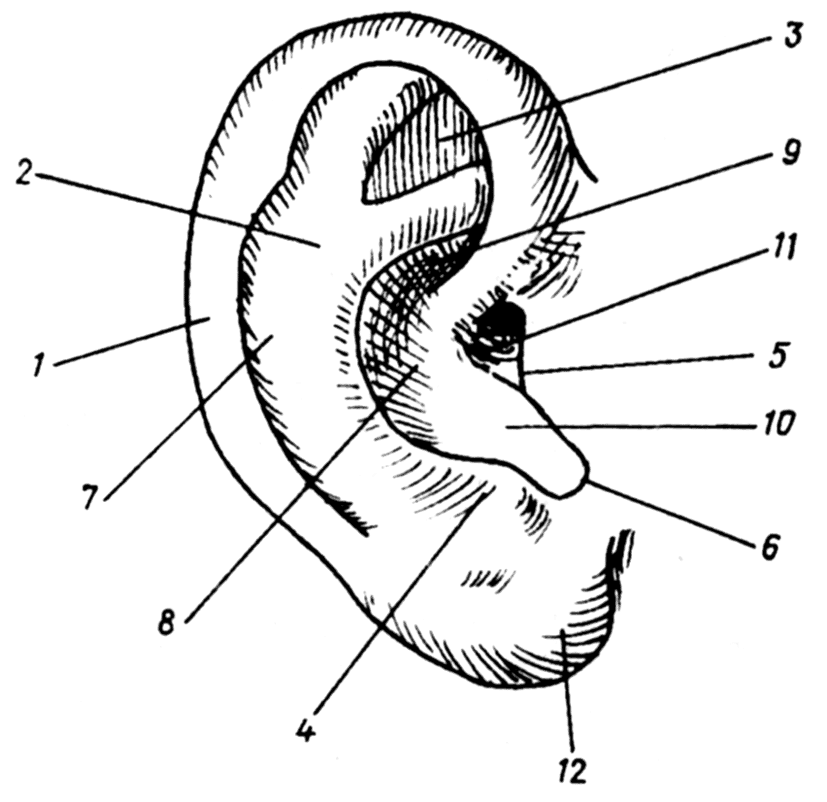

Ушная раковина улавливает звуковые колебания. Основой ушной раковины в двух третях является эластический хрящ толщиной до 1 мм, покрытый кожей. В нижней трети – это складка кожи, заполненная жиром (рис. 2). Размер и форма ушной раковины индивидуально изменчивы.

Рисунок № 2. Строение ушной раковины (вогнутая поверхность левой ушной раковины)

1 – завиток –расположен по наружному краю раковины; 2 – противозавиток – имеет две ножки; 3 – треугольная ямка - ограничена ножками противозавитка; 4 – противокозелок – нижняя граница противозавитка; 5 – козелок – расположен спереди входа в наружный слуховой проход; 6 – межкозелковая вырезка; 7 – ладья; 8 – углубление ушной раковины;

9 – челнок раковины; 10 – полость раковины; 11 – наружное слуховое отверстие – находится в глубине полости раковины; 12 – долька уха - дубликатура кожи, заполненная жировой клетчаткой.

Наружный слуховой проход S- образно изогнут, расположен вначале горизонтально, а затем фронтально-вертикально.

В горизонтальной плоскости хрящевая часть прохода выступает вперед, в костном отделе выпуклость обращена кзади. В вертикальной плоскости в хрящевом отделе выпуклость направлена книзу, в костном отделе – кверху. Чтобы выпрямить кривизну хрящевой части канала, ушную раковину следует оттянуть кверху, кзади, кнаружи.

Среднее ухо. Среднее ухо (auris media) представляет собой систему воздухоносных полостей в толще каменистой части височной кости.

Среднее ухо состоит из следующих элементов: барабанной перепонки, барабанной полости, слуховых косточек, слуховой трубы и воздухоносных ячеек сосцевидного отростка.

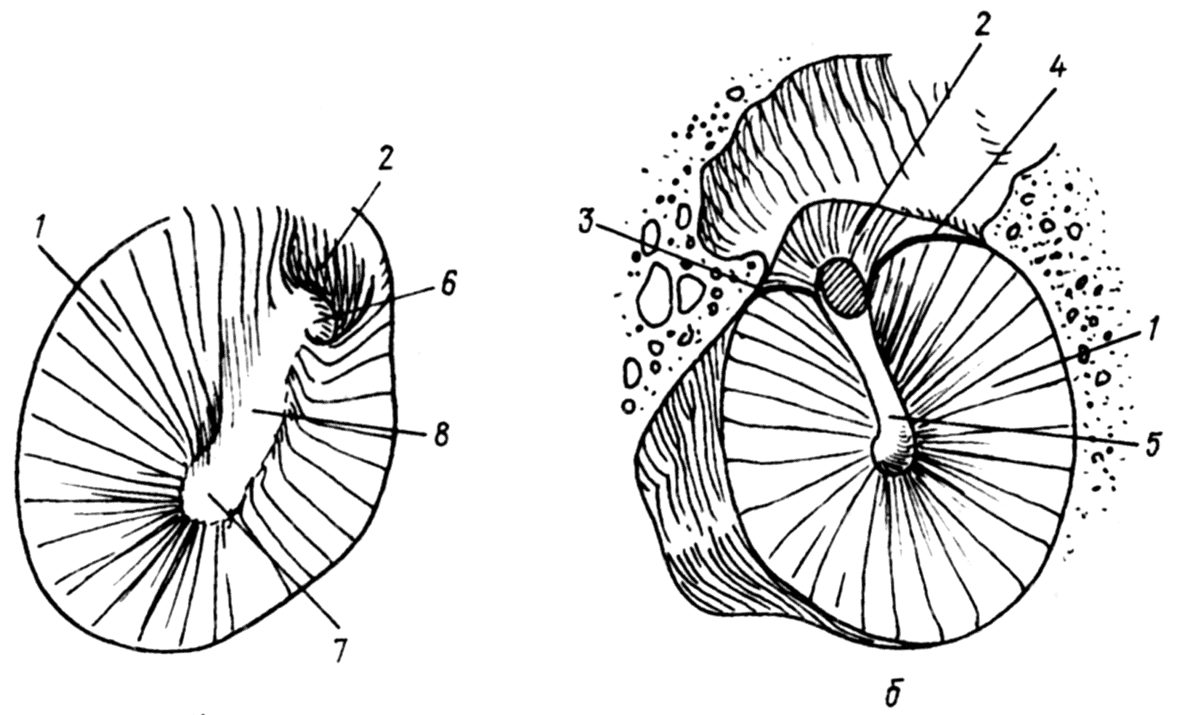

Барабанная перепонка является границей между наружным и средним ухом и представляет собой тонкую, непроницаемую для воздуха и жидкости мембрану перламутрово-серого цвета. Большая часть барабанной перепонки находится в натянутом состоянии за счет фиксации в циркулярном желобе волокнисто-хрящевого кольца. В верхне-переднем отделе барабанная перепонка не натянута из-за отсутствия желоба и среднего фиброзного слоя.

Барабанная перепонка состоит из трех слоев: 1) наружный - кожный является продолжением кожи наружного слухового прохода, истончен и не содержит желез и волосяных луковиц; 2) - внутренний – слизистый, является продолжением слизистой оболочки барабанной полости; 3) - средний – соединительнотканный, представлен двумя слоями волокон (радиальных и циркулярных), обеспечивающих натянутое положение барабанной перепонки (рис. 3).

При ее повреждении обычно образуется рубец за счет регенерации кожного и слизистого слоя.

Звуковые волны, проникающие через наружный слуховой проход, приводят барабанную перепонку в колебательные движения, которые передаются системе косточек в среднем ухе.

Рисунок № 3. Строение барабанной перепонки

а – вид со стороны наружного слухового прохода; б – вид со стороны барабанной полости

1 – натянутая часть барабанной перепонки по краям барабанного кольца;

2 – ненатянутая часть барабанной перепонки (шрапнелева мембрана); расположена между концами барабанной вырезки (Ривинуса), не имеет фиброзной ткани. При повышении давления в барабанной полости выпячивается в наружный слуховой проход. Отграничена двумя молоточковыми (трёльчевыми) складками – передней и задней; 3 – передняя молоточковая складка; 4 – задняя молоточковая складка. Складки вдаются в барабанную полость, образуют угол, открытый кпереди и кверху. Если смотреть снаружи – это складки кожи на поверхности барабанной перепонки, расходящиеся от молоточкового выступа;

5 – рукоятка молоточка; 6 – молоточковый выступ, образован латеральным отростком молоточка; 7 – пупок барабанной перепонки, расположен несколько ниже центра;

8 – молоточковая полоска - S-образно изогнута за счет прилежащей к внутренней поверхности на этом уровне рукоятки молоточка. Угол наклона барабанной перепонки по отношению к нижней стенке наружного слухового прохода равен 40-500.

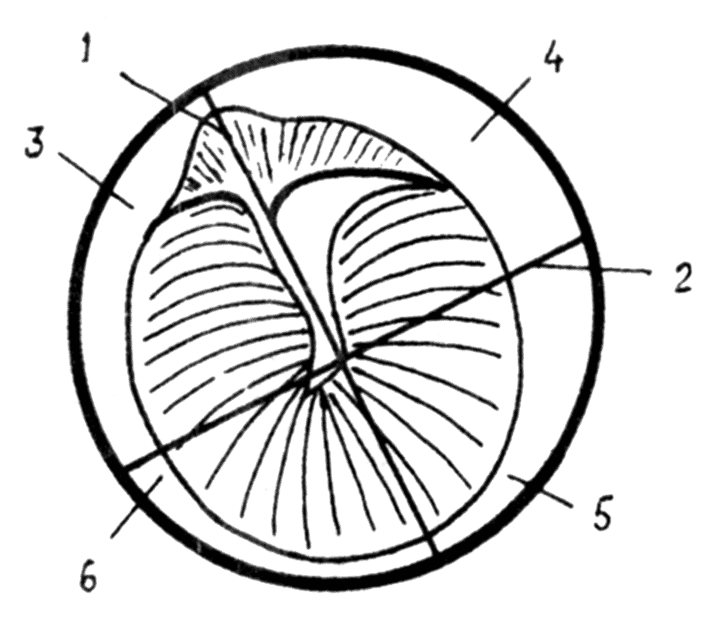

В практических целях натянутую часть - pars tensa – барабанной перепонки делят на квадранты (рис. 4).

Р исунок

№ 4. Расположение квадрантов

барабанной перепонки

исунок

№ 4. Расположение квадрантов

барабанной перепонки

1 – линия, проводимая вдоль рукоятки молоточка до нижнего края барабанной перепонки;

2 – линия, проводимая через пупок барабанной перепонки перпендикулярно линии 1;

3 – передневерхний квадрант;

4 – задневерхний квадрант – к барабанной перепонке прилежит рукоятка молоточка, длинный отросток наковальни. На этом уровне расположено стремя;

5 – задненижний квадрант;

6 – передненижний квадрант.

Барабанная полость представляет собой куб неправильной формы объемом около 1 см3, расположенный в каменистой части височной кости. Делится барабанная полость на три отдела:

1 - верхний - аттик, или надбарабанное пространство (эпитимпанум), расположено выше уровня барабанной перепонки;

2 - средний - (мезотимпанум) расположен на уровне натянутой части барабанной перепонки;

3 -- нижний - (гипотимпанум), находящийся ниже уровня барабанной перепонки и переходящий в слуховую трубу.

Барабанная полость имеет шесть стенок, которые выстланы слизистой, снабженной мерцательным эпителием.

Слуховые косточки представляют единую цепь от барабанной перепонки до овального окна преддверия. Они подвешены в надбарабанном пространстве с помощью соединительнотканных волокон, покрыты слизистой оболочкой и имеют следующие названия:

1 - молоточек, рукоятка которого соединена с фиброзным слоем барабанной перепонки, соединена с центром барабанной перепонки, прилежит к ее внутренней поверхности по всей длине

2 – наковальня, занимает срединное положение и соединена сочленениями с остальными косточками;

3 - стремечко, подножная пластинка которого передает колебания в преддверие внутреннего уха.

Косточки соединяются между собой подвижными соединениями – суставами. Мышцы барабанной полости (натягивающая барабанную перепонку и стременная) удерживают слуховые косточки в состоянии напряжения и защищают внутреннее ухо от чрезмерных звуковых раздражений.

Слуховая (евстахиева) труба — образование длиной 3,5 см, через которое барабанная полость сообщается с носоглоткой. Состоит слуховая труба из короткого костного отдела, занимающего 1/3 длины, и длинного перепончато-хрящевого отдела, представляющего сомкнутую мышечную трубку, которая раскрывается при глотании и зевании, свободно пропуская воздух в барабанную полость. Место соединения этих отделов является самым узким и называется перешейком. Функция слуховой трубы – регуляция давления внутри барабанной полости. По строению стенки различают два отдела трубы – костный и хрящевой (рис. 5)..

Рисунок № 5. Строение слуховой трубы

1 – барабанная полость; 2 – костная часть слуховой трубы (1/3 длины) – представлена полуканалом слуховой трубы; 3 – барабанное отверстие слуховой трубы; 4 – хрящевая часть слуховой трубы (2/3 длины), образована эластическим хрящом, который на нижней и латеральной стенках дополнен фиброзной тканью. В слизистой оболочке трубы имеются слизистые железы и лимфатические фолликулы. От хрящевой части трубы начинаются мышцы мягкого неба, которые при сокращении во время глотания и зевания расширяют глоточное отверстие слуховой трубы, и воздух из носоглотки свободно проходит в барабанную полость; 5 – глоточное отверстие слуховой трубы; 6 – мышца, напрягающая барабанную перепонку.

Слизистая оболочка, выстилающая слуховую трубу, является продолжением слизистой оболочки носоглотки, покрыта многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием с движением ресничек из барабанной полости в носоглотку.

Таким образом, слуховая труба выполняет защитную функцию, препятствуя проникновению инфекционного начала, и дренажную функцию, эвакуируя из барабанной полости отделяемое. Еще одной важной функцией слуховой трубы является вентиляционная, которая обеспечивает прохождение воздуха и уравновешивает атмосферное давление с давлением в барабанной полости. При нарушении проходимости слуховой трубы происходит разряжение воздуха в среднем ухе, втяжение барабанной перепонки и возможно развитие стойкого снижения слуха.

Ячейки сосцевидного отростка представляют собой воздухоносные полости, связанные с барабанной полостью в области аттика через вход в пещеру. Слизистая оболочка, выстилающая ячейки, является продолжением слизистой оболочки барабанной полости.

Внутреннее строение сосцевидного отростка зависит от образования воздушных полостей и бывает трех типов: пневматический - (наиболее часто) - с большим количеством воздухоносных ячеек; диплоэтический - (губчатый) - имеет немного ячеек небольшого размера; склеротический - (компактный) - сосцевидный отросток образован плотной тканью. На процесс пневматизации сосцевидного отростка влияют перенесенные заболевания, нарушения обменных процессов. Хроническое воспаление среднего уха может способствовать развитию склеротического типа сосцевидного отростка.

Все воздухоносные полости, независимо от строения, сообщаются между собой и сосцевидной пещерой - постоянно существующей ячейкой. Обычно она расположена на глубине около 2 см от поверхности сосцевидного отростка и граничит с твердой мозговой оболочкой, сигмовидным синусом, а также костным каналом, в котором проходит лицевой нерв. Поэтому острые и хронические воспаления среднего уха могут привести к проникновению инфекции в полость черепа, развитию паралича лицевого нерва (VII пара черепно-мозговых нервов).

Кровоснабжение среднего уха происходит за счет ветвей наружной сонной артерии, венозный отток осуществляется в наружную яремную вену. Иннервация обеспечивается чувствительными нервами из верхнего шейного сплетения, а двигательными - веточкой лицевого нерва.

Рисунок № 6. Схема строения уха

1 - ушная раковина; 2 – наружный слуховой проход; 3 - барабанная перепонка;

4 – барабанная полость; 5 - слуховая труба; 6 - слуховые косточки; 7 - сосцевидный отросток; 8 - полукружные каналы; 9 - преддверие улитки; 10 - улитка; 11 - преддверноулитковый нерв (VIII пара черепно-мозговых нервов)

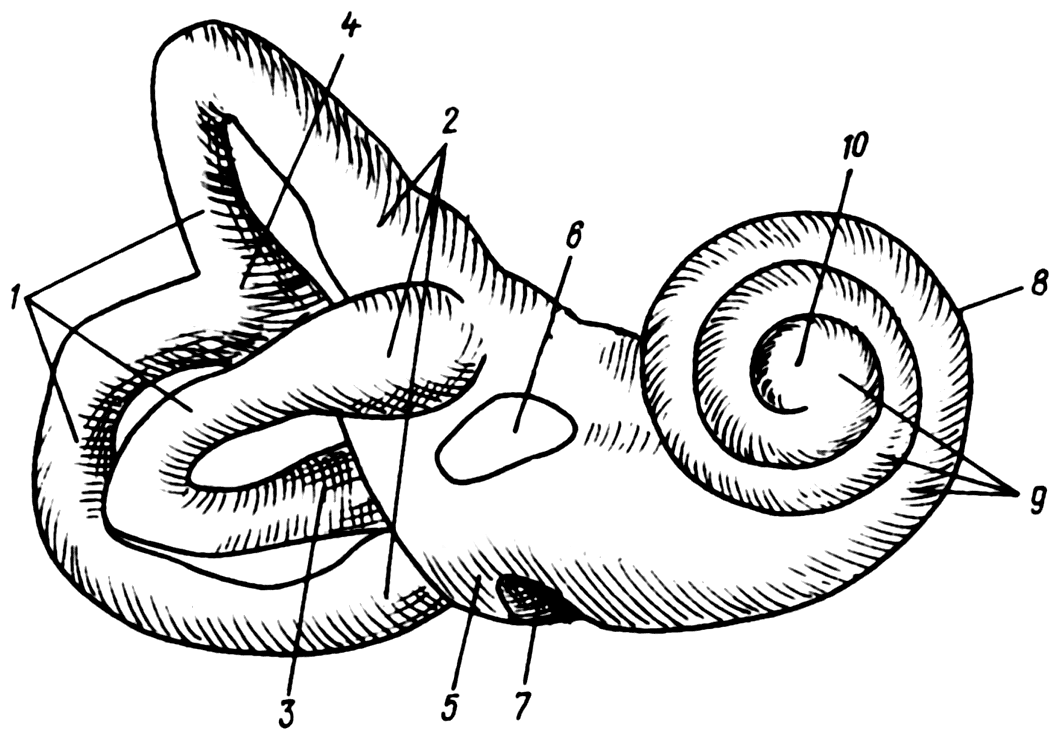

Внутреннее ухо представлено костным лабиринтом, расположенным в пирамиде височной кости, и находящимся в нем перепончатым лабиринтом. Костный лабиринт состоит из трех отделов: преддверия, канала улитки и трех полукружных каналов (рис. 6).

Преддверие - средняя часть лабиринта, на наружной стенке которого расположены два окна, ведущие в барабанную полость. Овальное окно преддверия закрыто пластинкой стремени. Круглое окно закрыто вторичной барабанной перепонкой. Передняя часть преддверия сообщается с улиткой через лестницу преддверия. Задняя часть содержит два вдавления для мешочков вестибулярного аппарата.

Улитка - костный спиральный канал в два с половиной оборота, который делится костной спиральной пластинкой на лестницу преддверия и барабанную лестницу. Между собой они сообщаются через отверстие, находящееся у верхушки улитки.

Полукружные каналы - костные образования, расположенные в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: горизонтальной, фронтальной и сагиттальной. Каждый канал имеет два колена - расширенную ножку (ампулу) и простую. Простые ножки переднего и заднего полукружных каналов сливаются в одну, поэтому у трех каналов имеется пять отверстий (рис. 7).

Рисунок № 7. Строение костного лабиринта (вид с латеральной стороны, обращенной к барабанной полости)

1 – костные полукружные каналы (задний отдел лабиринта); 2 – ампуллярные костные ножки, заканчиваются расширением, открываются тремя отверстиями в костное преддверие; 3 – простая костная ножка, имеется только в латеральном канале, который открывается в преддверие двумя ножками; 4 – общая костная ножка, образуется за счет объединения простых ножек преддверного и заднего полукружных каналов, открывается в преддверие;

5 – преддверие - средняя центральная часть лабиринта, его латеральная стенка образует медиальную стенку барабанной полости; 6 – окно преддверия, расположено на латеральной стенке, обращено в барабанную полость; 7 – окно улитки, расположено у входа в канал улитки, затянуто вторичной барабанной перепонкой (окном улитки); 8 – улитка - передний отдел лабиринта; 9 – спиральный канал улитки, начинается в переднем отделе преддверия, заканчивается слепо, совершая 2,5 оборота; 10 – купол улитки, обращен латерально в сторону барабанной полости, отделен тонкой костной пластинкой от канала сонной артерии височной кости.

Перепончатый лабиринт состоит из перепончатой улитки, трех полукружных каналов и двух мешочков (сферического и эллиптического), расположенных в преддверии костного лабиринта. Между костным и перепончатым лабиринтом находится перилимфа (жидкость Котуньо), которая представляет собой видоизмененную спинномозговую жидкость. Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой (жидкость Скарпы) (рис. 8).