- •Агесандр (м. Б. Александр). Афродита Мелосская. Мрамор.

- •Искусство гомеровского периода

- •Храм Аполлона в Коринфе. VI в. До н. Э.

- •VII в. До н. Э. Афины, Национальный

- •Искусство классической эпохи

- •Голова с фронтона храма Афнны на Эгине.

- •V в. До н. Э. Мюнхен, Глиптотека

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Аполлона. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До н. Э. Олимпия, музей

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Дедамии. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До и. Э. Олимпия, музей

- •Краснофигурная вазопись первой четверти V в. До н. Э.

- •Евфимид. Проводы Гектора. Глина. Конец VI — начало V в. До н. Э. Мюнхен, Музей прикладного античного искусства

- •Круглая скульптура и рельефы ранней классики

- •(Вторая половина V в. До н. Э.)

- •Поликлет. Дорифор. Слепок с мраморной римской копии. Середина V в. До н. Э.

- •II о лик лет. Диадумен. Мрамор. Римская копия. Середина V в. До н. Э. Афины, Национальный музей

- •Парфенон.

- •Ионическая и коринфская капители

- •Коринфская капитель

- •Поздняя классика (IV в. До н. Э.)

- •Скопанс.Голова раненого воина с заподного фронтона храма Афины Алей в Тегее. Середина IV в. До н. Э.

- •V в. До н. Э. Берлин, Государственные

- •Античная монета

- •Голова Афродиты из Пергама. Мрамор.

- •II в. До и. Э. Берлин, Государственные музеи

- •Содержание

- •Соколов Глеб Иванович

Голова с фронтона храма Афнны на Эгине.

Мрамор. Начало V в. до н. э. Мюнхен,

Глиптотека

На рубеже архаики и классики были изваяны статуи фронтонов храма Афины Афайи на острове Эгина. В 1901 г. там производил раскопки немецкий ученый Фурт-венглер, обнаруживший эти скульптуры и много декоративных фрагментов здания: акротерии, антефиксы, архитектурные детали. Реконструкция фронтонов, особенно восточного, показала, что их композиции — новое слово в искусстве Эллады. Здесь уже достигнуто единство действия, преодолена условность разновременных сюжетов, свойственная ранее композициям, подобным фронтону храма Артемиды на острове Корфу. Совершеннее и достовернее изображения людей, более свободны и естественны их движения, хотя заметны еще старые принципы симметрии и застылость центральных образов.

На обоих фронтонах изображена борьба ахейцев с троянцами в Троянской войне (XIII—XII вв. до н. э.). В центре композиции стояла Афина, помогавшая ахейцам. Полагают, что на восточном, основном, фронтоне демонстрировался первый поход на Трою как событие общеэллинского значения. На западном же фронтоне был представлен второй поход, в котором участвовали эгинские герои. Этим скульптор как бы указывал на важную роль острова Эгина в великом походе греков.

Фигуры западного фронтона были исполнены около 500 г. до н. э., в период, когда кровопролитная греко-персидская война только назревала. В своем искусстве греки всегда откликались на злободневные события, но стремились показывать не то, что происходило у них на глазах, а эпизоды из древней истории, которые стали уже легендарными, но были созвучны и близки тогдашним настроениям. Отчасти этим объясняется свойственная эллинскому искусству иносказательность — метафоричность широкого плана и особенная поэтичность греческих

произведений. В данном случае, обратившись к мифу о Троянской войне, ваятели, несомненно, хотели напомнить о былой победе и укрепить веру в возможность одоления врагов-персов.

Поэзия эллинов того времени также насыщена возвышенными призывами к доблести и мужеству:

Вперед, сыны Эллады, устремитесь в бой! Освободите алтари родных богов , И прадедов могилы! Бой идет за все!

Эсхил. Персы

Поле фронтона над шестиколонным западным портиком заполняли статуи сражающихся воинов-гоплитов, а самое высокое центральное место занимало, как упоминалось, изваяние Афины. Двенадцать персонажей на западном фронтоне расположены симметрично: фигуры шестерых воинов слева зеркально повторены в композиции справа. В отличие от более ранних фронтонов, фигуры здесь одного размера, вне зависимости от того, в углах ли они помещены или в центре. Исключение составляет лишь более крупное изваяние богини. Преодолена, таким образом, разномасштабность, свойственная ранним архаическим изображениям. Позы фигур подчинены композиции. Воины в центральной части фронтона стоят во весь рост, ближе к краям они показаны опустившимися на колени. В углах будто скованные, полулежащие в сложных и неудобных позах воины, умирающие от ран или вытаскивающие вражеские стрелы из своих тел. Обращенные лицом к зрителю, они как бы демонстрируют мужество и героическую смерть. В этом ощущается некоторая театральность, заметная и в архаических памятниках, в частности метопах храма в Селинунте.

Статуи здесь уже не плоскостно-рельефные, но круглые, не слитые с фоном, как раньше, а свободно стоящие на площадке фронтона. Однако наряду с этими признаками классического искусства в западном фронтоне сохраняются, как отмечалось, еще такие черты старого искусства, как симметричность и застылость.

Величавая и строгая Афина вооружена: в ее руках щит и копье, на голове шлем, на груди эгида — козья шкура с головой горгоны Медузы. Богиня, защищающая павшего ахейского воина от нападающих троянцев, представлена такой, какой обрисовал ее великий поэт:

Дочь между тем Эгиоха — Кронида в чертоге отцовском Мягкий свой пеплос1 сняла и струей его на пол спустила,— Пестроузорный, который сготовлен был ею самою. Вместо него же надевши хитон молневержца Зевеса, Для многослезного боя в доспехи она облеклася. Плечи себе облачила эгидой, богатой кистями, Страшною; ужас ее обтекает венком отовсюду, Сила в ней, распря, напор, леденящая душу погоня,

' Пеплос — в Древней Греции женская

верхняя одежда из легкой ткани в

складках,

без рукавов.

Пеплос — в Древней Греции женская

верхняя одежда из легкой ткани в

складках,

без рукавов.

В ней голова и горгоны, чудовища страшного видом, Страшная, грозная, Зевса эгидодержавного чудо. Шлем свой надела, имевший два гребня, четыре султана, Образы ста градоборцев тот шлем золотой украшали.

Гомер. Илиада

В статуе Афины распределение объемов и форм тщательно продумано : справа — большой щит, слева -ч крупные складки одежды. Равновесие компонентов хорошо согласовано с подчеркнутым во фронтоне равенством сил борющихся. И все же едва заметно, но показано тяготение Афины к ахейцам. Оно определяется положением рук со щитом и копьем, поворотом ног, слегка проступающим давлением на одежды согнутого колена.

В оформлении эгинских фронтонов большую роль играл цвет. Узоры одежд Афины, орнаменты на щитах воинов сверкали красками и позолотой. Архаика, проявлявшаяся в красочности, пестроте и яркости украшений фронтонов, еще напоминала о себе в этом раннеклассическом памятнике.

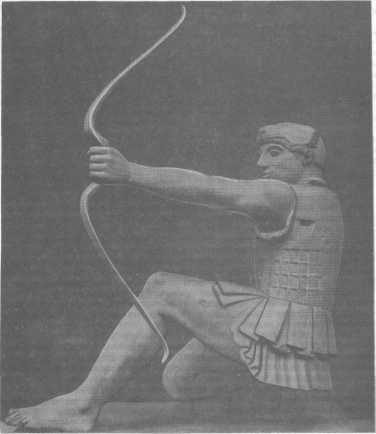

Очень выразительна фигура лучника в шлеме, очевидно, щеголя Париса, из-за которого началась война. Его изваяние отличается некоторой архаической застылостью и слегка нарочитой, предназначенной для восприятия издали узорчатой орнаментальностью контура (хотя отдельные детали уже трактованы пластично и живо).

В «Илиаде» Гомера Парис выступает красивым, нарядным. Поэт описывает роскошные доспехи троянского воина:

Богоподобный Парис же, супруг пышнокудрой Елены,

Стал между тем облекать себе плечи доспехом прекрасным.

Прежде всего по блестящей поноже на каждую голень

Он наложил, прикрепляя поножу серебряной пряжкой;

Следом за этим и грудь защитил себе панцирем крепким

Брата Ликаона, точно ему приходившимся впору.

Сверху на плечи набросил сначала свой меч среброгвоздный

С медным клинком, а потом и огромнейший щит некрушимый,

Мощную голову шлемом покрыл, сработанным прочно,

С гривою конскою; страшно над шлемом она волновалась.

Крепкое взял и копье, по руке его тщательно выбрав.

Архаичность трактовки образов западного фронтона особенно отчетлива в лицах воинов. Щеки их слишком заметно круглятся, нет плавных, как будет позднее в классике, переходов от одного объема к другому. Архаическая улыбка оживляет лица, она воспринимается как своеобразный отблеск живой человеческой души — ее символ. Во всем — в резком сопоставлении форм и масс, в характере ликов — проступает интуитивно осознанная и воплощенная мастером гармония, которая заключается в сочетании условности скульптурных образов с обобщенными формами несущей их архитектуры. Конкретные, индивидуально неповторимые лица определенных людей резко бы с ней диссонировали. Возможно, отчасти этим достигается единство архитектуры и

Восточный фронтон храма Афины на Эгине. Лучник. Мрамор. Начало V в. до и. э.

Мюнхен, Глиптотека

скульптуры, свойственное лучшим произведениям позднеархаического искусства.

Статуи восточного фронтона храма Афины Афайи более совершенны по исполнению. Различие может быть объяснено тем, что фронтон этот вскоре после изготовления был разрушен (персами ли, молнией ли — сказать трудно) и затем обновлен, а изваяния заменены новыми. Найденные во время раскопок фрагменты статуй восточного фронтона (двух его различных периодов: древнейшего, 500 г. до н. э., и более позднего, около 480 г. до н. э., после разрушения первой композиции) дают возможность сравнить эти изваяния и увидеть изменения, что произошли в греческом искусстве примерно за двадцать лет.

К произведениям раннего восточного фронтона относится голова в шлеме, возможно, Афины. Фигура богини была представлена, очевидно, фронтально, но ее покровительство ахейцам определялось не поворотом головы, а наивной архаической манерой в трактовке деталей. Так, в сторону ахейцев вправо слегка смещен пробор в ее прическе, также вправо сдвинут наносник поднятого шлема. Мастер как бы намекал на благоволение богини грекам. Пластика этого образа созвучна статуям западного фронтона, исполненного тогда же. Легкая припухлость щек, архаическая улыбка, миндалевидные глаза, орнаментальное расположение волос над лбом свидетельствуют о следовании еще традициям старого искусства.

Голова Афины со второго, более позднего, восточного фронтона изваяна иначе. Свойственный архаике несколько удивленный, наивный взгляд сменяется спокойным, уверенным. Исчезает типичная для архаических лиц улыбка, обнаруживается и новое отношение к объемам: нижняя часть лица тяжелеет, сглаживается резкая граница у скул, плавным становится овал лица, сочными красиво сложенные губы, овальными, не такими узкими и изогнутыми, как ранее, глаза. Смягчается и присущая архаике декоративность, проявлявшаяся в орнаментальной трактовке волос.

Заметна разительная перемена и в характере образов: меньше стало восторженности, но больше спокойствия и уверенности. На смену условности, архаической символике пришли конкретность чувств человека, классическая определенность. Новшества, привнесенные классикой, отчасти восполнили утрату былой поэтичности памятников и выразили суть совершившегося в искусстве перелома.

Эгинские изваяния позволяют почувствовать как бы водораздел между архаическим и классическим восприятием действительности. В скульптурных формах одного храма оказался, таким образом, запечатленным процесс перехода от архаики к классике.

Изменения появляются и в композиции (второй восто'чный фронтон отличается от западного). Схема ^стается как будто прежней: также самое высокое место в центре занимает Афина и также постепенно склоняются фигуры борющихся воинов к углам, где полулежат погибающие герои. Нерушима и симметрия, свойственная более ранним фронтонам, и впечатление манекенности фигурок, расставленных любящим порядок мастером по обе стороны от Афины.

Но внимательный зритель может заметить и существенные изменения, которые вряд ли объясняются личным вкусом скульптора: в более поздней композиции на две фигуры меньше.

Мастер архаического фронтона стремился, в частности, к тому, чтобы построить из фигур замысловатую арабеску. Заметная издали, она привлекала внимание прежде всего своей декоративностью, красивым узором. Задача скульптора нового времени иная — показать жизненность воинов, их реальность. Нечто подобное происходило тогда же и чуть ранее в вазописи, в частности в композициях мастера Андокида. В чер-нофигурной технике у него больше персонажей, чем в сменяющей ее краснофигурной. Усиление активности и реальности действующих лиц, иная роль фона, а также новое взаимоотношение фигур и пространства были общими и в вазописи, и во фронтонной скульптуре.

И действительно, достаточно взглянуть на довольно убедительную реконструкцию восточного фронтона, чтобы почувствовать разницу в темпе, ритме боя по сравнению с западным фронтоном. Афина уже не предстоит торжественно в центре, а в волнении устремляется на помощь ахейцам. Скульптор языком пластики передает напряжение боя:

Трои сыны потеснили сперва быстроглазых ахейцев. Бросив тело, те побежали. Но гордым троянцам Не удалось умертвить никого, хоть и очень хотелось. Труп же они увлекли. Но вдали от него находились Очень недолго ахейцы. Тотчас повернул их обратно - Сын Теламонов Аякс — и своими делами и видом

После Пелида бесстрашного всех превышавший данайцев, Ринулся он из передних рядов; по отваге подобный Дикому вепрю, который в горах, обернувшись при бегстве, Быстрых собак и ловцов рассыпает легко по ущельям. ...Требовал около тела стоять и сражаться вплотную. Так наставлял их Аякс великан. Между тем орошалась Алою кровью земля, и один на другого валились Трупы троянских бойцов и сверхмощных союзников Трои.

Гомер. Илиада

Скульптор позднего восточного фронтона стремится представить воинов в сложных движениях. Порой он делает это подчеркнуто резко, словно нарочито (некоторые воины почти опрокинуты на спины). Один из сражающихся протягивает вперед руки, чтобы спасти раненого товарища. В его движении много живого порыва, разрывающего изысканную ткань архаического искусства. По-новому трактуются и лица воинов, хотя еще сохраняются прически архаического типа, обрамляющие лоб однообразными завитками. В битве ахейцев и троянцев принимает участие Геракл —

...Герой дерзновеннейший, львиное сердце,

Некогда прибыл сюда за конями от Лаомедонта

Только с шестью кораблями, с значительно меньшим отрядом,—

И разгромил Илион...

Западный фронтон храма Афины на Эгине. Угловая фигура воина. Мрамор. Начало

V в. до н. э. Мюнхен, Глиптотека

На его голову наброшена львиная морда от шкуры убитого им хищника. В постановке фигуры Геракла нет красивой замысловатости архаической статуи. Это и не эффектная поза, как будет позднее в изваяниях, подобных Аполлону Бельведерскому. Необходимое для боя положение тела оказывается естественным и потому самым красивым.

Большое внимание уделяет скульптор моделировке мускулатуры Геракла. Сквозь шероховатую поверхность грубого камня проступают очертания напряженных мышц его рук и ног.

Через позы воинов раскрываются различные ситуации. Мгновенность остановки смелого Геракла позволяет почувствовать концентрацию в его руках смертоносной силы. Отличен от свободных жестов молодого героя грузный бег пожилого грека — могучего гоплита со щитом и копьем, спешащего на помощь поверженному соратнику. Скульптор хорошо представлял себе обстановку баталий, близко знал жизнь воинов.

Посланец персов рассказывал о великом сражении:

...Густо мертвецы лежат

На отмелях и скалах. Побежали все,

Кто уцелел из ополченья варваров!

Как острогою рыбаки косяк тунцов

На стрежне бьют, топтали и топили нас

И погребали мертвых под обломками.

Победный гул мешался с воплем ужаса

Над солью моря. Тут сошла ночная чернь.

Всей бездны горя мне до дна не вычерпать,

Хотя бы десять суток слезный длил рассказ.

Знай твердо, никогда еще за день один

Не умирало столько сыновей земли.

Эсхил. Персы

Восточный фронтон храма Афины на Эгине. Угловая фигура воина. Мрамор. Начало