- •Агесандр (м. Б. Александр). Афродита Мелосская. Мрамор.

- •Искусство гомеровского периода

- •Храм Аполлона в Коринфе. VI в. До н. Э.

- •VII в. До н. Э. Афины, Национальный

- •Искусство классической эпохи

- •Голова с фронтона храма Афнны на Эгине.

- •V в. До н. Э. Мюнхен, Глиптотека

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Аполлона. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До н. Э. Олимпия, музей

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Дедамии. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До и. Э. Олимпия, музей

- •Краснофигурная вазопись первой четверти V в. До н. Э.

- •Евфимид. Проводы Гектора. Глина. Конец VI — начало V в. До н. Э. Мюнхен, Музей прикладного античного искусства

- •Круглая скульптура и рельефы ранней классики

- •(Вторая половина V в. До н. Э.)

- •Поликлет. Дорифор. Слепок с мраморной римской копии. Середина V в. До н. Э.

- •II о лик лет. Диадумен. Мрамор. Римская копия. Середина V в. До н. Э. Афины, Национальный музей

- •Парфенон.

- •Ионическая и коринфская капители

- •Коринфская капитель

- •Поздняя классика (IV в. До н. Э.)

- •Скопанс.Голова раненого воина с заподного фронтона храма Афины Алей в Тегее. Середина IV в. До н. Э.

- •V в. До н. Э. Берлин, Государственные

- •Античная монета

- •Голова Афродиты из Пергама. Мрамор.

- •II в. До и. Э. Берлин, Государственные музеи

- •Содержание

- •Соколов Глеб Иванович

Голова Афродиты из Пергама. Мрамор.

II в. До и. Э. Берлин, Государственные музеи

В

эллинистической скульптуре внешний

облик изваяния все более тесно сближается

с реальными прототипами,

так или иначе служившими

натурой при создании художественного

образа. В статуе Ники Самофракийской

формы женской фигуры воспроизведены

анатомически

более точно, нежели в архаических

и классических произведениях.

И все же нельзя в связи с этим говорить

об утрате условности, всегда

свойственной художественным произведениям

эллинов. Скульптор,

посвятивший статую Ники вполне

определенному конкретному

событию в истории эллинистических

монархий и очень точно изобразивший

фигуру женщины, наделил

ее такой невозможной для реальности

деталью, как крылья. Крылья

— вот что в изваянии переводит восприятие

зрителя от конкретного женского

образа к идее богини Победы, от реально

происходившего события

к воплощению извечного ощущения радости

от одержанной победы;

именно это сообщает статуе Ники

Самофракийской, исполненной

два тысячелетия назад, способность

взволновать и вдохновить человека,

для которого уже не важна когда-то

разыгравшаяся битва и победа греческого

флота над египетским.

Памятник зрелого эллинизма — статуя Ники Самофракийской — свидетельствует о весьма важных тенденциях в греческой скульптуре того времени, и прежде всего о разрушении грани между художественным и реальным. Римские мастера уже будут развивать новые принципы в художественном воплощении действительности. Однако у римских ваятелей, достигавших, в частности, в своих скульптурных портретах

слишком большой достоверности индивидуального облика, художественный, поэтический смысл произведений, их метафорическая основа начнет все заметнее терять свое значение.

Особенное развитие получили в годы эллинизма большие города Малой Азии — Пергам, Эфес, Приена, Милет. До сих пор сохранились величественные руины Пергамского акрополя, расположенного на высоком холме. Чтобы осмотреть Акрополь эллинистического Пергама, надо подняться по крутой ..священной дороге высоко в гору. В отличие от величаво-спокойного, занимавшего относительно ровную площадку ансамбля классического Акрополя Афин в художественной компоновке пергамского сооружения сразу ощущается новый аспект — возникает чувство напряженности. Паломник видит размещенные на склонах возвышенности в трехмерном пространстве постройки. Усложнение композиции человек не только осознает, но и испытывает физически, ибо поднимается по имеющей резкие повороты священной дороге, с которой открываются далекие перспективы на холмы северной Малой Азии.

На Пергам — один из самых крупных городов эллинистической Малой Азии — в III в. до н. э. напали племена галлов, хлынувшие на полуостров с севера, но город сумел противостоять нашествию и разгромил врагов. Самым значительным сооружением в ознаменование победы стал алтарь Зевса, воздвигнутый на Акрополе. Он стоял на довольно большой, выровненной для его постройки площадке, с которой открывался вид на холмы и далекое побережье Эгейского моря. В центре огромной П-образной в плане постройки на большом возвышении помещался жертвенник. К нему вела широкая лестница с выступавшими по обе ее стороны торцами. Цокольную часть алтаря украшал рельефный фриз, посвященный битве богов с гигантами. Над ним возносилась перекрытая карнизом торжественная колоннада ионического ордера. Уже в размещении рельефного скульптурного фриза под колоннадой, а не над ней, как принято в древнегреческих постройках, выступала тяга зодчих эллинизма к новшествам, проявлявшимся во всех памятниках искусства того времени. Сложившиеся в годы классики художественные вкусы в корне менялись, ломались устоявшиеся представления во всех областях искусства, и прежде всего в архитектуре и скульптуре. Мастера по-новому понимали соотношения художественных форм с пространством, поэтического образа с реальной действительностью.

В декоре алтаря Зевса заметно то же преодоление границ художественного и реального. Фигуры человекоподобных богов и гигантов очень близки к реальным земным персонажам. Они живут, борются, действуют с энергией и настойчивостью реальных пергам-цев, отразивших натиск галлов.

В сражении, показанном в полном разгаре, принимают участие змеи, хищники, фантастические чудовища. Шелест широко распахнутых крыльев, шорох тяжелых и вязких змеиных тел, звон мечей и щитов сопровождают битву, принимающую поистине космический характер. Контрастные вспышки освещенных и затененных поверхнос-

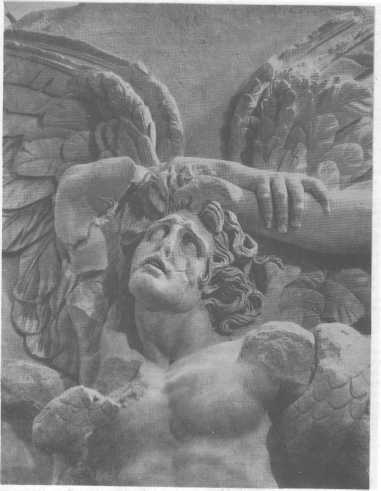

Фриз алтаря Зевса в Пергаме. Гигант Алкионей

тей подчеркивают напряженность боя; трагичны лики гибнущих гигантов, восторженны позы победителей. Персонажи, исполненные патетического накала борьбы, сменяются в ленте фриза то изысканными образами прекрасных богинь, то полными глухой скорби и подлинного отчаяния фигурами умирающих гигантов.

В рельефах Пергамского алтаря Зевса, несмотря на всю жестокость схватки, все участники боя в полном смысле слова прекрасны. Нет ужасных сцен, могущих вызва'ть отвращение. В одной из самых замечательных плит фриза изваяна Афина, поражающая гиганта Ал-кионея. Афина эллинизма уже не классическая богиня, которой достаточно было легкого движения руки, чтобы добиться победы. Решительно схватив противника за волосы, богиня влечет его за собой, чтобы завершить поединок последним смертельным ударом. Мать гигантов Гея наполовину выступает из земли, умоляя сохранить жизнь ее сыну, но на голову Афины уже возлагает венок Ника — пощады гиганту не будет. Патетическое звучание пластических форм, мощь напряженных мускулов, трагически обращенные к небу лики гигантов — все приобретает характер драматической феерии, разыгранной искусными актерами, сумевшими своим искусством передать чувства, волновавшие людей той бурной эпохи.

В архитектурном решении алтаря Зевса и в его скульптурном фризе много нового, не похожего на доэллинистические формы. Широта полосы пергамского фриза намного больше панафанейского с Парфенона и фриза с тем же сюжетом на архаической сокровищнице сифносцев в Дельфах. Как упоминалось, стремление к огромным размерам не было чуждо вкусам эллинистических греков. Отличается пергамский фриз от классического и высотой рельефа.

Некоторые фигуры пергамского фриза кажутся изваянными почти в круглой скульптуре — головы, руки, порой торсы отделяются от фона. Все это делает светотеневую игру мрамора особенно резкой и контрастной. Усилена она и изображением складок одежды1.

В скульптурных фризах Пергамского алтаря проступает не только глубокая, сохранившаяся еще от принципов классики ассоциативная связь сюжета с реальностью, намек на совершившиеся исторические события, но и своего рода эмоциональное предчувствие, предугадывание тех или иных потрясений. В трагических картинах борьбы богов и гигантов мастера на закате великого искусства Эллады пророчески воплощали те грядущие события, которые со страхом ожидали эллины. Уже тогда на цветущие эллинские города были обращены взоры завоевателей римлян. Ощущение близости трагических для Эллады событий заполняло сознание людей того времени, и в патетических пергамских образах эти предчувствия нашли отражение2.

Пергам оставил немало выдающихся памятников скульптуры.

1 В алтаре Зевса есть еще малый фриз внутри с образами Геракла и его сына Телефа.

2 В пластических формах пергамских рельефов впервые были воплощены не только те чувства, которые впоследствии нашли отражение в скульптуре европейского барокко, но и высокая патетика классицизма (позднее можно увидеть ее в таких рельефах, как Мар сельеза Рюда на парижской арке Звезды).

Среди множества статуй, украшавших площади его акрополя, особенно выразительны изваяния побежденных варваров. Умирающий галл изображен на щите не сдавшимся в плен. Он ползет с трудом, подтягивая ногу и опираясь на слабеющую руку: еще мгновенье — и последние силы покинут его. Резкость композиции, угловатость очертаний, напряженность чувств — все здесь созвучно настроениям эпохи.

Другая скульптурная группа — галл, заколовший жену (галлы кочевали вместе с семьями) и поражающий себя мечом в грудь, чтобы избежать плена. В ней сильнее, чем в какой-либо иной группе, получили выражение особенности монументальной скульптуры эллинизма. Прежде всего они проявились в размерах — это огромное изваяние. Пластика мускулистого и 'грубого тела галла, закаленного в походах и сражениях, далека от форм хорошо сложенных эллинских атлетов. Могучее, но не гармоничное тело воспринимается как своеобразная метафора варварства, погибающего от смыкающихся вокруг него светлых эллинских сил, символизирующих победу разума над хаосом, света над тьмой.

Выступает в произведении и характерная для эллинизма система пластических контрастов: мощной вздымающейся вертикали галла противостоит ниспадающее, скользящее вниз тело его жены. От взметнувшейся руки галла взгляд переходит к безвольно повисающей руке женщины.

Стоявшее на площади Пергамского акрополя, это изваяние было созвучно величественному архитектурному ансамблю, могучим колоннадам, окружавшим площадь, прославлявшим силу пергамских царей и превосходство эллинского светлого духа над варварской косностью и грубостью.

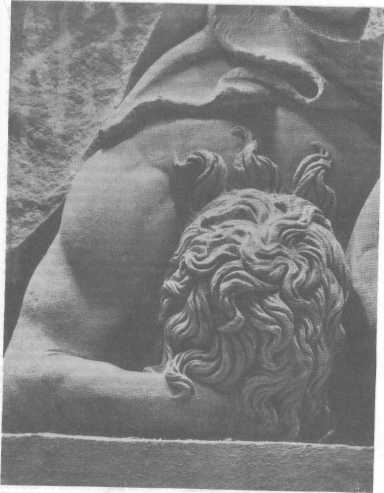

Часто обращаясь к темам древнейшей греческой истории и мифологии, скульпторы, художники и поэты эллинизма, подобно классическим мастерам, выражали в памятниках на древние сюжеты весьма злободневные и тревожившие их чувства. Как и в рельефах фриза Пергамского алтаря, это отразилось в скульптурной группе, созданной Агесандром, Полидором и Афинодором, изобразивших троянского жреца Лаокоона и двух его сыновей в момент гибели от напавших на них огромных змей.

Древние авторы сообщают, что скульпторы, исполнявшие Лаокоона, происходили с острова Родоса, богатого торгового и экономического центра эпохи эллинизма. На Родосе процветали искусства. Там был создан упомянутый монументальный памятник — одно из «чудес света» — Колосс Родосский, изображавший бога Солнца Гелиоса. Скульпторы родосской художественной школы оставили немало всемирно известных, дошедших до наших дней памятников, одним, из которых и является Лаокоон.

Композиция Лаокоона очень сложна. Если классические мастера стремились всегда к возможно большей концентрации пластических форм и собранности всех элементов художественного произведения, то эллинистические, в частности, ваятели Лаокоона, предпочли иное решение. Отовсюду видны резкие, рваные контуры фигур. Для это-

го использованы взметнувшиеся и раскинутые в стороны руки, запрокинутые головы, выступающие сильно локти, колени, плечи — все, что можно показать в почти конвульсивно напряженных персонажах. Искусно, почти виртуозно родосские мастера ввели в сложную композицию змей, опутавших Лаокоона и его детей.

С особой силой выступает в родосской группе и свойственная эллинистическим мастерам точность воспроизведения мускулатуры человеческого тела. Все ближе оказывался художественный образ к своему реальному прототипу, все точнее стремились мастера уподобить изображенное действительному, все сильнее чувствовалось, как на смену глубокой цельности и обобщению метафоры приходили символика и аллегория.

В напряженной драматической борьбе Лаокоона и его сыновей со змеями каждая фигура наделена особым эмоциональным пафосом. Образ жреца с могучим торсом, сильными, широко расставленными ногами, раскинутыми в мощном усилии руками воспринимается как ядро, центр композиции, основа и сущность художественного произведения, призванного выразить героическую борьбу человека с роковыми, неподвластными ему силами. В фигуре одного из юношей скульпторы с исключительной, свойственной искусству эллинизма достоверностью воплотили бессилие и слабость умирающего, задушенного змеями мальчика. В жесте его вскинутой к небу руки пластикой мрамора передано будто последнее, покидающее тело дыхание; слабеющие, тяготеющие к земле формы определяют гибель в неравной борьбе. В образе другого юноши, борющегося, сдирающего с ноги вязкие кольца змей, родосские мастера оставили надежду на спасение. Юноша что-то кричит отцу, воздевая к нему руку и смотря на него с любовью и верой1.

Смелое пространственное размещение всех компонентов в скульптурной группе Лаокоона свойственно эллинистической пластике. Динамика движений персонажей развивается не в двухмерной плоскости, а в трехмерном пространстве.

Грани вымышленного и реального, художественного и действительного все более стирались, все ближе оказывалась та исключительная уподобленность образа натуре, которая вскоре проявит себя в памятниках римского искусства, и прежде всего в римских скульптурных портретах2.

1 Разработка подобных контрастных эмоциональных тем в пластическом произведе нии, надо полагать, поразила Микеланджело. Группа Лаокоона была найдена еще при жизни великого итальянского скульптора, использовавшего в своих произведениях неко торые ее мотивы.

2 О популярности скульптурной группы Лаокоона в эллинизме и в римское время говорят многочисленные копии, сделанные с этого произведения, и частые упоминания о нем древних авторов. В Помпеях изображения Лаокоона украшали дом Лаокоона и дом Менандра. Во времена Плиния Старшего изваяние Лаокоона стояло в доме Тита. Сравни тельно недавно одну из копий группы Лаокоона нашли в гроте итальянского города Сперлонга.

Человек, оказавшийся среди эллинистических памятников, испытывает на себе воздействие множества трагических сцен. Его окружает страдание, воплощенное в мраморе, выступающее как своеобразный лейтмотив эллинизма. Стоическое противодействие выраженному в камне отчаянию исходит, пожалуй, только от статуи Афродиты Мелосской, найденной в 1820 г. крестьянином острова Мелоса, расположенного в Эгейском море. Французский посол в Стамбуле купил ее, а затем подарил императору Людовику XVIII. В 1821 г. она была выставлена в Париже — в Лувре, где и находится в настоящее время.

Хрупкость нежного паросского мрамора, из которого изваяна статуя Афродиты, возможно, заставила скульптора исполнить фигуру богини из шестнадцати как больших, так и маленьких частей, искусно составленных вместе.

В нише грота, где нашли статую Афродиты, находились герма бога вина Диониса и плита со слегка сбитой греческой надписью, гласившей, что Агесандр (или Александр) — сын Менида из Антиохии на Меандре сделал эту статую.

В годы эллинизма культ Афродиты был распространен во всех областях античного мира. Статуи богини исполнялись во множестве самыми несходными по творческой манере мастерами. Богиню красоты и любви изображали то спокойно стоящей, то выходящей из воды и выжимающей волосы, то присевшей на корточки и любующейся на свою красоту в зеркале, которое держит амур. В большинстве статуй Афродиты скульпторы прежде всего старались передать нежность и красоту ее тела, изящество позы, изысканность прически. В отличие от возвышенной сдержанности классической Афродиты Пракси-теля в эллинистических статуях подчеркивались земные женские качества — кокетство, жеманство, стыдливость. Афродита Мелосская отличается от таких изваяний эпохи эллинизма своим спокойным, величавым обликом. Статуя как бы возвращает зрителя к классическим образам богини.

Подобно другим эллинистическим статуям, Афродита Мелосская живет в том же трехмерном пространстве, в каком существует и зритель. Динамический разворот ее торса, легкий наклон плеч, сложное, как видно, первоначальное расположение рук — все делает статую чисто эллинистическим произведением, мастер которого ориентировался, однако, на классические образцы и понимал сущность Афродиты несколько в ином плане, нежели другие эллинистические скульпторы, подчеркивавшие в божестве лишь чувственные его стороны.

Статуи других эллинистических Афродит, раскрывавшие прежде всего гедонистическую1 сущность образа, по большей части служили памятниками садово-парковой скульптуры, украшавшими сады, парки и виллы богатых эллинистических правителей, состоятельных чиновников и торговцев. Связанные с зеленью деревьев, струями фонтанов, гладью водоемов, они были рассчитаны прежде всего на декоративный эффект.

1 Гедонистическая — услаждающая взгляд.

Весь облик Афродиты Мелосской говорит о ее непричастности к этой ветви эллинистической скульптуры. Сущность Афродиты Мелосской значительнее и глубже. Этим объясняется внимание, которое произведение антиохийского мастера привлекло к себе сразу после находки. Много научных трудов посвящено этому изваянию, многие поэты создавали о нем восторженные стихотворения, возникали легенды о похищении и -борьбе за статую после ее обнаружения в гроте Мелоса. Пытаясь реконструировать положение рук Афродиты, ученые высказывали различные предположения. Одни считали, что она отталкивала Ареса с его слишком настойчивыми притязаниями, другие вкладывали в ее руки щит, в начищенную поверхность которого, слегка откинувшись назад, она будто бы смотрелась как в зеркало. Некоторым казалось, что в левой поднятой руке ее должно было быть яблоко, а порой даже выдвигалось предположение, что в статуе изображена не Афродита, а богиня победы Ника. И несмотря на то, что образ продолжает оставаться в некотором роде загадкой, статуя эта излучает такой силы и такого возвышенного благородства эстетическую энергию, что ее сюжетная неопределенность отходит на второй план. Лучше, чем кто-либо другой, раскрыл глубокую общечеловеческую сущность этого античного произведения замечательный русский писатель Г. И. Успенский в рассказе «Выпрямила», где он с исключительной убедительностью показал, как созданное два с лишним тысячелетия назад мраморное изваяние продолжает воздействовать на человека нашего времени, облагораживая его, возвышая, ободряя и вселяя в его душу надежду на победу светлых сил.

Сущность человека прекрасна, возвышенна и гармонична, утверждает пластика форм Афродиты Мелосской. Все ужасное, лживое, порочное, уродливое — это неестественные состояния и качества, с которыми нельзя мириться. Великая мысль древнего скульптора, облеченная в прекрасную форму, дошла через тысячелетия до нашего времени. В изваянии эллинистического мастера, как в фокусе, вспыхнула яркая надежда и вера человечества в гармонию и спасительную для мира красоту. Скульптура продолжает и сейчас излучать свой целительный свет.

И целомудренно и смело До чресл сияя наготой, Цветет божественное тело Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой

Слегка приподнятых волос,

Как много неги горделивой

В небесном лике разлилось. Так вся дыша пафосской страстью, Вся млея пеною морской И всепобедной вея властью, Ты смотришь в вечность пред собой.

А. Фет

В годы, когда ваятель из грубого куска мрамора высекал своим резцом формы Афродиты Мелосской, в эллинский мир вторгалась новая сила — римляне. Уже слышен был мерный топот их легионов и бряцание оружия. Горели покоренные города, завоеватели несли с собой гибель великой культуре, которая в образных формах искусства, в поэтическом, порой сказочном облике мифа воплощала всеобъемлющие, общечеловеческие идеи.

Некогда цветущие города Эллады были разрушены римлянами. Правда, вскоре они вновь восстали из пепла, и еще несколько веков, до варварских нашествий, в них кипела жизнь, но никогда более не возродились те чувства, которые питали великих эллинских зодчих, скульпторов, художников. Будто о них на развалинах Коринфа скорбел греческий поэт II—I вв. до н. э.:

Где красота твоя, город дорийцев, Коринф величавый,

Где твоих башен венцы, прежняя роскошь твоя, Храмы блаженных богов, и дома, и потомки Сисифа —

Славные жены твои и мириады мужей? Даже следов от тебя не осталось теперь, злополучный,

Все разорила вконец, все поглотила война. Только лишь мы, Нереиды, бессмертные дочери моря,

Как алкионы, одни плачем о доле твоей.

Антипатр Сидонский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Действительно, в общем движении христианского искусства немало сходного с историей языческих форм. Более того, каждый отдельный период христианской эпохи черпал из античности близкие для себя идеи и развивал их. В пределах эллинского искусства возникли основы стилей и течений всех последующих периодов — классицизма, барокко, рококо, маньеризма, примитивизма, сюрреализма и т. д.

На протяжении истории античного искусства от архаики к эллинизму отчетливо проявилось динамическое развитие художественной формы. Отклонения от прямого пути в годы ранней классики (западный фронтон храма Зевса в Олимпии) и при переходе от V к IV в. до н. э. (Деметрий из Алопеки) только усиливают ощущение целенаправленности античной эволюции и позволяют лучше понять многие явления послеантичного искусства Европы. Как в эллинском искусстве после поздней архаики родились образы ранней классики, а затем творения высокой классики, так и в итальянском Ренессансе после Джотто и готических тенденций треченто заявили о себе кватрочентисты с их четкостью обрисовки деталей, а позднее великие мастера Высокого Возрождения — Леонардо, Рафаэль, Ми-келанджело. Если после высокой классики, на рубеже V и IV вв. до н. э., возникли полные изящества рельефы балюстрады

храма Ники Аптерос и многофигурные композиции ваз роскошного стиля, то и в итальянских городах на закате Возрождения должны были проявить себя мастера маньеристы. И далее, как и в истории Эллады, где после Скопаса и Лисиппа дала

0 себе знать экспрессивная сущность эл линизма, в Европе XVII в. наступил пыш ный расцвет образов и форм барокко. По истине история античного искусства — свое образный эскиз, гениальное предвосхище ние всего дальнейшего развития художест венной жизни Европы.

Как дети видят мир преимущественно в его мажорных проявлениях, так эллины в своем искусстве отдавали предпочтение светлым началам бытия. Надо полагать, что именно это свойство античных образов обеспечило им в течение более чем двух тысячелетий удивительную жизнестойкость. Однако эллины в своем творчестве не могли не отразить и теневые стороны жизни.

Древнегреческое искусство было уникальным явлением. Конечно, известно немало иных, весьма значительных цивилизаций на Ближнем и Дальнем Востоке, возможно, были они и в районах Африки, Сибири и не открытого тогда еще европейцами Нового Света. Но можно утверждать, что среди изученных сейчас культур нет другой, оказавшей более сильное воздействие на человечество в процессе совершенствования им гуманистических основ мира. В недрах именно эллинского сознания возникли и получили свое развитие в годы позднего эллинизма великие идеи христианства, успевшие проявить себя уже в

1 в. до н. э. и оказавшие сопротивление могучему Риму. Надо сказать, что Эллада, уступившая физическому натиску варваров с запада, духовно противопоставила им именно христианство, настолько сильное, что изощренной в борьбе Римской импе рии удалось ослабить его воздействие на человечество, только узаконив новую ре лигию, сделав ее государственной.

Бессмертие эллинского искусства определяется прежде всего утверждением величия человеческого духа, органично слитого с красотой телесной. У эллинов не было обычая истязать плоть, чтобы возвысить значение духа. Все в человеке, по представлениям древних, должно было быть гармоничным. Пластическое изображение эллинами обнаженного, хорошо развитого тела отнюдь не означает превознесения ими материи и плоти над духовными способностями человека, как пыталась утверждать узаконенная римлянами религия. И в таких произведениях сущность искусства эллинов глубоко нравственна, высокодуховна.

Исключительно сильное воздействие оказало античное, и прежде всего древне-

греческое, искусство на древнерусское. Бесспорно его влияние на архитектуру, монументальную живопись и иконы, а также на прикладное искусство Древней Руси через более поздние византийские образцы.

Искусство древних эллинов — фундамент позднейшей европейской культуры, колыбель современной цивилизации. Памятники древних мастеров — великое человеческое достояние, к которому обращались художники всех эпох и народов. Эллинское искусство кажется особенно целительным и светлым в смутные годы тяжелых социальных потрясений. По образному выражению, оно подобно ярчайшей звезде, которая давно погасла, но все еще продолжает посылать на Землю свои животворные лучи.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Абака — в архитектурных ордерах верхний элемент капители колонны, полуколонны, пилястра; имеет форму квадратной плиты с прямыми (дорический, ионический ордера) или вогнутыми (коринфский ордер) краями.

Адитон — внутреннее, тыльное помещение храма, куда могли входить только жрецы.

Акант, аканф — распространенное в Греции растение. Формы его листьев использовались для архитектурного украшения капителей колонн коринфского ордера, а также в различных видах орнамента.

Акрополь — укрепленная возвышенная (т. н. верхний город) часть древнегреческого города; крепость (убежище на случай войны). Наиболее известен Акрополь в Афинах.

Акротёрий — скульптурное, украшение (в форме пальметты или статуи), помещаемое над углами фронтона здания.

Антаблемент — верхняя часть сооружения, обычно лежащая на колоннах, составной элемент архитектурного ордера; состоит из архитрава, фриза и карниза.

Антефикс — архитектурное украшение из мрамора или терракоты (в виде пальметты либо щита с рельефом) по краям кровли вдоль продольной стороны храма.

Архитрав — несущая балка, нижняя из трех горизонтальных частей антаблемента, лежащая на капителях колонн; снаружи имеет вид широкой и гладкой плоской полосы (в дорическом и тосканском ордерах) или разделенной на три горизонтальных уступа — фасции (в ионическом и коринфском ордерах).

База — в архитектуре основание, подножие, нижняя опорная часть колонны, пилястра, анта или столба.

Выкружка — криволинейный вогнутый архитектурный облом в ' /4 окружности или отрезок кривой, близкий к этой форме.

Гипетральный храм — античный храм, освещавшийся сверху через отверстие в крыше. Целла такого храма представляла собой нередко открытый двор.

Глиптика — искусство художественной резьбы на твердых и ценных породах камня. Важнейшие виды глиптики — инталии и камеи.

Дйптер — тип античного храма со сдвоенным рядом колонн по периметру постройки.

Зофор (иногда зоофор) — лента скульптурного рельефа с изображением живых существ, растений, орнамента.

Интерколюмний — пролет между •. рядом стоящими колоннами в ордерной архитектуре.

Каннелюры — в архитектуре вертикальные желобки на стволах колонн или пилястр и горизонтальные на ионических базах.

Капитель — верхняя часть колонны, столба или пилястра; расположена между стволом опоры и горизонтальным перекрытием (антаблементом).

Карниз — венчающая, защищающая от дождя, выступающая часть антаблемента в архитектурных ордерах.

Кора — современное обозначение архаических скульптурных изображений девичьих фигур; служили обетным даром, приносимым в святилище; выполняли также функцию вертикальных опор в архитектурном сооружении и назывались тогда кариатидами. В отличие от куросов изображались задрапированными.

Ксоан (или ксоанон) — деревянные изображения божества в древнейшие периоды эллинского искусства.

Курватура — современный термин, применяющийся по отношению к античной архитектуре для обозначения нарочитого, едва заметного отклонения от ярко выраженной прямолинейности отдельных частей здания. Курватура использовалась для уничтожения сухой геометричности и для усиления пластической выразительности здания.

Курос — в искусстве древнегреческой архаики статуя юноши-атлета (обычно обнаженного).

Меандр — особый вид геометрического лентообразного орнамента из непрерывной ломаной под прямым углом полосы. Разработан в искусстве Древней Греции, название идет от реки в Малой Азии.

Метопа — квадратная или прямоугольная деревянная, керамическая или чаще каменная плита. Иногда украшалась росписью или рельефами. Чередуясь с триглифами, метопы составляли расположенный над архитравом фриз дорического ордера.

Наос — основное помещение древнегреческого храма (то же, что целла).

Овы (ионики) — орнамент из ряда яйцеобразных выпуклостей, чередующихся с листьями и стрелками.

Опистодбм — заднее помещение греческого храма, расположенное за целлой (наосом), но с ним не сообщавшееся дверью.

Ордер архитектурный — определенный порядок или сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Ордер включает несущие части (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и карниз, составляющие антаблемент). Основные ордера получили название от племен и областей: дорический, ионический, коринфский.

Пальметта — орнаментальный мотив в виде узора со стилизованными веерообразными (с нечетным числом) симметрично расположенными листьями.

Пандус — заменяющая лестницу наклонная площадка, служащая для въезда к расположенному над цоколем здания парадному входу.

Периптер — основной тип древнегреческого храма периодов архаики и классики: прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой.

Пилястр — плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены; архитектурная деталь, состоящая из капители,, ствола и базы. Служит для членения плоскости стены.

Портик — галерея с колоннами или столбами, завершенная фронтоном, обычно располагалась перед входом в здание.

Пбстикум — полуоткрытая часть эллинского храма между задним его портиком и задней стеной.

Пронаос — полуоткрытая часть эллинского храма между входным портиком и наосом (целлой).

Пропилеи — возникшее в древнегреческой архитектуре обозначение монументальных ворот (например, вход на Акрополь или в священную ограду). Обычно украшались симметричными портиками, и колоннадами.

Простиль — тип прямоугольного храма, перед фронтальной стороной которого находится ряд колонн. (Когда • этому ряду колонн соответствуют колонны также и по заднему фасаду храма, постройку называют амфипростилем.)

Розетта — орнаментальный узор в виде цветка с симметрично расположенными лепестками.

Стилобат — верхняя ступень либо поверхность фундамента античного здания, особенно храма, на которой покоятся основания колонн.

Терракота — глиняные и обожженные в печах изделия (обычно красного, коричневого, кремового цвета); облицовочные плиты для украшения храмов и других зданий, статуи, рельефы, посуда (вазы, кубки), фигурки, которые приносились в качестве пожертвований или опускались в могилу вместе с усопшим.

Торевтика — искусство обработки металла техникой чеканки, ковки, гравиров-

ки, тиснения при изготовлении художественных изделий из золота, серебра.

Триглиф — декоративная прямоугольная обычно разделенная на три вертикальных части узкая плита в антаблементе дорического ордера, чередующаяся с метопами.

Фриз — часть антаблемента между ар- . хитравом и карнизом. В дорическом ордере имеет триглифы и метопы, в ионическом состоит из зубчатого орнамента, часто украшается декоративными элементами.

Фронтон — вертикальная треугольная плоскость, завершающая фасад здания. На храмах и других монументальных сооружениях поле фронтона обычно заполнялось скульптурными украшениями, а края украшались акротериями. Характерен для архаических и особенно классических храмов; служил также украшающим элементом верхнего края дверей, окон, ниш.

Цёлла — внутренняя, основная часть храма, в которой находилось изображение божества.

Энтазис — небольшое утолщение в нижней части колонны дорического ордера. Обусловлено стремлением создать впечатление напряженности и устранить оптическую иллюзию вогнутости ствола. (На Парфеноне энтазис невелик — отклонение от прямой составляло 17 мм.)

ЛИТЕРАТУРА

Справочные издания

Мифологический словарь.— М., 1985. Словарь античности.— М., 1989. Воронков А. И. Древняя Греция и Рим.— М., 1961.

Источники

Плутарх. Сравнительные жизнеописания.—

М., 1961 —1964.— Т. I—III. Эллинские поэты.— М., 1963. Античная лирика.— М., 1968. Греческая эпиграмма.— М., 1968.

Общие труды

Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции.— М., 1972.

Горбунова К. С, С а в е р к и н а И. И. Античное искусство в Эрмитаже.— Л., 1975.

Колпинский Ю. Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции.— М., 1970.

Коровина А. К., Сидорова Н. А. Города Кипра.— М., 1973.

Лосев А. Ф. История античной эстетики.— М., 1963—1988.— Т. I—VII.

Полевой В. М. Искусство Греции. Древний мир.— М., 1970.

Сидорова Н. А. Афины.— М., 1967.

Сидорова Н. А. Искусство эгейского мира.— М., 1972.

Соколов Г. И. Дельфы.— М., 1972.

Соколов Г. И. Акрополь в Афинах.— М., 1968.

Соколов Г. И. Античное Причерноморье.— Л., 1973.

Соколов Г. И. Эгейское искусство.— М., 1972.

Соколов Г. И. Олимпия.—М., 1980.

Соколов Г. И. Искусство Древней Греции.— М., 1980.

Соколов Г. И. Искусство эллинизма// Эллинизм.— Т. II.— М., 1992.

Тахо-Год и А. А. Греческая мифология.— М., 1989.

Архитектура

Всеобщая история архитектуры.— М., 1973.

Брунов Н. И. Памятники афинского Акрополя. Парфенон и Эрехфейон.— М., 1973.

Витрувий. Десять книг об архитектуре.— М., 1936.—Т. I.

Михайлов Б. П. Витрувий и Эллада.— М., 1967.

Скульптура

Белов Г. Д. Пракситель.—Л., 1973.

Блаватский В. Д. Греческая скульптура.— М.; Л., 1939.

Бритова Н. Греческая терракота.— М., 1969.

Вальдгауер О. Ф. Лисипп.— Берлин, 1923.

Вальдгауер О. Ф. Мирон.— Берлин, 1923.

Кобылина М. М. Античная скульптура Северного Причерноморья.— М., 1972.

Колпинский Ю. Д. Скульптура Древней Эллады.— М., 1963.

Соколов Г. И. Античная скульптура (Греция).— М., 1961.

Соколов Г. И. Мирон и Поликлет.— М., 1961.

Чубова А. П. Скопас—М.; Л., 1959.

Чубов а А. П. Фидий.— М.; Л., 1962.

Античная скульптура из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина.— М., 1987.

Живопись, вазопись, прикладное искусство

Билимович 3. А., Борисовская С. П., Неверов О. Я. Античная художественная бронза.— Л., 1973.

Блаватский В. Д. История античной расписной керамики.— М., 1953.

Горбунова К. С, Передольская А. А. Мастера греческих расписных ваз.— Л., 1961.

Горбунова К. С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже.— Л., 1983.

Неверов О. Я. Античные камеи.— Л., 1971.

Неверов О. Я. Античные инталии в собрании Эрмитажа.— Л., 1976.

Неверов О. Я. Античные перстни.— Л., 1978.

Передольская А. А. Краснофигурные аттические вазы.— Л., 1967.

Чубова А. П., Иванова А. П. Античная живопись.— М., 1966.

Забелина В. С, Сидорова Н. А., Тугушева О. В. Античная расписная керамика (из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина).— М., 1985.