- •Агесандр (м. Б. Александр). Афродита Мелосская. Мрамор.

- •Искусство гомеровского периода

- •Храм Аполлона в Коринфе. VI в. До н. Э.

- •VII в. До н. Э. Афины, Национальный

- •Искусство классической эпохи

- •Голова с фронтона храма Афнны на Эгине.

- •V в. До н. Э. Мюнхен, Глиптотека

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Аполлона. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До н. Э. Олимпия, музей

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Дедамии. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До и. Э. Олимпия, музей

- •Краснофигурная вазопись первой четверти V в. До н. Э.

- •Евфимид. Проводы Гектора. Глина. Конец VI — начало V в. До н. Э. Мюнхен, Музей прикладного античного искусства

- •Круглая скульптура и рельефы ранней классики

- •(Вторая половина V в. До н. Э.)

- •Поликлет. Дорифор. Слепок с мраморной римской копии. Середина V в. До н. Э.

- •II о лик лет. Диадумен. Мрамор. Римская копия. Середина V в. До н. Э. Афины, Национальный музей

- •Парфенон.

- •Ионическая и коринфская капители

- •Коринфская капитель

- •Поздняя классика (IV в. До н. Э.)

- •Скопанс.Голова раненого воина с заподного фронтона храма Афины Алей в Тегее. Середина IV в. До н. Э.

- •V в. До н. Э. Берлин, Государственные

- •Античная монета

- •Голова Афродиты из Пергама. Мрамор.

- •II в. До и. Э. Берлин, Государственные музеи

- •Содержание

- •Соколов Глеб Иванович

Парфенон.

Парфенон выстроен в дорическом ордере, каждая из окружающих его колонн стоит непосредственно без базы, на плоскости стилобата, имеет каннелюры с острыми ребрами и венчается капителью, включающей эхин и абаку. Над колоннадой размещена несомая часть здания — антаблемент, состоящий из архитрава — балки, лежащей на капителях, фриза, разделенного на триглифы и метопы, украшенные рельефами, и карниза. В центре огромных для божества ступеней восточной и западной сторон сделаны невысокие ступени для входа в храм человека. За торцовыми колоннами расположена вторая колоннада, образующая про-наос — преддверие храма. Высокие стены ограничивают внутреннее убранство здания. За высокой дверью открывалась целла, или наос,— основное пространство с двухъярусной колоннадой, хорами в верхней части и стоявшей на высоком постаменте статуей Афины Парфенос — Девы. В опистодом — помещение за целлой, или наосом,— можно было попасть лишь с западной стороны храма (от целлы оно было отделено глухой стеной). Некоторые исследователи предполагают, что в описто-доме стояли ионические колонны. Неясен вопрос о перекрытии храма: была ли крыша глухой, или в центре ее имелось отверстие для освещения.

Мастерам Парфенона удалось создать впечатление, что храм возник без усилий человеческих, как бы вырос сам по велению природы, с которой у древних греков отождествлялись божества. В своем желании как можно сильнее выразить в облике храма естественность форм Иктин и Калликрат добились исключительных успехов. На боковых сторонах храма они поставили не удвоенное число торцовых колонн, а еще одну (всего семнадцать). Таким образом, у человека, созерцавшего здание, создавалась иллюзия случайности, органичности форм. При архитектурных обмерах Парфенона обнаружили также, что в постройке, как в человеческом теле, нет ни прямых линий, ни ровных плоскостей: все линии стилобата и антаблемента чуть изогнуты, плоскости чуть выпуклы или вогнуты, а оси колонн, при мысленном их продолжении вверх, пересекаются в одной точке на высоте двух километров.

Ощущению глубокой связи Парфенона с природой способствует характер и обработка материала, из которого создан храм. Парфенон сложен из мрамора, добывавшегося на окраине Афин и Пентелликоне. Пентеллийский белоснежный мрамор, пока добывался, на воздухе постепенно менял цвет. Мельчайшие железистые частички, находившиеся в камне, под воздействием влажной атмосферы окислялись, и мрамор покрывался тонкой пленкой желтовато-коричневой патины, которую можно видеть и на многих древнегреческих статуях, исполненных из этого красивого материала. Нижние части Парфенона — ступени стилобата, поставленного на грубую скалу Акрополя, имеют соответственно шероховатые поверхности; колонны Парфенона несут следы уже более тщательной отделки мрамора, антаблемент, особенно фриз с имевшими раскраску рельефами, обработан еще более искусно. Чувствуется постепенное, все более заметное кверху здания совершенство материала. Сооружение кажется подобным дереву, в котором, чем дальше от могучих и грубых корней, тем нежнее становятся ветви и листья.

В тесном соединении чувства органической связи с природой и инже-

нерной мысли, естественности и продуманности притягательная сила главного храма Афин, отличающая его от многих других шедевров. Человеческое сознание заявило о себе здесь как о венце божественного создания.

Фронтоны, метопы, фриз Парфенона, необычные по богатству и разнообразию, свидетельствовали о значении, какое придавалось сооружению, прославлявшему не только покровительницу города — богиню Афину, но и самих афинян, оказавшихся во главе союза греческих полисов после греко-персидской войны. Композиция фронтонов, сцены на метопах и фризе не просто украшали храм. Они заключали в себе глубокий смысл: в знакомых сюжетах раскрывалась идея совершенства и величия человека.

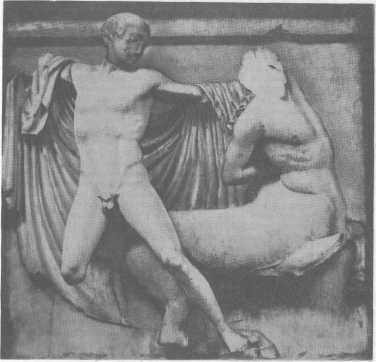

Парфенон. Метопа «Борьба грека с кентавром». Мрамор. 3-я четверть V в. до н. э.

Лондон, Британский музей

Голова кентавра. Деталь метопы Парфенона. Мрамор. 3-я четверть V в. до н. э.

На открывавшемся входившим на Акрополь афинянам западном торце храма находились плиты со сценами борьбы грекоэ с амазонками — местный аттический сюжет. На северной продольной стороне рельефы повествовали о войне греков с троянцами, южные метопы рассказывали о победе лапифов над кентаврами, а восточная сторона со стороны входа в храм посвящалась битве богов и гигантов.

После трагического взрыва Парфенона1 сохранились лишь метопы южной стороны, различие в исполнении убеждает в работе над ними разных мастеров. Каждая плита в четких границах квадрата заключает сцену яростной борьбы не на жизнь, а на смерть. Различные ситуации, разнообразные положения тел создавали богатство впечатлений, но везде композиция строго уравновешена, всюду спокойное обрамление определяет гармоническое единство борющихся сил.

Нередко в метопах южной стороны кентавры торжествуют над побежденными греками, в полный голос звучит трагическая тема (возникнув на фризе сокровищницы сифносцев, она найдет свое дальнейшее патетическое выражение в Пергамском алтаре Зевса эпохи эллинизма — III— I вв. до н. э.). В метопе, где показан закрывающийся щитом и загнанный в угол обреченный эллин, ждущий смертельного конца, и в иных плитах представлена драматическая коллизия, гибель человека. В другой группе метоп греки одерживают победу над чудовищами, в одной из них эллин наступил ногой на круп кентавра и собирается нанести ему решительный удар. В метопах этих двух групп заметен перевес сил одной или другой стороны. В третьей группе южных метоп борьба в разгаре, и невозможно предугадать победителя. Так, в одном рельефе скульптор уподобляет борющихся как бы двум высоким волнам, столкнувшимся в центре плиты.

Новшеством зодчих дорического Парфенона явилось введение в его скульптурное убранство фриза, проходившего вдоль всех сторон здания

1 Парфенон, превращенный в средние века в христианский храм, простоял почти невредимым до войны турок с венецианцами. Турки устроили в храме Афины пороховой склад, и венецианский снаряд, попавший в 1687 г. в здание, разрушил его. Рухнувшую колоннаду впоследствии восстановили, но нанесенный храму урон оказался непоправимым.

и свойственного обычно постройкам ионического ордера. Фриз, размещавшийся вверху внешней поверхности стены целлы, мог быть виден из-за колоннады греками, которые проходили вдоль храма. На фризе изображалась процессия горожан в день Великих Панафиней, праздновавшихся раз в четыре года в честь богини Афины. В торжественном шествии к Акрополю, а затем к Парфенону участвовали все свободные граждане. Знатные девушки несли роскошные одежды — пеплос, который они ткали четыре года, чтобы возложить на статую богини. В процессии можно было видеть скакавших на лошадях юношей-эфебов', величественных бородатых старцев, жрецов, ведущих животных и несущих кувшины с вином и маслом для торжественного жертвоприношения на алтаре.

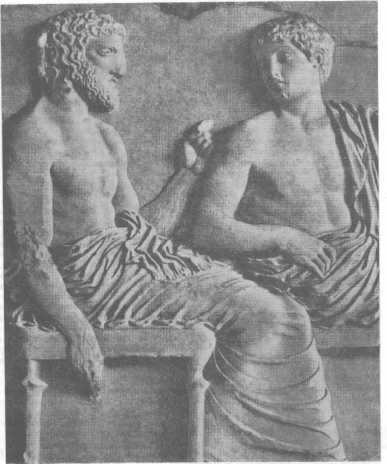

На плитах фриза движение начинается с юго-западного угла и направляется двумя потоками — по южной и западной сторонам храма, переходя затем на северную. К восточной стороне храма персонажи на фризе шли, таким образом, с двух сторон. В центре восточного фриза изображены восседавшие на креслах олимпийские божества, к которым и подходили слева и справа высеченные в мраморе рельефов участники этого значительного события Афин времени расцвета.

На западном фризе представлены седлающие коней и начинающие движение молодые участники празднества — эфебы; некоторые из них еще стоят рядом с лошадьми, другие уже горделиво гарцуют. На северной и южной сторонах шествуют закутанные в одежды жрецы, ведущие баранов и быков, там же показаны влекомые лошадьми колесницы, пешие пожилые участники процессии. Среди граждан города выделяются величественные сильные и могучие мужи, стройные и изящные афинянки.

Характерно, что в этом пластическом воплощении величия человеческого духа не оказывается места детям. По представлениям классических греков, совершенным мог быть только человек в возрасте расцвета всех физических и духовных сил — акме, поэтому младенцы и глубокие старцы в классическом искусстве почти не изображались. Лишь на восточной части фриза, там, где Афине преподносился пеплос, дети участвуют в торжестве в качестве прислужников.

Обобщенность композиций фриза выступала в том, что ни один из представленных персонажей не имел портретных черт. Афинские граждане составляли здесь цельное и в то же время многоликое общество. Однако возвышенная идея совершенства и силы афинян воплотилась не только сюжетно (в торжественной процессии), но прежде всего скульптурно в величественных и гармоничных образах отдельных граждан, сдержанных в движениях, исполненных высокого чувства собственного достоинства.

В совершенстве пластики фриза Парфенона нередко видят заслугу гениального скульптора высокой классики Фидия, который вместе с Икти-ном и Калликратом участвовал в создании Парфенона и его скульптурного убранства. Ни в метопах, ни даже в изваяниях, украшавших фронтоны, нет такого воплощения гармонии, какое присуще рельефам фриза.

' Эфебы — в Афинах и Спарте свободнорожденные юноши от 18 до 20 лет, которые в специальном заведении — эфебии — готовились к военной и гражданской службе. Окончившие эфебию становились полноправными гражданами.

Фриз Парфенона. Фрагмент. Мрамор. 3-я четверть V в. до н. э.

Судьба фриза драматична; отдельные плиты его разбросаны по разным музеям. В годы господства турок над греками английский лорд Эльджен, испросив у турецкого правительства разрешения вывезти несколько мраморных плит с Акрополя, нагрузил выломанными с Парфенона рельефами и статуями (с фронтонов) корабль и увез афинские мраморы в Англию, где они экспонируются ныне в залах лондонского Британского музея. Незначительная часть фрагментов фриза Парфенона попала во Францию и хранится в Лувре, некоторые остались в Греции.

Фронтоны Парфенона были украшены круглой скульптурой. Восточный представлял сюжет о рождении Афины из головы Зевса-Кронида. О причинах такого происхождения богини рассказывает эллинский поэт

Гесиод:

Сделалась первою Зевса супругой Метида-Премудрость;

Больше всего она знает меж всеми людьми и богами.

Но лишь пора ей пришла синеокую деву-Афину

На свет родить, как хитро и искусно ей ум затуманил

Льстивою речью Кронид и себе ее в чрево отправил,

Следуя хитрым Земли уговорам и Неба-Урана.

Так они сделать его научили, чтоб между бессмертных

Царская власть не досталась другому кому вместо Зевса.

Ибо премудрых детей предназначено было родить ей,—

Деву-Афину сперва, синеокую Тритогенею,

Равную силой и мудрым советом отцу Громовержцу;

После ж Афины еще предстояло родить ей и сына —

С сердцем сверхмощным, владыку богов и мужей земнородных.

Раньше, однако, себе ее в чрево Кронион отправил,

Дабы ему сообщала она, что зло и что благо.

Гесиод. Теогония

В центре фронтона помещались уже не одна фигура, как в олимпийском храме Зевса, но две: Зевс, восседающий на троне, и Афина, являвшаяся в мир из головы Зевса в полном вооружении. Рядом же были изваяния Гефеста и Илифии — богини, помогающей рождению. В средневековье в центре фронтона прорубили окно, и скульптуры основной группы не дошли до нас. О центральных фигурах известно лишь по описанию Павсания и рельефам путеала (ограждение водоема) из музея Мадрида.

Сохранились лишь статуи богов, присутствовавших при этом великом событии. В бурном порыве устремляется вестница Ирида, сообщающая миру о рождении Афины. Складки ее одежды трепещут на ветру, далеко назад откинуты крылья. Две богини, сидящие рядом с ней, слышат новость. Одна в радостном приветствии подняла руку и, изумленная, отшатнулась назад. Другая чуть наклонилась вперед, как бы прислушиваясь к вести Ириды. Время не сохранило голов богинь, но живо ощущаются чувства, которые хотел передать мастер этими образами.

Угловую левую часть фронтона занимают изваяния пробуждающегося возлюбленного богини зари Эос, легендарного охотника Кефала, выезжающего из моря на конях Гелиоса. Горделиво, величественно и спокойно вздымают свои головы лошади бога Солнца. В пластических

формах мастеру удалось воплотить то особое чувство, что испытывает человек, созерцающий восход небесного светила:

С розовой бездною вместе привычно вздымаются кони, Ноздри подъемля высоко и пламени жар выдыхая, Мрак разрывается Солнцем. И вот золотое с востока Светочи сеет оно по зажженным эфира просторам. Там же, где всходит Титан1 в шафранное золото мира, Вдруг открывается все, что ночь укрывала в молчанье; Вот уж сверкают леса, и поля, и цветущие нивы, Море в недвижном покое, и реки волной обновленной; Свет золотой 'пронизает дрожащие струи потока... Солнце пурпурным сияньем земли заливает пределы, Солнцу навстречу земля выдыхает весной ароматы. Солнце, тебе живописно травою луга зеленеют. Солнце — зеркало неба и дивного символ величья...

Хвала Солнцу

Образно и метафорически восточный фронтон Парфенона олицетворялся мастером с великой вселенной, где на востоке восходит из-за моря Солнце, а на западе (с другой, правой стороны фронтона) в образе богини Нюкс ночь опускается на усталом, будто храпящем коне в воды океана. В древнем гомеровском гимне это событие — рождение светлого дня, появление Солнца,7 уход ночи вместе с явлением Афины — описано слогом, которому, надо думать, вполне отвечала и возвышенность пластических форм несохранившейся центральной группы статуй на восточном фронтоне храма.

Славную петь начинаю богиню, Палладу-

Афину, С хитро искусным умом, светлоокую,

с сердцем немягким, Деву достойную, градов защитницу,

полную мощи Тритогенею, родил ее сам многомудрый

Кронион. Из головы он священной родил ее,

в полных доспехах,

Золотом ярко сверкавших. При виде ее

Фриз Парфенона. Богиня. Мрамор. 3-я чет- изумленье верть V в. до н. э.

Титан — другое имя Кефала.

Восточный фронтон Парфенона. Мойры. Мрамор. 3-я четверть V в. до н. э. Лондон,

Британский музей

Всех охватило бессмертных. Пред Зевсом эгидодержавным

Прыгнула быстро на землю она из главы его вечной,

Острым копьем потрясая. Под тяжким прыжком Светлоокой

Заколебался великий Олимп, застонали ужасно

Окрест лежащие земли, широко дрогнуло море

И закипело волнами багровыми; хлынули волны

На берега. Задержал Гиперионов сын лучезарный

Надолго быстрых коней, и стоял он, доколе доспехов

Богоподобных своих не сложила с бессмертного тела

Дева Паллада-Афина. И радость объяла Кронида.

Гомеровский гимн. К Афине

Глубокая поэтическая мысль облекалась под рукой скульптора V в. до н. э. в осязаемую пластическую форму, вызвав много позднее .восхищение Гете, назвавшего коня Нюкс окаменелым прототипом лошади, каким она вышла прямо из рук природы. С отвисшей за край фронтона губой, слегка нарушая этим четкое треугольное обрамление фронтона, спешит она к прохладной воде океана.

Рядом с Нюкс, на западе, где, по представлениям греков, сосредоточивались таинственные, недобрые силы и было царство Аида, восседают три ее дочери — богини судьбы Мойры, по преданию, прявшие нить человеческой жизни (сейчас их статуи называют иначе):

Мойр родила она также, и Кер, беспощадно казнящих. Мойры — Клофо именуются, Лахесис, Антропос. Людям Определяют они при рожденье несчастье и счастье.

Тяжко карают они и мужей и богов за проступки, И никогда не бывает, чтоб тяжкий их гнев прекратился Раньше, чем полностью всякий виновный отплату получит.

Гее иод. Теогония

Группа Мойр воспринимается не отдельным скульптурным произведением, но как часть сложного организма фронтона. Подчинение Мойр общей композиции проявляется не только в том, что статуи, расположенные ближе к' центру, помещаются на более высоких постаментах, но и в характере самих образов богинь судьбы. Действительно, чем ближе к группе, где изображалось явление Афины, тем подвижнее и динамичнее все фигуры фронтона, беспокойнее позы. От краев будто набегает порыв ветра: взволнованность образов нарастает от угловых персонажей к центральной сцене. Этому постепенному нагнетанию чувств подчинены и движения трех Мойр, и пластика их тел.

Есть в мировом искусстве статуи и скульптурные группы, значение которых ослабевает, если неизвестны имена изображенных. Но во многих классических изваяниях Греции, и в частности в статуях Мойр, сюжет отходит на второй план и сила художественного воздействия оказывается вне связи с конкретной мифологической принадлежностью. В таких памятниках воплощено прочувствованное древним мастером сознание значительности человека и его возможностей, глубокое преклонение перед его красотой.

Хуже сохранились скульптуры западного фронтона Парфенона со сценой из мифа о споре Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Посейдон ударил о землю трезубцем и высек из скалы ручей. Афиняне не оценили его дар, так как

Афина Парфенос. Мрамор. Римская копия «Варвакион». Мрамор. 2-я половина V в.

до н. э. Афины, Национальный музей

вода бога морей была соленой, и присудили первенство Афине, подарившей городу оливковое дерево с питательными, необходимыми для жизни плодами:

Вот и двенадцать богов с Юпитером

посередине В креслах высоких сидят, в величавом

покое. Любого Можно по виду признать. Юпитера

царственен образ, Бога морей явила она1, как длинным

трезубцем Он ударяет в скалу, а из раны скалы

уж забила Влага. Даром таким он город присвоить

стремится.

Рядом являет себя — со щитом и копьем

заостренным; Шлем покрывает главу; эгида ей грудь

защищает. Изображает она, как из почвы, копьем

прободенной, Был изведен урожай плодоносной

сребристой оливы.

Боги дивятся труду. Окончанье работы —

Серьга из кургана Куль-Оба с головой Афины. Золото. IV в. до н. э. Санкт-Петербург, Эрмитаж

победа. Овидий. Метаморфозы

В целле Парфенона стояла изваянная Фидием хризоэлефантинная (высотой 12 м) статуя Афины-Девы (Парфенос). Однако она, как и многие другие произведения великого ваятеля, дошла до нас лишь в небольших римских копиях.

Ожесточенная политическая борьба в Афинах тех лет отбросила свою страшную тень, очевидно, и на жизнь этого мастера, друга и помощника во многих делах вождя демократической группировки Перикла. Пав-саний, Плутарх и другие древние авторы пишут о преследованиях Фидия и судебных процессах над ним. Сообщают они и о негодовании его противников, вызванном тем, что скульптор на щите Афины Парфенос изобразил самого себя и Перикла. Подобное действие сочли за святотатство и, по глухим, весьма разноречивым сведениям, Фидия либо заточили в темницу, либо изгнали из Афин, либо даже казнили. История античного искусства, какой бы ни казалась она иногда хорошо изученной, таит в себе еще много тайн, и не исключено, что в каком-нибудь неизвестном документе, ожидающем исследователя, рассказано о судьбе этого великого художника высокой классики.

Имеется в виду Афина.

Не выношу я поэмы киклической, скучно дорогой

Той мне идти, где снуют в разные стороны люди;

Ласк расточаемых всем избегаю я, брезгую воду

Пить из колодца: претит общедоступное мне.

Каллимах

В последней четверти V в. до н. э. демократические идеи Афин начинают изживать себя. Этому, способствуют имущественное расслоение среди граждан, разразившаяся Пелопоннесская война между Афинами и Спартой, а также жестокая эпидемия чумы, унесшая среди многих жертв и Перикла. Настроения эллинов меняются, что сказывается во всех областях жизни. Появляются ядовитые сатиры Аристофана, многие философы углубляются в исследования личных переживаний. События бурной жизни получают отражение в искусстве — в образах архитектуры, скульптуры, вазописи.

В конце V в. до н. э., с 421 по 406 г. до н. э., строился храм Афины, Посейдона и Эрехтея. Посвященный трем божествам, он получил название от имени Эрехтея, которого Гомер упоминал в «Илиаде»:

Всех же мужей, населяющих град велелепный Афины, Область царя Эрехтея, которого в древние веки Матерь-земля родила, воспитала Паллада-Афина, И в Афины ввела, и в блестящий храм водворила.

Место постройки Эрехфейона, замечательного своей оригинальностью храма, было определено заранее. Оно связано с легендой о споре Афины и Посейдона. Считалось, что именно здесь Посейдон ударом трезубца высек ручей (внутри храма имелся источник), а Афина посадила оливу. Перед зодчим стояла трудная задача — расположить здание на участке с сильным склоном. Из-за обременительных военных расходов город не мог выделить средства на планировочные работы по выравниванию площадки для Эрехфейона и помещение храма пришлось строить на различных уровнях. Тем не менее это способствовало успеху сооружения не только с точки зрения композиции Акрополя (храм хорошо воспринимался снизу из северной части города), но и потому, что отвечало новым веяниям в искусстве.

Подобно возникшему в то время новому отношению к человеку, воспринимающемуся уже не столь простым, как раньше, требующему более пристального внимания, по-новому воспринимались и памятники искусства, прежде всего архитектуры. Если взгляд на Парфенон с угла дает представление обо всем храме, то Эрехфейон, отличающийся сложностью и асимметричностью всех своих форм, необходимо обойти кругом, чтобы воспринять в целом. Оставшийся неизвестным зодчий Эрехфейона умело противопоставил формы своего здания Парфенону, последовательно проводя принцип контраста в решении всех портиков. Назвать какой-либо из них главным невозможно — каждый своеобразен и неповторим. Входили в храм с северной стороны, но пройти к нему от Пропилеи с запада было можно, лишь обогнув все здание. Эрехфейон обращен к Парфенону южной стороной, здесь же находилась дверь, служившая, по-видимому, выходом из храма.

Эрехфейон. Мрамор. 2-я половина V в, до н.э. Афины, Акрополь

При движении от Пропилеи южный портик, над глухим цоколем которого стояли шесть женских фигур — кариатид, выступал во всей своей красоте. О происхождении кариатид и об использовании скульптурных женских фигур в качестве подпорок древний зодчий Витрувий пишет: «Так, например, если кто-нибудь в своей постройке поставит вместо колонн мраморные статуи женщин в длинных одеждах, называемые кариатидами, и поместит на них мутулы (архитектурные украшения.— Г. С.) и карнизы, то любопытствующим он дает такое объяснение: Пелопоннесский город Карий заключил против Греции союз с неприятелями-персами; впоследствии греки, со славою завоевав себе свободу победоносным окончанием войны, с общего согласия объявили войну ка-рийцам. И вот, взяв их город, перебив мужчин и опустошив их государство, они увели их жен в рабство, при этом не позволив им снять ни их длинных одежд, ни прочих уборов замужних женщин не только для того, чтобы провести их один раз в триумфальном шествии, но чтобы они, служа тяжким примером рабства, покрытые вечным позором, явно платили за преступления своих сограждан. Ради этого тогдашние архитекторы применили для общественных зданий изваяния этих женщин, поместив их для несения тяжести, чтобы и потомство помнило о наказании карийцев».

Кариатиды (высотой 2,10 м) несут на головах крышу портика. Драпировки одежд на груди, бедрах и животе различны и вносят разнообразие в пластику фигур. Но складки одежд у опорных ног трактованы однообразно, подобно каннелюрам колонн, так что симметрия воспринимается четкой и непогрешимой. В фигурах кариатид нет предельного напряжения атлантов, с трудом удерживающих на плечах тяжесть крыш, нет и завидной легкости, с какой порой амуры подбрасывают над головой тяжелые сферы в .памятниках более поздних эпох. Им не тяжело нести крышу портика (антаблемент облегчен, он без фриза), но и не слишком легко, усилия их естественны. Классическая гармония пронизывает существо каждой статуи.

Живописно трактованы прически женщин. Волосы их, вначале туго заплетенные, постепенно распускаются, а ниже кажутся пушистыми, льющимися по спинам. Ваятель не стремится обмануть зрителя и заставить его поверить, что перед ним не камень, а волосы. Но ощущение соотношений плотности волос, туго заплетенных, слабо заплетенных и распущенных, точно передано им в градациях мраморных поверхностей. Создавая иллюзию реальных волос, скульптор в то же время сохраняет и фактуру мрамора.

Рядом с богатым светотеневыми контрастами портиком кариатид почти гладкая стена. Для идущего от Пропилеи человека этот участок стены кажется небольшим и глухим, пока внимание занято портиком кариатид. В то же время, присмотревшись, нетрудно заметить, что поверхность стены решена весьма оригинально. Слева ее ограничивают фигуры, справа — виднеющаяся колонна восточного портика. Стилобат легкого и изящного шестиколонного восточного портика кажется продолженным на южную стену и служит для нее своеобразным пьедесталом. Над ним расположены нижние крупные квадры — нечто вроде цоколя, соответствующего по высоте базам колонн восточного портика. Выше, над мелкими квадрами, из которых состоит стена, проходит полоса узорного орнамента на уровне капителей колонн восточного портика. Создается впечатление, будто цилиндр колонны развернули в длинный, подчиненный ордеру, прямоугольник стены, расположив ее декор на высоте капителей, баз, стилобата.

Интерьер Эрехфейона сложен. За восточной колоннадой шло преддверие и затем святилище Афины, где находилась особо почитаемая древними деревянная статуя богини. Перед ней стоял золотой светильник с неугасимым огнем. Далее следовало разделенное на две части помещение — северное для Эрехфея, южное для Посейдона. Под ним располагалось так называемое Эрехфеево море — скопление соленой воды от источника Посейдона. Стены, как предполагают, украшали фресковые композиции на разнообразные сюжеты.

Новые художественные веяния, нашедшие отражение в Эрехфейоне, сказались и в других постройках конца V в. до н. э. В хорошо сохранившемся дорическом храме, расположенном недалеко от афинского Акрополя, у самой агоры, и называвшемся ранее Тезейоном, а в последнее время — храмом Гефеста, дорика, как и в Парфеноне, смягчена ионическими элементами.

Тем же временем датируется храм Посейдона на мысе Сунион. Кроме сохранившихся в руинах Пропилеи, ведших к святилищу бога морей, остались следы от постаментов статуй. Очень эффектна колоннада этого храма, воздвигнутая на шестидесятиметровом мысу, глубоко вдающемся в море. Мрамор его хотя и пентеллийский, но редкий, не патинирующийся со временем. Очевидно, его специально подбирали именно таким, чтобы белый цвет колонн не терялся на фоне желтовато-бурой растительности мыса. Храм всегда, подобно маяку, видели с моря.

Самым выдающимся по своеобразию своих архитектурных форм был выстроенный Иктином в горной и лесистой дикой Аркадии, между Олимпией и Спартой, на высоте ИЗО м над уровнем моря храм Аполлона в Бассах. Этот дорический периптер с числом колонн 6X15 был построен, как сообщает Павсаний, в благодарность за избавление от чумы 430 г. до н. э. Зодчий использовал для него голубовато-серый мраморо-видный известняк.

Его созданием Иктин убедил в огромном значении для архитектурного образа окружающего ландшафта. Воздвигая на высящемся среди множества городских домов Акрополе Парфенон, Иктин сумел противопоставить храм однообразным, похожим друг на друга жилым постройкам, придав поэтому формам Парфенона как бы природную естественность, убрав из них прямые линии, правильные плоскости.

Если бы и в храме Аполлона в Бассах, стоящем в дикой горной местности, Иктин ввел органически живые контуры, подобные тем, что имеет Парфенон, здание растворилось бы среди подобных же природных форм в окружавшем постройку пейзаже. Здесь нужны были другие принципы, и Иктин нашел их. Очертания объемов храма Аполлона в Бассах резкие, графические. Их создал человек, как бы хочет сказать Иктин, и он противопоставляет свое творение дикой, вольной природе. В колоннах с их четкими контурами нет энтазиса, нет и легких изгибов (курватур), которые применялись в Парфеноне. Здесь они, как хорошо понимал мастер, уже не нужны. Особенны и пропорции храма. Колонны приземистые, антаблемент и капители крупнее по отношению к высоте колонны, нежели у Парфенона.

В древности на этом участке стоял небольшой, обветшавший к тому времени храм. Мастер не разрушил его, но ввел его небольшую целлу в пространство своего сооружения. Древний храм оказался в глубине более крупного нового. Изменилась и ориентация: вход теперь располагался с севера. Но с восточной стороны зодчий оставил дверь в старую целлу, которая теперь представляла собой тыльную часть (адитон) новой постройки. Периптер Иктина явился как бы обрамлением древней святыни.

Своеобразно стала выглядеть и внутренняя колоннада. Учитывая небольшие размеры здания (по стилобату 14 мХ38 м), Иктин увеличил центральную площадь его интерьера, как бы раздвинув оба ряда внутренних колонн и вплотную прислонив их к стенам, превратив таким образом в полуколонны и образовав по стенам подобия ниш.

Большим новшеством было то, что внутренние колонны Иктин сделал ионическими, смягчив этим строгость храма с его внешним дорическим