- •Агесандр (м. Б. Александр). Афродита Мелосская. Мрамор.

- •Искусство гомеровского периода

- •Храм Аполлона в Коринфе. VI в. До н. Э.

- •VII в. До н. Э. Афины, Национальный

- •Искусство классической эпохи

- •Голова с фронтона храма Афнны на Эгине.

- •V в. До н. Э. Мюнхен, Глиптотека

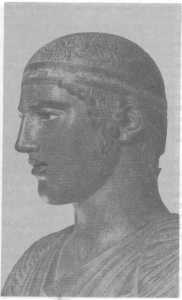

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Аполлона. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До н. Э. Олимпия, музей

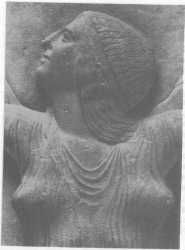

- •Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Голова Дедамии. Мрамор. 1-я половина

- •V в. До и. Э. Олимпия, музей

- •Краснофигурная вазопись первой четверти V в. До н. Э.

- •Евфимид. Проводы Гектора. Глина. Конец VI — начало V в. До н. Э. Мюнхен, Музей прикладного античного искусства

- •Круглая скульптура и рельефы ранней классики

- •(Вторая половина V в. До н. Э.)

- •Поликлет. Дорифор. Слепок с мраморной римской копии. Середина V в. До н. Э.

- •II о лик лет. Диадумен. Мрамор. Римская копия. Середина V в. До н. Э. Афины, Национальный музей

- •Парфенон.

- •Ионическая и коринфская капители

- •Коринфская капитель

- •Поздняя классика (IV в. До н. Э.)

- •Скопанс.Голова раненого воина с заподного фронтона храма Афины Алей в Тегее. Середина IV в. До н. Э.

- •V в. До н. Э. Берлин, Государственные

- •Античная монета

- •Голова Афродиты из Пергама. Мрамор.

- •II в. До и. Э. Берлин, Государственные музеи

- •Содержание

- •Соколов Глеб Иванович

Круглая скульптура и рельефы ранней классики

Эллины, силою рук и Арея искусством и смелым Общим порывом сердец персов изгнав из страны, В дар от свободной Эллады Освободителю-Зевсу Некогда здесь возвели этот священный алтарь.

Симонид Кеосский

Первые победы греков в войнах (500—449 гг. до н. э., с перерывами) между Персией и древнегреческими городами-государствами, отстаивавшими свою независимость, способствовали росту патриотических чувств различных греческих полисов и осознанию необходимости их союза. Военная обстановка требовала ясности выражения во всем.

Именно тогда в искусстве обозначилось повсеместное стремление отойти от условности архаики и обратиться к более конкретному отражению видимого мира. Особенно заметно это было в памятниках круглой скульптуры и рельефах при изображении человеческой фигуры.

Условность определенного рода, несомненно, существовала и в классическом искусстве, так как смысл художественного образа не может не быть метафоричным. Так же как и ранее, победу, например, скульптор изображал в виде женщины с крыльями. И все же условность все более уступала место реальности, которая проявлялась все нагляднее и обнаженнее. Тело, лицо, волосы человека в мраморе все более уподоблялись достоверно видимым. Скульпторы думали уже не столько об иносказательном воплощении значительных идей, сколько о возможно точной передаче в пластике красоты человеческих форм. Раннекласси-

1 Звучащий здесь мотив разной реакции людей на одно действие позднее будет широко развит в европейской живописи в таких произведениях, как «Тайная вечеря» Леонардо, «Анатомия доктора Тульпа» Рембрандта, ряде других.

В пластике раннеклассической поры получила развитие возникшая еще в архаике идея группового монумента.

Во второй половине VI в. до н. э. мастер Антенор, сын художника Ев-мара, исполнил статуи Гармодия и Аристогитона, убивших тирана. Этот памятник, очевидно, был увезен персами Ксеркса после захвата Афин.

В группе Антенора, созданной еще в манере архаического искусства, выражалась уже новая, смелая мысль о свободе. Художники изображали этот монумент тираноубийц на вазах и монетах, так что он получил широкую известность в Элладе. Поэты складывали стихи о подвиге героев:

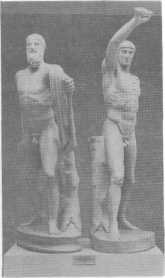

Тираноубийцы. Мрамор. V в. до н. э.

День, в который Гиппарх убит был Аристогитоном И Гармодием, был светлым поистине днем.

Симонид Кеосский

Слава похищенной персами группы Антенора побудила афинян после изгнания врагов заказать в 477 г. до н. э. повторение ее Критию и Несиоту (не исключено, что к тому времени Антенор уже умер). Критий и Несиот исполнили монумент, но и его следы затерялись, и лишь фрагменты римских копий уцелели до нашего времени. Значение прославлявшего свободу произведения еще и в том, что это одна из первых скульптурных групп в круглой пластике Греции.

Герои, показанные в момент свершения подвига, охвачены единым порывом. Фигура одного не мыслится без другой. Хотя статуи расположены на отдельных постаментах, их объединяет характер движения.

В решительной их поступи мастер, наверное, впервые в истории пластически выразил беспримерную смелость стремящихся к свободе людей.

В изваянии Крития и Несиота показаны исторические, не вымышленные личности, жившие в действительности и совершившие подвиг

афиняне. Портретности тем не менее нет в их лицах, так как в то время осуждалось стремление к индивидуальному и частному.

500 г. до н. э. датируется бронзовая статуя Аполлона из Пьомбо (Париж, Лувр). В позе бога много от изваяний куросов VI в. до н. э., хотя положение рук уже иное — они выдвинуты вперед. Изображение волос еще условное, но уже не архаическое, они сзади заплетены в косичку. Естественна и непринужденна поза позировавшего мастеру юноши, почти подростка. В его нескованном, как в статуях архаики, более свободном движении звучит очарование безмятежной юности, с особенной силой открывшейся людям суровой военной поры. Образ бога света — покровителя искусств — с прекрасным, слегка печальным и задумчивым лицом воспринимается как воплощение в пластике представлений человека о чистоте и ясности чувств.

Другой хорошо сохранившийся бронзовый памятник ранней классики — статуя держащего поводья возничего из Дельф. Хотя металл покрылся красивой темно-зеленой патиной, в зрачках уцелела инкрустация. Эта статуя, возможно, составлявшая часть группы с колесницей и лошадьми,— редчайшее оригинальное произведение скульптуры господствовавшего тогда строгого стиля. Все в ней сдержанно, хотя образу присущ большой эмоциональный накал. Будто спокойный юноша в то же время напряжен как струна. Не исключено, что возничий был показан в момент скачки. Состязания в беге лошадей, начиная с гомеровских времен, часто устраивались на разного рода празднествах, порой и на похоронных играх в честь умершего; их можно было видеть в годы архаики

и классики в Олимпии, Дельфах и на ипподромах многих других греческих городов:

...Одновременно все на коней замахнулись бичами,

Сильно вожжами хлестнули и голосом крикнули грозным.

Быстро ринулись кони вперед по широкой равнине

Прочь от ахейских судов. Под копытами их поднималась

Пыль и стояла под грудью, подобно туману иль вихрю;

Гривы густые коней развевались с дыханием ветра;

То многоплодной земли на бегу колесницы касались,

То высоко подлетали на воздух. Возницы конями

Правили стоя. В груди колотилось безудержно сердце

Жаждой победы. И криком возницы коней ободряли,

Каждый своих. И, пыля, летели они по равнине.

Гомер. Илиада

Строгость и сдержанность образу возничего придают вертикальные, довольно резкие складки одежд, напоминающие каннелюры стройной дорической колонны. Мягко и плавно ниспадающая на груди ткань на плечах собирается в мелкие подвижные складки, которые хорошо отвечают движению торса. Лицо поражает классической ясностью объемов, в построении его много гармонии и архитектонической четкости.

Предельное обобщение форм несколько нарушено в местах, скрытых от взоров людей. Так, пальцы на ногах юноши показаны с криво подстриженными ногтями, с набухшими кровеносными сосудами. Тяготение скульптора к уподоблению художественного образа реальности еще робкое, оно наглядно выступает не в основных элементах памятника (лицо, туловище), но лишь во второстепенных его деталях.

Стремление к строгости и суровости образов, к жесткости ниспадающих складок одежд типично и для женских изваяний строгого стиля. Мастера любили в драпировках широкие плоскости, разделенные резкими гранями. Особенно часто такие памятники создавались на полуострове Пелопоннесе.

Среди женских статуй того времени обращает на себя внимание своей строгостью образ Гестии — хранительницы домашнего очага. Фигура ее кажется подчеркнуто крупной, выражающей величие божества:

Дел Афродиты не любит и скромная дева — Гестия, Перворожденная дочь хитроумного Крона — владыки, Снова ж потом и последнерожденная, волею Зевса. Феб-Аполлон добивался ее, Посейдон-Земледержец,— Не пожелала она, но сурово обоих отвергла. Клятвой она поклялася великой — и клятву сдержала,— До головы прикоснувшись эгидодержавного Зевса, Что навсегда она в девах пребудет, честная богиня. Дал ей отличье прекрасное Зевс в возмещенье безбрачья: Жертвенный тук принимая, средь дома она восседает; С благоговеньем богине во всех поклоняются храмах, Смертными чтится она, как первейшая между богами.

Гомеровский гимн. К Афродите

М ного

спокойной красоты и чувства собственного

достоинства в образе

закутанной в плащ женщины, так

называемой Аспазии. Покрывало,

наброшенное на голову, замыкает ее

в себе, как бы отрешая от бытовой

суетности и погружая в мир

интимных чувств и переживаний.

В ранней классике подобные темы

любили. Позднее они очень нравились

римлянам, часто копировавшим

такие памятники.

ного

спокойной красоты и чувства собственного

достоинства в образе

закутанной в плащ женщины, так

называемой Аспазии. Покрывало,

наброшенное на голову, замыкает ее

в себе, как бы отрешая от бытовой

суетности и погружая в мир

интимных чувств и переживаний.

В ранней классике подобные темы

любили. Позднее они очень нравились

римлянам, часто копировавшим

такие памятники.

Многозначительная выразительность движения человеческой фигуры с особенной яркостью воплощена в бронзовой статуе Зевса, найденной в море у мыса Артемисион и стоящей сейчас на высоком постаменте в центре просторного светлого зала Афинского Национального музея (см. вклейку). Повелитель богов изображен с широким замахом руки, в которой он, очевидно, держал пучок молний1.

Возничий. Фрагмент

От незабытых еще архаических традиций в этом, уже классическом изваянии, сохранилась манера разворота торса на зрителя и профильное положение головы. Движение же тела и общая его трактовка далеки от былой условности. По-новому звучит исключительно сильная метафоричность, всегда присущая подлинно художественному произведению. Выражена она в целостном образе; в облике и движении человеческого тела воплощена разбушевавшаяся стихия, гневная и карающая, подобная внезапно налетевшему шквальному ветру, смерчу. Условность здесь проявилась не в деталях, вроде однообразно трактованных прядей волос или нарочито незаглаженной поверхности грубого камня, но в общей сущности произведения. По представлениям греков, которым было присуще антропоморфное мышление, в человеческом образе воплощается само бытие — силы природы, различные жизненные явления.

Наряду с этим хорошо воспринимаются в раннеклассических образах органично связанные друг с другом художественные слои, из которых как бы слагается произведение искусства.

Случается, что человек, созерцающий памятник искусства, останав-

1 Нередко в этой статуе видят Посейдона и предполагают, что в руке бога был трезубец. Однако, кажется, что он слишком утяжелял бы образ и очень его конкретизировал, что не было характерно для раннеклассических изваяний.

ливается на восприятии и понимании, например, только лишь второго или третьего слоев, не добравшись до основного, последнего, уже материально обычно не изображающегося, но лишь возникающего в воображении зрителя. Тогда он обедняет себя и не понимает до конца художественное произведение. Классический памятник поэтому в некоторых отношениях сложнее архаического, с другой же стороны, он кажется более простым. Правильно было бы сказать, что он уже иной по всем своим художественным качествам.

Внешний слой в статуе Зевса определяется качествами звонкой прочной бронзы, уже своей фактурой вызывающей у зрителя эмоции, отличные от тех, что возникают при созерцании мраморных изваяний. Второй мысленный слой образа — сам облик, вид человеческой фигуры — могучей мужской, атлетического сложения — еще более усиливает зреющие в сознании зрителя представления об отваге и победе. Атрибут бога — смертоносное оружие в его руке (пучок молний или трезубец) — должен был переводить воспринимающего уже в третий план, связанный с мифологической сущностью персонажа. И четвертый, возможно, самый глубинный слой этого художественного произведения вызывал ассоциации с космической стихией, отождествлявшейся эллинами с верховным божеством. Не миролюбивый, всепрощающий, освобождающий человека от тягот и забот Зевс, изваянный Фидием для храма в Олимпии, но бог в иной своей ипостаси оказался воплощенным в этой бронзовой статуе.

Зевс, удивляюсь тебе! Все твоей повинуется воле,

Сам ты в почете у всех, силой великой богат,

Взором своим проникаешь ты в сердце и мысль человека,

Нет никого, кто с тобой властью равнялся б, о царь!

Ф е о г н и д

В подобных изваяниях наглядно выступает воспринятое эллином и воплощенное в художественном произведении величие природы, сила чувств, пантеистическое понимание действительности. Так, в пластике форм гармонически развитого человеческого тела ваятель Древней Греции образно, отвлеченно, иными словами, иносказательно или метафорически воплощал свои общие идеи и представления о мире.

Скульпторы ранней классики обращались не только к героическим образам. Не обходили они вниманием и лирические темы. Часто получала отражение в их искусстве любовь. Мраморные изваяния Афродиты, рельефы, терракотовые статуэтки позволяют проникнуть в мир интимных чувств эллинов. Это же дают почувствовать и стихи поэтов:

Долгая ночь, середина зимы, и заходят Плеяды1.

Я у порога брожу, вымокший весь под дождем,

Раненный жгучей страстью к обманщице этой... Киприда2

Бросила мне не любовь — злую стрелу из огня.

Асклепид. На гетер

1 Плеяды — небесные нимфы.

2 Кипрйда — то же, что Афродита.

Богине любви и красоты эллинские поэты часто посвящали стихи. Один из них, вдохновленный картиной художника Апеллеса, представившего Афродиту Анадиомену, выжимающую мокрые волосы, так выразил свои чувства:

Киприду, вставшую сейчас из лона вод

И мокрую еще от пены, Апеллес

Не написал здесь, нет! — воспроизвел

живой,

Вот руки подняла, чтоб выжать волосы, И взор уже сверкает страстью нежной, И — знак расцвета — грудь кругла, как

яблоко.

Афина и жена Кронида говорят: «О, Зевс, побеждены мы будем в споре

с ней».

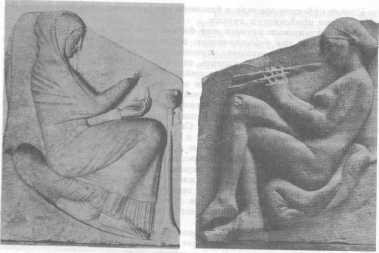

Рождение Афродиты. Фрагмент мраморного «трона Людовизи». 460 г. до н. э. Рим, Национальный музей

Леонид Таренский В первой половине V в. до н. э. были выполнены рельефные плиты с изображением Афродиты, а также флейтистки и новобрачной, некогда украшавшие постамент статуи богини любви и поэтому называемый троном Афродиты. На центральной плите изваяна поднимающаяся из морской пены рождающаяся Киприда. Две хариты (богини красоты, радости и олицетворения женской прелести) сопровождают Афродиту и других богов, осторожно поддерживают ее под руки, и богиня, будто пробудившаяся от долгого сна, повернув голову, смотрит на мир. В резком повороте ее головы выражено удивление, радость, восторг перед открывающимся миром. Сквозь легкоструя-щиеся, будто влажные хитоны Киприды и харит словно просвечивают их тела. Чувствам, выраженным в памятнике, созвучны строки поэта Анита на статую Афродиты:

Кто бы ты ни был, садись под зелеными ветвями лавра, Жажду свою утоли этой прозрачной струей. Пусть легкокрылый зефир, навевая повсюду прохладу, Члены твои освежит в трудные, знойные дни.

Анит

Фигурка Афродиты, по-мальчишески стройная, воспринимается скорее юношеской, чем женской. Время и стиль делают даже образ богини довольно строгим, но это и придает ему особенную прелесть. Некоторые отголоски архаики ощущаются в резком профильном изображении головы. Заметны первые попытки передать реальные элементы пейзажа:

так, чтобы убедить зрителя в близости моря, мастер показывает под ногами харит прибрежную гальку.

Величественное явление в мир богини воспринимается при созерцании памятника как возникновение, первое ощущение самой любви. Все в формах рельефа проникнуто гармонией и свободой. Греческому художнику удалось в камне воплотить тончайшие нюансы возвышенного и светлого чувства, какое позднее сможет быть достаточно удачно выражено, пожалуй, только средствами музыки и поэзии.

Боковые плиты уже центральной. На них изваяны женщины, приносящие дары являющейся им богине. На правой плите сидящая у высокой курильницы закутанная в одежды новобрачная посыпает огонь жертвенника душистыми травами. Строгая и замкнутая, она погружена в священнодействие, все ее мысли и чувства с божеством. Движения ее спокойны и красивы, хотя в образе ощущается и печаль, предчувствие судьбы гречанки, обреченной проводить все дни в гинекее — женской половине дома. Иной по своему характеру образ на левом рельефе: обнаженная гетера, играющая на авлосе (род свирели), сидит свободно, закинув ногу на ногу. Она также приносит Афродите свой дар: песню на двойной флейте. Линии контура здесь менее строгие. Будто эскизно намеченные, они словно воплощают неприхотливость и легкомысленность любовной мелодии.

Вспоминается стихотворение древнего поэта:

Сладок холодный напиток для жаждущих в летнюю пору; После зимы морякам сладок весенний зефир; Слаще, однако, влюбленным, когда, покрываясь одною Хленой, на ложе вдвоем славят Киприду они.

Асклепиад. Сладость любви

В изваяниях с новобрачной и флейтисткой проявляется высокое композиционное мастерство скульптора. Гречанкам не тесно в рамках плит, несущих фигуры, хотя головы их выступают за грани рельефов. Свободно существующие в их пределах, женщины спокойны и сосредоточенны. Основу и содержание образов составляет гармония, согласованность.

Мастерство автора сказывается и при создании деталей. Даже в трактовке подушек, на которых сидят женщины, заметна продуманность, пронизывающая эллинские образы: под новобрачной подушка подобно одежде испещрена складками; под обнаженной гетерой, тело которой показано гладким и упругим, она иная — мастер сознает, что, если он покажет складки, соответствие форм будет нарушено.

Новшества в искусстве этого переломного периода видны и в поздне-архаических и раннеклассических надгробиях.

На узкой и довольно высокой плите с рельефной фигурой — надгробии мужчины, исполненном из серого беотийского мрамора в конце VI в. до н. э.,— имеется надпись: «Алксенор, наксосец, сделал меня, смотри на меня». Найден памятник в Орхомене, теперь в Национальном музее в Афинах.

Умерший, представленный в надгробии, играет с собакой; он показывает ей кузнечика, та подпрыгивает, стремясь достать его. Собаки часто

Рождение

Афродиты. Фрагмент

Рождение

Афродиты. Фрагмент

Рождение Афродиты. Фрагмент

изображались на надгробных стелах вместе с хозяевами. Иногда поэты посвящали собакам эпитафии:

Думаю я и по смерти своей, и в могиле, Ликада,

Белые кости твои все еще зверя страшат.

Памятна доблесть твоя Пелиону высокому, Оссе,

И Киферонским холмам, пастбищам тихих овец. Симонид Кеосский. Эпитафия собаке

В рельефе более свободно, нежели раньше, трактовано человеческое тело, совершеннее показан грек с довольно сильно развернутыми плечами. Но видно, что скульптор еще не вполне справляется с новыми пластическими принципами: ноги мужчины, представленные в сложном положении, поставлены не совсем правильно. Фигура будто с трудом втиснута в узкую плиту. Выступающие по краям бортики создают впечатление, будто изображение поместили в неглубокую нишу, как в узкий вертикальный гроб.

В последующих раннеклассических рельефных стелах изваяния становятся совершеннее. Так, в надгробии Борджиа (470 г. до н. э.) из Национального музея в Неаполе мастер более искусно трактует мускулатуру рук и ног опирающегося на палку сильного мужчины. Почти физически ощущаются округлость бицепсов, плотные, крепкие мышцы. Борджиа, как и Людовизи,— имена бывших владельцев этих памятников.

Нельзя не отметить, что раннеклассические ваятели-новаторы, только начинавшие свой путь, уступали в некотором отношении архаическим, имевшим за плечами двухвековой художественный опыт. Так, в более тяготевшем к старым формам надгробии Алксенора, где человеческая фигура менее уподоблена реальной и Дает о себе знать поэтически прекрасный, условный язык архаики, необходимые памятнику печальные скорбные настроения звучат отчетливо и ясно. В надгробии же Борджиа нагляднее выступают раннеклассические веяния — мастер слишком увлечен воспроизведением реальных*деталей, и присущие надгробной стеле эмоции оказываются выраженными уже не так пластически совершенно, они отодвинуты на второй план, как бы смазаны. Видимая действительность, вторгаясь в образ, приносила с собой новое и ценное — трепетное ощущение жизни. Но раннеклассические мастера еще не всегда могли с равным совершенством придавать необходимые пластическому образу чувственные ощущения.

Среди надгробий строгого стиля встречаются и женские, в которых находили воплощение нежность и грация. В стеле Юстинианы (Берлинский музей) показана девушка, посыпающая душистые травы на огонь стоящего перед ней жертвенника. Выразительна ее склоненная головка, черты лица строги, прическа проста, в потупленном взоре сдержанная скорбь. В этом надгробии, как и во многих других стройных стелах, подобных стволам растений или деревьям, будто вырастающим из земли, формы и объемы еще жестки. Но эти пластические особенности, свойственные многим памятникам строгого стиля, не воспринимаются как недостаток. Они скрашивают образ настроениями особой внутренней сосредоточенности. А в женских надгробиях подобное сочетание строгости и нежной грации придает произведениям особенную прелесть.

Выдающимся древнегреческим скульптором середины V в. до н. э. был Мирон, происходивший из небольшого аттического селения Элев-феры, учившийся, возможно, у Агелада и работавший преимущественно в Афинах. Не сохранилось ни одного подлинного произведения Мирона, лишь в римских копиях известны знаменитая статуя юноши Дискобола (Национальный музей, Рим), скульптурная группа Афины и Марсия и небольшое изваяние коровы.

Поиски живого, энергичного движения, которыми были увлечены в то время мастера, создававшие фигуры олимпийских фронтонов, статуи Зевса, Возничего и многие другие, занимали и Мирона. Он принадлежал к аттической, всегда склонной к динамическим формам школе и этим отличался от дорических и ионических мастеров.

Мирону было близко осмысление мира, выраженное философией Гераклита (диалектик, представитель ионийской школы), утверждавшего, что все течет, все изменяется, и в одну реку нельзя войти дважды.

Статуи атлетов-дискоболов создавали и предшественники Мирона, показывавшие юношей хотя и в движении, но не слишком динамичными. Таков, например, бронзовый Дискобол из музея Метрополитен (Нью-Йорк), а также мраморная статуя Дискобола из собрания музея

Терм (Рим). Сравнение с ними Дискобола Мирона убеждает в новаторстве раннеклассического ваятеля, более того, в дерзновенности и смелости его таланта. В своей статуе Дискобола Мирон сумел преодолеть скованность в изображении движения.

Архаическая схематичность, за-стылость в таком виде искусства, как скульптура, преодолевались медленнее, чем в вазописи. Над скульпторами тяготели законы традиций в большей степени, нежели над вазописцами, которые были свободнее в выборе того или иного сюжета. Принимая это во внимание, можно понять все значение творчества Мирона, показавшего не только человека, но и мир подвижным, развивающимся.

В Дискоболе Мирона, созданном значительно позднее Тираноубийц Крития и Несиота, моделировка тела более совершенна. Нет угловатости, жесткости форм. Памятник свидетельствует о полном овладении приемами изображения фигуры человека.

Мирон. Дискобол. Мрамор. Римская копия. 2-я четверть V в. до и. э. Рим, Национальный музей

Если в архаике ваятель нередко стремился подчинить движение тела красивому орнаментальному узору, то теперь главными стали

естественность и благородство облика человека. Динамика тела приобретала внутреннюю выразительность. В Дискоболе Мирона оказались воплощенными не столько физическое усилие, сколько прежде всего волевая сосредоточенность, сила духа. В этом образе воплощены черты идеально прекрасного и гармонически развитого человека, в котором красота атлетически тренированного тела сочетается с духовным благородством и нравственной чистотой.

Статуя Дискобола многократно копировалась древнеримскими мастерами, известно несколько повторений с этого, надо думать, прославленного еще в древности памятника. Сам Мирон использовал для изваяния бронзу, красивый по цвету и крепкий, обеспечивающий устойчивость фигуры дискометателя материал. Римские же копиисты, переводившие произведение в мрамор, добавляли для прочности у ног атлета подпорки и, несомненно, искажали то ощущение напряжения и одновременно легкости, какое, надо думать, удалось Мирону.

Статуй атлетов, исполняющих сложные физические упражнения, существует немало. И все же Дискобол Мирона продолжает оставаться непревзойденным в этом ряду. Такая необычная, поистине уникальная его сопротивляемость времени может быть объяснена рядом художественных и смысловых, составляющих сущность памятника особенностей, и прежде всего воплощением гармонической согласованности движения и покоя.

Действительно, Мирон показал юношу в момент решительного замаха диском. Атлет, весь изогнувшись, занес правую руку высоко над головой. Если смотреть на статую с той точки зрения, которую определил сам скульптор, силуэт тела атлета и его рук напоминает туго изогнутый напряженный лук, а силы в торсе дискометателя кажутся подобными тем, что скрыты в закрученной до предела пружине. Так диск, вознесенный над головой, дошедший, подобно маятнику, до верхней «мертвой» точки и пребывая как бы в невесомости, не может быть поднят выше. Оказывается, что в изваянии, где торс, руки, ноги исполнены предельной динамики, образ в момент промежуточный между замахом и броском диска лишен всякого напряжения. Пластикой статуи Мирон убеждает, что человек может испытывать колоссальную нагрузку, как физическую, так и душевную, и в то же время оставаться прекрасным, гармоничным всем своим обликом. Движение и покой показаны Мироном в их органическом единстве. Основную сущность классических образов и составляет это выражение напряженности и экспрессии во внешне уравновешенной форме. Классические памятники, исполненные подчас огромного внутреннего накала, нередко кажутся спокойными, порой даже расслабленными.

Мирону удалось остановить и запечатлеть в пластике напряженнейшее мгновение. В этом секрет жизненности скульптуры, заставляющей и наших современников улавливать даже в далеко не совершенных повторениях статуи ее смысл — красоту человека при совершении им прекрасного действия. Ведь победа на состязаниях считалась тогда подвигом, героическим актом, победители состязаний пользовались необычайным почетом.

Возможно также, что удивительная, почти вневременная сущность Дискобола связана и с тем, что он, как и многие другие подлинно великие произведения искусства, заставляет зрителя сопереживать; динамическая активность не ограничивается рамками художественного памятника, но захватывает и рассматривающего образ человека. Зритель, воспринимающий, сопереживающий тому, что изображено в произведении искусства, каждый раз по-своему заканчивает действие, определенное ваятелем. В художественном произведении, где его мастером все завершено, раскрыто, закончено, зритель чувствует себя наблюдателем или ценителем; созерцая же такие образы, как Дискобол, он становится соучастником.

В пластических формах статуи атлета, победившего в метании диска, выразилось нечто общее для людей всех времен, вечное, что на тысячелетия пережило их конкретного носителя. В лице Дискобола нет и

следа той портретной индивидуальной характеристики, какая придает человеку неповторимое своеобразие. Нет на его лице и выражения усилия или радостного стремления победить, но проступает внутреннее ощущение гармоничного напряжения и покоя.

Нельзя не заметить, что в памятниках ранней классики (при явном преодолении преимущественной фа-садности, что была в архаических монументах), даже в круглой статуе, сохраняется традиционная предпочитаемая другим точка зрения. Так и в статуе Дискобола, хотя при желании ее можно обойти кругом и осмотреть отовсюду, лишь с одной стороны (откуда лучше всего виден широкий размах рук атлета) особенно полно выявляются ее пластические качества.

М

и р о н. Голова Дискобола

Об этом непослушном божестве силене эллинские поэты складывали стихи:

Больше по Фригии сосен кормилице петь уж не будет, Звучной свирелью хвалясь, дивной резьбою тростник; Больше не будет цвести, как прежде, созданье Афины — Флейта,— в пальцах твоих, нимфой рожденный Сатир.

Руки твои в нерушимых оковах; ведь, будучи смертным, Дерзко решился ты в спор с богом бессмертным вступить. Лотоса звучные стебли с лирою сладкозвучащей В споре тебе принесли вместо победы лишь смерть.

Алкей из Мессении. Марсий т

Возможно, что эта группа Мирона была создана для уязвления любящих флейту беотийцев, с которыми враждовали афиняне. Но даже если и правы пишущие так древние авторы, это составляет лишь часть смысловой сущности памятника, как и мифологический сюжет — только одна из сторон его содержания. Сущность произведения Мирона глубже, нежели просто осуждение беотийцев. Афина у Мирона — олицетворение разумного, светлого начала, Марсий — неуравновешенного, дикого, темного. Их образы отчетливо контрастны. Рядом с устойчивой фигурой Афины Марсий кажется будто падающим навзничь. Спокойным, величавым жестам богини противопоставлены конвульсивные движения отшатнувшегося, испуганного силена. Гармоничное светотеневое решение в фигурке Афины оттеняется дробностью вспышек света и тени на мускулах силена. Физической и духовной ясности и красоте Афины противопоставлена не только внешняя, но и этическая, противодействующая божественной воле уродливость Марсия.

Эллинский скульптор воплотил в пластике образов столкновение противоположных сил, несовместимых характеров, различных чувств, присущих не только разным людям, но порой и одному человеку.

.Соотношение фигур здесь иное, чем в монументе Тираноубийц. Наклон копья в правой руке Афины отвечал наклону Марсия в другую сторону: композиция как бы раскрывается перед зрителем. Несмотря на всю динамичность группы, в ней лишь намеком звучит то, что прежде всего надо было передать мастеру,— грядущее наказание силена. Эллин, предпочитавший меру во всем и видевший статуи Афины и Марсия, лишь в своем воображении представлял неминуемую страшную казнь силена. Не показал ее и Мирон, изобразивший лишь начало конфликта. В этом сущность всей глубоко гармоничной эстетики эллинов, ясно выражавшейся не только в пластике, но и в поэзии:

Нет, не должна кровь детей проливать пред народом Медея, Гнусный Атрей перед всеми варить человеков утробы, Прокна пред всеми же в птицу, а Кадм в змею превратиться: Я не поверю тебе, и мне зрелище будет противно.

Гораций. Наука поэзии

Излюбленная Мироном динамичность образов представлена в этой группе более сложно, нежели в Дискоболе. Идущая влево Афина оборачивается, но в повороте ее нет такого резкого излома, как в архаической статуе Ники Архерма, где верхняя и нижняя части фигуры воспринимались словно самостоятельные элементы. Плавными, текучими показаны складки одежд Афины, величествен наклон ее головы. Не исключено, что к такому гармоничному, как в Дискоболе, Афине и Марсий, изображению движения Мирон пришел не сразу. Раннего Мирона, возмож-

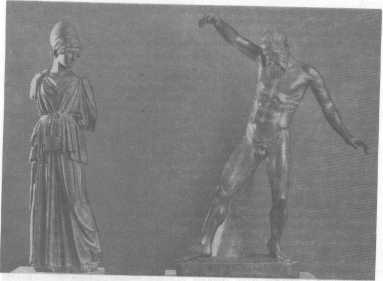

Мирон. Афина и Марсий. Бронза. Римская копия. Середина V в. до н. э. Афина

во Франкфурте-на-Майне (музей), Марсий — в Риме (музей Ватикана). Слепки в ГМИИ им. А. С. Пушкина

но, привлекали более острые моменты движения, как в бронзовом, стоящем на каменном постаменте изваянии бегуна Лада, который, достигнув финиша, хватался за висящий там венок. Об этой несохранившейся статуе дошло стихотворение:

Полон надежды бегун. На кончиках губ лишь дыханье

Видно, втянувшись вовнутрь, полыми стали бока;

Бронза стремится вперед за венком, не сдержать ее камню,

Ветра быстрейший бегун. Чудо ты — Мирона рук.

Тяга скульпторов того времени к точному воспроизведению реальности нашла отражение в созданной Мироном медной статуе коровы, которая, по свидетельствам древних авторов, настолько напоминала живую, что на нее садились слепни, а пастухи и даже быки принимали ее за настоящую. Об этом знаменитом изваянии сохранилось много эпиграмм:

Телка лита не из меди; нет, время ее обратило В медь, и Мирон солгал, будто б он создал ее.

Анакреонт

Не исключено, что копиями этой работы прославленного скульптора являются небольшие статуэтки коровы в Парижской национальной библиотеке, а также в Капитолийском музее Рима.

Величайший скульптор древности, новатор Мирон решительно отверг традиции и принципы архаического искусства, связывавшие некоторых мастеров еще во второй четверти V в. до н. э. Даже ионийские ваятели, раньше него обратившиеся к новшествам, не проявляли такой последовательности, как Мирон, в "своих произведениях. Именно в этом заслуга древнего скульптора из Элевфер, подошедшего в своем творчестве вплотную к новой эпохе в истории греческого искусства — высокой классике.

ВЫСОКАЯ КЛАССИКА