- •Министерство культуры российской федерации

- •Методические материалы по изучению дисциплины «безопасность жизнедеятельности»

- •1.1. Цели и задачи дисциплины

- •1.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

- •1.3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

- •1.4. Содержание дисциплины

- •1.4.1. Содержание разделов дисциплины

- •Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •Тема 1. Основные понятия и определения - 3,5 ч.

- •Раздел 2. Анализ условий труда, правовые и организационные вопросы безопасности жизнедеятельности

- •Тема 2. Основы управления безопасностью жизнедеятельности - 4 ч.

- •Раздел 3. Основы гигиены труда, производственной санитарии и рациональные условия жизнедеятельности

- •Тема 3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере - 11 ч.

- •Раздел 4. Инженерные основы техники безопасности

- •Тема 4. Безопасность технологических процессов - 6 ч.

- •Тема 5. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации пэвм и видеодисплейных терминалов (вдт) - 1 ч.

- •Тема 6. Пожарная безопасность - 2 ч.

- •Тема 11. Прогнозирование и оценка обстановки при чс- 12 ч.

- •1.4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

- •1.5. Лабораторный практикум

- •1.6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •1.6.1. Средства обеспечения усвоения дисциплины

- •1.6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •2. Методические указания при выполнении лабораторных работ для студентов очного и заочного отделения при изучении дисциплины

- •Общие сведения.

- •Нормирование освещённости

- •Выбор осветительной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Общие сведения Звук и шум, основные понятия

- •Закон Вебера-Фехнера для звука

- •Суммирование уровней шума

- •Порядок выполнения работы

- •Общие сведения Средства улучшения состояния воздушной среды

- •Средства улучшения микроклимата в тёплый период

- •Контрольные вопросы

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы Психологические методы изучения внимания оператора

- •Методика исследования

- •Содержание отчета

- •Общие требования к организации рабочего места оператора

- •Построение пультов апператора

- •Эргономические требования к порядку размещения органов управления и индикации

- •Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы для подготовки к тестам

- •4. Аттестационные тесты по дисциплине

- •5. Контрольные задания для студентов заочного отделения

- •Рекомендуемая литература

1.6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1.6.1. Средства обеспечения усвоения дисциплины

Плакаты по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" и "Охрана труда". Видеофильмы.

1.6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Импульсный шумомер 0014.

2. Октавный фильтр 01016.

3. Метеометр «МЭС».

4. Цифровой фотометр (люксметр-яркомер) «ТКА - 04/3».

Программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлению подготовки дипломированного специалиста по специальности 200101 «Приборостроение».

2. Методические указания при выполнении лабораторных работ для студентов очного и заочного отделения при изучении дисциплины

« Безопасность жизнедеятельности»

2.1 Лабораторная работа № 1«Исследование освещенности производственных помещений»

Цель работы: освоение студентами методов измерения светотехнических характеристик осветительных установок и оценка условий выполнения зрительных работ, с уровнями требований к освещенности.

Общие сведения.

Производственное освещение – это такая система естественного и искусственного освещения, которая позволяет нормально осуществлять определенный технологический процесс при сохранении здоровья работающих и повышения ими производительности труда.

Искусственное освещение должно обеспечивать установленную санитарными нормами величину освещённости.

По конструктивному исполнению искусственное освещение делится на системы: одного общего освещения и комбинированного освещения, которое состоит из общего и местного.

Источники света подразделяются на две группы:

- тепловые (лампы накаливания),

- газоразрядные - люминесцентные лампы низкого и высокого давления.

Выбор источника света определяется производственно-гигиеническими и экономическими соображениями.

Люминесцентные лампы создают более благоприятную для человека обстановку, меньше утомляют зрение, увеличивают скорость различения. .Источники света характеризуются световым потоком Ф (лм) и мощностью Рл (Вт). Важнейший показатель – световая отдача φ .

.

.

Для ламп накаливания световая отдача составляет 7-20 лм/Вт, а для

люминесцентных ламп - 30-70 лм/Вт.

При расчётах искусственного освещения применяют два метода:

1. Метод коэффициента использования светового потока .

2. Точечный метод .

Метод коэффициента использования светового потока применяется для расчёта общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей.

При установке ламп накаливания задаются их количеством n, определяют световой поток Ф и выбирают по каталогу лампу. освещения светильниками рассеенного света (рис1).

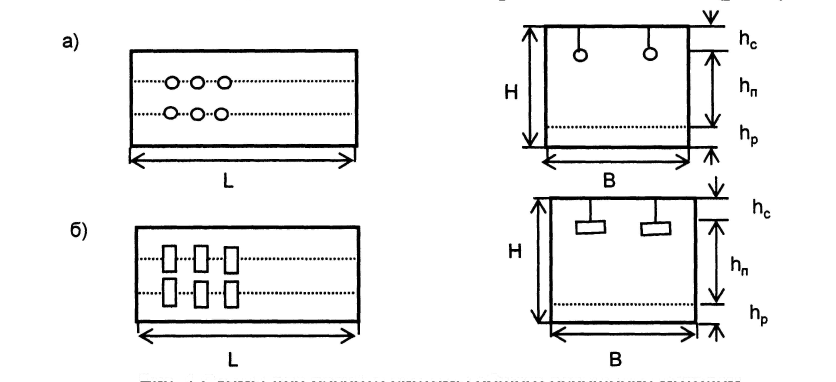

Рис. 1. Схемы для расчёта системы общего освещения методом коэффициента использования светового потока а - с лампами накаливания; б - с люминесцентными лампами.

Необходимый световой поток лампы определяется по формуле:

(

1.1 )

(

1.1 )

к3 - коэффициент запаса;

Z - коэффициент неравномерности освещения;

Ен - нормируемая освещённость, лк;

S - площадь помещения, м2;

n - количество светильников;

η -коэффициент использования светового потока, который зависит от коэффициентов отражения света поверхностями помещения, от геометрических размеров помещения (индекса), от типа светильника и характеризуется отношением полезного светового потока к суммарному, %.

При установке люминесцентных ламп, в связи с небольшим диапазоном их мощностей, заранее выбирают лампу, а затем определяют их необходимое количество n. Эти лампы устанавливают вдоль окон, но иногда и параллельно рабочим местам или оборудованию.

(

1.2 )

(

1.2 )

Следующий этап проектирования осветительной установки - выбор наиболее рационального расположения светильников. При этом надо обеспечить нормативную освещённость и учесть технические ограничения по размещению светильников.

Вначале выбирают расположение светильников, исходя из их наивыгоднейшего размещения. Расстояние между светильниками различных модификаций определяется зависимостью:

l = ( 1,2 – 1,6 ) * h , ( 1.3 )

где h - высота подвеса светильника, м.

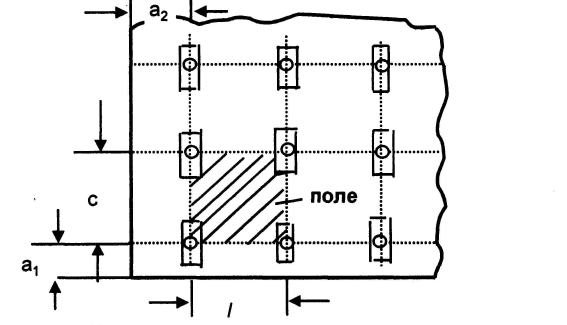

Размеры l и с (расстояние между рядами) определяют "поле" на плане размещения светильников (рис. 2).

Рис. 2. К выбору наивыгоднейшего размещения светильников

Форма поля выбирается по возможности близкой к квадрату, но это не всегда достигается на практике. Желательно, чтобы отношение большей стороны поля к меньшей не превышало 1,5.

Расстояние от крайнего ряда светильников до стены приближённо определяют по зависимости:

а = 0,5 * l , (1. 4 )

а затем этот размер окончательно корректируется при компоновке светильников на плане (а1 и а2 могут несколько отличаться друг от друга).

Точечный

метод (рис.

3) применяется для расчёта не только

горизонтальных поверхностей, но и

негоризонтальных, а также для определения

общего локализованного освещения и

местного.

Рис. 3. Схемы для расчёта освещения точечным методом

а) - общее освещение при светильниках, расположенных в один ряд;

б) - общее освещение при одном светильнике;

в) - общее освещение при светильниках, расположенных в два и более рядов;

г) - местное освещение.

Необходимый поток Ф лампы определяется зависимостью:

(

1.5)

(

1.5)

где µ - коэффициент, учитывающий отражённый

свет, равный 1,1-1,2;

Еусл. -условная освещённость, создаваемая светильником, в котором установлена лампа со световым потоком 1000 лм, которая определяется по графикам пространственных изо-люкс с учётом размеров от светильника до рабочей поверхности.