- •Министерство культуры российской федерации

- •Методические материалы по изучению дисциплины «безопасность жизнедеятельности»

- •1.1. Цели и задачи дисциплины

- •1.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

- •1.3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

- •1.4. Содержание дисциплины

- •1.4.1. Содержание разделов дисциплины

- •Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •Тема 1. Основные понятия и определения - 3,5 ч.

- •Раздел 2. Анализ условий труда, правовые и организационные вопросы безопасности жизнедеятельности

- •Тема 2. Основы управления безопасностью жизнедеятельности - 4 ч.

- •Раздел 3. Основы гигиены труда, производственной санитарии и рациональные условия жизнедеятельности

- •Тема 3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере - 11 ч.

- •Раздел 4. Инженерные основы техники безопасности

- •Тема 4. Безопасность технологических процессов - 6 ч.

- •Тема 5. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации пэвм и видеодисплейных терминалов (вдт) - 1 ч.

- •Тема 6. Пожарная безопасность - 2 ч.

- •Тема 11. Прогнозирование и оценка обстановки при чс- 12 ч.

- •1.4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

- •1.5. Лабораторный практикум

- •1.6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •1.6.1. Средства обеспечения усвоения дисциплины

- •1.6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •2. Методические указания при выполнении лабораторных работ для студентов очного и заочного отделения при изучении дисциплины

- •Общие сведения.

- •Нормирование освещённости

- •Выбор осветительной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Общие сведения Звук и шум, основные понятия

- •Закон Вебера-Фехнера для звука

- •Суммирование уровней шума

- •Порядок выполнения работы

- •Общие сведения Средства улучшения состояния воздушной среды

- •Средства улучшения микроклимата в тёплый период

- •Контрольные вопросы

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы Психологические методы изучения внимания оператора

- •Методика исследования

- •Содержание отчета

- •Общие требования к организации рабочего места оператора

- •Построение пультов апператора

- •Эргономические требования к порядку размещения органов управления и индикации

- •Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы для подготовки к тестам

- •4. Аттестационные тесты по дисциплине

- •5. Контрольные задания для студентов заочного отделения

- •Рекомендуемая литература

Средства улучшения микроклимата в тёплый период

В тёплый период года используют системы вентиляции и кондиционирования воздуха (СКВ).

При искусственной (механической) вентиляции воздух перемещается посредством осевых и центробежных вентиляторов. Вентиляторы характеризуются производительностью (подачей) L (м3/ч), давлением р (Па), мощностью N (кВт) и КПД. Осевые вентиляторы позволяют обеспечить подачу больше, чем центробежные, однако при меньших давлениях. Производительность вентилятора определяется зависимостью:

L = 3600 * F * v , (1.3)

где F - площадь сечения вентиляционного патрубка, м2;

v - скорость движения воздуха, м/с.

Теплоизбытки в помещении в тёплый период года обусловлены:

- тепловыделениями от людей, оборудования, освещения;

- теплом от солнечной радиации;

- теплом, проникающим через оконные проёмы и стены.

Количество воздуха L , которое надо подать системой вентиляции для поглощения избыточной теплоты Qизб (кДж/ч), определяется зависимостью:

(1.4)

(1.4)

Таким образом, система вентиляции даёт возможность получить в помещении в тёплый период года определённый перепад между внутренней и наружной температурами, что во многих случаях не обеспечивает комфортных условий жизнедеятельности человека (к примеру – работников аппаратного комплекса кинотеатров).

Система кондиционирования воздуха обеспечивает комфортные значения температуры и относительной влажности вне зависимости от внешних климатических факторов и внутренних условий в помещении. Регулировка параметров микроклимата осуществляется системой автоматики. СКВ по виду обработки воздуха делят на зимние, летние, круглогодичные. Зимнее кондиционирование работает в режиме воздушного отопления.

При нагревании исходного воздуха относительная влажность уменьшается, поэтому в кондиционере воздух при нагревании должен увлажняться, а при охлаждении - осушаться.

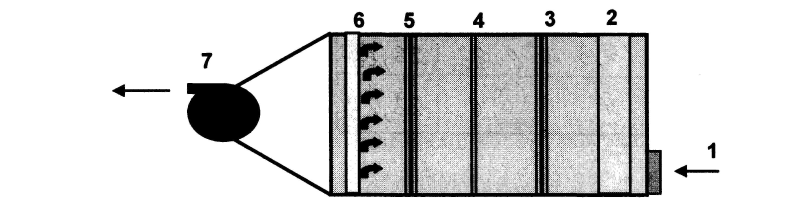

Система кондиционирования работает следующим образом (рис.1): наружный воздух (1) просасывается вентилятором (7), очищается в фильтре (2) от пыли и в зависимости от режима работы СКВ может нагреваться калорифером первой ступени (З) или охлаждаться холодильником (4). В летний период года после охлаждения воздух осушается калорифером второй ступени (5). В зимний период года воздух, проходящий через калорифер первой ступени, увлажняется посредством впрыска воды. В режиме "лето" отключаются воздухонагреватель первой ступени и увлажнитель, а в режиме "зима" отключается воздухоохладитель и нагреватель второй ступени (осушитель).

Рис. 1. Упрощенная схема кондиционера

Количество воздуха, которое надо подать СКВ в тёплый и холодный периоды года, определяется по формулам:

(1.5)

(1.5)

где Qcyм.m - суммарные теплопритоки в тёплый период, кДж/ч; Qcyм.x - суммарные теплопотери в холодный период, кДж/ч;

tnp - температура приточного воздуха, °С.

Уменьшение действия вредных веществ в воздухе и вероятности создания взрывоопасных концентраций

Оздоровление воздушной среды реализуется средствами механизации и автоматизации, герметизации, вентиляции, устройством укрытий, окрасочных камер, изолированных пультов управления, применением фильтров, уменьшающих проникновение пыли.

Вентиляция обеспечивает разбавление вредных выделений до допустимых концентраций или их удаление из места пребывания человека.

Системы вентиляции делят: по способу организации воздухообмена на приточную, вытяжную, комбинированную; по месту действия - на общеобменную и местную.

При выделении вредного газа или аэрозоли количество воздуха

Lм3/ч), которое надо подать, чтобы их разбавить до допустимых концентраций, определяется по формуле:

(1.6)

(1.6)

где G - количество выделяющихся вредностей, мг/ч;

qПДК - предельно допустимая концентрация, мг/м .

Для помещений, в которых количество выделяющихся вредностей не удаётся определить, количество приточного и вытяжного воздуха определяется по кратности воздухообмена:

L = к * V ,

где V - объём помещения, м3;

к - кратность воздухообмена притока и вытяжки,

которая устанавливается нормами

(к = 20-50 обм/ч).

Если вредные газы, пары, аэрозоли выделяются по всему объёму помещения, то применяют общеобменную вентиляцию. При локальном выделении вредностей более эффективной является местная вытяжная вентиляция, которая бывает закрытого и открытого типа. К устройствам закрытого типа относятся вытяжные шкафы, окрасочные камеры, кожуха, укрывающие пылящее оборудование, а открытого - вытяжные зонты, вытяжные панели и др.

Количество воздуха, которое должно быть удалено через устройство закрытого типа, определяется по формуле:

L = 3600 * F * v , (1.3)

где F - площадь сечения рабочих проёмов, м ;

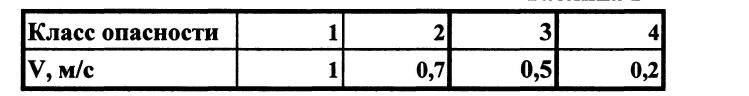

v - скорость движения воздуха, которая принимается в

пределах 0,15 - 1,5 м/с в зависимости от класса опасности

вещества (табл. 1)

Для хлора, озона и бензола класс опасности - 2, для ксилола - 3, ацетона - 4.

Таблица 1

Порядок выполнения работы

Задание 1.

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Методы определения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Основным критерием качества воздуха являются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Величина ПДК зависит от влияния веществ на здоровье людей и окружающую среду. Вредные вещества по степени воздействия на организм человека разделены на четыре класса опасности (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности»):

-- чрезвычайно опасные вещества, у которых значение ПДК в воздухе рабочей зоны не превышает 0,1 мг/м³ (1 класс);

-- высокоопасные со значением ПДК от 0.1 до 1.1 мг/м³ (2 класс);

-- умеренно опасные при ПДК в интервале от 1,0 до 10,0 мг/м³ (3 класс);

-- малоопасные вещества, для которых ПДК больше 10,0 мг/м³ (4 класс).

Фактическая концентрация вредных веществ не должна превышать значений ПДК в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

Для контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны применяют следующие методы: лабораторный (аналитический), индикаторный, экспрессный и автоматический.

Лабораторные методы точны и позволяют определить микроколичества токсичных веществ в воздухе, однако требуют значительного времени и применяются в основном в исследовательских работах.

Индикаторные методы характеризуются простотой и применяются в случае срочной необходимости, когда присутствие токсичных веществ нежелательно даже в малых концентрациях.

Экспресс-методы применяют для точного определения концентрации вредных паров и газов в воздухе рабочей зоны. Для этого используют универсальные газоанализаторы и фотоэлектрические калориметры. Автоматические газоанализаторы осуществляют непрерывную регистрацию уровня загазованности на рабочих местах.

Экспресс-анализ воздуха с помощью универсальных газоанализаторов может проводиться работниками предприятий , не имеющих специальной подготовки.

Задание 2.

2.1. Измерение параметров окружающей среды (температуры, относительной влажности, давления, скорости перемещения воздушных масс) в лаборатории.

2.2. Определение загазованности помещения аппаратного комплекса.

Измерение параметров окружающей среды проводится в помещении лаборатории. Перед началом работы необходимо ознакомиться с приборами и оборудованием для измерения и регистрации температуры, относительной влажности, атмосферного давления.

По результатам измерения нужно сделать выводы о сочетании параметров микроклимата, рассчитать интегральную балльную оценку по параметрам и определить категорию тяжести трудовой деятельности.

Для определения загазованности аппаратного комплекса необходимо включить кинопроектор на 10 мин. с работающей ксеноновой лампой (ДКсШ 3000) и провести измерения газоанализатором через каждые 2 мин. По результатам измерения построить график изменения количества поступления озона в помещение аппаратной во времени и сравнить с ПДК этого вещества.

Содержание отчета

Привести краткие сведения о комфортных условиях в производственных помещениях.

Краткая характеристика используемых приборов.

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 определить возможные мероприятия по нормализации воздушной среды.