- •Часть I.

- •Предисловие

- •1 Общие вопросы методики испытаний

- •2 Лабораторная работа № 1 Определение основных физико-механических свойств строительных материалов

- •2.1 Основные положения

- •2.2 Методика определения физических свойств

- •2.2.1 Приборы и материалы

- •2.2.2 Определение истинной плотности

- •2.2.3 Определение средней плотности

- •2.2.3.1 Определение средней плотности материала на образцах правильной геометрической формы

- •2.2.3.2 Определение средней плотности материала на образцах неправильной геометрической формы

- •2.2.4 Определение пористости

- •2.2.5 Определение насыпной плотности

- •2.2.6 Определение пустотности

- •2.2.7 Определение влажности

- •2.2.8 Определение водопоглощения

- •2.2.9 Определение механических свойств

- •2.2.9.1 Определение предела прочности при изгибе

- •2.2.9.2 Определение предела прочности при сжатии

- •2.2.9.3 Ударная вязкость (ударная прочность)

- •2.3 Контрольные вопросы

- •3 Лабораторная работа № 2 Испытание керамического кирпича

- •3.1 Общие положения

- •3.2 Приборы и материалы:

- •3.3 Методика выполнения работы

- •3.3.1 Внешний осмотр кирпича

- •3.3.2 Определение водопоглощения кирпича

- •3.3.3 Определение марки кирпича по прочности

- •3.3.3.1 Определение предела прочности кирпича при изгибе

- •3.3.3.2 Определение предела прочности при сжатии кирпича

- •3.4 Контрольные вопросы

- •4 Лабораторная работа № 3 Испытание извести строительной воздушной

- •4.1 Общие положения

- •4.2 Применяемые приборы, материалы, реактивы и растворы

- •4.3 Методика выполнения работы

- •4.3.1 Определение содержания активных оксидов кальция и магния в кальциевой извести

- •4.3.2 Определение температуры и времени гашения извести

- •4.3.3 Определение степени дисперсности негашеной извести

- •4.4 Контрольные вопросы

- •5.3 Методика выполнения работы

- •5.3.1 Определение тонкости помола

- •5.3.2 Определение стандартной консистенции (нормальной густоты) гипсового теста

- •5.3.3 Определение сроков схватывания гипсового теста

- •5.3.4 Определение предела прочности при изгибе и сжатии образцов из гипсового теста

- •5.4 Контрольные вопросы

- •6 Лабораторная работа № 5 Испытание портландцемента

- •6.1 Общие положения

- •6.2 Приборы и материалы

- •6.3 Методика выполнения работы

- •6.3.1 Определение тонкости помола цемента

- •6.3.1.1 Определение тонкости помола цемента по остатку на сите

- •6.3.1.2 Определение тонкости помола цемента по удельной поверхности

- •6.3.2 Определение нормальной густоты цементного теста

- •6.3.3 Определение сроков схватывания цемента

- •6.3.4 Определение консистенции цементного раствора и изготовление образцов-балочек

- •6.3.4.1 Определение консистенции цементного раствора

- •6.3.4.2 Изготовление образцов для определения предела прочности при изгибе и сжатии

- •6.3.5 Определение предела прочности при изгибе

- •6.3.6 Определение предела прочности при сжатии

- •6.3.7 Определение прочности цемента при пропаривании

- •6.4 Контрольные вопросы

- •7 Лабораторная работа № 6 Испытание заполнителей для бетона

- •7.1 Общие положения

- •7.2 Приборы и материалы

- •7.3 Определение зернового состава заполнителей для бетона

- •7.3.1 Определение зернового состава мелкого заполнителя (песка)

- •7.3.2 Определение зернового состава щебня

- •7.3.3 Определение плотности, насыпной плотности, пустотности песка и щебня, а также влажности песка и средней плотности и пористости щебня (гравия)

- •7.4 Контрольные вопросы

- •8 Лабораторная работа № 7 Определение состава тяжелого бетона

- •8.1 Общие положения

- •8.2 Приборы и материалы

- •8.3 Методика выполнения работы

- •8.3.1 Исходные данные

- •8.3.2 Определение состава тяжелого бетона на один кубометр бетонной смеси

- •8.3.3 Определение расхода материала на пробный замес

- •8.3.4 Производственный состав бетона

- •8.3.5 Приготовление пробного замеса, определение удобоукладываемости и корректировка состава бетонной смеси

- •8.3.6 Отбор проб и изготовление образцов

- •8.3.7 Испытание образцов

- •8.3.8 Обработка и оценка результатов

- •8.4 Контрольные вопросы

- •9 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины

- •Список использованных источников

- •(Справочное)

- •Соотношения между некоторыми единицами измерения

4.3.1 Определение содержания активных оксидов кальция и магния в кальциевой извести

Навеску массой 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл, наливают 150 мл дистиллированной воды, добавляют 3-5 стеклянных бус или оплавленных стеклянных палочек длиной 5-7 мм, закрывают стеклянной воронкой или часовым стеклом и нагревают 5-7 мин до температуры кипения. Раствор охлаждают до температуры 20-30°С, промывают стенки колбы и стеклянную воронку (или часовое стекло) кипяченой дистиллированной водой, добавляют 2-3 капли 1% -ного спиртового раствора фенолфталеина и титруют при постоянном взбалтывании 1 н раствором соляной кислоты до полного обесцвечивания раствора. Титрование считают законченным, если в течение 8 мин при периодическом взбалтывании раствор останется бесцветным.

Титрование следует производить медленно, добавляя кислоту по каплям.

Содержание активных окисей кальция и магния А в процентах для негашеной извести вычисляют по формуле:

![]() (4.2)

(4.2)

где V - объем раствора 1 н соляной кислоты, пошедшей на титрование, мл;

ТСаО - титр 1 н раствора соляной кислоты, выраженный в г СаО;

Q - масса навески извести, г.

Результаты титрования заносятся в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 – Определение содержания активных СаО и МgО в извести

Показатели опыта |

Результаты опыта |

Навеска извести, m, г |

|

Количество 1н НСl, израсходованной на титрование, V, мл |

|

Титр 1н НСl по СаО, умноженный на 100 |

(2,8) |

Содержание активных СаО + МgО определяется по формуле

|

|

Таблица 4.2 – Технические требования к негашеной комовой или молотой

извести (ГОСТ 9179 - 77)

Наименование показателей |

Нормы |

|||||

Кальциевая известь сортов |

Магнезиальная и доломитовая известь сортов |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

Содержание активных СаО + MgО в пересчете на сухое вещество, %, не менее |

|

|

|

|

|

|

а) без добавок |

90 |

80 |

70 |

85 |

75 |

65 |

б) с добавками |

65 |

55 |

- |

60 |

50 |

- |

Содержание активных MgО, %, не более |

5 |

5 |

5 |

20(40) |

20(40) |

- |

Содержание не погасившихся зерен, %, не более |

7 |

11 |

14 |

10 |

15 |

20 |

Примечание: в скобках указано содержание MgО для доломитовой извести.

4.3.2 Определение температуры и времени гашения извести

Для определения температуры и времени гашения извести используют бытовой термос вместимостью 500 мл.

Maссу навески извести G в граммах рассчитывают по формуле

![]() (4.3)

(4.3)

где А — содержание активных окисей кальция и магния в извести, %.

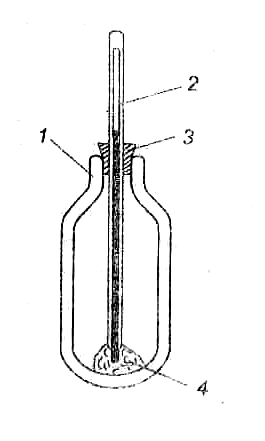

1-термосная колба, 2-термометр, 3- пробка, 4- проба

Рисунок 4.1 - Прибор для определения скорости гашения извести

Массу навески G помещают в термосную колбу, вливают 25 мл воды, имеющей температуру 20 °С, и быстро перемешивают деревянной отполированной палочкой. Колбу закрывают пробкой с плотно вставленным термометром на 100 °С и оставляют в покое. Ртутный шарик термометра должен быть полностью погружен в реагирующую смесь. Отсчет температуры реагирующей смеси ведут через каждую минуту, начиная с момента добавления воды. Определение считается законченным, если в течение 4 мин температура не повышается более чем на 1°С.

За время гашения принимают время с момента добавления воды до начала периода, когда рост температуры не превышает 0,25 °С в минуту. Результаты определения заносят в таблицу 4.3

Таблица 4.3 – Определение скорости гашения извести

Показатели опыта |

Результаты опыта |

Навеска негашеной извести, г |

|

Количество воды, мл |

|

Время начала опыта, ч. мин. |

|

Температура (С): в начале опыта; |

|

через каждую минуту; |

|

в конце опыта. |

|

Время конца опыта, ч. мин. |

|

Скорость гашения, мин. |

|