- •Политология как отрасль научного знания и учебная дисциплина. Объект и предмет, основные категории политической науки.

- •3.1. История политической мысли и стадии становления политической науки.

- •3.2. Развитие политологии в Республике Беларусь.

- •Структуры, функции и методы современной политологии.

- •5.1 Основные трактовки сущности политики.

- •5.2 Политика как сфера общественного и государственного управления.

- •5.3. Политика как особый вид деятельности.

- •6.1. Субъекты политики.

- •6.2. Политические отношения и их институционализация.

- •7.1. Виды и уровни политики.

- •7.2. Формальное, содержательное и процессуальные измерения политики. Функции политики.

- •8. Политическая власть: понятие, структура, функции.

- •9.1. Субъекты и объекты политической власти.

- •9.2. Ресурсы и механизмы реализации власти.

- •10.1. Государственная власть.

- •10.2. Легитимность и легальность власти.

- •10.3. Типы легитимного господства.

- •11. Функционирование политической власти в Республике Беларусь.

- •12.1. Понятие, структура и функции политической системы общества.

- •12.2. Классификация политических систем.

- •13.1. Политический режим.

- •13.2. Сравнительный анализ политических режимов.

- •1. Организация структуры правления:

- •2. Ограничение деятельности правящих структур:

- •3. Ответственность правящих структур:

- •4. Проникновение органов власти в структуры общества:

- •5. Официальная идеология:

- •6. Наличие политических партий:

- •7. Обеспечение прав и свобод индивидов:

- •14. Основные направления формирования развития политической системы Республики Беларусь.

- •15.1. Государство как основной институт политической системы общества.

- •15.2. Подходы к исследованию сущности и происхождения государства.

- •16.1 Правительство и государственный аппарат.

- •16.2. Органы исполнительной власти на местном уровне.

- •17. Формы правления и государственного устройства в современном мире: сравнительный анализ.

- •18. Гражданские и правовые основы современного государства.

- •19. Институт главы государства: сравнительный анализ.

- •I. Представительские функции:

- •III. Сфера законодательная:

- •IV. Военная сфера:

- •20.1. Законодательная власть в политической системе.

- •20.2. Сравнительный анализ структуры и полномочий институтов законодательной власти в современном мире.

- •21.1. Исполнительная власть в политической системе.

- •21.2. Сравнительный анализ структуры и полномочий институтов исполнительной власти в современном мире.

- •22. Институты государственной власти в Республике Беларусь.

- •23.1. Понятие политического процесса. Структура и стадии политического процесса. Виды политических процессов: внутри- и внешнеполитические; открытые и скрытые; эволюционные и революционные.

- •24.1. Государственная политика и управление.

- •24.2. Цели и задачи внутренней политики Республики Беларусь.

- •25.1. Типология и сравнительный анализ партийных систем.

- •25.2. Политические партии в Республике Беларусь.

- •26.1. Представительство и выборы.

- •26.2. Основные принципы избирательного права.

- •26.3. Виды избирательных систем. В мире существует 3 основных вида избирательных систем:

- •27. Избирательная система Республики Беларусь.

- •28.1. Международные политические отношения как специфическая форма общественных отношений.

- •28.2. Субъекты и формы международных политических отношений.

- •29. Характеристика современного международного политического процесса.

- •30. Внешнеполитический курс государства: обусловленность геополитическими факторами и соотношением сил субъектов международных отношений.

- •31. Место Республики Беларусь в системе международных политических отношений. Приоритеты, цели и задачи внешней политики Республики Беларусь.

- •33.1. Соотношение понятий «идеология» и «политическая идеология».

- •33.2. Идеология и мировоззрение.

- •33.3. Идеология как особый тип верований.

- •34.1. Идеология и наука.

- •34.2. Идеология и политика.

- •34.3. Основные функции идеологии.

- •35. «Теории» деидеологизации и реидеологизации.

- •36. Традиционные идеологии: либерализм классический и современный или социальный, консерватизм и неоконсерватизм, социализм.

- •37. Особенности понимания современных течений либерализма, консерватизма и социализма в контексте идеологии белорусского государства.

- •38. Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма экспансионистского национализма.

- •39. Базовые социально-политические идеи анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного фундаментализма.

- •40.1. Идеология — атрибутивный признак государства.

- •40.2. Национальная идея как базовое положение идеологии государства.

- •41. Понятие государственной идеологии, ее элементы (составляющие), уровни и механизм функционирования.

- •42.1. Определение понятия «идеология белорусского государства».

- •42.2. Идеологическая работа, ее организационное и кадровое обеспечение в Республике Беларусь.

- •43. Концепция государственности — составная часть национально-государственной идеологии. Формирование белорусской этнической общности, ее самосознания и национальной идеи.

- •44.1. Государственность на белорусских землях.

- •44.2. Становление белорусской национальной государственности.

- •46. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность белорусской общности.

- •47. Роль духовно-культурного наследия отечественных мыслей и общественных деятелей различных исторических периодов в формировании традиционных идеалов и ценностей белорусского народа.

- •48.1. Гуманистический и демократический идеалы общественной жизни белорусов.

- •48.2. Приверженность белорусов идеалу социального равенства и справедливости.

- •49.1. Свободолюбие, патриотизм и солидарность, чувство национального достоинства — важнейшие эмоционально-психологические составляющие самосознание белорусов.

- •49.2. Родина, Отечество (Бацькаўшчына), семья, государство — фундаментальные ценности белорусского народа.

- •50.1. Проявление социокультурной самобытности белорусов в их национальном характере.

- •50.2. Влияние национальных особенностей белорусов на политическую жизнь общества.

- •51. Государственные флаг, гимн и герб Республики Беларусь — символы государственного суверенитета Беларуси.

- •52. Конституция Республики Беларусь — форма юридического закрепления базовых положений белорусской национально-государственной идеологии.

- •53. Идея республики как формы организации государственной власти (формы правления). Приверженность белорусов традициям республиканизма.

- •54.1. Особенности формы правления современного белорусского государства.

- •54.2. Идея унитаризма и ее реализация в государственном устройстве Республики Беларусь.

- •55.1. Реализация принципов и институтов демократии в политической системе Республики Беларусь.

- •55.2. Конституция Республики Беларусь об основных правах и свободах граждан.

- •I. Право на жизнь (статья 24).

- •II. Право на свободу (статья 25).

- •III. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (статья 28).

- •IV. Право на жилище и его неприкосновенность (статья 29).

- •56. Идея правового государства (верховенства права) и ее реализация в Конституции и законодательстве Республики Беларусь.

- •57.1. Идея союзного государства.

- •57.2. Проект создания Евразийского государства.

- •58.1. Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Беларусь гуманистического идеала.

- •58.2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации — высшая ценность и цель белорусского общества и государства.

- •59. Идея социального государства и ее реализация в законодательстве и практической политике Республики Беларусь.

- •60.1. Индустриальное общество — итог развития Беларуси в советский период.

- •60.2. Общество постиндустриального типа — стратегическая цель развития Беларуси в современных условиях.

- •60.3. Устойчивое и инновационное развитие — способ движения Беларуси к своей стратегической цели.

- •61. Всебелорусское народное собрание как один из основных политико-идеологических и демократических институтов в Республике Беларусь.

- •62. Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт общественного развития.

Политология

курлович

мария

дмитриевна

-

Актуальность изучения политологии и основ идеологии белорусского государства. Роль политологии и основ идеологии белорусского государства в формировании и развитии социально-личностных и социально-профессиональных компетенций выпускников ВУЗа, в жизни человека и общества.

Изучение политологии дает возможность лучше разбираться в политике и более грамотно и ответственно подходить к принятию общественно значимых решений. Также изучение политологии позволяет не только ознакомиться с классическими и современными теориями и концепциями политической науки, но также иметь возможность применять политические знания, использовать их для участия в политической жизни.

Идеология является неотъемлемой частью социальной действительности, политического и духовного бытия современного общества. Учебной программой данной дисциплины предусматривается изучение феномена идеологии, истории, теории и динамики идеологических процессов, механизма реализации идеологических функций государства. При этом значительное внимание уделяется исследованию роли органов государственной власти Республики Беларусь в реализации идеологической функции государства, негосударственных институтов, осуществляющих целенаправленное результативное воздействие на сознание людей, а также проблемам обновления идеологической работы.

Основные цели изучения:

● Формирование у выпускника современного интегрального видения мира, базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах деятельности;

● Формирование социально ориентированных ценностей, культуры рационального политического выбора;

● Формирование прочной базы политических знаний на основе изучения достижений мировой и национальной политологической мысли;

● Формирование способности к креативному и критическому научно-практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему конструктивное участие в профессиональной деятельности.

Задачей изучения политологии является формирование у студента и операционных компетенций. Формирование предметных политологических компетенций студентов предусматривает, что в результате учебной дисциплины ученик должен знать:

— Основные политологические категории, подходы к анализу политических процессов в Республике Беларусь;

— Специфику формирования и функционирования политической системы Республики Беларусь;

— Сущность, структуру политических процессов в Республике Беларусь и современном мире;

— Систему современных международных отношений, внешнюю политику Республики Беларусь

— Основные категории теории идеологии;

— Мировоззренческие основы и особенности идеологии белорусского государства;

— Роль идеологии белорусского государства в развитии современного общества.

-

Политология как отрасль научного знания и учебная дисциплина. Объект и предмет, основные категории политической науки.

Политология – наука о политике, политической власти и её взаимосвязи с человеком, обществом и государством.

Политология состоит из политологии как науки, и политологии как учебной дисциплины. Политология как наука изучает и объясняет сущность и природу политических явлений, процессов, их деятельность. Политология как учебная дисциплина занимается политическим воспитанием граждан.

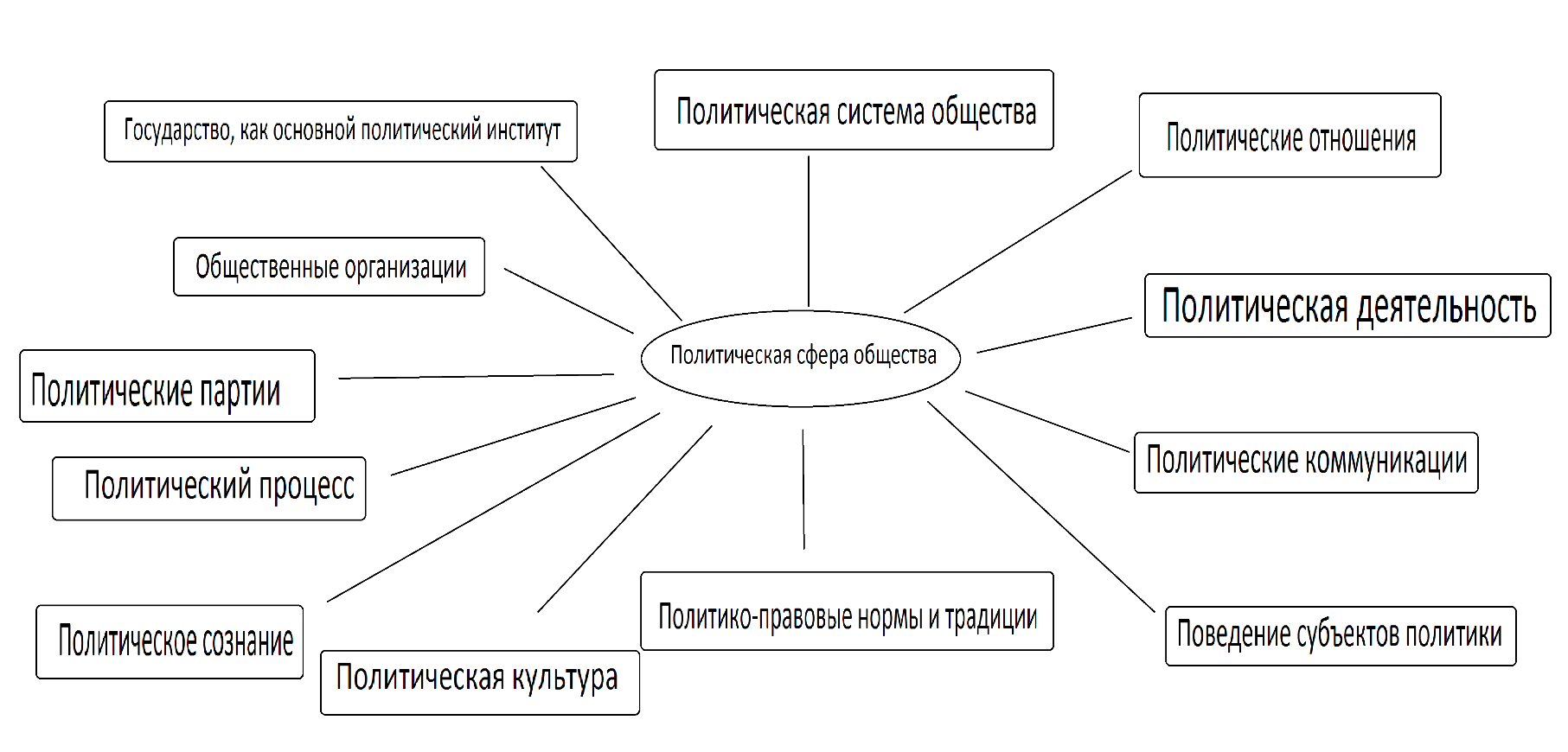

Объект политической науки – политическая сфера общества.

Предмет — политическая власть во всех ее проявлениях.

В структуру политологии входят следующие компоненты:

-

Политическая философия — изучает ценности, мировоззренческие аспекты политико-властных отношений;

-

Политическая социология — рассматривает социальные основы на влияние политики на общественное развитие;

-

Политическая история — изучает полностью жизнь общества в исторической ретроспективе;

-

Политическая психология — рассматривает психологические механизмы, политическое поведение людей;

-

История политических учений — политические идеи мыслителей различных эпох, процесс становления политической науки;

-

Политическая семиотика — изучает особенности политического языка;

-

Политическая антропология — рассматривает влияние этнических факторов на поведение людей в политике, геополитике;

-

Теория международных отношений — рассматривает межгосударственные геополитические отношения между государствами.

Политология выполняет 2 функции:

- Познавательная;

- Практическая.

3.1. История политической мысли и стадии становления политической науки.

Современная политическая наука развивается на основе эволюции западной политической мысли, накопленных знаний, совершенствования методов анализа политической практики, преимущественно западной. Зададимся вопросом: когда же зародилась политология как наука о политике?

Видимо, тогда же, когда политическая деятельность обрела право на самостоятельную жизнь. Это произошло в античной Греции приблизительно в V в. до н. э. Именно в это время два великих мыслителя, учитель и ученик, Платон и Аристотель дали начало двум основным направлениям развития политологии.

Первое, нормативное направление связано с именем Платона. Он по праву считается отцом политологии, первым политическим теоретиком. Он создал модель идеального государства, где каждый гражданин играл свою роль и знал свое место в идеальном обществе.

Второе, аналитическое направление в политологии связано с именем Аристотеля, ученика Платона. С позиций Аристотеля, задача политики как науки о государстве состоит в том, чтобы научить политического деятеля искусству государственного управления, показать ему, какое политическое устройство при данном состоянии общества является наиболее пригодным.

Изначально политическая наука развивалась в рамках политической философии, истории и конституционного права. В дальнейшем, под влиянием растущего спроса на знания о политике, начали появляться специализированные научные и исследовательские учреждения. Академическая политическая наука возникла с открытием в 1857 г. американским профессором истории и политической экономии Френсисом Либером в Колумбийском колледже (переименованном позже в Колумбийский университет) кафедры политической теории и истории. В 1880 г на базе этой кафедры преемник Либера Джон Берлжес создал Школу политических наук.

В конце XIX – начале ХХ вв. учебные и исследовательские политологические центры появились в Йельском, Гарвардском, Принстонском и других американских университетах. С 1889 г. в США начала действовать Национальная ассоциация политической и социальной науки, а в 1903 г. учреждена Американская ассоциация политической науки (ААПН).

В этот же период процесс институционализации политической науки происходил и в Западной Европе. В 1871 г. в Париже создана Свободная школа политической науки (сегодня – Институт политических исследований Парижского университета), в 1895 г. открылась Лондонская школа экономической и политической науки, а в 1920 г. образована Берлинская высшая школа политической науки.

Важную роль в развитии политической науки на данном этапе играло социологическое направление политических исследований, сосредоточившее внимание на взаимодействии политики с другими сферами общественной жизни. В этот период существенно приумножились научные знания о таких явлениях, как политические элиты, бюрократия, партии, проблемы демократии, власть.

Завершение этого периода связано с деятельностью чикагской школы, представители которой (Ч. Мерриам, Дж. Кэтлин, Д. Истон, Г. Лассуэл, Г. Алмонд, Р. Даль, С. Верба и др.) широко внедряли эмпирические и количественные методы, тесты и лабораторные эксперименты, анкетные опросы, интервью, наблюдение, математическую статистику.

После Второй мировой войны политология стала наукой, получившей мировое признание. В 1948 г. по инициативе ЮНЕСКО в Париже был проведен Международный коллоквиум по проблемам политической науки с участием ведущих политологов Европы и Америки. В ходе этого мероприятия научным сообществом была достигнута договоренность об использовании термина «политическая наука» в единственном числе. Кроме того, странам – членам ООН было рекомендовано включить политическую науку в число дисциплин, обязательных для изучения в системах высшего образования. С 1949 г. действует созданная под эгидой ЮНЕСКО Международная ассоциация политической науки (МАПН), которая каждые три года проводит международные конгрессы.

Основной вклад в развитие современной политической науки внесли такие теоретики, как Г. Алмонд, Р. Арон, Х. Арендт, С. Верба, Р. Даль, Р. Дарендорф, М. Дюверже, Д. Истон, Г. Ласки, Г. Лассуэлл, А. Лейпхарт, Х. Линц, Т. Парсонс, Дж. Пауэлл, К. Поппер, Дж. Сартори, С. Хантингтон, Ф. Шмиттер, Й. Шумпетер и др.

В советский период (1917–1991 гг.) в работах российских политологов Ф.М. Бурлацкого, А.П. Бутенко, А.А. Галкина, А.В. Дмитриева, Г.Х. Шахназарова, В.Н. Кудрявцева, Ю.А. Тихомирова, В.Е. Чиркина и др. господствующими направлениями были марксизм-ленинизм в интерпретации советских партийно-государственных руководителей.

В постсоветский период в России появились учреждения, ведущие фундаментальные исследования в области политической науки (Институт социально-политических исследований РАН, Институт сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, университетские кафедры политологии).

До 1989 г. в БССР, как и в остальных советских республиках политология не признавалась самостоятельной наукой и трактовалась как антимарксистская, буржуазная лженаука. Отдельные политические исследования осуществлялись в рамках научного коммунизма, исторического материализма, истории КПСС, теории государства и права, государственного права зарубежных стран, однако их познавательные возможности были крайне ограничены. Развитию подлинной политической науки препятствовали догмы официального марксизма, идеологизация политики, изолированность советского обществоведения от мировой общественно-политической мысли.

Ситуация начала меняться лишь со второй половины 80-х гг. ХХ в. по мере демократизации общества и трансформации политической системы. С 1989 г. было начато преподавание курса политологии в ряде ВУЗов БССР. В настоящее время в Республике Беларусь официально признан статус политологии как научной отрасли знаний и учебной дисциплины, обязательной для изучения во всех высших и средних учебных заведениях. Созданы отечественные институты и центры политических исследований, ведется подготовка профессиональных политологов. С 1993 г. образована и действует Белорусская ассоциация политической науки.

Таким образом, общество осознало необходимость и объективную потребность в развитии научной теории политики и ее практическом применении. Несмотря на определенные, вполне объяснимые трудности роста, политология постепенно занимает ведущее положение в системе общественных наук и оказывает все более заметное влияние на реальные политические процессы.