- •Глава I.

- •§ 1. Географическая карта и ее свойства

- •§ 2. Основные элементы географической карты

- •Географическая карта элементы

- •Дополнительной характеристики

- •§ 3. Виды географических карт.

- •Глава II.

- •§ 4. Свойства топографической карты

- •§ 5. Масштаб. Измерение расстояний и площадей по картам

- •Масштабы топографических карт ссср'

- •§ 6. Разграфка и номенклатура топографических карт ссср

- •§ 7. Рамки листа карты.

- •§ 8. Проекция топографических карт ссср. Прямоугольные координаты

- •2 Пик. Чмч г. Ю. Грюнберг

- •§ 9. Углы направлений

- •§ 10. Географическое содержание топографических карт

- •Изображение рек на топографических картах

- •§ 11. Изображение рельефа

- •§ 12. Изучение рельефа местности по топографической карте

- •§ 13. Изображение социально-экономических объектов

- •§ 14. Применение топографических карт при изучении местности1

- •§ 15. Ориентирование на местности

- •§ 16. Топографические карты шельфа и внутренних водоемов

- •Глава III. Съемки местности

- •§ 17. Виды съемок

- •Высотно-плановые

- •§ 18. Геодезические опорные сети

- •§ 19. Линейные измерения на местности

- •Поправки за наклон линий (м)

- •§ 20. Наземные съемки. Плановые съемки

- •§ 21. Теодолитная съемка

- •§ 22. Плановые съемки простыми приборами

- •§ 23. Высотные съемки

- •§ 24. Геометрическое нивелирование

- •§ 25. Тригонометрическое нивелирование

- •§ 26. Физическое (барометрическое) нивелирование

- •§ 27. Планово-высотные съемки

- •§ 28. Аэрофототопографическая съемка

- •Глава IV.

- •§ 29. Географический глобус

- •§ 30. Масштаб мелкомасштабной карты

- •§ 31. Картографические искажения

- •§ 33. Классификация картографических проекций

- •§ 34. Азимутальные проекции

- •§ 35. Цилиндрические проекции

- •§ 37. Поликонические проекции. Псевдоцилиндрические проекции

- •§ 38. Условные проекции

- •§ 39. Определение (распознавание) проекций. Принципы выбора картографических проекций. Компоновка карт

- •Определитель для распознавания проекций карт восточного и западного полушарий

- •Глава V.

- •§ 40. Картографическая генерализация

- •§ 42. Классификация карт

- •Глава VI.

- •§ 43. Особенности обзорных общегеографических карт

- •§ 45. Изображение рельефа, почвенно-растительного покрова и грунтов

- •§ 46. Изображение населенных пунктов

- •§ 47. Изображение путей сообщения

- •§ 48. Изображение политического и политико-административного деления территории

- •Глава VII. Тематические карты

- •§ 50. Способ ареалов. Способ качественного фона

- •§ 51. Точечный способ. Способ изолиний

- •§ 52. Способ значков.

- •25100 500 1000 10000 50000 100000 Условная непрерывная шнала

- •§ 53. Картодиаграмма. Картограмма

- •§ 54. Способ линейных знаков. Способ знаков движения

- •§ 55. Сравнительная характеристика способов отображения географических явлений на тематических картах

- •Способы картографирования

- •§ 56. Главнейшие виды тематических карт

- •Глава VIII.

- •§ 57. Серии карт

- •§ 58. Географические атласы

- •Глава IX.

- •§ 59. Карта как средство познания

- •§ 60. Анализ и оценка географических карт

- •§ 61. Чтение карты и другие виды ее использования

- •§ 62. Анализ по картам взаимосвязей и динамики явлений

- •Глава XII.

- •§ 69. Роль карты в обучении географии. Целевая установка школьных карт

- •§ 70. Особенности школьных карт

- •§ 71. Классификация школьных карт

- •§ 72. Школьные топографические карты. Особенности их применения в учебной работе

- •§ 73. Особенности содержания и структуры школьных атласов, их анализа и оценки учителем географии

- •§ 74. Особенности содержания и применения карт в школьных учебниках

- •§ 75. Особенности содержания и применения специальных школьных карт

- •§ 76. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии

- •§ 77. Профили, блок-диаграммы и другие картографические произведения

- •§ 78, Особенности системы картографических знаний в школьной географии

- •§ 79. Изготовление рукописных карт и других картографических пособий в школьных условиях

- •Глава XIII.

- •§ 80. Роль и задачи изучения истории карты. Картографические рисунки первобытных народов и карты античного времени

- •§ 81. Картография в эпоху средневековья

- •§ 82. Картография нового времени

- •§ 83. Картография новейшего времени. Зарождение и развитие советской картографии

- •§ 84. Картография новейшего времени за рубежом. Перспективы развития картографии

§ 7. Рамки листа карты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ.

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

Рамки листа. Внутреннюю рамку листа топографической карты, ограничивающую картографическое изображение, образуют выпрямленные дуги параллелей и меридианов, и, следовательно, листы карт представляют собой трапеции. В вершинах трапеций (углах рамок) подписаны их географические координаты. Размеры

28

-ГА-

л9

Фа=6Г18'25" ХА =58°27'30"

V

| Параллель с широтой 6Г18'

Рис. 17. Определение географических координат пункта А по топографической карте. Пунктирными линиями даны параллель и меридиан, проведенные через данную точку

29

Рис. 18. Изображение

геодезических зон на плоскости

Так практически осуществляется переход от физической поверхности к поверхности эллипсоида и к карте.

На карте масштабов 1:10 000 — 1 : 100 000 наносят все геодезические пункты 1, 2, 3 классов, а пункты 4 класса и точки съемочной сети с отбором. Наземные обозначения пунктов в ряде случаев могут служить надежными ориентирами. Помимо того, геодезические пункты используются при строительных, дорожных, оборонных работах для привязки сооружений на местности.

§ 8. Проекция топографических карт ссср. Прямоугольные координаты

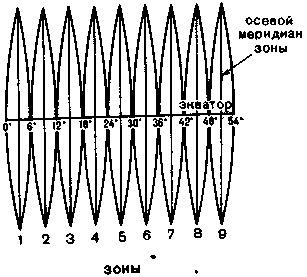

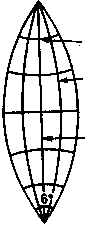

Проекция топографических карт СССР. Для уменьшения неизбежных искажений, возникающих при изображении значительных территорий на плоскости, прибегают к картографированию территорий по частям. При создании топографических карт (кроме карты в масштабе 1 : 1 000 000) в СССР и ряде других стран применяется равноугольная поперечная цилиндрическая проекция Гаусса "— Крюгера2, в которой поверхность эллипсоида разделяется на сферические двуугольники (зоны) и затем каждый из них изображается на плоскости отдельно (рис. 18). При этом средний (осевой) меридиан зоны и экватор изобразятся взаимно перпендикулярными прямыми без искажений.

С удалением от осевого меридиана искажения постепенно возрастают. Чтобы свести их к минимуму, размеры зон по долготе ограничивают шестью градусами, и для построения карт масштаба 1:10 000 и мельче применяют шестиградусные зоны.

1 Принципы создания государственной геодезической сети и опорной съемочной сети рассматриваются в § 18.

2 К. Гаусс в 1825 г. разработал теорию отображения поверхности эллипсоида вращения на плоскости с сохранением подобия в бесконечно малых частях. В 1912 г. А. К р ю г е р вывел рабочие формулы этой проекции.

Полюс

Параллель -Меридиан

Экватор

-Осевой меридиан

Тг

Полюс

Рис. 19. Схематическое изображение зоны Гаусса-Крюгера на плоскости

Для карт масштаба 1:5000 и крупнее используют трехградусные зоны. Весь земной эллипсоид охватывают 60 шестиградусных зон. Они нумеруются арабскими цифрами, начиная от Гринвичского меридиана к востоку. Первая зона заключена между 0° и 6° в.д., вторая — между 6° и 12° и т. д. Границы зон Гаусса — Крюгера совпадают с границами колонн (при разграфке карты масштаба 1 : 1 000 000), однако их нумерация отличается на 30 единиц, поэтому № колонны — № зоны +30.

Зона изображается на плоскости по определенному математическому закону и получает вид, как схематически показано на рисунке 19. В действительности это очень узкая полоса, ширина которой на экваторе в 30 раз меньше ее длины между полюсами. Меридианы (кроме осевого) и параллели изображаются на плоскости линиями, имеющими кривизну. Осевой меридиан имеет истинную длину в масштабе карты, длина остальных меридианов возрастает с удалением от осевого, однако наибольшие искажения длин в пределах зоны (на крайнем меридиане в точке экватора) не превышают 0,0014. Так же малы искажения площадей и углов. В пределах территории СССР они еще меньше. Таким образом, погрешности в площадях, в положении контуров на карте значительно меньше точности воспроизведения карт в печати, отклонений за счет деформации бумаги и т. д. Поэтому можно считать/^что изображение зоны в картографической проекции Гаусса — Крюгера практически (не имеет искажений и допускает различные измерения.

При создании карт зону разбивают на отдельные листы, каждый из которых имеет вид равнобочной трапеции, ограниченной отрезками параллелей и меридианов.

Прямоугольные координаты. На плоскости в зоне Гаусса — Крюгера применяется прямоугольная система координат, в которой

31

30

Параллели

Рис. 21. Схема

расположения листа

карты (заштрихован) и линий

прямоугольной координатной сетки

в пределах зоны

че<

сет

МО CKI

pai

бе>

тер

ри{

в м

рав

Кр>

чес

на

диг

пря

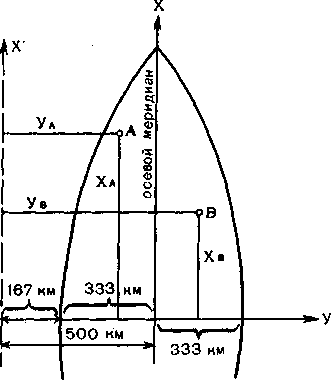

за ось абсцисс X принят осевой меридиан зоны, за ось ординат У — изображение экватора (рис. 20). В топографии и геодезии ориентирование производится по северу со счетом углов по ходу часовой стрелки. Поэтому для сохранения знаков тригонометрических функ-ций^положение осей координат в зойё Гаусса —ЛКрюгера повернуто нтагЭбР относительно осей, принятых в декартовой системе прямоугольных координат. За положительное направление осей приняты: для оси X — направление на север, для оси У — на восток. Положение точки А в координатной зоне определяется ее расстоянием ХА и YA от осей координат. На территории СССР все абсциссы (расстояния от экватора) положительны. Что касается ординат, то они в каждой зоне могли бы быть как положительными, так и отрицательными. Для удобства работы с картами условились значение ординаты У осевого меридиана каждой зоны принимать равным 500 км, т. е. начало координат как бы вынесли к западу за пределы зоны. Число 500 избрано потому, что расстояние по экватору от осевого меридиана до крайнего западного меридиана составляет 3° или 333 км, и было бы неудобно отсчитывать ординаты от оси с такой ординатой. Прямоугольные координаты объектов на карте выражаются в километрах и их частях.

Линии

прямоугольной

сетни

Меридианы

Ха

=

6 230 200 Уд

= 7 400150

Хв

= 4 200 370 Ув= 7 630 080

Рис.

20. Оси прямоугольных координат зоны

и координаты точек А

и

fl,

расположенных

в 7 зоне

|

|

|

«|92 |

,.,., 1г* |

|

|

.96 |

|

|

36° 55° |

00 |

п 0 |

2 |

14 |

16 |

||

|

20' |

|

|

|

|

|

||

|

\ "36 |

|

|

|

|

А- |

||

|

■ 34 |

|

|

|

|

|

||

|

■ 3? |

|

|

ду |

в |

|

|

|

|

|

д» |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для нанесения точек по прямоугольным координатам и определения координат точек на топографических картах (кроме карты масштаба 1 : 1 000 000) имеется прямоугольная координатная сетка в виде системы квадратов, образованных линиями, параллельными осям X и Y (рис. 21). Линии сетки проводятся в зависимости от масштаба карты на расстоянии 1 или 2 км (взятых в масштабе карты), и поэтому часто их называют километровыми линиями, а сетку прямоугольных координат — километровой сеткой.

Хд= 8 136 000

У = 7 316 000

6133 280

= 7 313 450

Рис. 22. Положение и оцифровка линий прямоугольной координатной сетки на листе карты масштаба 1:100 000 (фрагмент) и определение прямоугольных координат точек

Линии координатной километровой сетки не параллельны рамкам карты, потому что прямые оси координат не параллельны меридианам и параллелям, имеющим кривизну. Линии сетки, параллельные экватору, имеют постоянную абсциссу, а параллельные осевому меридиану зоны — постоянную ординату. Первые на карте приблизительно горизонтальны, вторые им перпендикулярны.

Координаты линий сетки, выраженные в км, подписывают у рамок карты (между внутренней и минутной рамками): абсциссы горизонтальных линий — у боковых рамок, ординаты вертикальных линий — у верхней и нижней рамок (см. рис. 22). Вблизи углов карты прямоугольные координаты линий подписывают полностью, причем первые две цифры — более мелким шрифтом, чем две последние. У промежуточных линий указывают крупно только две последние цифры, чтобы избежать повторений. Так, например, около восточной рамки листа карты, схематически изображенного на рисунке 16, абсциссы горизонтальных километровых линий с юга на север таковы: 6015, 16, 17 и 6018; около северной рамки подписаны ординаты вертикальных километровых линий 7456, 57, 58 и 7459 км, они читаются как 7-я зона 456 км и т. д.

Подписи ординат на топографических картах согласованы с номенклатурой листа карты с учетом того, что номер зоны на 30 меньше, чем номер колонны, указанный в номенклатуре. При соединении листов карты в пределах одной зоны километровые линии соседних листов точно совпадают, а на границе зон они располагаются под некоторым углом друг к другу. Для обеспечения возможности работы на смежных листах карты, входящих в разные зоны, на них наносят выходы координатных линий соседней зоны. Координаты этих линий подписывают за внешней рамкой листа (см. рис. 22).

32