- •Глава I.

- •§ 1. Географическая карта и ее свойства

- •§ 2. Основные элементы географической карты

- •Географическая карта элементы

- •Дополнительной характеристики

- •§ 3. Виды географических карт.

- •Глава II.

- •§ 4. Свойства топографической карты

- •§ 5. Масштаб. Измерение расстояний и площадей по картам

- •Масштабы топографических карт ссср'

- •§ 6. Разграфка и номенклатура топографических карт ссср

- •§ 7. Рамки листа карты.

- •§ 8. Проекция топографических карт ссср. Прямоугольные координаты

- •2 Пик. Чмч г. Ю. Грюнберг

- •§ 9. Углы направлений

- •§ 10. Географическое содержание топографических карт

- •Изображение рек на топографических картах

- •§ 11. Изображение рельефа

- •§ 12. Изучение рельефа местности по топографической карте

- •§ 13. Изображение социально-экономических объектов

- •§ 14. Применение топографических карт при изучении местности1

- •§ 15. Ориентирование на местности

- •§ 16. Топографические карты шельфа и внутренних водоемов

- •Глава III. Съемки местности

- •§ 17. Виды съемок

- •Высотно-плановые

- •§ 18. Геодезические опорные сети

- •§ 19. Линейные измерения на местности

- •Поправки за наклон линий (м)

- •§ 20. Наземные съемки. Плановые съемки

- •§ 21. Теодолитная съемка

- •§ 22. Плановые съемки простыми приборами

- •§ 23. Высотные съемки

- •§ 24. Геометрическое нивелирование

- •§ 25. Тригонометрическое нивелирование

- •§ 26. Физическое (барометрическое) нивелирование

- •§ 27. Планово-высотные съемки

- •§ 28. Аэрофототопографическая съемка

- •Глава IV.

- •§ 29. Географический глобус

- •§ 30. Масштаб мелкомасштабной карты

- •§ 31. Картографические искажения

- •§ 33. Классификация картографических проекций

- •§ 34. Азимутальные проекции

- •§ 35. Цилиндрические проекции

- •§ 37. Поликонические проекции. Псевдоцилиндрические проекции

- •§ 38. Условные проекции

- •§ 39. Определение (распознавание) проекций. Принципы выбора картографических проекций. Компоновка карт

- •Определитель для распознавания проекций карт восточного и западного полушарий

- •Глава V.

- •§ 40. Картографическая генерализация

- •§ 42. Классификация карт

- •Глава VI.

- •§ 43. Особенности обзорных общегеографических карт

- •§ 45. Изображение рельефа, почвенно-растительного покрова и грунтов

- •§ 46. Изображение населенных пунктов

- •§ 47. Изображение путей сообщения

- •§ 48. Изображение политического и политико-административного деления территории

- •Глава VII. Тематические карты

- •§ 50. Способ ареалов. Способ качественного фона

- •§ 51. Точечный способ. Способ изолиний

- •§ 52. Способ значков.

- •25100 500 1000 10000 50000 100000 Условная непрерывная шнала

- •§ 53. Картодиаграмма. Картограмма

- •§ 54. Способ линейных знаков. Способ знаков движения

- •§ 55. Сравнительная характеристика способов отображения географических явлений на тематических картах

- •Способы картографирования

- •§ 56. Главнейшие виды тематических карт

- •Глава VIII.

- •§ 57. Серии карт

- •§ 58. Географические атласы

- •Глава IX.

- •§ 59. Карта как средство познания

- •§ 60. Анализ и оценка географических карт

- •§ 61. Чтение карты и другие виды ее использования

- •§ 62. Анализ по картам взаимосвязей и динамики явлений

- •Глава XII.

- •§ 69. Роль карты в обучении географии. Целевая установка школьных карт

- •§ 70. Особенности школьных карт

- •§ 71. Классификация школьных карт

- •§ 72. Школьные топографические карты. Особенности их применения в учебной работе

- •§ 73. Особенности содержания и структуры школьных атласов, их анализа и оценки учителем географии

- •§ 74. Особенности содержания и применения карт в школьных учебниках

- •§ 75. Особенности содержания и применения специальных школьных карт

- •§ 76. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии

- •§ 77. Профили, блок-диаграммы и другие картографические произведения

- •§ 78, Особенности системы картографических знаний в школьной географии

- •§ 79. Изготовление рукописных карт и других картографических пособий в школьных условиях

- •Глава XIII.

- •§ 80. Роль и задачи изучения истории карты. Картографические рисунки первобытных народов и карты античного времени

- •§ 81. Картография в эпоху средневековья

- •§ 82. Картография нового времени

- •§ 83. Картография новейшего времени. Зарождение и развитие советской картографии

- •§ 84. Картография новейшего времени за рубежом. Перспективы развития картографии

§ 33. Классификация картографических проекций

Применяемые для построения географических карт проекции Можно группировать по разным классификационным признакам, из Которых основными являются: а) вид «вспомогательной поверхности» и ее ориентировка, б) характер искажений.

Классификация картографических проекций по виду вспомога-рой поверхности и ее ориентировке. Картографические сетки получают в современном производстве аналитическим путем. |КО в названиях проекций сохранены по традиции термины 4Ндрические», «конические» и другие, соответствующие спо-Гвометрических построений, к которым в прошлом прибегали Гроения сеток. Использование при объяснении этих терми-ЮЖет уяснить особенности полученных на их основе карто-ВКИХ сеток. В настоящее время данный классификационный Трактуется как вид нормальной картографической сетки.

149

|

|

у изонола |

\ |

|

|

|

|

|

|

|

|

ЛНИ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

}Р

>р

--- \сж

}f

}Р

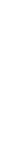

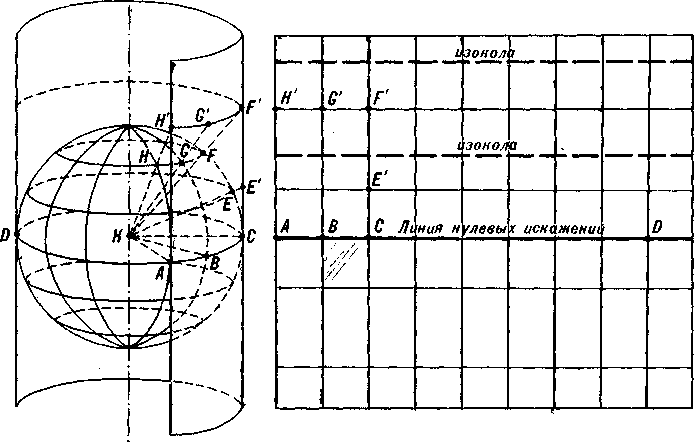

Цилиндрические

проекции. При построении

цилиндрических проекций

представляют, что узловые точки, а

значит, и линии градусной сети проектируют

с шаровой поверхности глобуса на боковую

поверхность цилиндра, ось которого

совпадает с осью глобуса, а диаметры

обоих тел равны (рис. 140). Используя

касательный цилиндр в качестве

вспомогательной поверхности, учитывают,

что узловые точки экватора — А,

В, С, D и

другие одновременно находятся и на

глобусе, и на цилиндре. Другие же узловые

точки переносятся с глобуса

на поверхность цилиндра. Так, точки Е

и F,

расположенные на

одном меридиане с точкой С,

переносятся в точки

Е1

и Fx.

При этом они на цилиндре

расположатся на прямой, перпендикулярной

линии экватора. Это и определяет форму

меридианов в данной

проекции. Параллели на поверхность

цилиндра проектируются в

форме окружностей, параллельных линии

экватора (например, параллель, в

которой находятся точки /*"' и g1).

Цилиндрические

проекции. При построении

цилиндрических проекций

представляют, что узловые точки, а

значит, и линии градусной сети проектируют

с шаровой поверхности глобуса на боковую

поверхность цилиндра, ось которого

совпадает с осью глобуса, а диаметры

обоих тел равны (рис. 140). Используя

касательный цилиндр в качестве

вспомогательной поверхности, учитывают,

что узловые точки экватора — А,

В, С, D и

другие одновременно находятся и на

глобусе, и на цилиндре. Другие же узловые

точки переносятся с глобуса

на поверхность цилиндра. Так, точки Е

и F,

расположенные на

одном меридиане с точкой С,

переносятся в точки

Е1

и Fx.

При этом они на цилиндре

расположатся на прямой, перпендикулярной

линии экватора. Это и определяет форму

меридианов в данной

проекции. Параллели на поверхность

цилиндра проектируются в

форме окружностей, параллельных линии

экватора (например, параллель, в

которой находятся точки /*"' и g1).

Рис. 140. Цилиндрическая проекция. Справа — развертка цилиндрической поверхности в плоскость с типичными для нее формами изокол

150

При развертке поверхности цилиндра в плоскость все линии картографической сетки оказываются прямыми, меридианы перпендикулярны параллелям и отстоят друг от друга на равных расстояниях. Таков общий вид картографической сетки, построенной с помощью цилиндра, касательного к глобусу и имеющего с ним общую ось.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

ЛНИ |

||

|

|

|

|

|

|

-- |

U30L |

ола -■ |

|

|

|

JII |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4

I

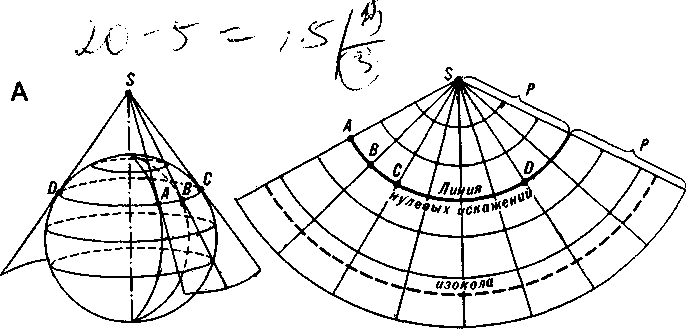

Рис 141 Варианты цилиндрических проекций: А — нормальная на касательном цилиндре; Б — нормальная на секущем цилиндре; В — косая на секущем цилиндре; Г — поперечная на касательном цилиндре; Р — область растяжения поверхности глобуса при проектировании на цилиндр; СЖ — область сжатия; ЛНИ — линия нулевых искажений

У таких цилиндрических проекций ли\нией нулевых искажений служит экватор, а изоколы имеют форму г|рямых, параллельных экватору; главные направления совпадают с линиями картографической сетки, при этом с удалением от экватора искажения увеличиваются.

В этих проекциях применяют также проектирование на цилиндры с диаметром меньшим, чем диаметр глобуса, и по-разному относительно глобуса расположенные (рис. 141). В зависимости от ориентировки цилиндра полученные картографические сетки (как и сами проекции) называют нормальными, косыми или поперечными. Нормальные цилиндрические сетки строят на цилиндрах, оси кото-

ГЫХ совпадают с осью глобуса (рис. 141, Л и 141,5); косые (рис. 41. в) --на цилиндрах, ось которых составляет с осью глобу-

1*51

са острый угол; поперечные сетки образуются с помощью цилиндра, ось которого составляет прямой угол с осью глобуса (рис. 141, Г).

В каждом варианте на рисунке 141 изображен общий вид карто графической сетки с выделением линии нулевых искажений (ЛНИ). Нормальная цилиндрическая картографическая сетка на касатель ном цилиндре имеет линию нулевых искажений на экваторе. Нор мальная сетка на секущем цилиндре имеет две линии нулевых иска жений, расположенных вдоль параллелей сечения цилиндра с глобу сом (с широтами ф1 и фг). При этом, вследствие сжатия участка сетки между линиями нулевых искажений, масштабы длин по парал лелям оказываются здесь меньше главного; во внешнюю же сторо ну от линий нулевых искажений они больше главного масштаба — как результат растяжения параллелей при проектировании с глобуса на цилиндр. с "'

Косая цилиндрическая сетка на секущем цилиндре имеет в се верной части линию нулевых искажений в\форме прямой, перпен дикулярной к среднему меридиану карты и касательной к параллели с широтой ф; внешний вид сетки представлен кривыми линиями меридианов и параллелей. г"~~^

Примером поперечной цилиндрической проекции может служить • проекция Гаусса-Крюгера, в которой каждый поперечно расположен-1 ный цилиндр используется для проектирования поверхности одной зоны Гаусса.

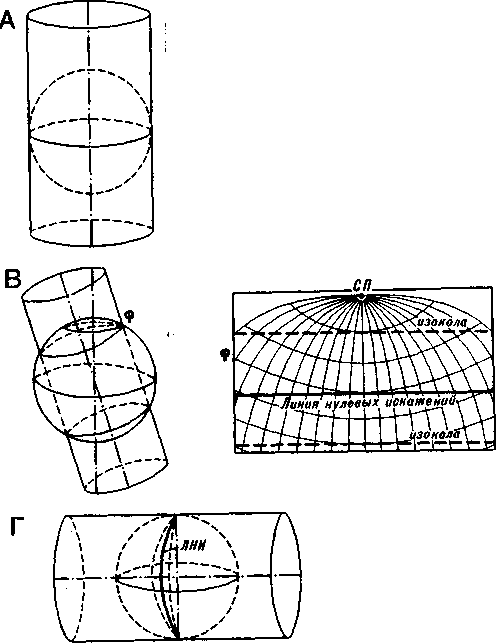

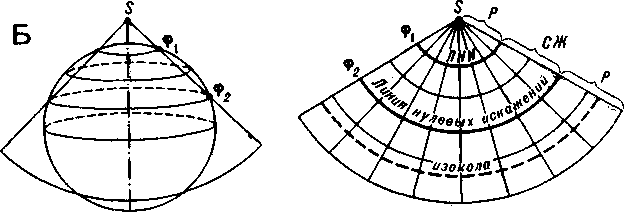

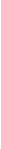

Конические проекции. Для построения картографических сеток в конических проекциях используют нормальные конусы — касательный или секущий (рис. 142).

У всех нормальных конических проекций специфичен внешний вид картографической сетки: меридианы — прямые, сходящиеся в точке, изображающей на плоскости вершину конуса, параллели — дуги концентрических окружностей с центром в точке схода меридианов. У сеток, построенных на касательных конусах, одна линия нулевых искажений, с удалением от которой искажения увеличиваются (рис. 142 А). Изоколы у них имеют форму дуг окружностей, совпадающих с параллелями.'Сетки, построенные на секущем конусе (рис. 142 Б), имеют тот же облик, но иное распределение искажений: линий нулевых искажений у них две. Между ними частные масштабы вдоль параллелей меньше главного, а на внешних участках сетки — больше главного масштаба. Главные направления у всех нормальных конических сеток совпадают с меридианами и параллелями.

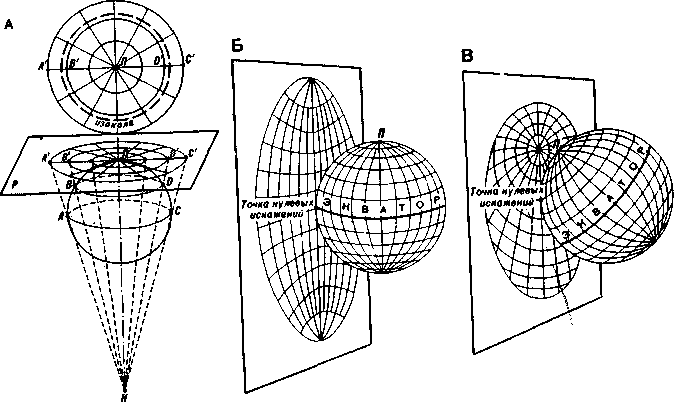

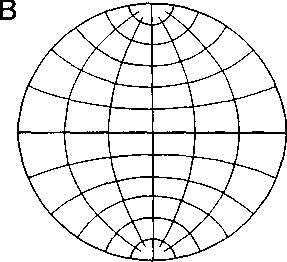

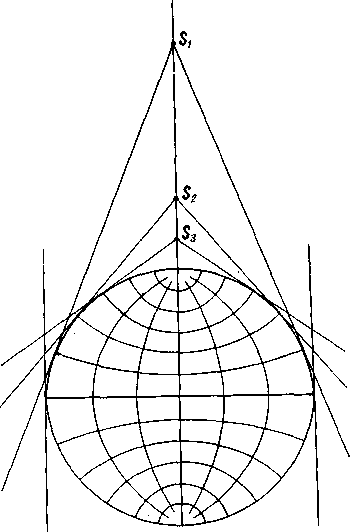

Азимутальные проекции. Азимутальными называют картографические сетки, которые получают проектированием фадуснои сетки глобуса на касательную плоскость (рис. 143). Нормальную азимутальную сетку получают в результате переноса на плоскость, касательную к глобусу в точке полюса (рис. 143, Л), поперечную — при касании плоскости в точке экватора (рис. 143, Б) и косую — при переносе на иначе ориентированную плоскость (рис. 143,5). Внешний вид сеток хорошо виден на рисунке.

152

f

Рис 142 Распространенные варианты нормальных конических проекции: А -на касательном конусе; Б - на секущем конусе; Р - область растяжении; СЖ -область сжатия. Показана типичная форма изокол

Рис. 143. Виды азимутальных проекций: А - нормальная, Б - поперечная,^ В

косая

S,

Все

азимутальные сетки имеют в отношении

искажений следующие общие свойства:

точкой нулевых искажений (ТНИ) служит

точка касания глобуса с плоскостью

(обычно она располагайся в центре карты);

величины искажений с удалением во все

стороны от ТНИ возрастают, поэтому

изоколы у азимутальных проекций имеют

форму концентрических окружностей

с центром в ТНИ

Все

азимутальные сетки имеют в отношении

искажений следующие общие свойства:

точкой нулевых искажений (ТНИ) служит

точка касания глобуса с плоскостью

(обычно она располагайся в центре карты);

величины искажений с удалением во все

стороны от ТНИ возрастают, поэтому

изоколы у азимутальных проекций имеют

форму концентрических окружностей

с центром в ТНИ

линияГ НяТВЛеНИЯ ^еДуЮТ П° РЗДИУСУ и перпендикулярным им линиям. Название этой группы проекций связано с тем, что на картографической сетке, построенной в азимутальной проекции в бывшей точке касания глобуса и плоскости (т. е. в точке нулевых искажении) азимуты всех направлений не искажаются У

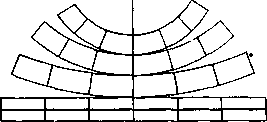

Поликонические проекции. Построение сетки в поликонической проекции можно представить путем проектирования участковгра

"Г п™ ГЛ°буС-а На поверхность нескольких касательных конусов и последующей развертки в плоскость образовавшихся на поверхности конусов полос. Общий принцип такого проектирова ния показан на рисунке 144. Буквами на рисунке 144, Л обозначены вершины конусов. На каждый проектируют широтный участок поверхности глобуса, примыкающий к параллели касания соответ ствующего конуса. После развертки конусов получают изображение

ГРяГмаСТК°В В ВИД6 П°Л0С На пл°™и; полосе соприкасаются по среднему меридиану карты (рис. 144, Б). Окончательный вид сетка

ГнУиТе(ТриПсОСЛ144ЛИВ)ИАаЦИИ РЭЗРЫВОВ М6ЖДУ П°ЛОСаМИ "Утем Растя" Для внешнего облика картографических сеток в политической проекции характерно, что меридианы имеют форму криви линии (кроме среднего - прямого), а параллели - дуги экцентр" ческих окружностей.^ поликонических проекциях используемых для построения мирокых карт, приэкваториальный участок проектируют на касательный цилиндр, поэтому на полученной Тетке меВраиТд°иРанИуМееТ Ф°РМУ ПРЯМ°Й ЛИНИМ перпендикулярной среднему Картографические сетки в поликонических проекциях имеют в приэкваториальных участках масштабы длин близкие к главным ™нымМемРяГаНГ И ПаРалГей °ни уДеличеныИ%Иа\нитГЛлаьВнНоЬШс

CooTBercZZn0^ ЧТ° °СОбеНН° ЗЗМеТН0 В ^Риферийных частях. Соответственно в этих частях значительно искажены и площади,

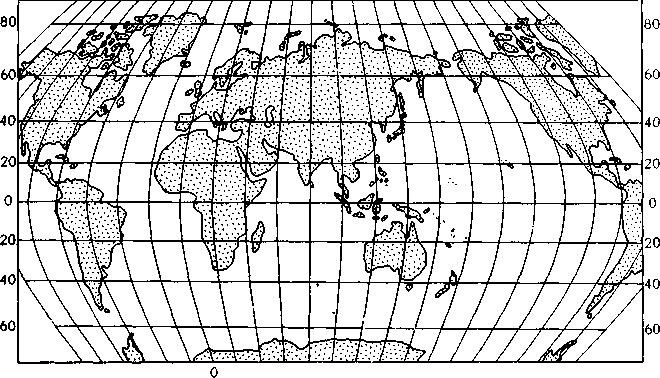

пыхУ?и°ГНп е "роекции- К Уловным относят такие проекции, в которых вид получаемых картографических сеток невозможно представить на основе проектирования на какую-нибудь вспомогательную поверхность. Получают их часто аналитическим путем (на основе решения систем уравнений). Это очень большая группапроек ции^ Из них выделяют по особенностям внешнего вида картографической сетки псевдоцилиндрические проекции (рис. 145) Как вадно

лелиРИСУпояамь1ПпеяВДОЦИЛИНДРИЧеСКИХ np°eK^ -ватор иКпВараНл° лели — прямые, параллельные друг другу (что полнит Hv ^ ,„,

=„Ческ„м„ проекциями), V м^дианТ fTx ™кр^.Г

154

Рис. 144. Принцип построения поликонических проекций

120 80 40

40 80 120 160 160 120 80 40

160 120 80 40 0 40 80 120 160 160 120 80 40

Рис. 145. Вид картографической сетки в псевдоцилиндрической проекции

Рис.

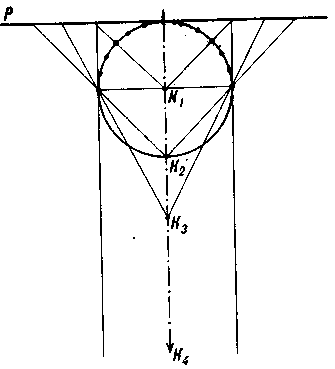

147. Центры проектирования в нормальных

азимутальных проекциях: К\

—

центральных, Кг

—

стереографических,

Къ

—

внешних, Kt

—

ортогра-фических

157

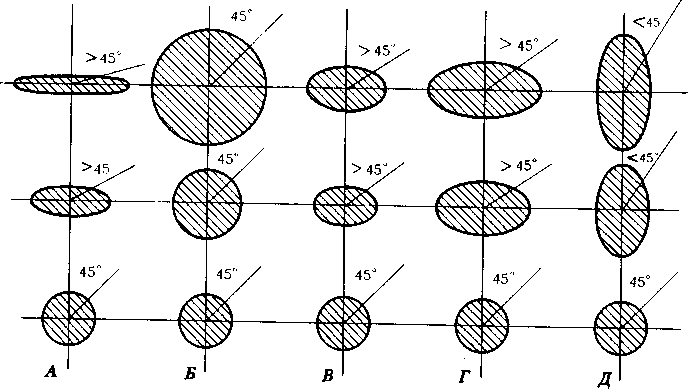

Рис. 146. Вид эллипсов искажений в проекциях равновеликих — А, равноугольных — Б, произвольных — В, в том числе, равнопромежуточных по меридиану — Г и равнопромежуточных по параллели — Д. На схемах показано искажение угла

Классификация картографических проекций по характеру искажений. По свойствам изображенной картографической сетки проекции делят на равновеликие, равноугольные и произвольные.

г В равновеликих картографических проекциях масштаб площади повсюду имеет одну и ту же величину* Это свойство равновеликих проекций можно выразить формулой:

P = ax& = Const=l. Неизбежным следствием равновеликости этих проекций является сильное искажение у них углов и форм, что хорошо поясняют эллипсы искажений (рис. 146, Л).

JB равноугольных проекциях масштабы длин в любой точке по всем направлениям одинаковы, поэтому у них нет искажения формы бесконечно малых фигур и нет искажения углОЦЗ (рис. 146,5). Это общее свойство равноугольных проекций выражает формула ш = 0°. Но формы реальных (конечных) географических объектов, занимающих целые участки на карте, искажаются. У равноугольных проекций наблюдаются особенно большие искажения площадей (что отчетливо демонстрируют эллипсы искажений).

* Произвольными называют картографические проекции с искажениями и углов, и форм, и площадей (рис. 146, В)< Однако величина каждого вида этих искажений обычно не так велика, что у проекций двух предыдущих групп.

#Среди произвольных картографических проекций выделяют группу равнопромежуточных, у которых масштаб длин вдоль одного из главных направлений сохраняется (остается неизменным) (рис.

1 ЛИ ГМ

156