- •Глава I.

- •§ 1. Географическая карта и ее свойства

- •§ 2. Основные элементы географической карты

- •Географическая карта элементы

- •Дополнительной характеристики

- •§ 3. Виды географических карт.

- •Глава II.

- •§ 4. Свойства топографической карты

- •§ 5. Масштаб. Измерение расстояний и площадей по картам

- •Масштабы топографических карт ссср'

- •§ 6. Разграфка и номенклатура топографических карт ссср

- •§ 7. Рамки листа карты.

- •§ 8. Проекция топографических карт ссср. Прямоугольные координаты

- •2 Пик. Чмч г. Ю. Грюнберг

- •§ 9. Углы направлений

- •§ 10. Географическое содержание топографических карт

- •Изображение рек на топографических картах

- •§ 11. Изображение рельефа

- •§ 12. Изучение рельефа местности по топографической карте

- •§ 13. Изображение социально-экономических объектов

- •§ 14. Применение топографических карт при изучении местности1

- •§ 15. Ориентирование на местности

- •§ 16. Топографические карты шельфа и внутренних водоемов

- •Глава III. Съемки местности

- •§ 17. Виды съемок

- •Высотно-плановые

- •§ 18. Геодезические опорные сети

- •§ 19. Линейные измерения на местности

- •Поправки за наклон линий (м)

- •§ 20. Наземные съемки. Плановые съемки

- •§ 21. Теодолитная съемка

- •§ 22. Плановые съемки простыми приборами

- •§ 23. Высотные съемки

- •§ 24. Геометрическое нивелирование

- •§ 25. Тригонометрическое нивелирование

- •§ 26. Физическое (барометрическое) нивелирование

- •§ 27. Планово-высотные съемки

- •§ 28. Аэрофототопографическая съемка

- •Глава IV.

- •§ 29. Географический глобус

- •§ 30. Масштаб мелкомасштабной карты

- •§ 31. Картографические искажения

- •§ 33. Классификация картографических проекций

- •§ 34. Азимутальные проекции

- •§ 35. Цилиндрические проекции

- •§ 37. Поликонические проекции. Псевдоцилиндрические проекции

- •§ 38. Условные проекции

- •§ 39. Определение (распознавание) проекций. Принципы выбора картографических проекций. Компоновка карт

- •Определитель для распознавания проекций карт восточного и западного полушарий

- •Глава V.

- •§ 40. Картографическая генерализация

- •§ 42. Классификация карт

- •Глава VI.

- •§ 43. Особенности обзорных общегеографических карт

- •§ 45. Изображение рельефа, почвенно-растительного покрова и грунтов

- •§ 46. Изображение населенных пунктов

- •§ 47. Изображение путей сообщения

- •§ 48. Изображение политического и политико-административного деления территории

- •Глава VII. Тематические карты

- •§ 50. Способ ареалов. Способ качественного фона

- •§ 51. Точечный способ. Способ изолиний

- •§ 52. Способ значков.

- •25100 500 1000 10000 50000 100000 Условная непрерывная шнала

- •§ 53. Картодиаграмма. Картограмма

- •§ 54. Способ линейных знаков. Способ знаков движения

- •§ 55. Сравнительная характеристика способов отображения географических явлений на тематических картах

- •Способы картографирования

- •§ 56. Главнейшие виды тематических карт

- •Глава VIII.

- •§ 57. Серии карт

- •§ 58. Географические атласы

- •Глава IX.

- •§ 59. Карта как средство познания

- •§ 60. Анализ и оценка географических карт

- •§ 61. Чтение карты и другие виды ее использования

- •§ 62. Анализ по картам взаимосвязей и динамики явлений

- •Глава XII.

- •§ 69. Роль карты в обучении географии. Целевая установка школьных карт

- •§ 70. Особенности школьных карт

- •§ 71. Классификация школьных карт

- •§ 72. Школьные топографические карты. Особенности их применения в учебной работе

- •§ 73. Особенности содержания и структуры школьных атласов, их анализа и оценки учителем географии

- •§ 74. Особенности содержания и применения карт в школьных учебниках

- •§ 75. Особенности содержания и применения специальных школьных карт

- •§ 76. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии

- •§ 77. Профили, блок-диаграммы и другие картографические произведения

- •§ 78, Особенности системы картографических знаний в школьной географии

- •§ 79. Изготовление рукописных карт и других картографических пособий в школьных условиях

- •Глава XIII.

- •§ 80. Роль и задачи изучения истории карты. Картографические рисунки первобытных народов и карты античного времени

- •§ 81. Картография в эпоху средневековья

- •§ 82. Картография нового времени

- •§ 83. Картография новейшего времени. Зарождение и развитие советской картографии

- •§ 84. Картография новейшего времени за рубежом. Перспективы развития картографии

§ 30. Масштаб мелкомасштабной карты

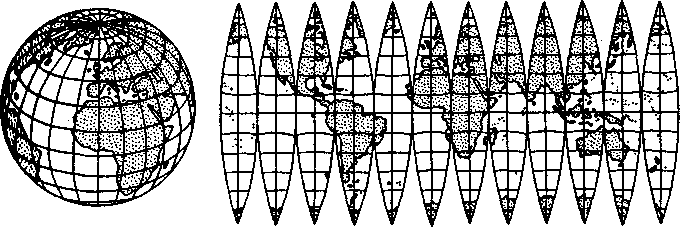

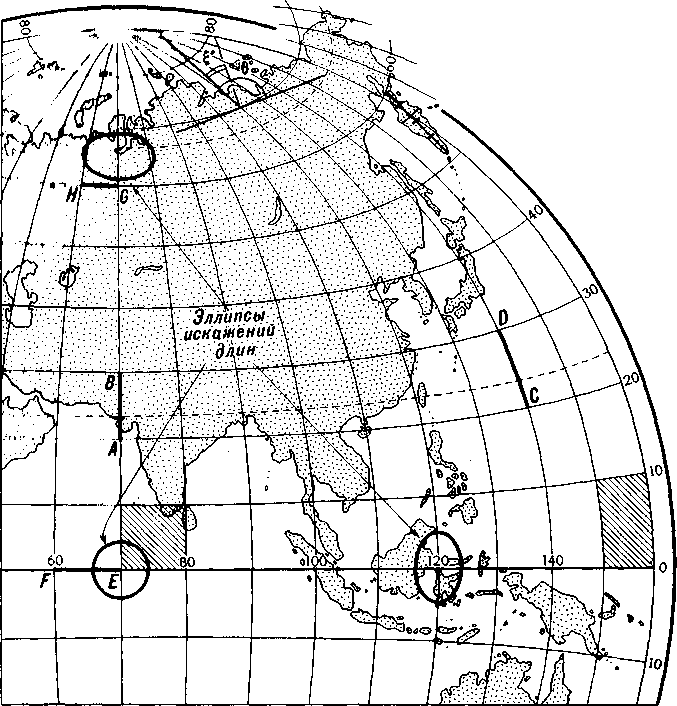

Благодаря свойствам проекции, принятой для построения советских топографических карт (§ 8), масштаб, указанный на них, на всей их площади^ сохраняет одну и ту же величину. На мелкомасштабных картах, изображающих большие территории на земной поверхности, такое ценное свойство сохранить не удается. Это происходит по той причине, что сферическая поверхность не может быть совмещенной с плоскостью без разрывов или перекрытий (сжатий); Это наглядно подтверждает рисунок из школьного географического атласа СССР (рис. 134). Чтобы достигнуть непрерывности изображения земной поверхности, на карте приходится делать допустимые искажения. Последнее неизбежно в приэкваториальных районах (рис. 135).

Но такое растяжение или сжатие приводит к изменению масштаба глобуса, с которого полоски взяты, причем на отдельных участках и направлениях изменения масштабов оказываются неодинаковыми. Сравним, к примеру, два изображения на рисунке 135. В правой части рисунка, т. е. на картографическом изображении, полученном

Рис. 134. Схема, подтверждающая, что сферическая поверхность Земли не может быть развернута без разрывов

Рис. 135. Результат растяжения в непрерывное картографическое изображение полосок, вырезанных с поверхности глобуса

140

ip-p rfpip tip

Из

предыдущего вытекает также, что на

одном и том же участке карты масштаб

по разным направлениям различен. Так,

вблизи точки С

масштаб по

параллели крупнее масштаба по меридиану;

по какому-нибудь иному направлению из

этой точки, например от С

к В,

он отличается

от первых двух масштабов, непрерывно

изменяясь с изменением направлений.

Из

предыдущего вытекает также, что на

одном и том же участке карты масштаб

по разным направлениям различен. Так,

вблизи точки С

масштаб по

параллели крупнее масштаба по меридиану;

по какому-нибудь иному направлению из

этой точки, например от С

к В,

он отличается

от первых двух масштабов, непрерывно

изменяясь с изменением направлений.

Даже вдоль одного, случайно выбранного направления на взятом отрезке масштаб не остается неизменным. Возьмем отрезок СВ. Части его находятся в разных зонах растяжения; соответственно и масштабы в этих частях разные. Вдоль более короткого отрезка (например, BE) различия масштабов меньше. Но совершенно эти различия могут исчезнуть только вдоль отрезка с минимально воображаемой длиной. Определяя масштаб, приходится учитывать все приведенные суждения.

Масштабом длин называют отношение длины бесконечно малого отрезка в данном месте карты по данному направлению к горизонтальной проекции соответствующего отрезка на физической поверхности Земли.

В приведенном примере было показано, что при создании карты возможно сохранение величины исходного масштаба вдоль некоторых направлений. Этот неизмененный масштаб глобуса, условно принятый за основу при построении карты, называют главным масштабом.

§ 31. Картографические искажения

Сферическая поверхность Земли при ее изображении на карте не может быть совмещена с плоскостью без разрывов или перекрытий. Для создания непрерывного картографического изображения приходится прибегать к растяжениям или сжатиям его частей. Это в свою очередь приводит к нарушениям геометрических свойств изображенной поверхности, т. е. к ее искажению.

Картографическим искажением называют нарушение геометрических свойств участков земной поверхности и расположенных на них объектов при их изображении на плоскости. Искаженными могут быть длины линий, горизонтальные углы между определенными направлениями, формы и размеры площади, занимаемой участком или объектом. Поэтому можно говорить о четырех видах картографических искажений: длин линий, углов, форм и площадей.

Искажение длин линий (расстояний) связано с изменением масштаба длин на одной и той же карте и выражается, в частности, в том, что расстояния, одинаковые на уровенной поверхности Земли, изображены на этой карте отрезками разной длины. Масштаб, величина которого отлична от главного масштаба карты, называют частным масштабом.

Судить о наличии на карте искажения длин удобно путем сравнения величины отрезков меридианов между соседними парал-

лелями. Если они повсеместно равны, то искажения длин по меридианам нет, если такого равенства нет (на рисунке 136 отрезки АВ и CD), то искажение длин линий имеется. Если карта отображает такую большую территорию, что на ней показаны и экватор и параллель 60° широты, то нетрудно по ней установить, имеется ли искажение длин вдоль параллелей. Для этого достаточно сравнить длину отрезков жннтора и параллели с широтой 60° между соседними меридианами. Известно, что параллель 60° широты в два раза короче экватора. Если таково же соотношение указанных отрезков на карте, то искажения длин по параллелям нет; в противном случае оно имеется.

Искажение углов состоит в том, что углы на карте между взятыми направлениями не равны горизонтальным углам между теми же

Рис. \'М\. Часть карты восточного полушария с показом картографических искажений

142

143

направлениями

на поверхности земного эллипсоида.

Очень просто установить

по карте, искажены ли у нее углы

пересечения меридианов и параллелей

по отклонению их от прямого угла.

направлениями

на поверхности земного эллипсоида.

Очень просто установить

по карте, искажены ли у нее углы

пересечения меридианов и параллелей

по отклонению их от прямого угла.

Искажение форм состоит в том, что форма участка или занятой объектом территории на карте отлична от их формы на уровен-ной поверхности Земли. Наличие искажения этого вида на карте можно установить путем сопоставления формы клеток картографической сетки, расположенных на одной широте: если они одинаковы, то искажения нет. На рисунке 136 две заштрихованные клетки различием формы свидетельствуют о наличии искажения данного вида. Можно также выявить искаженность формы определенного объекта (материка, острова, моря) по соотношению его ширины и длины на анализируемой карте и на глобусе. Например, на карте полушария (рис. 136) ширина полуострова Камчатка укладывается вдоль ее длины (от мыса Лопатка на юге до параллели 60° с. ш.) более трех раз, тогда как на глобусе это отношение равно 1:2.

Четвертый вид картографического искажения — искажение площадей связан с масштабом площади: при постоянстве величины масштаба площади по всей поверхности карты искажения площадей на ней нет. Простой способ выявления искаженности этого вида состоит в сравнении площадей клеток картографической сетки, ограниченных одноименными параллелями: при равенстве площадей клеток искажения нет. Это имеет место, в частности, на карте полушария (рис. 136), на которой заштрихованные клетки различаются по форме, но имеют одинаковую площадь.

Анализируя искаженность карты, можно не только установить наличие или отсутствие картографического искажения того или иного вида, но и измерить величины этих искажений. Такую задачу решают, вычислив показатели искажений.

Искажение длин, к примеру, тем более, чем сильнее частный масштаб в данном месте карты по данному направлению отличается от главного масштаба. Поэтому за показатель искажения длин принимают отношение этих масштабов. Сам показатель обозначают

греческой буквой

ц: устный

масштаб

главный масштаб

Из формулы видно, что показатель искажения длин выражается отвлеченным числом, целым или дробным. Он может быть больше или меньше единицы; при равенстве частного и главного масштабов показатель равен 1.

Для вычисления показателя ц требуется узнать величину частного масштаба в данном месте карты; главный масштаб обычно на ней подписан. Вычисление проще проводить вдоль линий картографической сетки, при этом масштаб узнают из сравнения измеренной на карте длины отрезка меридиана или параллели с их длиной на поверхности земного эллипсоида (взятой из таблиц).

К примеру, длина отрезка среднего меридиана физической карты восточного полушария в атласе для 5-го класса (1986 г.) на участке

между параллелями 60° и 70° с. ш. равна 10,4 мм. Истинная длина этого отрезка меридиана равна (с округлением) 1115 км (111,5 кмХ ХЮ). Соответственно, частный масштаб равен 10,4 м: 1115 км = = 1:107 200 000. Главный масштаб карты 1:90 000 000, следовательно, ii= 1:107 200 000:1:90 000 000 = 0,84.

Значение вычисленного показателя искажения длин меньше 1 свидетельствует о сжатии данного участка меридиана сравнительно с неискаженными его частями. На «растянутых» участках карты показатель был бы больше 1.

Показатель искажения длин ц имеет особые обозначения, если он направлен по меридиану (т), по параллели (л). Самый большой показатель искажения длин у данной точки обозначают латинской буквой а, а наименьший — буквой Ъ. Сами же взаимно перпендикулярные направления, по которым действуют наибольший и наименьший показатели искажения длин, называют главными направлениями.

За показатель искажения углов между линиями картографической сетки принимают величину отклонения их от 90° и обозначают его греческой буквой е (эпсилон).

е = в — 90°, где в (тэта) — измеренный на карте угол между меридианом и параллелью.

На рисунке 136 обозначено, что угол в равен 115°, следовательно, е = 25°.

В точке, где угол пересечения меридиана и параллели остается на карте прямым, углы между другими направлениями могут быть измененными на карте, поскольку в каждой данной точке величина искажения углов может изменяться с переменой направления.

З а

общий показатель искажения углов со

(омега) принимают наибольшее искажение

угла в данной точке, равное разности

его величины на карте и на поверхности

земного эллипсоида (или шара). При

известных показателях а

и b

величину

со узнают по формуле:

а

общий показатель искажения углов со

(омега) принимают наибольшее искажение

угла в данной точке, равное разности

его величины на карте и на поверхности

земного эллипсоида (или шара). При

известных показателях а

и b

величину

со узнают по формуле:

как произве-

—^Ф>к

\о^

|

Показатель ф~, дение наибол^-") |

с \ А Л- |

|

|

в данном м: Главнь- |

~\Л~ |

|

|

ниями кар " .„--^^У--' да показг ' ^'1оп |

||

|

мулам: |

^^ |

|

н

ВхОДЯЩ'ображение градусной сетки полу- Рис. 138. Пример построения карто- чае ПО носкость проектирующими лучами графической сетки в перспективной К проекции

144

147

Рис, 137, Отображение

градусной сетки полу- Рис. 138. Пример

построения карто-

Шарии

иа

плоскость проектирующими лучами

графической сетки в перспективной

ни

центра К проекции

/

тпшФпишишмтщшшгпм

Показатель искажения форм (k) зависит от различия наибольшего (а) и наименьшего (Ь) показателей искажения длин в данном месте карты и выражается формулой:

к=т.

Виды искажений и их величину в конкретном месте карты можно

наглядно отобразить с помощью эллипсов искажений..З-ЛЛ.ЯАА^

ми искажений называют изображенные на карте геометрические фигуры (эллипсы или круги), формы и размеры которых соответствуют видам и величине искажений, имеющихся в центральной точке фигуры.

Из теории картографических проекций (§ 32) известно, что на карте полушарий (рис. 136) расположенная в центре точка пересечения среднего меридиана 70° в. д. с экватором не имеет искажения. Поэтому эллипс искажений в этом месте карты имеет форму круга с условно принятым радиусом (например, 5 мм). Выше был вычислен показатель искажения длин на среднем меридиане карты на участке между параллелями 60° и 70° с. ш. Он оказался равным 0,84. При построении эллипса искажений в этом месте карты его радиус по меридиану приходится уменьшать и брать равным 5 мм X0,84 = 4,2 мм. Радиус эллипса искажений, перпендикулярный меридиану, т. е. направленный вдоль параллели, имеет размер 5,7 мм, потому что вычисленный показатель искажения длин п равен 1,14 (при частном масштабе длины, равной 6,6 мм:472 км = = 1:78 700 000).

Сравнивая эллипс, построенный в этом месте карты, с неиска женным эллипсом, можно установить следующее: а) масштабы длин по разным направлениям различны, причем вдоль меридиана пока затель искажения длин наименьший, т. е. m = b, тогда как по парал лели он наибольший п = а; б) форма эллипса искажения не круг, что свидетельствует об искажении форм; в) площадь эллипса искаже ний равна площади эллипся в неискаженной центральной точке карты, т. е. искажение е подтверждает

произведение а-Ь —

одного участка или линий, по

И- =

главный масштаб

видно, что показатель искажения д.ха не ИЗМеняет ся отвлеченным числом, целым или дробным. Он може\ разрыве или или меньше единицы; при равенстве частного и главного «пределения показатель равен 1. { таблицы

Для вычисления показателя ц требуется узнать велич ного масштаба в данном месте карты; главный масштаб сх зависит ней подписан. Вычисление проще проводить вдоль лин(оения ма_ графической сетки, при этом масштаб узнают из сРав1аРрИТОрИИ меренной на карте длины отрезка меридиана или п^а!рерИ^0В с их длиной на поверхности земного эллипсоида (ва, матери.

таблиц). А полуша-

К примеру, длина отрезка среднего меридиана физическо1 приня. восточного полушария в атласе для 5-го класса (1986 г.) на у

144

Изменение ™г ■■ частный масштаб

карты к I" все"

Здесь отметим, что у многих карт размеры искажений увеличи-

\ ваются в их краевых и уменьшаются (или отсутствуют) в средних

частях. Точки или линии на карте, в которых искажений нет, на-

^^ывают точками или л и н и я м и нулевых искажений.

Г } 32. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

£ . ^

Как уже говорилось в § 2, картографическими проекциями '. называют математические способы изображения на плоскости поверхности земного эллипсоида или шара. Изображение градусной; сетки Земли на карте называют картографической сеткой, а точ-ки^ пересечения меридианов и параллелей — узловыми точками.

Г Построение карт включает сначала изображение на плоскости (бумаге) картографической сетки, а затем заполнение клеток сетки контурами и другими обозначениями географических объектов.

Построение сетки может быть осуществлено различными способами.

147

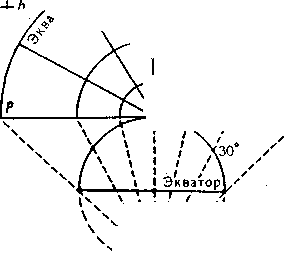

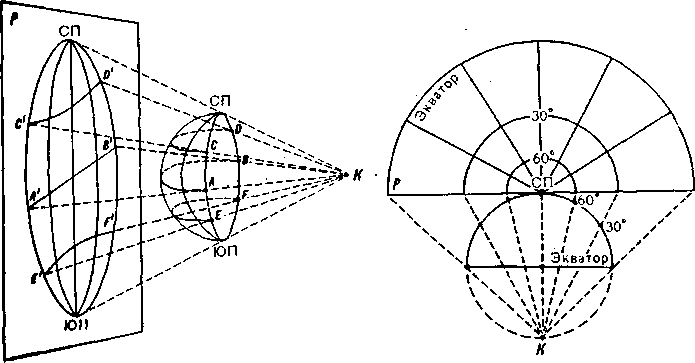

Так, при применении перспективных проекций картографическая сетка получается как бы проектированием узловых точек с поверхности шара на плоскость (рис. 137) или на другую геометрическую поверхность (конус, цилиндр), которая затем развертывается в плоскость без искажений. Пример практического построения перспективным способом картографической сетки северного полушария приведен на рисунке 138. Картинная плоскость Р касается здесь поверхности северного полушария в точке Северного полюса. Прямолинейными проектирующими лучами из центра К узловые точки

(20з.д.)(Ю )

Построение карты методами перспективных проекций не требует использования высшей математики, поэтому их начали применять еще задолго до ее разработки, с глубокой древности. Ныне в картографическом производстве карты строят неперспективными методами — путем расчета положения узловых точек картографической сетки на плоскости. Расчет выполняют, решая систему уравнений, связывающих широту и долготу узловых точек с их прямоугольными координатами X и Y на плоскости. Применяемые при этом уравнения довольно сложны. Примером сравнительно простых формул могут быть следующие:

x=RXsin ер, y = RXcos ф-sin А..

В этих уравнениях R — радиус (средний) Земли, округленно принимаемый за 6370 км, а ф, Я — географические координаты узловых точек.

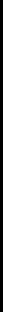

Координаты х и у определяют положение узловых точек на плоскости по отношению к координатным осям, из которых за ось абсцисс берут средний меридиан карты, а за ось ординат — экватор. Если при этом среднему меридиану придать значение долготы 0°, то, к примеру, узловая точка «А» с географическими координатами ф = 60° с. ш.; А = 30° в. д. будет иметь следующие прямоугольные координаты:

х=6370 км-0,866 = 5516,4 км; у=6370 км-0,5-0,5 =1592,5 км.

При построении картографической сетки в масштабе 1:200 000 000 (рис. 139) эти координаты будут иметь следующие размеры: а:=27,6 мм; г/=8,0 мм.

Так же вычисляют координаты узловых точек £/ф=60° с. ш.; А = 60° в. д.; *=27,6 мм; «/=13,8 мм/, точки С/ф = 60° с. ш.; X— = 90° в. д.; лс=27,6 мм; у=15,9 мм/ и всех остальных.

Узловые точки, расположенные слева от оси X и в южном полушарии, размещают как зеркальные отражения вычисленных точек. Например, по вычислительному положению точки А размещают симметрично точки А\, А?, и А3.

Завершают построение картографической сетки, соединяя узловые точки прямыми линиями (на рис. 139 параллели) или по лекалу, если линии криволинейны.

В нашем примере указаны долготы точек от среднего меридиана карты, долгота которого была принята за 0°. Но этому мери-

148

Рис. 139. Картографическая сетка карты полушария, построенная аналитическим путем по формулам, связывающим географические координаты <р и X с прямоугольными координатами X и Y

диану после построения сетки может быть придано любое другое значение. К примеру, при необходимости изображения на построенной сетке карт восточного полушария среднему меридиану можно придать значение 70° в.д.; соответственно изменится долгота остальных меридианов (на рис. 139 она указана в скобках).