- •Глава I.

- •§ 1. Географическая карта и ее свойства

- •§ 2. Основные элементы географической карты

- •Географическая карта элементы

- •Дополнительной характеристики

- •§ 3. Виды географических карт.

- •Глава II.

- •§ 4. Свойства топографической карты

- •§ 5. Масштаб. Измерение расстояний и площадей по картам

- •Масштабы топографических карт ссср'

- •§ 6. Разграфка и номенклатура топографических карт ссср

- •§ 7. Рамки листа карты.

- •§ 8. Проекция топографических карт ссср. Прямоугольные координаты

- •2 Пик. Чмч г. Ю. Грюнберг

- •§ 9. Углы направлений

- •§ 10. Географическое содержание топографических карт

- •Изображение рек на топографических картах

- •§ 11. Изображение рельефа

- •§ 12. Изучение рельефа местности по топографической карте

- •§ 13. Изображение социально-экономических объектов

- •§ 14. Применение топографических карт при изучении местности1

- •§ 15. Ориентирование на местности

- •§ 16. Топографические карты шельфа и внутренних водоемов

- •Глава III. Съемки местности

- •§ 17. Виды съемок

- •Высотно-плановые

- •§ 18. Геодезические опорные сети

- •§ 19. Линейные измерения на местности

- •Поправки за наклон линий (м)

- •§ 20. Наземные съемки. Плановые съемки

- •§ 21. Теодолитная съемка

- •§ 22. Плановые съемки простыми приборами

- •§ 23. Высотные съемки

- •§ 24. Геометрическое нивелирование

- •§ 25. Тригонометрическое нивелирование

- •§ 26. Физическое (барометрическое) нивелирование

- •§ 27. Планово-высотные съемки

- •§ 28. Аэрофототопографическая съемка

- •Глава IV.

- •§ 29. Географический глобус

- •§ 30. Масштаб мелкомасштабной карты

- •§ 31. Картографические искажения

- •§ 33. Классификация картографических проекций

- •§ 34. Азимутальные проекции

- •§ 35. Цилиндрические проекции

- •§ 37. Поликонические проекции. Псевдоцилиндрические проекции

- •§ 38. Условные проекции

- •§ 39. Определение (распознавание) проекций. Принципы выбора картографических проекций. Компоновка карт

- •Определитель для распознавания проекций карт восточного и западного полушарий

- •Глава V.

- •§ 40. Картографическая генерализация

- •§ 42. Классификация карт

- •Глава VI.

- •§ 43. Особенности обзорных общегеографических карт

- •§ 45. Изображение рельефа, почвенно-растительного покрова и грунтов

- •§ 46. Изображение населенных пунктов

- •§ 47. Изображение путей сообщения

- •§ 48. Изображение политического и политико-административного деления территории

- •Глава VII. Тематические карты

- •§ 50. Способ ареалов. Способ качественного фона

- •§ 51. Точечный способ. Способ изолиний

- •§ 52. Способ значков.

- •25100 500 1000 10000 50000 100000 Условная непрерывная шнала

- •§ 53. Картодиаграмма. Картограмма

- •§ 54. Способ линейных знаков. Способ знаков движения

- •§ 55. Сравнительная характеристика способов отображения географических явлений на тематических картах

- •Способы картографирования

- •§ 56. Главнейшие виды тематических карт

- •Глава VIII.

- •§ 57. Серии карт

- •§ 58. Географические атласы

- •Глава IX.

- •§ 59. Карта как средство познания

- •§ 60. Анализ и оценка географических карт

- •§ 61. Чтение карты и другие виды ее использования

- •§ 62. Анализ по картам взаимосвязей и динамики явлений

- •Глава XII.

- •§ 69. Роль карты в обучении географии. Целевая установка школьных карт

- •§ 70. Особенности школьных карт

- •§ 71. Классификация школьных карт

- •§ 72. Школьные топографические карты. Особенности их применения в учебной работе

- •§ 73. Особенности содержания и структуры школьных атласов, их анализа и оценки учителем географии

- •§ 74. Особенности содержания и применения карт в школьных учебниках

- •§ 75. Особенности содержания и применения специальных школьных карт

- •§ 76. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии

- •§ 77. Профили, блок-диаграммы и другие картографические произведения

- •§ 78, Особенности системы картографических знаний в школьной географии

- •§ 79. Изготовление рукописных карт и других картографических пособий в школьных условиях

- •Глава XIII.

- •§ 80. Роль и задачи изучения истории карты. Картографические рисунки первобытных народов и карты античного времени

- •§ 81. Картография в эпоху средневековья

- •§ 82. Картография нового времени

- •§ 83. Картография новейшего времени. Зарождение и развитие советской картографии

- •§ 84. Картография новейшего времени за рубежом. Перспективы развития картографии

§ 28. Аэрофототопографическая съемка

Основные процессы и получаемые материалы. Аэрофототопографическая съемка служит главным методом создания современных топографических планов и карт крупного масштаба. Она включает совокупность процессов, позволяющих построить картографическое изображение местности по фотографиям, полученным с самолета (вертолета): летносъемочные работы (аэрофотосъемка) и получение контактных отпечатков — аэрофотоснимков АФС; дешифрование, полевые топографо-геодезические и камеральные фотограмметрические работы (рис. 121).

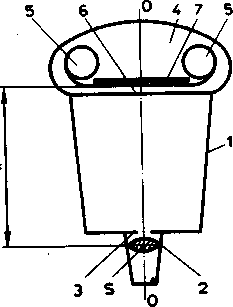

Аэрофотосъемка проводится с помощью аппаратуры, установленной в самолете: аэрофотокамеры, командного прибора (для автоматического управления механизмами фотокамеры) и установки для укрепления аэрофотоаппарата АФА и поглощения вибраций. На схеме устройства аэрофотокамеры (рис. 122) показано, что оптическая ось камеры вертикальна, а фокусное расстояние объектива постоянно. Прикладная рамка в момент экспонирования плотно прижимается к фотопленке, а имеющиеся на ней две пары меток, часы и уровень фотографируются на каждом снимке. Их изображения позволяют найти главную точку снимка, а также знать положение оптической оси в момент съемки и время экспозиции (рис. 123).

Для аэрофотосъемки применяют разные типы фотопленок, позволяющие получать черно-белые, цветные, спектрозональные отпечатки. Черно-белые АФС отображают объекты изменением тональности серого цвета; на цветных снимках местность изображается в цветах, близких к естественным; на спектрозональных снимках некоторые объекты, например растительные сообщества, изображаются в контрастных цветах, что облегчает их дешифрирование. Разработан также метод многозональной фотографии, позволяющий

124

[аэрофототопографическая съемка}

п.

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сгущение

опорной

сети

Сплошное

дешифрирование

АФС

Трансформирование АФС, получение стереомодели местности, съемка контуров и рельефа на модели

Оригинал карты местности

А

|

|

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ |

|

|||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

Летносъемочные процессы |

|

|

Топографо-геодезические работы |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Контактные отпечатки (АФС) |

|

|

Опознаки на местности и АФС |

||

|

■ |

|||||

|

Выборочное дешифрирование АФС. Сбор сведений о местности |

|||||

|

|

1 |

||||

|

Эталоны дешифрирования |

|||||

Часы

Главная точка снимка

Ноординатные метки

Уровень

Р ис.

121. Основные процессы аэрофототопографической

съемки с применением стерео-фотограмметрических

приборов

ис.

121. Основные процессы аэрофототопографической

съемки с применением стерео-фотограмметрических

приборов

Рис. 122. Схема устройства аэрофотокамеры:

1 — светонепроницаемый корпус; 2 — объектив; 3 — затвор; 4 — кассета; 5 — катушки с фотопленкой; 6—прикладная рамка; 7 — прижимная пластина. 00 — оптическая ось объектива; /к — фокусное расстояние; S — узловая точка объектива

126

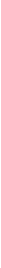

При аэрофотосъемке с целью создания топографических карт съемочные маршруты самолета прокладываются прямолинейно, обычно с запада на восток и в обратном направлении, на постоянной высоте. Экспонирование производится с таким расчетом, чтобы каждый участок местности изобразился дважды — на соседних снимках (рис. 124, 125). Части смежных АФС с изображением одного и того же участка территории называются перекрытиями: продольным — на двух соседних снимках одного маршрута, поперечным — на смежных снимках соседних маршрутов. Продольное перекрытие составляет обычно 60%, поперечное — 35—40% от длины сторон снимка. Перекрытия необходимы для дальнейшей обработки снимков и, конечно, для гарантии сплошной съемки.

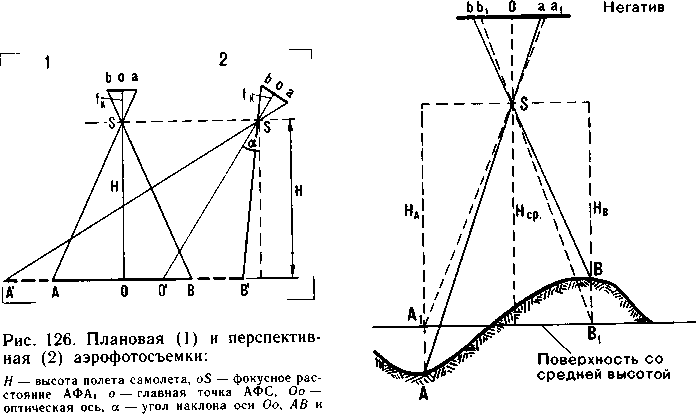

Различают плановую и перспективную аэрофотосъемку. Плановой является съемка в том случае, если оптическая ось камеры отклоняется от отвесной линии не более чем на 3°; при большем угле наклона съемка называется перспективной. В первом случае площадь, отображенная на одном снимке, будет меньше, но и искажения по краям снимка также будут не так значительны, как при перспективной съемке (рис. 126).

Первичными аэрофотосъемочными материалами являются негативы и контактные отпечатки (размером 18X18 см, реже др.). Последовательное наложение снимков по тождественным точкам и контурам местности называется монтажом, а уменьшенная репродукция накидного монтажа — первичной фотосхемой. Фотографическая схема местности, смонтированная из нетрансформиро-ванных смежных снимков, разрезанных по перекрывающимся контурам и стыкованных путем наклейки на общую основу, принято называть фотосхемой. Все эти материалы не обладают свойствами топографической карты и нуждаются для ее создания в дальнейшей обработке.

А'В' — отрезки на снимаемой поверхности,

ab — соответствующие им отрезки на АФС. „ , __ „ . , _

Рис. 127. Смещение точек на АФС, вы- \ ab \ ab \ \ зываемое неровностями рельефа сни-

Масштаб снимков: —— ;— = .—=?= „ г т

т, Ав ш2 А'В' т, тг маемой поверхности

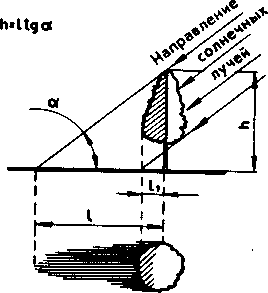

Свойства аэрофотоснимков. Аэрофотоснимок представляет собой изображение участка физической земной поверхности в центральной проекции. Световые лучи, отражаемые объектами местности АОВ, проходят через узловую точку объектива S и дают изображение boa на пленке, являющейся картинной плоскостью. При съемке плоской поверхности на параллельную ей картинную плоскость на фотопленке образуется уменьшенное подобное изображение объектов данной территории. Масштаб планового снимка равнинной местности зависит от высоты полета Н и фокусного расстояния фотокамеры /к. Его можно определить из отношения отрезков ab:AB = fK:H

(рис. 126). Обозначив масштаб снимка через —, получим — = тг-На перспективном АФС сохраняется подобие фигур лишь в главной точке снимка и на небольшом участке вокруг нее, в остальных частях снимка подобие фигур нарушено, следовательно, масштаб снимка не одинаков на разных участках, т. е. возникают искажения за счет наклона снимка.

Неровности рельефа также вызывают смещение точек на АФС даже и при плановой съемке. На рисунке 127 оптическая ось АФА вертикальна, и снимок будет плановым относительно горизонтальной поверхности, имеющей среднюю для данного участка высоту. Если бы точки А и В лежали в одной горизонтальной плоскости, т. е. занимали положение А\ и Вь то их изображениями на снимке были точки а\ и Ь\. Однако при наличии неровностей рельефа изображения точек местности Л и В на снимке попадают в точки аиЬ. Таким

127

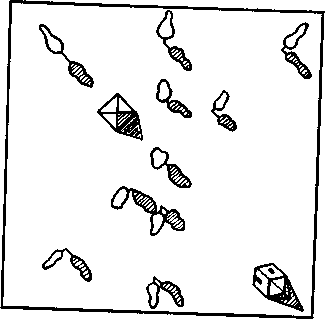

Рис. 128. Отклонение на АФС изображений высоких предметов: светлые кроны деревьев и здания смещены по радиусам от центра снимка. Заштрихованы тени предметов

образом, изображения точек земной поверхности смещены на отрезки аа\ и bb\. Чтобы уменьшить влияние искажений из-за рельефа, используют так называемую рабочую площадь снимка, лежащую вблизи его главной точки, а при съемке горных территорий прибегают к созданию ортофотопланов. Вершины высоких деревьев, кровли колоколен, башен и других высоких сооружений изображаются на АФС с отклонением от своего основания по радиальному направлению от центра снимка. Эти отклонения зависят от высоты объекта и возрастают по мере удаления от главной точки АФС (рис. 128).

Масштабы АФС одного маршрута в некоторой степени могут колебаться вследствие изменения высоты полета аэрофотосъемоч-ного самолета. Как видим, аэрофотоснимок в общем случае не является плановым изображением территории. Поэтому при создании карт серия АФС нуждается в сложной обработке.

Топографо-геодезические работы. Топографо-геодезическими способами определяют на местности координаты ограниченного числа точек, четко обозначенных на АФС (например, по 2 точки в начале и конце маршрута). Число таких точек зависит от масштаба создаваемой карты и характера снимаемой территории. Для последующей камеральной фотограмметрической1 обработки снимков необходимо иметь по углам перекрывающихся частей соседних снимков четыре точки с известными координатами. Их определяют путем измерений объемной модели участка местности на специальных фотограмметрических приборах и ориентированием модели маршрута относительно геодезической (наземной) системы координат. Элементы топографического дешифрирования аэрофотоснимков. Аэрофотоснимок представляет собой уменьшенную модель местности, содержащую значительный объем информации.

Под дешифрированием понимают процесс извлечения^ разнообразной информации из фотоизображений земной поверхности. При этом производится обнаружение, распознавание объектов, определение их географической сущности, установление их качественных и количественных характеристик и закрепление результатов изучения на снимке или карте условными знаками. Дешифри-

1 Фотограмметрия определяет формы, размеры и положение объектов по их фотографическим изображениям на одиночном снимке или двух соседних снимках (стереофотограмметрия).

128

рование — один из самых важных этапов создания и обновления топографических карт. Его результаты зависят от оптических и геометрических свойств АФС, применяемых методов и аппаратуры, уровня знаний и опыта дешифровщика.

В зависимости от задач исследования и темы создаваемой карты различают виды дешифрирования: общегеографическое (топографическое и ландшафтное) и отраслевое (геологическое, лесное, военное и др.).

Топографическое дешифрирование АФС производится с целью обнаружения и получения характеристик тех объектов, которые должны быть изображены на топографической карте. Оно может проводиться полевым, камеральным и комбинированным методом.

При полевом дешифрировании объекты распознаются непосредственно на местности путем сличения АФС с натурой. При камеральном — изучают снимки в лабораторных условиях. Лучшие результаты дает сочетание полевого и камерального метода, когда на заранее выбранных ключевых участках проводится предварительное детальное полевое распознавание объектов и создаются эталоны — образцовые отдешифрированные снимки участков характерных ландшафтов.

Дешифрирование АФС проводится визуально и с помощью специальной аппаратуры. Во всех случаях оно должно опираться на знания основных географических особенностей исследуемой территории: географической сущности изображенных объектов, закономерностей их пространственного размещения и взаимосвязей. При дешифрировании АФС географическая действительность познается через посредство фотографических образов, обладающих целым рядом опознавательных или так называемых дешифрованных признаков. Их подразделяют на прямые и косвенные.

К прямым признакам относятся форма, размер, фототон (цвет) и тень изображения объекта, а также структура фотоизображения.

Форма изображения — основной прямой дешифровочный признак, по которому выявляется наличие объекта и некоторые его свойства. На плановых аэроснимках изображения плоских объектов (водоемов, пашен, спортплощадок и т. п.) сохраняют их очертания. Вертикальные объекты (башни, фабричные трубы, высокие деревья) в центре снимка изображаются в ортогональной проекции, в виде, плана, а по мере удаления от центра они имеют все более перспективное изображение, с наклоном от главной точки снимка.

Размер изображения объекта зависит от масштаба снимка. Линейная величина объекта в натуре L = lm, где / — длина (ширина) того же объекта на снимке; m — знаменатель масштаба снимка.

Тон фотоизображения зависит от степени почернения фотоимпульсионного слоя или яркости изображаемого объекта. Разный тон изображения на снимках обусловлен разной отражательной способностью и цветом объектов, условиями их освещенности, а также оптико-техническими свойствами съемочной аппаратуры и фотома-

5 ;i"K '2Г>42 Г. К). Грюнберг

129

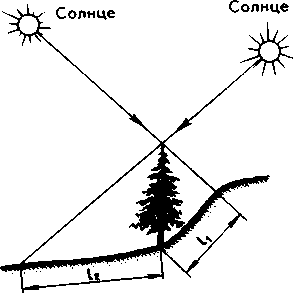

Изображение теней объектов на снимках используют для определения формы предметов, выступающих над земной поверхностью. Различают тень собственную и падающую. Собственная тень — часть поверхности объекта, расположенная со стороны, противоположной Солнцу. Падающая тень отбрасывается предметом на поверхность земли или другие предметы (рис. 129). По ней можно судить о форме вертикальных предметов, имеющих малые плановые размеры (пункты триангуляции, кроны деревьев, формы мостов, опоры высоковольтных передач, фабричные трубы и т. п.). Длина тени зависит от высоты Солнца в момент съемки и от высоты самого объекта, а также от наклона поверхности, на которую она падает (рис. 130).

Рисунок аэрофотоизображения обусловлен повторяемостью и характером размещения отдельных деталей изображения. Он создается закономерным сочетанием ряда элементов, составляющих объект. Различают бесструктурный (аморфный) рисунок, характерный для изображений спокойной водной поверхности, луговой растительности и т. п., и структурный — пятнистый, зернистый, точечный, полосатый и др.

Пятнистый рисунок, состоящий из плоских пятен разного тона, чередующихся в различных соотношениях, присущ, например, изображению торфяно-бугристой тундры; зернистый рисунок — совокупность выпуклых зерен — отображает участки леса; линейно-точечный рисунок имеют посевы технических культур; полосатая структура характерна для изображения свежевспаханных почв.

Косвенные дешифровочные признаки основаны на закономерных взаимосвязях и зависимостях объектов земной поверхности. Они указывают на наличие или свойства объекта, не изобразившегося на снимке или не определяемого по прямым признакам.

Косвенные признаки широко используют при специальных видах дешифрирования природных, экономических, военных объектов и явлений. При этом особенно важен анализ и учет взаимосвязей компонентов природы и объектов человеческой деятельности, особенностей размещения объектов и их формы.

Так, например, jcopouio видная на снимке грунтовая дорога подходит к реке и продолжается на другом ее берегу. Хотя моста на реке нет, очевидно, что через реку имеются средства перепра-

1 Хотя глаз человека способен визуально различать до 25 ступеней серого тона, при дешифрировании достаточно иметь 7-балльную шкалу тонов: 1 — очень светлый, соответствующий чистой бумаге; 2 — светлый, с очень незначительным почернением; 3 — светло-серый; 4 — серый; 5 — темно-серый; 6 — темный; 7 — очень темный, соответствующий наибольшему почернению фотобумаги.

Рис. 130. Зависимость длины тени высокого предмета от наклона поверхности, на которую падает тень

Рис. 129. Связь между высотой предмета (/г) и длиной (/) его тени:

а — угол падения солнечных лучей. Л — собственная тень

вы, а если берега пологие, сильно разъезженные у воды, и на реке заметен перекат, то здесь возможен и брод. По рисунку проселочной дороги можно судить о грунтах местности: на влажных участках дорога сильно разбита, имеет много объездов; на песчаном грунте — границы дороги расплывчатые; на глинистом грунте контур дороги резко выражен, как бы врезан. Об определении направления течения реки по косвенным признакам сказано ниже.

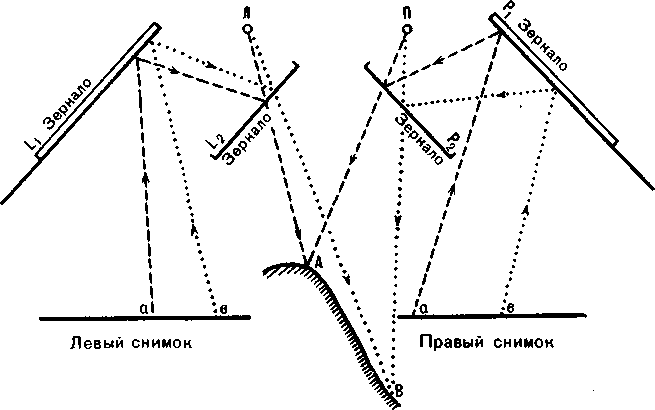

Анализ аэрофотоснимков дает лучшие результаты, если производится при стереоскопическом рассмотрении. Как известно, каждый участок местности изображается на двух соседних аэрофотоснимках в полосе продольного перекрытия. Два соседних снимка называют стереоскопической парой — стереопарой. По стереопаре получают пространственную (стереоскопическую) модель снятого участка с помощью прибора — стереоскопа.

Стереоскоп обеспечивает одновременное рассмотрение стереопары снимков таким образом, что левый глаз видит только левый снимок, а правый — только правый снимок. Благодаря увеличению глазного базиса и введению линз получается увеличенное изображение стереопары, а раздельное и одновременное рассмотрение двух снимков создает мнимое объемное изображение участка местности. /Как видно на рисунке 131, лучи точек а и Ь, находящихся в полосе перекрытия, отражаются от больших внешних зеркал L\ и Pi, а затем — от внутренних зеркал L2 и Рч и попадают в левый глаз (от левого снимка) и в правый глаз (от правого снимка). Пересечение продолжений лучей, идущих от точек снимков, создает представление о пространственном положении соответствующих точек (точки А и В на модели)^

У стереоскопических моделей обычно вертикальный масштаб крупнее горизонтального, т. е. высоты и крутизна склонов пре-

130

и*

131

Рис. 131. Ход лучей в зеркально-линзовом стереоскопе и образование объемной модели

увеличены сравнительно с натурой. Приближенно считают, что соотношение масштабов таково:

'"верт /к

где ро — расстояние наилучшего зрения (250 мм); fk — фокусное расстояние камеры; тгориз. — знаменатель горизонтального масштаба стереоскопической модели; тверт. — знаменатель вертикального масштаба стереоскопической модели.

Объектами топографического дешифрирования снимков являются населенные пункты, пути сообщения, линии связи и электропередач, водные объекты, рельеф земной поверхности, грунты, растительность.

Изображения населенных пунктов четко выделяются среди других элементов местности структурой фотоизображения, наличием большого числа геометрически правильных фигур. По снимкам опознают тип населенного пункта (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт), характер планировки (правильная, неправильная, компактная, рассредоточенная и т. д.).

Сельские населенные пункты часто располагаются вблизи рек, ручьев, балок или оврагов. От них расходятся полевые дороги, для них характерно наличие жилых, хозяйственных построек, приусадебных участков с садами и огородами. Они обычно окружены пахотными землями или другими сельскохозяйственными угодьями.

Города имеют компактную застройку, правильную планировку, многоэтажные здания, промышленные предприятия, к ним подходят рельсовые и капитальные автомобильные дороги.

132

Дешифровочными признаками объектов транспортной сети являются форма и местоположение, а также светлый тон их фотоизображения. Для железных дорог характерна прямолинейность отрезков пути, плавные закругленные переходы одного отрезка к другому, снегозащитные посадки вдоль полотна дороги, наличие насыпей и выемок, станций и разъездов.

Автомобильные дороги на аэроснимках изображаются светлыми линиями разной толщины и разной извилистости в зависимости от типа дороги. Дороги с покрытием выделяются прямолинейностью, плавностью закруглений, наличием насыпей и выемок, обсадок, мостов. Грунтовые проселочные и полевые дороги выглядят светлыми, умеренно извилистыми линиями с наличием объездов и сильно разъезженных участков.

Обнаруженные на снимках разъезженные участки дорог, объезды могут служить косвенными признаками для выявления характера грунта, избыточно увлажненных участков местности, направления стока болота и т. п.

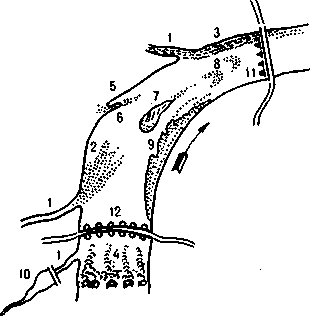

Для природных объектов характерны неправильная конфигурация, многообразие форм и окраски, большой диапазон размеров. Изображения водных объектов имеют обычно темный фототон. Реки, озера, пруды распознаются по форме и размерам их фотоизображения. Направление течения рек определяется по форме островов, имеющих округлый верхний конец и заостренный нижний (по течению реки), по направлению устьев, протоков и другим признакам (рис. 132.)

Формы и элементы рельефа земной поверхности наиболее четко выявляются при стереоскопическом рассмотрении аэрофотоснимков. При этом дешифровочными признаками служат объемная форма, плановая конфигурация, тень, структура фотоизображения, а также приуроченность к определенным местам и состав растительного покрова. По аэрофотоснимкам можно оконтурить формы и элементы м е-зорельефа — холмы, увалы, террасы и поймы рек, балки, овраги, лощины, оползневые цирки, котловины, воронки, придолинные и прибалочные склоны, обрывы, осыпи и т. п.

Дешифровочные признаки растительного покрова: тон и структура фотоизображения, форма падающей тени, рельеф полога в лесных сообществах, а также характер пространственного размещения растительности и ее связь с рельефом и гидрографической

СвТЬЮ. Г, >QO П

п -ч Рис. 132. Признаки для определения

133

Лесные посадки опознают по направле„Ия течения реки по аэроструктуре и тону изображения, фотоснимку

приуроченности

их к определенному месту. Леса на снимках

имеют относительно

темный тон и зернистую структуру

фотоизображения, которая зависит от

формы, размера и яркости крон деревьев,

составляющих насаждения, удельного

веса различных пород и их взаимного

расположения. Так, рисунок спелого

березового леса имеет крупнозернистую

структуру в отличие от мелкозернистого

рисунка елово-пихтового

леса. Елово-пихтовые насаждения всегда

на снимках имеют более темный тон,

чем лиственные и сосновые. Иногда состав

насаждения можно выявить по падающим

теням на опушках, если длина тени равна

или больше высоты деревьев. Крона

березы, дуба, осины, сосны отличается

от конусовидной кроны ели округлой

формой. Однако форма крон четко выявляется

лишь на снимках масштаба 1:10 000 и крупнее.

приуроченности

их к определенному месту. Леса на снимках

имеют относительно

темный тон и зернистую структуру

фотоизображения, которая зависит от

формы, размера и яркости крон деревьев,

составляющих насаждения, удельного

веса различных пород и их взаимного

расположения. Так, рисунок спелого

березового леса имеет крупнозернистую

структуру в отличие от мелкозернистого

рисунка елово-пихтового

леса. Елово-пихтовые насаждения всегда

на снимках имеют более темный тон,

чем лиственные и сосновые. Иногда состав

насаждения можно выявить по падающим

теням на опушках, если длина тени равна

или больше высоты деревьев. Крона

березы, дуба, осины, сосны отличается

от конусовидной кроны ели округлой

формой. Однако форма крон четко выявляется

лишь на снимках масштаба 1:10 000 и крупнее.

По рельефу полога деревьев нередко можно распознать состав насаждения. Ровный полог, образованный равновысотными деревьями, характерен для чистых насаждений светолюбивых пород (сосновые боры, березняки, осинники). Полог елово-пихтовых древостоев имеет неровный рельеф, вызванный неравновысотностью деревьев. В смешанных лесах светлые куртины округлой формы принадлежат светолюбивым породам — березе, осине.

Вырубки в лесу выявляются на снимках благодаря геометрической правильности очертаний, более светлому тону фотоизображения, наличию темных точек, изображающих отдельно растущие деревья. «Зерна» кустарников мельче, чем у фотоизображения леса, они имеют рассредоточенное размещение и очень малую длину тени. Культурные насаждения деревьев и кустарников характеризуются на снимках регулярной структурой и приуроченностью к населенным пунктам.

Изображения травяных и кустарничковых сообществ выглядят бесструктурными, аморфными участками с серой тональностью. Однако в ряде случаев на крупномасштабных снимках можно распознать некоторые травяные сообщества тундр, болот.

Луга дешифрируются по признаку местораспространения. Они приурочены главным образом к долинам рек и ручьев, полянам в лесу. Суходольные луга отличаются однообразным ровным светлосерым тоном. Мокрые луга, находящиеся в пониженных местах, имеют темный тон и иногда характерные вытянутые контуры. Луговая растительность в лесах часто приурочена к балкам и лощинам, и поэтому форма таких луговых участков имеет характерную конфигурацию. Снимки сенокосных угодий в период сенокоса имеют рисунок из светлых и темных черточек (ряды скошенной травы) и темных точек с тенью, размещенных в определенном порядке на фоне участка (стога сена).

Болотные участки отображаются на АФС общим серым тоном, который сильно варьирует в зависимости от наличия травяной, моховой или древесной растительности и степени влажности болота. Моховые (верховые болота) имеют неправильные контуры с расплывчатыми очертаниями. Для них характерен волнистый рисунок: светлыми извилистыми полосами изображаются повышенные кочковатые

134

поверхности, а темно-серыми — мочажины — понижения, заполненные водой. Низинные (травяные) болота расположены чаще всего вдоль рек с низкими берегами и в пониженных местах среди леса. Из-за сильного увлажнения они имеют темно-серый тон фотоизображения.

Фотографическое воспроизведение пашен и других сельскохозяйственных земель обладает резко выраженным геометрическим видом контуров, разнотонностью и часто специфическим полосчато-линейным рисунком, отражающим следы обработки почвы или посадки растений.

Отдешифрированные объекты наносят топографическими знаками или непосредственно на аэроснимки или на кальку, наложенную на снимок.

Создание топографических карт и планов при аэрофототопографической съемке осуществляется комбинированным и стереото-пографическим методами. Комбинированный метод, применяемый при картографировании равнинных и слабо холмистых территорий, включает: полевую плановую геодезическую привязку АФС, сгущение опорной сети на приборах, изготовление фотопланов из предварительно трансформированных (приведенных к заданному масштабу и горизонтальному положению) аэрофотоснимков. Изображения на фотопланах или их фотокопиях дешифрируют в натуре и получают контурное плановое изображение местности. На этих же фотопланах проводят наземную мензульную съемку с целью изображения рельефа горизонталями. В результате создается составительский оригинал топографической карты.

Наиболее эффективным является стереотопографичес-кий метод, при котором на местности создается опорная геодезическая сеть, проводится дешифрирование эталонных участков и наносятся неизобразившиеся на АФС объекты; все остальные работы — развитие опорной сети, рисовка рельефа, дешифрирование фотоизображения, закрепление результатов на фотопланах или других основах производятся по АФС в камеральных условиях. Эти операции осуществляются на стереофотограмметрических приборах, в которых создается и исследуется стереоскопическая (объемная) модель местности.

Разработано значительное количество этих приборов, различающихся по назначению, принципам устройства и конструкции. Основными узлами их являются: координатно-измерительная система; снимкодержатели; система для наблюдения стереомодели; измерительные марки, располагаемые в пространстве стереоскопической модели объекта. Оператор последовательно наводит марки на точки модели и фиксирует их положение графически или определяет их координаты по специальным счетчикам.

Стереофотограмметрические приборы подразделяют на измерительные — для измерений на АФС координат, углов, превышений и универсальные, предназначенные для полной обработки АФС и создания карты, например мультиплекс, стереопланиграф и. др.

Значительные трудности возникают при стереоскопической съем-

135

ке

горного рельефа, аэрофотоснимкам

которого свойственны значительные

искажения из-за больших колебаний

превышений рельефа местности. В этом

случае осуществляется дифференциальное

ортофототрансформирование, т. е.

построчное пректирование изображения

с аэрофотоснимков малыми участками

через щель специального

фототрансформатора. Измерительная

марка в стереоприборе перемещается по

параллельным прямым, и картограф,

наблюдая стереомодель, поднимает (или

опускает) марку в соответствии с профилем

рельефа местности. Над плоскостью с

закрепленным светочувствительным

материалом синхронно с движением марки

по прямым перемещается щель, а сама

плоскость поднимается (или опускается)

до уровня точки наведения марки. Участки,

ограниченные размерами щели,

последовательно экспонируются на

фотоматериал. Таким образом, изображение

из центральной проекции преобразует-i

ся в

ортогональную проекцию. С ортофотонегативов

печатают орто-j

фотоснимки,

которые

монтируют в ортофотопланы

и

затем после дешифрирования

получают карты.

ке

горного рельефа, аэрофотоснимкам

которого свойственны значительные

искажения из-за больших колебаний

превышений рельефа местности. В этом

случае осуществляется дифференциальное

ортофототрансформирование, т. е.

построчное пректирование изображения

с аэрофотоснимков малыми участками

через щель специального

фототрансформатора. Измерительная

марка в стереоприборе перемещается по

параллельным прямым, и картограф,

наблюдая стереомодель, поднимает (или

опускает) марку в соответствии с профилем

рельефа местности. Над плоскостью с

закрепленным светочувствительным

материалом синхронно с движением марки

по прямым перемещается щель, а сама

плоскость поднимается (или опускается)

до уровня точки наведения марки. Участки,

ограниченные размерами щели,

последовательно экспонируются на

фотоматериал. Таким образом, изображение

из центральной проекции преобразует-i

ся в

ортогональную проекцию. С ортофотонегативов

печатают орто-j

фотоснимки,

которые

монтируют в ортофотопланы

и

затем после дешифрирования

получают карты.

В последнее время разрабатываются автоматизированные картографические системы с целью совершенствования технологии создания топографических карт по аэрокосмическим материалам; например, перевод картографического рисунка в цифровой вид, обработка информации и воспроизведение цифровой информации в графической форме.

На основе материалов аэрофототопографической съемки, кроме 1 топографических карт, создаются также фотопланы и фотокарты. Фотоплан — точный фотографический план местности в рамках тра-I пеций топографических карт, смонтированный из трансформирован-] ных, т. е. приведенных к заданному масштабу и горизонтальному I положению, снимков на жесткой основе. Фотокарты совмещают фотографическое и штриховое (графическое) изображения территории и построены на точной математической основе, как и топографические карты.

Черно-белые фотокарты имеют обычно сокращенную штриховую нагрузку, на них не выделяют знаками населенные пункты и угодья. Многоцветные фотокарты отображают все топографические объекты условными знаками, а фотографическое изображение передают различными цветами в зависимости от характера грунтов, растительности, обрабатываемых земель и т. д.

Литература

-

Аковецкий В. И. Дешифрирование снимков.— М.:Недра, 1983.— Главы 1,3,4—6.

-

Верещака Т. В., Под обедов Н. С. Полевая картография.— М.: Недра, 1986— Главы 3—5.

-

М а с л о в А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г. Геодезия,— М.: Недра, 1980.— Главы II—IV, X, XIII.

-

Справочник геодезиста,/ Под ред. В. Д. Большакова, Г. П. Левчука.— М.: Недра, 1985.— Книга [['.

-

С м и р н о в Л. Е. Топографо-геодезическое и картографическое производство.—Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.

Контрольные вопросы

-

Чем обусловливается выбор того или иного способа создания топографических планов и карт?

-

В чем заключаются отличия наземных и аэрофототопографической съемок?

-

Охарактеризуйте способы создания планов небольших участков местности, применяемые при этом инструменты, точность получаемых материалов.

-

Какие способы съемки следует применять школьникам под руководством учителя для создания топографических планов школьного участка, ближней экскурсии и продолжительного похода?

-

В чем сущность высотных съемок?

-

В чем отличия между съемками тахеометрической и мензульной планово-высотной?

-

Как определяются превышения и высоты точек местности при геометрическом, тригонометрическом и физическом нивелировании?

8. Какие виды высотных и высотно-плановых съемок могут проводиться учите- I лем в средней школе?

9. Охарактеризуйте основные этапы создания топографических карт по материа лам аэрофотосъемки.

10. Как можно использовать аэрофотоснимки при изучении географии в школе?

136