- •Глава I.

- •§ 1. Географическая карта и ее свойства

- •§ 2. Основные элементы географической карты

- •Географическая карта элементы

- •Дополнительной характеристики

- •§ 3. Виды географических карт.

- •Глава II.

- •§ 4. Свойства топографической карты

- •§ 5. Масштаб. Измерение расстояний и площадей по картам

- •Масштабы топографических карт ссср'

- •§ 6. Разграфка и номенклатура топографических карт ссср

- •§ 7. Рамки листа карты.

- •§ 8. Проекция топографических карт ссср. Прямоугольные координаты

- •2 Пик. Чмч г. Ю. Грюнберг

- •§ 9. Углы направлений

- •§ 10. Географическое содержание топографических карт

- •Изображение рек на топографических картах

- •§ 11. Изображение рельефа

- •§ 12. Изучение рельефа местности по топографической карте

- •§ 13. Изображение социально-экономических объектов

- •§ 14. Применение топографических карт при изучении местности1

- •§ 15. Ориентирование на местности

- •§ 16. Топографические карты шельфа и внутренних водоемов

- •Глава III. Съемки местности

- •§ 17. Виды съемок

- •Высотно-плановые

- •§ 18. Геодезические опорные сети

- •§ 19. Линейные измерения на местности

- •Поправки за наклон линий (м)

- •§ 20. Наземные съемки. Плановые съемки

- •§ 21. Теодолитная съемка

- •§ 22. Плановые съемки простыми приборами

- •§ 23. Высотные съемки

- •§ 24. Геометрическое нивелирование

- •§ 25. Тригонометрическое нивелирование

- •§ 26. Физическое (барометрическое) нивелирование

- •§ 27. Планово-высотные съемки

- •§ 28. Аэрофототопографическая съемка

- •Глава IV.

- •§ 29. Географический глобус

- •§ 30. Масштаб мелкомасштабной карты

- •§ 31. Картографические искажения

- •§ 33. Классификация картографических проекций

- •§ 34. Азимутальные проекции

- •§ 35. Цилиндрические проекции

- •§ 37. Поликонические проекции. Псевдоцилиндрические проекции

- •§ 38. Условные проекции

- •§ 39. Определение (распознавание) проекций. Принципы выбора картографических проекций. Компоновка карт

- •Определитель для распознавания проекций карт восточного и западного полушарий

- •Глава V.

- •§ 40. Картографическая генерализация

- •§ 42. Классификация карт

- •Глава VI.

- •§ 43. Особенности обзорных общегеографических карт

- •§ 45. Изображение рельефа, почвенно-растительного покрова и грунтов

- •§ 46. Изображение населенных пунктов

- •§ 47. Изображение путей сообщения

- •§ 48. Изображение политического и политико-административного деления территории

- •Глава VII. Тематические карты

- •§ 50. Способ ареалов. Способ качественного фона

- •§ 51. Точечный способ. Способ изолиний

- •§ 52. Способ значков.

- •25100 500 1000 10000 50000 100000 Условная непрерывная шнала

- •§ 53. Картодиаграмма. Картограмма

- •§ 54. Способ линейных знаков. Способ знаков движения

- •§ 55. Сравнительная характеристика способов отображения географических явлений на тематических картах

- •Способы картографирования

- •§ 56. Главнейшие виды тематических карт

- •Глава VIII.

- •§ 57. Серии карт

- •§ 58. Географические атласы

- •Глава IX.

- •§ 59. Карта как средство познания

- •§ 60. Анализ и оценка географических карт

- •§ 61. Чтение карты и другие виды ее использования

- •§ 62. Анализ по картам взаимосвязей и динамики явлений

- •Глава XII.

- •§ 69. Роль карты в обучении географии. Целевая установка школьных карт

- •§ 70. Особенности школьных карт

- •§ 71. Классификация школьных карт

- •§ 72. Школьные топографические карты. Особенности их применения в учебной работе

- •§ 73. Особенности содержания и структуры школьных атласов, их анализа и оценки учителем географии

- •§ 74. Особенности содержания и применения карт в школьных учебниках

- •§ 75. Особенности содержания и применения специальных школьных карт

- •§ 76. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии

- •§ 77. Профили, блок-диаграммы и другие картографические произведения

- •§ 78, Особенности системы картографических знаний в школьной географии

- •§ 79. Изготовление рукописных карт и других картографических пособий в школьных условиях

- •Глава XIII.

- •§ 80. Роль и задачи изучения истории карты. Картографические рисунки первобытных народов и карты античного времени

- •§ 81. Картография в эпоху средневековья

- •§ 82. Картография нового времени

- •§ 83. Картография новейшего времени. Зарождение и развитие советской картографии

- •§ 84. Картография новейшего времени за рубежом. Перспективы развития картографии

§ 25. Тригонометрическое нивелирование

При тригонометрическом нивелировании определение превышения между двумя точками основывается на решении треугольника (рис. 113), катеты которого образованы направлением уровенной поверхности точки А и отвесной линией, проходящей через точку В, а гипотенуза — линией склона АВ. Тригонометрическое нивелирование на/местности включает измерение расстояния между точками А и В (мерной лентой или дальномером) и угла наклона а.

Угол наклона измеряется геодезическим прибором (вертикальным кругом теодолита или кипрегеля)1, визирная ось которого может перемещаться в вертикальной плоскости.

Прибор имеет также угломерное устройство с начальной линией отсчета, принимающей горизонтальное положение, т. е. параллельное отрезку АВ уровенной поверхности.

Если склон направлен вверх от горизонтальной плоскости, то угол наклона и превышение положительные (со знаком плюс), вниз — отрицательные (минус).

Описание теодолита см. в § 21, кипрегеля — в § 27.

112

113

Часто это условие (место нуля равно нулю) не сохраняется, в этом случае значение МО может быть определено при визировании одной и той же точки при двух положениях вертикального круга прибора — сначала справа и затем слева от наблюдателя. Полученные отсчеты соответственно обозначают КЛ и КЛ и место нуля определяют по формуле:

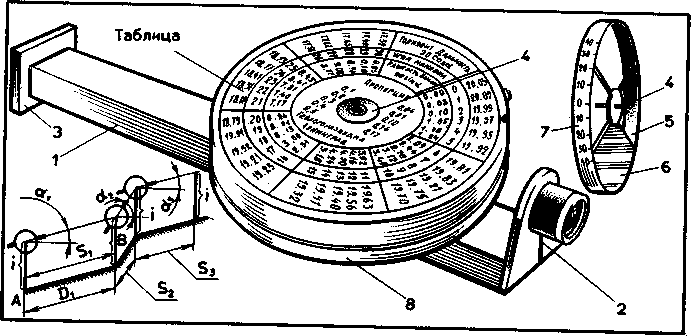

Рис. 115. Эклиметр Брандиса. Положение эклиметра при работе

МО_КП+КЛ

+ 180°

МО_КП+КЛ

+ 180°

Вычисление

вертикального угла а для теодолита Т

— 5 имеет вид а=МО-(КЛ + 180°)=КП-МО, а для

Т — 30 а=КЛ-МО= = МО-(КП + 180°) или а==КП-кл

^ когда

мо

= 0.

Определение превышений кипрегелем или теодолитом заключается в измерении расстояния по дальномеру до дальномерной рейки, устанавливаемой в определяемой точке, и в измерении угла наклона по вертикальному кругу при КП, т. е. а = КЛ — МО. Далее по таблицам находят превышение h.

При рекогносцировочных геологических, ландшафтных и других полевых исследованиях для определения превышений точек (не требующих большой точности) применяют эклиметр. Расстояния при этом измеряют рулеткой или, что еще менее точно, шагами.

Эклиметр Брандиса — наиболее распространенный портативный прибор (рис. 115), состоящий из трубки визирования 1 с диоптрами 2 я 3. Круг 5 вращается вокруг оси 4, скрепленной с трубкой. На ободе круга 7 имеется штрих 0 и градусные деления по обе от него стороны. При вращении круга его диаметр с нулевым штрихом благодаря грузу 6 всегда занимает горизонтальное положение. Естественно, что при горизонтальном положении визирной оси (трубки) отсчет по кругу, читаемый через прорезь 8, будет равен 0, а при ее наклоне будет указывать число градусов, соответствующих углу наклона. Круг установлен в кожухе (коробке), на котором наклеена таблица для вычисления превышений и горизонтальных расстояний.

Из рисунка 115 видны приемы определения угла наклона а линии местности АВ, горизонтальной проекции D этой линии

Диоптр

и превышения точки В над А. В точке В устанавливается веха. С точки А эклиметром визируют метку вехи, расположенную на уровне глаз съемщика, и по кругу эклиметра берут отсчет угла наклона с точностью до 0,5°. Расстояние AB = S измеряют рулеткой (шагами). Из треугольника, где катеты представлены горизонтальной проекцией и превышением, а гипотенуза — расстоянием от А до В, находим: h — Ssin а и D = Scos а. Эти величины берутся из таблицы при эклиметре.

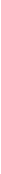

Школьный эклиметр представляет собой транспортир (рис. 116) (с оцифровкой градусов от 0° до 90° в обе стороны от 0°), свободно вращающийся вокруг оси, прикрепленной к деревянному бруску (высотой до уровня глаз школьника). На оси подвешен

ОТвес. К транспортиру крепится Рис. 116. Школьный эклиметр

планка с двумя диоптрами (алидада). При визировании линии склона транспортир выводится из горизонтального положения и отсчет величины угла наклона читается по его шкале против нити отвеса, всегда сохраняющей вертикальное положение. Этот прибор может служить также простым нивелиром при определении превышений горизонтальным лучом визирования (подобно ватерпасовке).

114

■?