- •Глава I.

- •§ 1. Географическая карта и ее свойства

- •§ 2. Основные элементы географической карты

- •Географическая карта элементы

- •Дополнительной характеристики

- •§ 3. Виды географических карт.

- •Глава II.

- •§ 4. Свойства топографической карты

- •§ 5. Масштаб. Измерение расстояний и площадей по картам

- •Масштабы топографических карт ссср'

- •§ 6. Разграфка и номенклатура топографических карт ссср

- •§ 7. Рамки листа карты.

- •§ 8. Проекция топографических карт ссср. Прямоугольные координаты

- •2 Пик. Чмч г. Ю. Грюнберг

- •§ 9. Углы направлений

- •§ 10. Географическое содержание топографических карт

- •Изображение рек на топографических картах

- •§ 11. Изображение рельефа

- •§ 12. Изучение рельефа местности по топографической карте

- •§ 13. Изображение социально-экономических объектов

- •§ 14. Применение топографических карт при изучении местности1

- •§ 15. Ориентирование на местности

- •§ 16. Топографические карты шельфа и внутренних водоемов

- •Глава III. Съемки местности

- •§ 17. Виды съемок

- •Высотно-плановые

- •§ 18. Геодезические опорные сети

- •§ 19. Линейные измерения на местности

- •Поправки за наклон линий (м)

- •§ 20. Наземные съемки. Плановые съемки

- •§ 21. Теодолитная съемка

- •§ 22. Плановые съемки простыми приборами

- •§ 23. Высотные съемки

- •§ 24. Геометрическое нивелирование

- •§ 25. Тригонометрическое нивелирование

- •§ 26. Физическое (барометрическое) нивелирование

- •§ 27. Планово-высотные съемки

- •§ 28. Аэрофототопографическая съемка

- •Глава IV.

- •§ 29. Географический глобус

- •§ 30. Масштаб мелкомасштабной карты

- •§ 31. Картографические искажения

- •§ 33. Классификация картографических проекций

- •§ 34. Азимутальные проекции

- •§ 35. Цилиндрические проекции

- •§ 37. Поликонические проекции. Псевдоцилиндрические проекции

- •§ 38. Условные проекции

- •§ 39. Определение (распознавание) проекций. Принципы выбора картографических проекций. Компоновка карт

- •Определитель для распознавания проекций карт восточного и западного полушарий

- •Глава V.

- •§ 40. Картографическая генерализация

- •§ 42. Классификация карт

- •Глава VI.

- •§ 43. Особенности обзорных общегеографических карт

- •§ 45. Изображение рельефа, почвенно-растительного покрова и грунтов

- •§ 46. Изображение населенных пунктов

- •§ 47. Изображение путей сообщения

- •§ 48. Изображение политического и политико-административного деления территории

- •Глава VII. Тематические карты

- •§ 50. Способ ареалов. Способ качественного фона

- •§ 51. Точечный способ. Способ изолиний

- •§ 52. Способ значков.

- •25100 500 1000 10000 50000 100000 Условная непрерывная шнала

- •§ 53. Картодиаграмма. Картограмма

- •§ 54. Способ линейных знаков. Способ знаков движения

- •§ 55. Сравнительная характеристика способов отображения географических явлений на тематических картах

- •Способы картографирования

- •§ 56. Главнейшие виды тематических карт

- •Глава VIII.

- •§ 57. Серии карт

- •§ 58. Географические атласы

- •Глава IX.

- •§ 59. Карта как средство познания

- •§ 60. Анализ и оценка географических карт

- •§ 61. Чтение карты и другие виды ее использования

- •§ 62. Анализ по картам взаимосвязей и динамики явлений

- •Глава XII.

- •§ 69. Роль карты в обучении географии. Целевая установка школьных карт

- •§ 70. Особенности школьных карт

- •§ 71. Классификация школьных карт

- •§ 72. Школьные топографические карты. Особенности их применения в учебной работе

- •§ 73. Особенности содержания и структуры школьных атласов, их анализа и оценки учителем географии

- •§ 74. Особенности содержания и применения карт в школьных учебниках

- •§ 75. Особенности содержания и применения специальных школьных карт

- •§ 76. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии

- •§ 77. Профили, блок-диаграммы и другие картографические произведения

- •§ 78, Особенности системы картографических знаний в школьной географии

- •§ 79. Изготовление рукописных карт и других картографических пособий в школьных условиях

- •Глава XIII.

- •§ 80. Роль и задачи изучения истории карты. Картографические рисунки первобытных народов и карты античного времени

- •§ 81. Картография в эпоху средневековья

- •§ 82. Картография нового времени

- •§ 83. Картография новейшего времени. Зарождение и развитие советской картографии

- •§ 84. Картография новейшего времени за рубежом. Перспективы развития картографии

§ 12. Изучение рельефа местности по топографической карте

Изображение рельефа способом горизонталей предоставляет широкие возможности для всестороннего изучения рельефа — особенностей его морфологического строения, количественных характеристик, условий хозяйственного использования местности.

По топографическим картам определяют тип рельефа, слагающие его формы, абсолютные и относительные высоты точек, крутизну скатов. По ним можно определить границы речных бассейнов, площади затопления при строительстве гидроузлов, наметить трассы с крутизной, не превышающей заданную, и решить другие задачи.

В начале работы с картой из подписи под южной рамкой выясняют принятую высоту сечения, затем при необходимости определяют направления скатов, используя бергштрихи, подписи высот точек и горизонталей. Высоту неподписанной горизонтали узнают по высоте сечения рельефа, подписям высот других горизонталей, урезам воды реки или озера, утолщенным горизонталям.

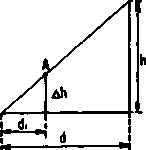

Абсолютная высота точки, лежащей на горизонтали, равна высоте этой горизонтали. Абсолютную высоту точек, расположенных между горизонталями, получают интерполяцией высот соседних горизонталей.(На рисунке 36 h — высота сечения рельефа, Яниж — отметка ближайшей к точке нижней горизонтали, d — заложение ската на карте между двумя соседними горизонталями, где лежит точка А с искомой высотой, d\ — расстояние от точки А до нижней горизонтали, НА — отметка точки А.

НА — Нтж.-f-A/i, где Ah — превышение точки А над нижней горизонталью, A/t= -—-. Измерив два отрезка d и d\, определяют превышение и суммируют его с высотой нижней горизонтали.

Нд-131,7 н

Рис. 36. Определение по карте отметки точки путем интерполяции между горизонталями. Справа — схематический разрез участка склона между двумя горизонталями и положение заданной точки

П ревышения

точек,

лежащих

в разных частях карты, вычисляют тем

же путем, т. е. по разнести абсолютных

отметок.

ревышения

точек,

лежащих

в разных частях карты, вычисляют тем

же путем, т. е. по разнести абсолютных

отметок.

O'30'l» Г 3' 4° 6°

углы наклона

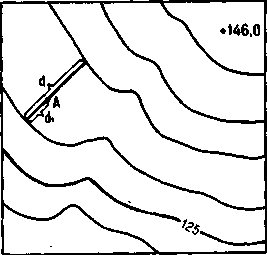

Рис. 37. Определение крутизны скатов на заданных участках путем переноса заложений с карты на график заложений ai = l°20'; a2 = 3°10'

Крутизна ската определяется углом наклона между направлением ската и горизонтальной плоскостью. Крутизна выражается в угловых мерах и в уклонах (tg). Как известно, на крутых участках горизонтали на карте сближены и заложения скатов меньше, чем на пологих склонах. Чем круче склон, тем меньше его заложение. Для измерения крутизны скатов на топографических картах среди элементов дополнительного оснащения под южной рамкой дается график заложений (рис. 37). На горизонтальной оси графика написаны значения углов наклона, а на вертикальных прямых отложены соответствующие этим углам заложения при данной высоте сечения и масштабе. Концы

отрезков соединены плавной кривой, позволяющей определять промежуточные значения углов. При работе с картой заложения по заданному направлению снимают измерителем (или на полоску бумаги) и переносят на вертикальные линии графика, подбирая отрезок, соответствующий измеренному заложению. На горизонтальной оси читают значение угла наклона.

График заложений строится для определенной карты с учетом масштаба карты и высоты сечения рельефа.

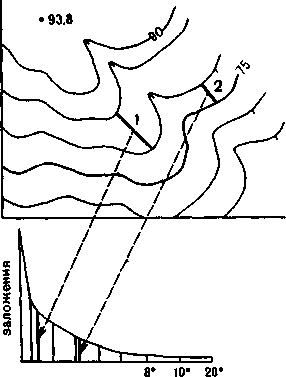

Выделение по топографической карте бассейна водотока или проведение границ водосборной площади является одной из задач гидрологических исследований (при вычислении водного баланса, поверхностного склонового стока и др.). Бассейн реки (озера) — это часть земной поверхности, откуда происходит сток вод (без учета подземного водосбора). Границами бассейна служат водораздельные линии, выявляемые по горизонталям с большой точностью. Водораздельные линии разграничивают склоны противоположных направлений, они проходят вдоль вытянутых изгибов горизонталей, пересекая горизонтали в точках их перегиба. Струи воды (дождь, талые воды) стекают по линиям наибольшей крутизны^ т. е. по линиям падения ската, нормальным к горизонталям.

Например, на рисунке 38 видно, что из точки А вода будет стекать на юг, из точки В — на север, из точки С — на юго-запад, из точки D — на юго-восток в ручей 1. Вода, текущая от точек А, В, Е, F, не попадает в данные водотоки 1 и 2. От точек G, К, L вода попадает в ручей 2.

51

50

s^

s^

»• линии падения склонов

•---■»--» водораздельные линии

Рис. 38. Оконтурирование на карте бассейнов водотоков (1 и 2) и склона (3) к главной реке

А=92°

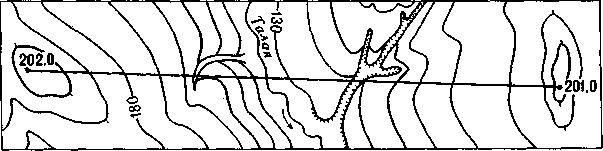

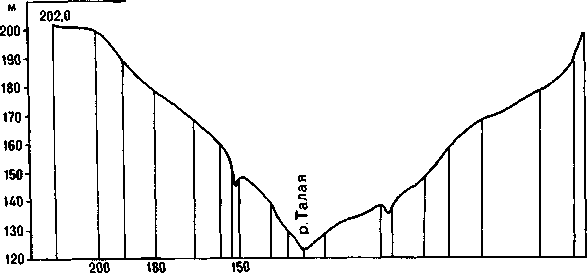

Поперечный профиль долины р.Талая от точни 202,0 до точни 201,0 Масштабы: вертинальный 1: 2 000

201,0

180 200

130 130

горизонтальный 1:50 000

Рис. 39. Построение профиля по заданному направлению на основе горизонталей карты

Построение

профилей по

картам необходимо при разнообразных

исследованиях природных условий

территории, для решения научных и

практических задач. Профиль

— изображение разреза

местности вертикальной плоскостью по

заданному направлению. Он

дает наглядное представление о строении

рельефа земной поверхности по

избранной линии. Специальными

обозначениями на профиле могут быть

показаны геологическое строение,

почвенный покров, растительность и

другие элементы, что способствует

выявлению закономерностей размещения

и взаимосвязей между компонентами

природной среды.

Построение

профилей по

картам необходимо при разнообразных

исследованиях природных условий

территории, для решения научных и

практических задач. Профиль

— изображение разреза

местности вертикальной плоскостью по

заданному направлению. Он

дает наглядное представление о строении

рельефа земной поверхности по

избранной линии. Специальными

обозначениями на профиле могут быть

показаны геологическое строение,

почвенный покров, растительность и

другие элементы, что способствует

выявлению закономерностей размещения

и взаимосвязей между компонентами

природной среды.

По заданной линии, прочерченной на карте, определяют максимальную и минимальную отметки точек и превышение между ними (высоту профиля). Выбирают масштабы профиля: горизонтальный, часто равный масштабу карты, и вертикальный— в кратное количество раз крупнее (5—10 и более раз) —для лучшего отражения особенностей рельефа. Вычертив две взаимно перпендикулярные координатные оси, в начальной точке на горизонтальной оси подписывают отметку горизонтали, лежащей несколько ниже самой низкой точки профиля. По вертикальной оси откладывают отрезки, равные высоте сечения в избранном вертикальном масштабе, и Подписывают высоты горизонталей.

На горизонтальную ось последовательно переносят с карты расстояния от на-

чальной точки профиля до горизонталей, пересекающих линию профиля, и из полученных точек восстанавливают перпендикуляры, длины которых соответствуют отметкам горизонталей на карте и на вертикальной оси. Концы перпендикуляров соединяют плавной кривой. Над линией профиля указывают его азимут, снятый с карты, название начальной и конечной точек профиля, его масштабы (рис. 39).

С помощью построения профилей определяют поля невидимости, т. е. закрытые участки местности, непросматриваемые с пунктов наблюдения. На карте из точки наблюдения по направлению возможных препятствий проводят прямые линии и строят по ним соответствующие профили.

На каждом профиле из точки наблюдения (с учетом ее высоты над земной поверхностью) прочерчивают прямую, касательную к верхней части первого препятствия, до встречи с линией профиля. Касательные отсекают на профилях видимые и невидимые от точки наблюдения участки.

Их границы переносят на соответствующие линии профилей на карте и, соединяя аналогичные точки, получают на карте участки, невидимые от точки наблюдения, выделяя их закрашиванием или штриховкой (рис. 40).

52

53