- •Аритмии сердца

- •Оглавление

- •Глава 1. Атриовентрикулярная блокада: основные концепции 5

- •Глава 2. Клинические концепции спонтанной и вызванной атриовентрикулярной блокады 32

- •Глава 3. Атриовентрикулярная блокада: неинвазивный подход 53

- •Глава 5. Блокада ножек и другие формы аберрантного внутрижелудочкового проведения: клинические аспекты 125

- •Глава 6. Электрофизиологические механизмы ишемических нарушений ритма желудочков: корреляция экспериментальных и клинических данных 163

- •Глава 7. Преждевременное возбуждение желудочков: современные представления о механизмах и клиническом значении 186

- •Глава 8. Желудочковая аритмия вследствие физической нагрузки 218

- •Глава 9. Желудочковая тахикардия и фибрилляция 228

- •Глава 10. Электрофизиологические исследования при желудочковой тахикардии 255

- •Глава 11. Поздние желудочковые потенциалы: механизмы, методы исследования, распространенность и клиническое значение 268

- •Глава 1. Атриовентрикулярная блокада: основные концепции

- •Классификация атриовентрикулярной блокады

- •Атриовентрикулярная блокада первой степени

- •Атриовентрикулярная блокада второй степени с нормальными комплексамиQrs

- •Атриовентрикулярная блокада второй степени с расширенными комплексамиQrs

- •Продвинутая атриовентрикулярная блокада второй степени и блокада третьей степени типа а1

- •Продвинутая атриовентрикулярная блокада второй степени и блокада третьей степени типа б

- •Другие механизмы, способствующие нарушению атриовентрикулярного проведения

- •Глава 2. Клинические концепции спонтанной и вызванной атриовентрикулярной блокады

- •Определение терминов

- •Нормальное предсердно-желудочковое проведение

- •Спонтанная атриовентрикулярная блокада Атриовентрикулярная блокада первой степени

- •Атриовентрикулярная блокада второй степени

- •Полная блокада сердца

- •Атриовентрикулярная блокада, вызванная аритмией

- •Задержки предсердно-желудочкового проведения при нормальной экг

- •Лечение

- •Вызванная атриовентрикулярная блокада

- •Глава 3. Атриовентрикулярная блокада: неинвазивный подход

- •Анатомические и электрофизиологические представления

- •Характеристики атриовентрикулярной блокады

- •Степень атриовентрикулярной блокады

- •Хронология атриовентрикулярной блокады

- •Постоянная ав-блокада

- •Острая, или транзиторная, ав-блокада

- •Интермиттирующая ав-блокада

- •Вызванная и ятрогенная ав-блокада

- •Неинвазивное определение локализации и природы нарушений проведения

- •Блокада в фазу 3 и фазу 4

- •Глава 4

- •Глава 5. Блокада ножек и другие формы аберрантного внутрижелудочкового проведения: клинические аспекты

- •Блокада ножек и ветвей пучка Гиса

- •Блокада левой ножки пучка Гиса

- •Блокада правой ножки пучка Гиса

- •Неполная блокада правой ножки пучка

- •Неполная блокада левой ножки пучка

- •Блокада передней ветви левой ножки

- •Блокада задней ветви левой ножки

- •Блокада септальной ветви левой ножки

- •Блокада правой ножки в сочетании с блокадой передней ветви левой ножки

- •Блокада правой ножки в сочетании с блокадой задней ветви левой ножки

- •Трансмуральная задержка проведения

- •Раннее возбуждение желудочков

- •Спонтанное эктопическое возбуждение желудочков

- •Ритм желудочков при использовании искусственных пейсмекеров

- •Условия возникновения дефектов внутрижелудочкового проведения

- •Альтерация электрической активности

- •Скрытое проведение в некоторой части желудочков, обусловливающее постоянное или эпизодическое внутрижелудочковое проведение

- •Глава 6. Электрофизиологические механизмы ишемических нарушений ритма желудочков: корреляция экспериментальных и клинических данных

- •История вопроса

- •Первая фаза желудочковой аритмии Окклюзионная аритмия

- •Реперфузионные нарушения ритма

- •Вторая фаза желудочковой аритмии

- •Третья фаза желудочковой аритмии

- •Связь с клиническими явлениями

- •Фармакологические подходы

- •Заключение

- •Глава 7. Преждевременное возбуждение желудочков: современные представления о механизмах и клиническом значении

- •Электрофизиологические механизмы

- •Пейсмекерная активность Нормальная автоматическая активность

- •Аномальная автоматическая активность

- •Осцилляторная деполяризация мембранного потенциала

- •Циркуляторное возбуждение Циркуляциявозбуждения по замкнутому пути

- •Отражение

- •Электрокардиографические проявления

- •Парасистолический ритм

- •Экстрасистолический ритм

- •Циркуляция возбуждения по механизму отражения

- •Циркуляция по замкнутому пути

- •Полиморфные пвж

- •Клиническое значение

- •Электрофизиологические основы поздних потенциалов

- •Клиническое значение поздних потенциалов

- •Электрофизиологические ограничения экг с усредненным сигналом

- •Ограничения прогностических индикаторов уязвимости желудочков

- •Глава 8. Желудочковая аритмия вследствие физической нагрузки

- •Общие соображения

- •Желудочковая тахикардия при физической нагрузке

- •Сопутствующие состояния

- •Прогноз

- •Лечение

- •Глава 9. Желудочковая тахикардия и фибрилляция

- •Определения

- •Электрофизиология

- •Электрокардиографические признаки

- •Этиологические факторы

- •Ишемическая болезнь сердца Острый инфаркт миокарда

- •Вариантная стенокардия

- •Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •Неишемические повреждения

- •Пролапс митрального клапана

- •Кардиомиопатия и миокардит

- •Гипертрофическая кардиомиопатия

- •Дилатационная кардиомиопатия

- •Синдром удлинённого интервалаQ—т Наследственные синдромы

- •Приобретенные синдромы

- •Желудочковая тахикардия, вызванная катехоламинами

- •Медикаментозная тахикардия

- •Нарушения формирования импульсов при проведении

- •Другие причины

- •Идиопатические случаи

- •Заключение

- •Глава 10. Электрофизиологические исследования при желудочковой тахикардии

- •Методология

- •Способы стимуляции

- •Электрофизиологические исследования для оценки эффективности лекарственной терапии

- •Методология серийного фармакологического тестирования

- •Некоторые общие соображения и предостережения

- •Электрофизиологические исследования для оценки адекватности хирургического и пейсмекерного лечения при желудочковой аритмии

- •Электрофизиологические исследования в специфических группах больных

- •Заключение

- •Глава 11. Поздние желудочковые потенциалы: механизмы, методы исследования, распространенность и клиническое значение

- •Электрофизиологические и анатомические основы поздних желудочковых потенциалов

- •Методологические аспекты неинвазивной регистрации поздних желудочковых потенциалов

- •Оборудование для неинвазивной регистрации поздних потенциалов

- •Поздние потенциалы, зарегистрированные различными методами

- •Определение поздних желудочковых потенциалов на усредненных поверхностных экг

- •Сравнительная оценка различных методов

- •Частота поздних потенциалов у больных с желудочковой тахикардией и без нее

- •Корреляция между поздними потенциалами и функцией левого желудочка

- •Корреляция между спонтанной желудочковой аритмией и поздними потенциалами

- •Корреляция между поздними потенциалами и уязвимостью миокарда

- •Влияние антиаритмического хирургического вмешательства на поздние потенциалы

- •Влияние антиаритмических препаратов на поздние потенциалы

- •Прогностическое значение поздних потенциалов

- •Клинические подходы при оценке состояния больных после инфаркта миокарда

Продвинутая атриовентрикулярная блокада второй степени и блокада третьей степени типа а1

1 По классификации авторов, тип А обозначает вариант АВ-блокады с нормальной формой комплекса QRS, а тип Б — вариант АВ-блокады с расширенным комплексом QRS. — Примеч. переводчика.

Термин «продвинутая АВ-блокада II степени» применяется в тех случаях, когда блокируется более двух последовательных наджелудочковых импульсов [9]. Хотя отличить этот вариант блокады от АВ-блокады III степени (при ее наличии) бывает трудно, все же при блокаде III степени большинство желудочковых комплексов является следствием импульсов, возникающих во вторичном источнике автоматизма, тогда как при продвинутой блокаде II степени активация желудочков контролируется преимущественно незаблокированными наджелудочковыми импульсами. Тип проведения, при котором один синусовый импульс проводится в желудочки и за ним следуют два заблокированных импульса, называется проведением 3:1, тогда как успешное проведение только одного из четырех предсердных импульсов определяется как проведение 4:1. Несколько примеров этого типа блокады обсуждаются ниже.

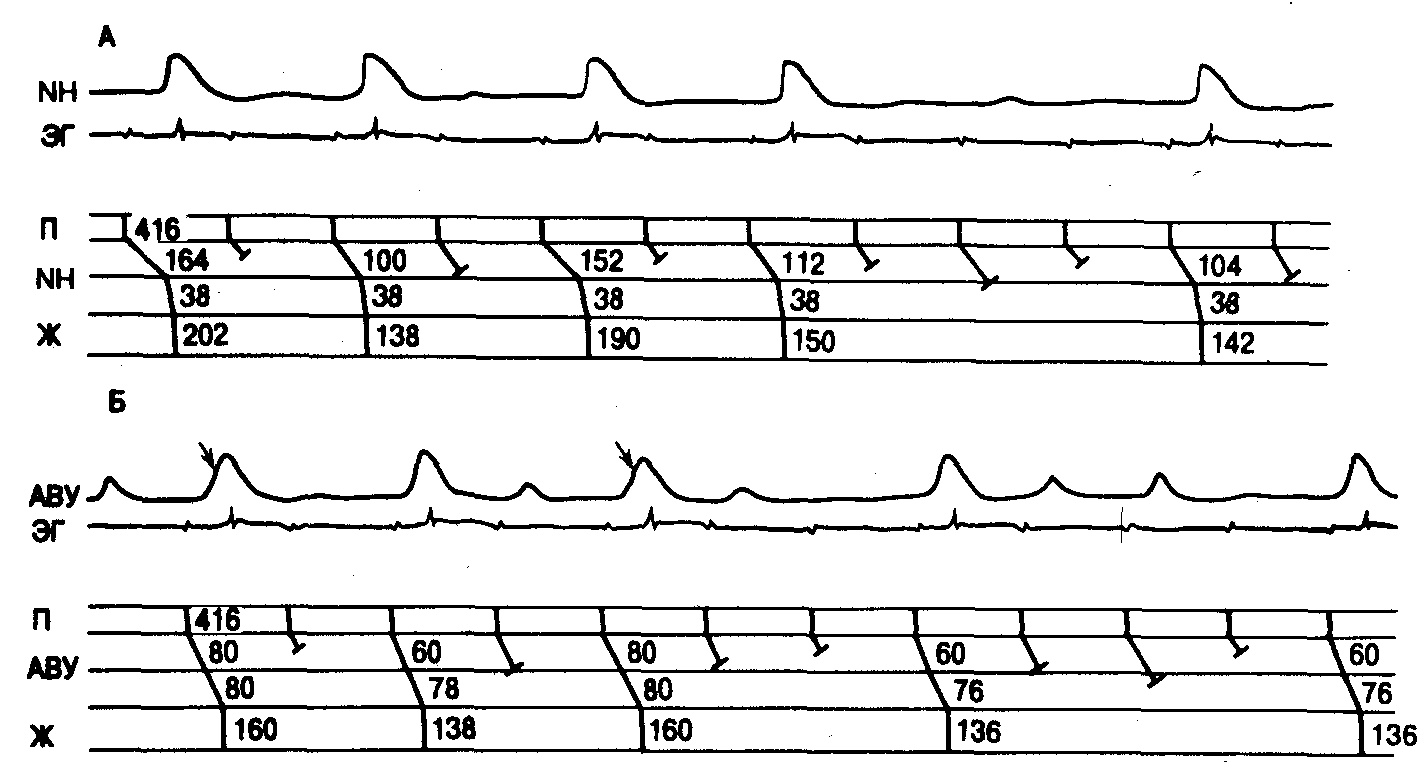

На рис. 1.13 показана экспериментальная регистрация трансмембранных потенциалов действия в области АВ-узла, а также электрокардиограмма и лестничная диаграмма для анализа последовательности активации [9]. В начальной части рис. 1.13 отмечается несколько периодов АВ-проведения 2:1, в которых АВ-интервал обнаруживает чередование коротких и длительных циклов, составляющих 202, 138, 190 и 150 мс. Нарушение проведения происходит всегда выше волокна NH, а время проведения по системе Гис—Пуркинье (или подузловое время) остается постоянным и почти соответствующим норме. Судя по желудочковым комплексам на ЭКГ, нарушения внутрижелудочкового проведения отсутствуют. Таким образом, здесь, по-видимому, имеется только один уровень блока. Однако колебания амплитуды местных ответов волокна NH наводят на мысль, что альтернация времени АВ-проведения обусловлена различием в глубине проникновения в АВ-узел блокированных предсердных импульсов. Например, вторая и шестая волны предсердного возбуждения (низкоамплитудные двухфазные колебания на электрокардиограмме) едва ли сопровождаются какими-либо изменениями мембранного потенциала покоя волокна NH, в то время как четвертый предсердный импульс вызывает некоторое изменение потенциала (местный ответ), что указывает на несколько более глубокое проникновение возбуждения. Это увеличивает время АВ-проведения пятого предсердного импульса по сравнению с другими неблокированными импульсами — эффект скрытого проведения. Как отмечалось выше, за периодом АВ-проведения 2:1 следует период проведения 4:1. Во время проведения 4: 1 второй из трех последовательных заблокированных импульсов вызывает несколько большее изменение потенциала, что предполагает более глубокое проникновение этого импульса в узел. Аналогичное явление обычно наблюдается при наличии проведения 4:1.

Рис. 1.13.Продвинутая АВ-блокада II степени с переменной глубиной проникновения предсердного импульса в АВ-узел (АВУ).

На представленной на рис. 1.13, Б записи, полученной через 3 мин после регистрации, показанной на рис. 1.13, А, за тремя периодами АВ-проведения 2: 1 следуют ответы 3:1 и 4:1. Регистрация трансмембранного потенциала в N-области АВ-узла во время проведения 2:1 вновь демонстрирует колебания уровня нарушения проводимости, обусловливающие чередование периодов времени АВ-проведения. Когда блокированный импульс проникает глубже в АВ-узел, последующий потенциал действия волокна обнаруживает снижение скорости нарастания фронта при смазывании или зазубривании нулевой фазы. Получение таких данных предполагает наличие либо декрементного, либо неравномерного проведения. Исходя из последовательности чередования степени проникновения возбуждения — во время периодов проведения 2:1, следовало бы ожидать, что шестой предсердный импульс заблокируется где-то в проксимальной части АВ-узла, однако он, по-видимому, проникает все глубже, судя по амплитуде соответствующего локального ответа. Внутриузловое блокирование последующего (седьмого) предсердного импульса и возникновение отношения проведения 3:1 скорее всего обусловлено этим более глубоким скрытым проведением. Таким образом, при продвинутой АВ-блокаде II степени вариации глубины проникновения возбуждения, видимо, являются правилом, даже если нарушение проведения всегда происходит в ткани АВ-узла.

Развитию АВ-блокады способствуют и другие механизмы, такие как скрытая циркуляция возбуждения [9].

Когда условия, сходные с трепетанием предсердий, создаются экспериментально с помощью повышения частоты предсердной стимуляции в изолированном сердце кролика, АВ-проведение 2: 1 обычно отмечается при достаточно высокой частоте стимуляции. В таких случаях каждый второй предсердный импульс блокируется внутри АВ-узла, хотя явления, аналогичные показанным на рис. 1.12, также иногда наблюдаются.

При АВ-блокаде III (или высокой) степени активация желудочков контролируется главным образом вторичным водителем ритма, а синусовые или предсердные импульсы редко проводятся в желудочки. Очевидно, что классификация типов I и II АВ-блокады II степени неприменима для этого варианта блокады.

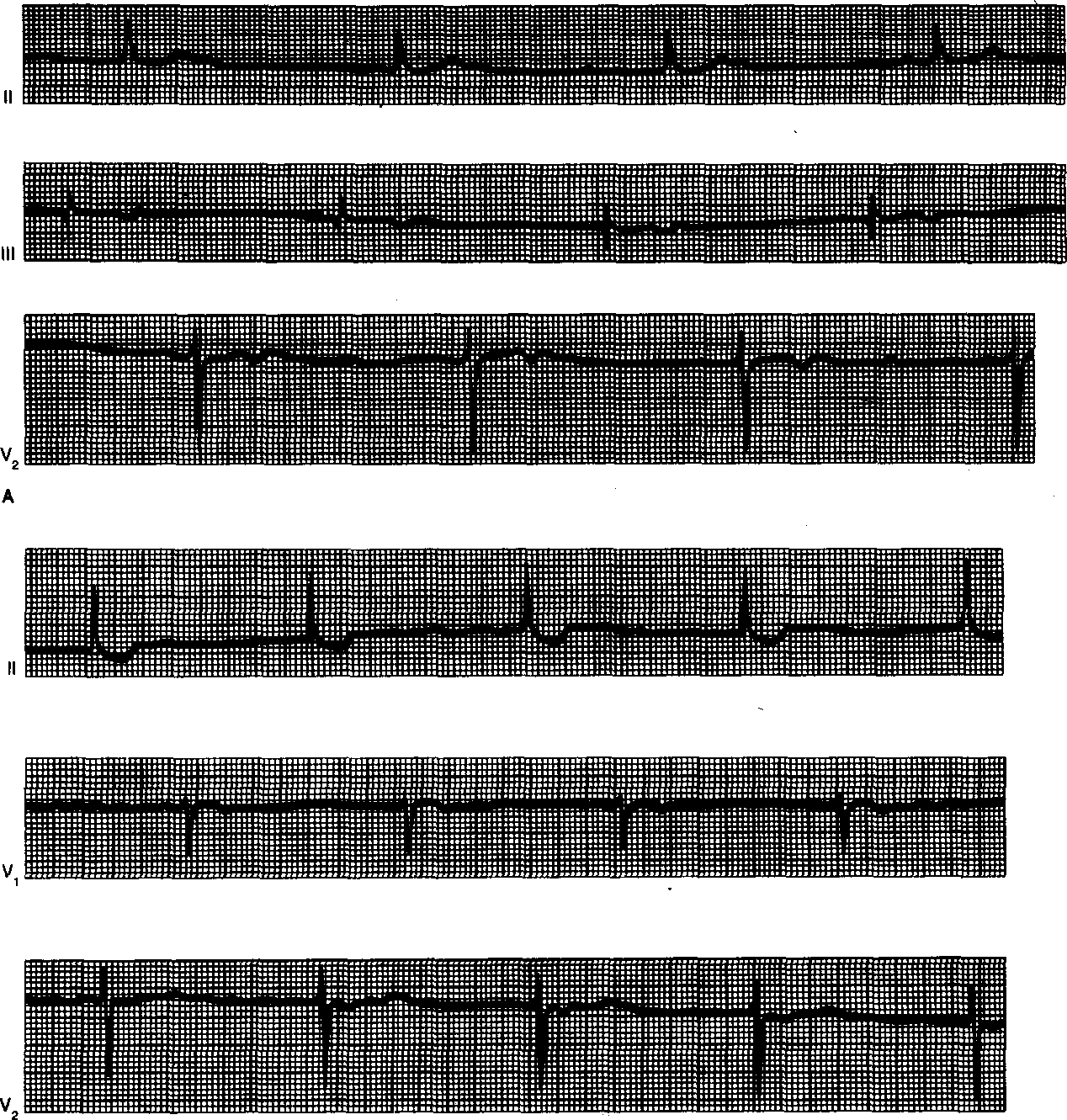

В примере АВ-блокады III степени, представленном на рис. 1.14, А, наблюдается синусовая брадикардия с умеренной синусовой аритмией. Однако зубцы Р и комплексы QRS независимы друг от друга при постоянном желудочковом ритме 30 уд/мин. Ширина комплекса QRS не выходит за пределы нормы (0,07 с); следовательно, автоматический фокус скорее всего располагается выше .бифуркации пучка Гиса. Это предполагает локализацию блока над вторичным водителем ритма, вероятно, внутри АВ-узла [17,30,33].

На рис. 1.14, Б мелкие волны на уровне изолинии указывают на мерцание предсердий, при этом желудочковые комплексы появляются весьма регулярно при частоте 40 уд/мин. Таким образом, наличие вторичного водителя ритма вполне очевидно [15—17]. Для того чтобы такой механизм ускользания (escape) ритма сохранял свою активность, нужно постулировать очень высокую степень нарушения проведения с блокированием большинства импульсов, исходящих из мерцающих предсердий. Нормальная ширина комплексов QRS в этом случае предполагает локализацию блока проведения в предсердно-желудочковом соединении,- вероятнее всего, в АВ-узле. При введении высоких доз сердечных гликозидов и наличии нарушения проведения следует заподозрить прежде всего дигиталисную интоксикацию как механизм такого рода нарушений. С другой стороны, если желудочковые циклы на фоне мерцания предсердий не являются абсолютно регулярными, как в этом случае, а многие интервалы R—R одинаковы, можно предположить частое возникновение импульсов ускользания как результат АВ-блокады II степени. Однако при отсутствии четких критериев оценки процентного отношения идентичных интервалов R—R (предполагающих ускользание ритма в каком-либо продолжительном фрагменте записи) следует заподозрить блокаду II степени. Итак, диагноз в таких слу чаях может быть скорее субъективным, нежели эмпирическим, в отличие от случаев блокады III степени, представленных на рис. 1.14, Б. Тем не менее в подобных ситуациях клиницист не должен забывать о возможном влиянии препаратов наперстянки.

Рис. 1.14.АВ-блокадаIIIстепени с неширокими комплексами QRS при синусовом ритме (А) и мерцании предсердий (Б).