- •Министерство здравоохранения рф

- •Список сокращений

- •Частная микробиология

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Ознакомление с правилами взятия материала для микробиологического исследования

- •Методы диагностических микробиологических исследований Методы обнаружения возбудителя инфекции в материале от больного

- •Иммунохимические методы диагностики возбудителя или его антигенов в материале от больного

- •Биохимические и молекулярно-биологические методы диагностики

- •Серодиагностика и аллергодиагностика

- •Оценка результатов клинико-диагностических микробиологических исследований

- •Микробиологическая диагностика стафилококковых инфекций

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика стрептококковых инфекций.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых гноеродными условно-патогенными грамотрицательными аэробными микроорганизмами.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 2. Возбудители раневой анаэробной инфекции: анаэробной газовой инфекции, столбняка. Бактероиды.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика анаэробной инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Микробиологическая диагностика столбняка.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •4. Ознакомление с биопрепаратами, применяемыми для специфической профилактики и терапии столбняка:

- •Микробиологическая диагностика неклостридиальной анаэробной инфекции

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 3. Возбудители бактериальных зоонозных инфекций: чумы, туляремии, сибирской язвы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика чумы.

- •Микроскопический метод

- •Бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика туляремии

- •Биологический и бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Серологический метод диагностики туляремии.

- •Микробиологическая диагностика сибирской язвы

- •Бактериологический метод.

- •Микроскопический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 4.Возбудители бактериальных зоонозных инфекций: бруцеллеза, лептоспироза, боррелиозов, листериоза

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика бруцеллеза

- •Бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика лептоспироза

- •Микроскопический метод.

- •Бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Знакомоство с биопрепаратами для профилактики и лечения лептоспироза.

- •Микробиологическая диагностика боррелиозов (возвратные тифы, болезнь Лайма)

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика листериоза

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 5. Микробиология бактериальных кишечных инфекций: сальмонеллы - возбудители брюшного тифа, паратифов и пищевых токсикоинфекций

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика брюшного тифа и паратифов Ознакомиться со схемой лабораторной диагностики брюшного тифа и паратифов

- •Серологический метод

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Бактериологический метод – выделение гемокультуры:

- •2. Серологический метод диагностики тифо-паратифозных заболеваний.

- •Педиатрические аспекты темы

- •Микробиологическая диагностика сальмонеллезов

- •Серологический метод

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Учет посевов сальмонелл на среде Левина и Олькеницкого (демонстрация).

- •3. Идентификация выделенной культуры возбудителя:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 6. Микробиология бактериальных кишечных инфекций: патогенные кишечные палочки, иерсинии, кампилобактерии, хеликобактерии

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика эшерихиозов

- •Серологический метод - ра, рнга, ифа с целью выявления антител к эшерихиям и их динамики (исследование парных сывороток) в процессе инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика иерсиниозов

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика кампилобактериозов

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика геликобактериоза

- •Самостоятельная работа студентов

- •Тема 7. Микробиология бактериальных кишечных инфекций: возбудители дизентерии, холеры. Пищевые интоксикации бактериальной природы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Лабораторная диагностика бактериальной дизентерии.

- •Серологический метод. Постановка ра, рнга с целью выявления антител к шигеллам и их динамики (исследование парных сывороток) в процессе инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Идентификация выделенной культуры шигелл:

- •Микробиологическая диагностика холеры

- •Серологический метод: Постановка ра, рнга, теста иммобилизации вибрионов с целью выявления антител к холерному вибриону и их динамики (исследование парных сывороток) в процессе инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Пищевые интоксикации бактериальной природы Лабораторная диагностика ботулизма

- •Самостоятельная работа студентов

- •Лабораторная диагностика пищевых интоксикаций стафилококковой этиологии

- •Пищевые интоксикации бактериальной этиологии способны также вызывать:

- •Педиатрические аспекты темы.

- •Тема 8. Возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций: дифтерии, коклюша, гемофильной и пневмококковой инфекции

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Лабораторная диагностика дифтерии

- •Серологический метод

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Биопрепараты для диагностики, профилактики и лечения дифтерии.

- •Микробиологическая диагностика коклюша и паракоклюша

- •Серологический метод - ра и рск с парными сыворотками больных для констатации нарастания титра антител с целью ретроспективного подтверждения коклюша и диагностики его атипичных форм.

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Биопрепараты для диагностики, профилактики и лечения коклюша:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Микробиологическая диагностика гемофильной инфекции

- •Микробиологическая диагностика бактериальных пневмоний и острых респираторных заболеваний (орз)

- •Самостоятельная работа студентов

- •Тема 9. Возбудители бактериальных воздушно-капельных бактериальных инфекций: туберкулеза, менингококовой инфекции и актиномикоза

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Лабораторная диагностика туберкулеза и микобактериозов

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Ознакомление с препаратами, применяемыми для диагностики, лечения и профилактики туберкулеза:

- •Микробиологическая диагностика проказы

- •Микробиологическая диагностика менингококковой инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Биопрепараты для диагностики и профилактики менингококковой инфекции:

- •Микробиологическая диагностика актиномикоза

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 10. Возбудители бактериальных инфекций, передающихся половым путем: гонореи, сифилиса, бактериального вагиноза, урогенитального хламидиоза и микоплазмоза.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика бактериальных инфекций, передающихся половым путем

- •Микробиологическая диагностика сифилиса

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Серологическая диагностика сифилиса.

- •3. Ознакомиться с препаратами для диагностики и лечения сифилиса:

- •Микробиологическая диагностика мягкого шанкра

- •Микробиологическая диагностика гонореи

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Изучить препараты для диагностики и лечения гонореи.

- •Микробиологическая диагностика урогенитального микоплазмоза

- •Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика бактериального вагиноза

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Тема 11. Возбудители риккетсиозов.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика риккетсиозов

- •Микробиологическая диагностика эпидемического сыпного тифа.

- •Микробиологическая диагностика эндемического сыпного тифа.

- •Микробиологическая диагностика Ку-лихорадка.

- •Микробиологическая диагностика эрлихиозов

- •Микробиологическая диагностика бартонеллезов

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Серологический метод диагностики сыпного тифа:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 12. Общая вирусология: морфология и ультраструктура вирусов, методы их культивирования. Экспресс-диагностика вирусных инфекций.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций

- •Взятие и подготовка материала для вирусологической диагностики

- •Вирусологический метод

- •Выделение вирусов на культурах клеток

- •Выделение вирусов на развивающихся куриных эмбрионах

- •Выделение вирусов на экспериментальных животных.

- •Экспресс-диагностика вирусных инфекций

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Изучение морфологии вирусов по электронограммам.

- •Тема 13. Общая вирусология: диагностика вирусных инфекций. Вирусологический метод исследования. Индикация и идентификация вирусов. Серологический метод диагностики вирусных инфекций.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Методы выявления (индикация) и идентификации вирусов

- •Индикация вирусов

- •Идентификация вирусов

- •Учет вирусиндуцированных патологических изменений в чувствительных живых системах.

- •Серологический метод диагностики вирусных инфекций

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Индикация вирусов в клетках культуры ткани:

- •3. Выделение и индикация вирусов на ркэ.

- •4. Идентификация вирусов:

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Вопросы для самостоятельного изучения

- •Вирусологическая диагностика острых респираторных вирусных инфекций и гриппа

- •Самостоятельная работа студентов

- •Вирусологическая диагностика натуральной оспы

- •Вирусологическая диагностика герпеса

- •Вирусологическая диагностика кори

- •Вирусологическая диагностика краснухи.

- •Вирусологическая диагностика эпидемического паротита.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Тема 15. Пикорнавирусы. Вирусы гепатитов. Ротавирусы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Вопросы для самостоятельного изучения

- •Вирусологическая диагностика пикорнавирусных инфекций Энтеровирусные инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Изучить биопрепараты для профилактики, диагностики и лечения:

- •Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

- •Гепатит а

- •Гепатит в

- •Другие гепатиты

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

- •Вирусологическая диагностика ротавирусных гастроэнтеритов.

- •Тема 16. Арбовирусы. Нейровирусы. Онкогенные вирусы. Медленные вирусные инфекции. Ретровирусы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Вопросы для самостоятельного изучения

- •Вирусологическая диагностика нейровирусных инфекций Арбовирусные инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Изучить биопрепараты для профилактики, диагностики и лечения клещевого энцефалита:

- •Бешенство

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Изучить биопрепараты, используемые для специфической профилактики и лечения бешенства:

- •Лабораторная диагностика вич-инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •Вирусологическая диагностика парвовирусных инфекций

- •Вирусологическая диагностика аренавирусных инфекций

- •Вирусологическая диагностика филовирусных инфекций (Марбургская лихорадка и лихорадка Эбола)

- •Тема 17. Патогенные грибы. Возбудители глубоких и субкутанных микозов, дерматомикозов, оппортунистических микозов

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Элементы общей микологии и принципы лабораторной диагностики микозов Биологические свойства грибов

- •Лабораторная диагностика микозов

- •Лабораторная диагностика отдельных микозов Лабораторная диагностика глубоких (системных) микозов

- •Криптокккоз

- •Североамериканский бластомикоз (болезнь Джилкрайста—Стокса)

- •Южноамериканский бластомикоз (паракокцидиоидоз)

- •Гистоплазмоз

- •Кокцидиомикоз

- •Лабораторная диагностика подкожных (субкутанных) микозов Споротрихоз

- •Хромомикоз

- •Лабораторная диагностика эпидермомикозов Рубромикоз (руброфития).

- •Эпидермофития паховая.

- •Эпидермофития стоп.

- •Трихомикозы Трихофития

- •Микроспория.

- •Фавус (парша).

- •Лабораторная диагностика поверхностных микозов

- •Лабораторная диагностика микозов, вызываемых условно-патогенными грибами (оппортунистические микозы)

- •Кандидоз (кандидамикоз)

- •Другие оппортунистические микозы

- •Аспергиллез

- •Пенициллиоз

- •Фикомикоз (мукороз)

- •Пневмоцистоз

- •Самостоятельная работ студентов Лабораторная диагностика эпидермомикозов.

- •Лабораторная диагностика кандидозов.

- •Лабораторная диагностика глубоких микозов.

- •2. Серологический метод:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 18. Микробиологическая диагностика протозойных инфекций

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Основные методы лабораторной диагностики протозойных инфекций

- •Малярия

- •Криптоспоридиоз

- •Токсоплазмоз

- •Трипаносомоз

- •Лейшманиоз

- •Лямблиоз

- •Трихомониаз

- •Амебиаз

- •Балантидиаз

- •Самостоятельная работ студентов

- •Педиатрические аспекты темы

- •Приложение 1

- •Правила взятия и доставки биологических материалов для

- •Микробиологических исследований

- •Взятие крови.

- •Взятие спинномозговой жидкости

- •Взятие мочи

- •Взятие желчи.

- •Взятие материала из дыхательных путей

- •Взятие материала из уха.

- •Взятие отделяемого из ран, язв, брюшной полости

- •Взятие материала из глаз.

- •Взятие материала из женских половых органов

- •Взятие материала при аутопсии

- •Взятие, условия хранения и доставки венозной крови для проведения ифа и пцр.

- •Правила взятия и доставки биологических материалов для вирусологических исследований

Тема 17. Патогенные грибы. Возбудители глубоких и субкутанных микозов, дерматомикозов, оппортунистических микозов

Цель занятия:разбор биологических свойств патогенных грибов, освоение методов лабораторной диагностики, профилактики и лечения микозов

Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

1. Классификация грибов и вызываемых ими заболеваний (микозов).

2. Морфология грибов. Основные формы грибов (овоидная, мицелярная) и их структура. Особенности строения цитоплазматической мембраны и клеточной стенки. Понятие о диморфности грибов. Споры (вегетативные, эндоспоры, экзоспоры, половые) и спорообразование у грибов. Методы изучения морфологии грибов (микроскопия нативных и окрашенных препаратов).

3. Физиология грибов. Особенности питания, дыхания и размножения у грибов. Методы культивирования грибов и питательные среды, применяемые в микологии. Экология грибов. Грибы как продуценты биологически активных веществ.

4. Возбудители глубоких микозов: бластомикозов (северо- и южноамериканского), гистоплазмоза, криптококкоза, кокцидиоза. Экология. Особенности биологии. Роль в патологии человека. Препараты для лечения.

5. Дерматомицеты (дерматофиты) - возбудители дерматомикозов: эпидермофитии, трихофитии, микроспории. Экология. Роль в патологии человека. Лабораторная диагностика. Неспецифическая профилактика. Препараты для лечения.

6. Дрожжеподобные грибы рода Кандида. Экология. Роль в патологии человека. Факторы, способствующие возникновению кандидоза (дисбактериоз, иммунодефициты). Лабораторная диагностика. Препараты для лечения.

7. Возбудители плесневых микозов – аспергиллеза, пенициллеза, зигомикозов. Экология. Роль в патологии человека. Лабораторная диагностика. Препараты для лечения.

Элементы общей микологии и принципы лабораторной диагностики микозов Биологические свойства грибов

Царство грибов (Mycota или Fungi) входит в состав надцарства Eucaryotae и содержит многочисленные виды грибов, среди которых 150-500 видов относится к отделу настоящих грибов (Eumycotae), вызывая у человека, вызывая разнообразные по клиническим проявлениям заболевания (микозы) - от легких, имеющих косметическое значение, до тяжелых системных инфекций с поражением различных органов, тканей и систем. Большинство патогенных для человека грибов являются представителями преимущественно класса Deuteromycetes (Fungi imperfecti или несовершенные грибы, не способные размножаться половым путем), а также классов Ascomycetes и Basidiomycetes. Выделяют 4 группы микозов (табл. 23).

Некоторые микозы встречаются спорадически, другие имеют эпидемическое распространение, третьи характеризуются природной очаговостью. Патогенные для человека грибы могут быть одноклеточными и многоклеточными, одна часть из которых способна расти на искусственных средах, а другая не способная развиваться вне организма больного человека.

Таблица 23. Классификация микозов.

|

Группы микозов |

Заболевания |

Возбудители |

|

Глубокие (системные микозы) |

Кокцидиоидный микоз Гистоплазмоз Криптококкоз Бластомикоз |

Coccidioides immitis Histoplasma capsulatum Criptococcus neoformans Blastomyces dermatitidis |

|

Подкожные (субкутанные) микозы |

Споротрихоз Хромобластомикоз (хромомикоз) Мицетома (мадуромикоз) |

Sportrichum schenckii Fonsecaca pedrosai

Грибы родов Acremonium, Aspergillus и т.д. |

|

Эпидермомикозы |

Эпидермофития Рубромикоз Трихофития

Микроспория

Парша (фавус) |

Epidermophyton floccosum Trichophyton rubrum Trichophyton violaceum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Microsporum ferrugineum Achorion schoenleini |

|

Кератомикозы (поверхностные микозы) |

Разноцветный лишай Черный микоз (кладоспоридиоз) Трихоспороз (белая пьедра) Черная пьедра |

Malassezia furfur Cladosporium werneskii

Trichosporon beigelii

Piedraia hortae |

|

Оппортунистические микозы |

Кандидозы

Мукороз Аспергиллез Пенициллиоз Пневмоцистоз |

Candida albicans, Candida tropicalis Candida pseudotropicalis и др. Mucor spp Aspergillus spp Penicillium spp Pneumocystis carinii |

Размеры клеток гриба варьируют от нескольких (дрожжи, дерматофиты) до десятков и сотен микрометров (мукоровые). Грибы относятся к примитивным эукариотам, их клетки содержат гомогенную или зернистую цитоплазму, одно или несколько шарообразных ядер нуклеолями, вакуоли, митохондрии, аппарат Гольджи и ряд включений. Постоянными включениями в клетке грибов являются липиды, волютин, гликоген, реже — кристаллы солей, органических кислот и пигменты.

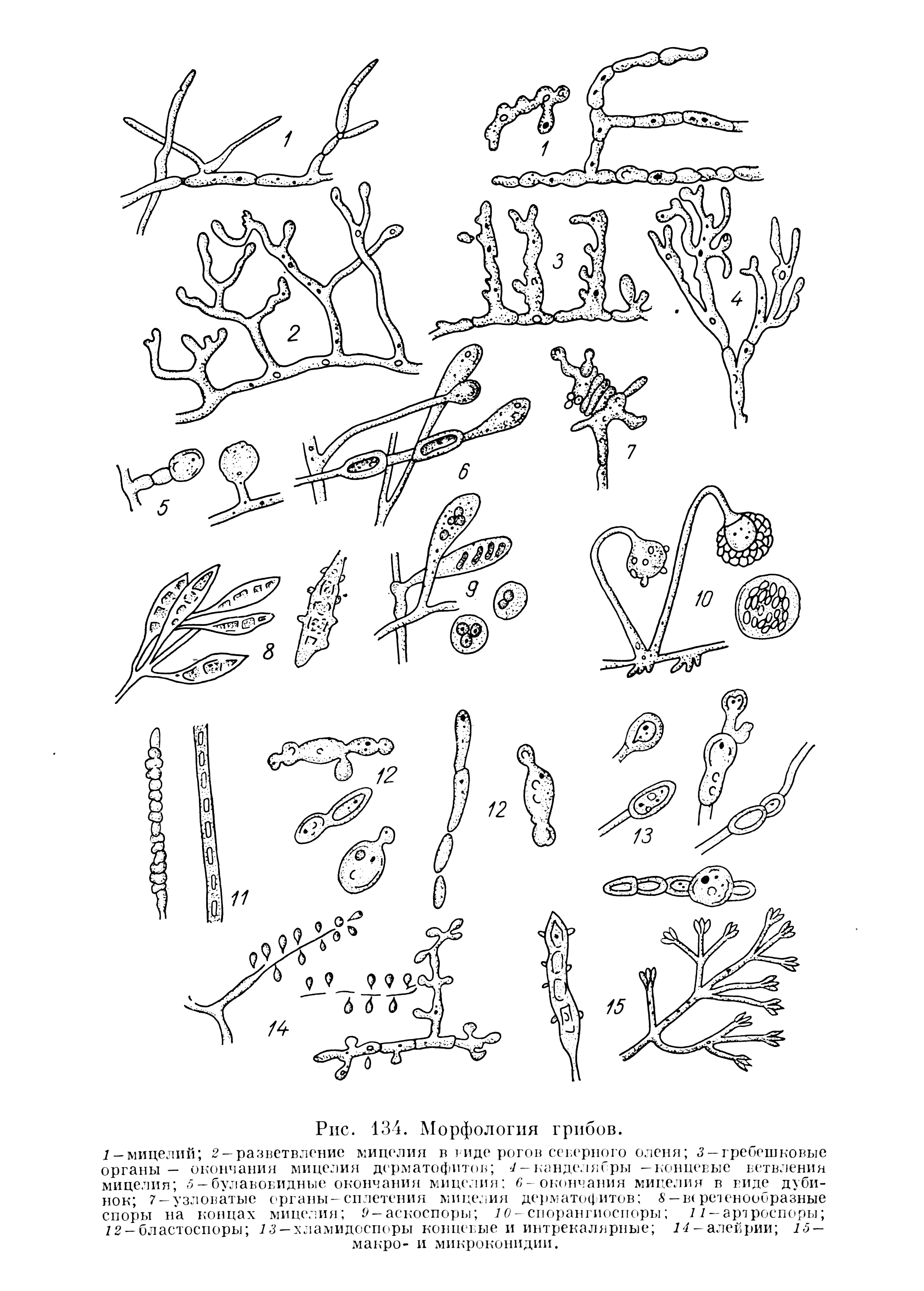

Морфология грибов весьма разнообразна (рис. 32). Наиболее часто у молодых клеток грибов встречается яйцевидная форма или удлиненная в виде трубочки или нитей ветвящаяся структура - мицелий. Полиморфные, грушевидные, булавовидные, веретенообразные, амебовидные клетки встречаются в более зрелых культурах.

Мицелий представляет собой круглую ветвящуюся трубку диаметром от 1 до 10 мк, разделенную поперечными перегородками на клетки длиной 5 до 70 мкм. Ветви мицелия возникают в виде боковых выростов, которые могут располагаться у некоторых грибов через правильные промежутки с той или другой стороны. Переплетаясь и анастомозируя друг с другом, нити мицелия создают рыхлую или густую грибницу, плотно спаянную с питательным субстратом или же легко от него отделяющуюся. На конце нитей у ряда грибов можно наблюдать своеобразные ветвления в виде рогов северного оленя, канделябров, гребешковых органов, завитков, тонких спиралей или же вздутий, напоминающих дубинку, посошок, булаву.

В культурах дрожжеподобных грибов рода Candida вместо истинного мицелия встречается псевдомицелий, состоящий из удлиненных клеток с боковыми ответвлениями, напоминающими нити истинного мицелия. В отличие от истинного мицелия, псевдомицелий представлен отдельными, не связанными друг с другом клетками, каждая из которых имеет собственную оболочку и вместо истинного ветвления в псевдомицелии имеется древовидное расположение клеток.

Важнейшим элементом грибов являются споры или конидии, с помощью которых грибы размножаются и распространяются во внешней среде. Обычно споры образуются в большом количестве и возникают либо внутри мицелия (эндоспоры - тканевые формы возбудителей кокцидиоидного микоза, риноспоридиоза, развивающиеся в крупных круглых образованиях — сферулах), или непосредственно на мицелии, на его ветвях, либо на своеобразных спороносных гифах (экзоспоры).

Выделяют следующие виды спор:

артроспоры прямоугольной и округлой формы, размером 2-4х4-8 мкм, образующиеся путем расчленения мицелия;

бластоспоры - круглые или яйцевидные споры, размером 1,5-8 мкм, образующиеся почкованием материнской клетки;

хламидоспоры - округлые, крупные споры, диаметром 15-20 мк с выраженной шероховатой оболочкой, располагающиеся по ходу (интеркаларные, промежуточные) или на концах (терминальные, концевые)мицелия;

микроконидии (алейроспоры) округлой или грушевидной формы размером 2-5х3-7 мкм, располагающиеся кучками или поодиночке;

Рис. 32. Морфология грибов. 1 - мицелий; 2 - разветвление мицелия в виде рогов северного оленя; 3 - гребешковые органы - окончания мицелия дерматофитов; 4 - канделябры - концевые ветвления мицелия; 5 - булавовидные окончания мицелия; 6 - окончания мицелия в виде дубинок; 7 - узловатые органы - сплетения мицелия дерматофитов; 8 - веретенообразные споры на концах мицелия; 9 - аскоспоры; 10-спорангиоспоры; 11 - артроспоры; 12 - бластоспоры; 13 - хламидоспоры концевые и интрекалярные; 14 - алейрии; 15 - макро- и микроконидии.

конидии (конидиоспоры) круглой или яйцевидной формы с гладкой или шероховатой оболочкой, диаметром 3-5х5-8 мкм, образующиеся на специальных конидиеносцах по бокам либо на концах мицелия и прикрепляющиеся к нему непосредственно или тонкой ножкой. К конидиям также относят крупные веретенообразные формы длиной 6—8—40 мк, шириной 3—12 мк с поперечными перегородками (макроконидии). В патологическом материале из очагов поражения от больных микозами обнаруживаются достаточно однообразные элементы гриба (споры, нити мицелия), не похожие на элементы гриба в культурах.

Культуральные признаки некоторых патогенных грибов, выращиваемых при разных температурах, могут быть различны. Так, например, возбудители кокцидиоидного микоза, бластомикозов, гистоплазмоза при температуре 30-330 С и ниже дают мицелиальные формы, а при температуре 35-370 С-дрожжевые формы, почти совсем лишенные мицелия.

Культуры патогенных грибов отличаются большим разнообразием. Разнообразие колоний зависит от видовых и возрастных особенностей гриба, состава питательной среды и условий культивирования.

Диаметр колоний колеблется от 0,5 до 3 см и более, цвет также варьирует - наряду с бесцветными колониями встречаются беловато-желтоватые, желтые, коричневые, розовые, красные, зеленоватые, оранжевые, фиолетовые, черные. Колонии одних грибов плоские и ровные, других - складчатые, бугристые, морщинистые, в некоторых случаях кратеро-образные или куполовыпуклые. Поверхность колоний у одних грибов гладкая, кожистая, иногда блестяще-сального оттенка, у других пушистая, бархатистая или мучнистая.Консистенция культур тоже различна: у одних кожистая, плотная, у других мягкая, тестообразная, слизисто-тягучая, у некоторых крошковатая. Отношение грибов к субстрату также различное: одни глубоко внедряются в среду, другие легко отделяются от питательной среды.

Патогенные грибы являются аэробами, использующими для своего питания различные белки, углеводы, липиды, кератин и т.д. Глубина разложения питательных субстратов различна у разных грибов. Так, одни грибы разлагают белки только до аминокислот, другие до аммиака и сероводорода. Разложение углеводов одними грибами сопровождается кислотообразованием, тогда как другие грибы расщепляют их до углекислоты и воды.

Большинство патогенных грибов лучше развиваются в кислых средах (рН 6,0—6,5) при оптимальной температуре 28-330 С, однако они способны хорошо расти при комнатной температуре (16-200 С) и при температуре 35-370 С.Наиболее часто для культивирования грибов применяют плотную или жидкую среду Сабуро, содержащую пептон и мальтозу.