- •Министерство здравоохранения рф

- •Список сокращений

- •Частная микробиология

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Ознакомление с правилами взятия материала для микробиологического исследования

- •Методы диагностических микробиологических исследований Методы обнаружения возбудителя инфекции в материале от больного

- •Иммунохимические методы диагностики возбудителя или его антигенов в материале от больного

- •Биохимические и молекулярно-биологические методы диагностики

- •Серодиагностика и аллергодиагностика

- •Оценка результатов клинико-диагностических микробиологических исследований

- •Микробиологическая диагностика стафилококковых инфекций

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика стрептококковых инфекций.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых гноеродными условно-патогенными грамотрицательными аэробными микроорганизмами.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 2. Возбудители раневой анаэробной инфекции: анаэробной газовой инфекции, столбняка. Бактероиды.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика анаэробной инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Микробиологическая диагностика столбняка.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •4. Ознакомление с биопрепаратами, применяемыми для специфической профилактики и терапии столбняка:

- •Микробиологическая диагностика неклостридиальной анаэробной инфекции

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 3. Возбудители бактериальных зоонозных инфекций: чумы, туляремии, сибирской язвы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика чумы.

- •Микроскопический метод

- •Бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика туляремии

- •Биологический и бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Серологический метод диагностики туляремии.

- •Микробиологическая диагностика сибирской язвы

- •Бактериологический метод.

- •Микроскопический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 4.Возбудители бактериальных зоонозных инфекций: бруцеллеза, лептоспироза, боррелиозов, листериоза

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика бруцеллеза

- •Бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика лептоспироза

- •Микроскопический метод.

- •Бактериологический метод.

- •Биопроба

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Знакомоство с биопрепаратами для профилактики и лечения лептоспироза.

- •Микробиологическая диагностика боррелиозов (возвратные тифы, болезнь Лайма)

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика листериоза

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 5. Микробиология бактериальных кишечных инфекций: сальмонеллы - возбудители брюшного тифа, паратифов и пищевых токсикоинфекций

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика брюшного тифа и паратифов Ознакомиться со схемой лабораторной диагностики брюшного тифа и паратифов

- •Серологический метод

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Бактериологический метод – выделение гемокультуры:

- •2. Серологический метод диагностики тифо-паратифозных заболеваний.

- •Педиатрические аспекты темы

- •Микробиологическая диагностика сальмонеллезов

- •Серологический метод

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Учет посевов сальмонелл на среде Левина и Олькеницкого (демонстрация).

- •3. Идентификация выделенной культуры возбудителя:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 6. Микробиология бактериальных кишечных инфекций: патогенные кишечные палочки, иерсинии, кампилобактерии, хеликобактерии

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика эшерихиозов

- •Серологический метод - ра, рнга, ифа с целью выявления антител к эшерихиям и их динамики (исследование парных сывороток) в процессе инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика иерсиниозов

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика кампилобактериозов

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика геликобактериоза

- •Самостоятельная работа студентов

- •Тема 7. Микробиология бактериальных кишечных инфекций: возбудители дизентерии, холеры. Пищевые интоксикации бактериальной природы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Лабораторная диагностика бактериальной дизентерии.

- •Серологический метод. Постановка ра, рнга с целью выявления антител к шигеллам и их динамики (исследование парных сывороток) в процессе инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Идентификация выделенной культуры шигелл:

- •Микробиологическая диагностика холеры

- •Серологический метод: Постановка ра, рнга, теста иммобилизации вибрионов с целью выявления антител к холерному вибриону и их динамики (исследование парных сывороток) в процессе инфекции.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Пищевые интоксикации бактериальной природы Лабораторная диагностика ботулизма

- •Самостоятельная работа студентов

- •Лабораторная диагностика пищевых интоксикаций стафилококковой этиологии

- •Пищевые интоксикации бактериальной этиологии способны также вызывать:

- •Педиатрические аспекты темы.

- •Тема 8. Возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций: дифтерии, коклюша, гемофильной и пневмококковой инфекции

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Лабораторная диагностика дифтерии

- •Серологический метод

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Биопрепараты для диагностики, профилактики и лечения дифтерии.

- •Микробиологическая диагностика коклюша и паракоклюша

- •Серологический метод - ра и рск с парными сыворотками больных для констатации нарастания титра антител с целью ретроспективного подтверждения коклюша и диагностики его атипичных форм.

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Биопрепараты для диагностики, профилактики и лечения коклюша:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Микробиологическая диагностика гемофильной инфекции

- •Микробиологическая диагностика бактериальных пневмоний и острых респираторных заболеваний (орз)

- •Самостоятельная работа студентов

- •Тема 9. Возбудители бактериальных воздушно-капельных бактериальных инфекций: туберкулеза, менингококовой инфекции и актиномикоза

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Лабораторная диагностика туберкулеза и микобактериозов

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Ознакомление с препаратами, применяемыми для диагностики, лечения и профилактики туберкулеза:

- •Микробиологическая диагностика проказы

- •Микробиологическая диагностика менингококковой инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Биопрепараты для диагностики и профилактики менингококковой инфекции:

- •Микробиологическая диагностика актиномикоза

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 10. Возбудители бактериальных инфекций, передающихся половым путем: гонореи, сифилиса, бактериального вагиноза, урогенитального хламидиоза и микоплазмоза.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика бактериальных инфекций, передающихся половым путем

- •Микробиологическая диагностика сифилиса

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Серологическая диагностика сифилиса.

- •3. Ознакомиться с препаратами для диагностики и лечения сифилиса:

- •Микробиологическая диагностика мягкого шанкра

- •Микробиологическая диагностика гонореи

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Изучить препараты для диагностики и лечения гонореи.

- •Микробиологическая диагностика урогенитального микоплазмоза

- •Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза

- •Самостоятельная работа студентов

- •Микробиологическая диагностика бактериального вагиноза

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Тема 11. Возбудители риккетсиозов.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Микробиологическая диагностика риккетсиозов

- •Микробиологическая диагностика эпидемического сыпного тифа.

- •Микробиологическая диагностика эндемического сыпного тифа.

- •Микробиологическая диагностика Ку-лихорадка.

- •Микробиологическая диагностика эрлихиозов

- •Микробиологическая диагностика бартонеллезов

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Серологический метод диагностики сыпного тифа:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 12. Общая вирусология: морфология и ультраструктура вирусов, методы их культивирования. Экспресс-диагностика вирусных инфекций.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций

- •Взятие и подготовка материала для вирусологической диагностики

- •Вирусологический метод

- •Выделение вирусов на культурах клеток

- •Выделение вирусов на развивающихся куриных эмбрионах

- •Выделение вирусов на экспериментальных животных.

- •Экспресс-диагностика вирусных инфекций

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Изучение морфологии вирусов по электронограммам.

- •Тема 13. Общая вирусология: диагностика вирусных инфекций. Вирусологический метод исследования. Индикация и идентификация вирусов. Серологический метод диагностики вирусных инфекций.

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Методы выявления (индикация) и идентификации вирусов

- •Индикация вирусов

- •Идентификация вирусов

- •Учет вирусиндуцированных патологических изменений в чувствительных живых системах.

- •Серологический метод диагностики вирусных инфекций

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Индикация вирусов в клетках культуры ткани:

- •3. Выделение и индикация вирусов на ркэ.

- •4. Идентификация вирусов:

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Вопросы для самостоятельного изучения

- •Вирусологическая диагностика острых респираторных вирусных инфекций и гриппа

- •Самостоятельная работа студентов

- •Вирусологическая диагностика натуральной оспы

- •Вирусологическая диагностика герпеса

- •Вирусологическая диагностика кори

- •Вирусологическая диагностика краснухи.

- •Вирусологическая диагностика эпидемического паротита.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Тема 15. Пикорнавирусы. Вирусы гепатитов. Ротавирусы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Вопросы для самостоятельного изучения

- •Вирусологическая диагностика пикорнавирусных инфекций Энтеровирусные инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •4. Изучить биопрепараты для профилактики, диагностики и лечения:

- •Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

- •Гепатит а

- •Гепатит в

- •Другие гепатиты

- •Самостоятельная работа студентов

- •1. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

- •Вирусологическая диагностика ротавирусных гастроэнтеритов.

- •Тема 16. Арбовирусы. Нейровирусы. Онкогенные вирусы. Медленные вирусные инфекции. Ретровирусы

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Вопросы для самостоятельного изучения

- •Вирусологическая диагностика нейровирусных инфекций Арбовирусные инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •3. Изучить биопрепараты для профилактики, диагностики и лечения клещевого энцефалита:

- •Бешенство

- •Самостоятельная работа студентов

- •2. Изучить биопрепараты, используемые для специфической профилактики и лечения бешенства:

- •Лабораторная диагностика вич-инфекции

- •Самостоятельная работа студентов

- •Вирусологическая диагностика парвовирусных инфекций

- •Вирусологическая диагностика аренавирусных инфекций

- •Вирусологическая диагностика филовирусных инфекций (Марбургская лихорадка и лихорадка Эбола)

- •Тема 17. Патогенные грибы. Возбудители глубоких и субкутанных микозов, дерматомикозов, оппортунистических микозов

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Элементы общей микологии и принципы лабораторной диагностики микозов Биологические свойства грибов

- •Лабораторная диагностика микозов

- •Лабораторная диагностика отдельных микозов Лабораторная диагностика глубоких (системных) микозов

- •Криптокккоз

- •Североамериканский бластомикоз (болезнь Джилкрайста—Стокса)

- •Южноамериканский бластомикоз (паракокцидиоидоз)

- •Гистоплазмоз

- •Кокцидиомикоз

- •Лабораторная диагностика подкожных (субкутанных) микозов Споротрихоз

- •Хромомикоз

- •Лабораторная диагностика эпидермомикозов Рубромикоз (руброфития).

- •Эпидермофития паховая.

- •Эпидермофития стоп.

- •Трихомикозы Трихофития

- •Микроспория.

- •Фавус (парша).

- •Лабораторная диагностика поверхностных микозов

- •Лабораторная диагностика микозов, вызываемых условно-патогенными грибами (оппортунистические микозы)

- •Кандидоз (кандидамикоз)

- •Другие оппортунистические микозы

- •Аспергиллез

- •Пенициллиоз

- •Фикомикоз (мукороз)

- •Пневмоцистоз

- •Самостоятельная работ студентов Лабораторная диагностика эпидермомикозов.

- •Лабораторная диагностика кандидозов.

- •Лабораторная диагностика глубоких микозов.

- •2. Серологический метод:

- •Педиатрические аспекты темы

- •Тема 18. Микробиологическая диагностика протозойных инфекций

- •Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

- •Основные методы лабораторной диагностики протозойных инфекций

- •Малярия

- •Криптоспоридиоз

- •Токсоплазмоз

- •Трипаносомоз

- •Лейшманиоз

- •Лямблиоз

- •Трихомониаз

- •Амебиаз

- •Балантидиаз

- •Самостоятельная работ студентов

- •Педиатрические аспекты темы

- •Приложение 1

- •Правила взятия и доставки биологических материалов для

- •Микробиологических исследований

- •Взятие крови.

- •Взятие спинномозговой жидкости

- •Взятие мочи

- •Взятие желчи.

- •Взятие материала из дыхательных путей

- •Взятие материала из уха.

- •Взятие отделяемого из ран, язв, брюшной полости

- •Взятие материала из глаз.

- •Взятие материала из женских половых органов

- •Взятие материала при аутопсии

- •Взятие, условия хранения и доставки венозной крови для проведения ифа и пцр.

- •Правила взятия и доставки биологических материалов для вирусологических исследований

Тема 13. Общая вирусология: диагностика вирусных инфекций. Вирусологический метод исследования. Индикация и идентификация вирусов. Серологический метод диагностики вирусных инфекций.

Цель занятия: разбор теоретических основ общей вирусологии (репродукция и генетика вирусов, особенности вирусных инфекций и противовирусного иммунитета); знакомство с методами индикации и идентификации вирусов, серологическими реакциями, применяемыми для диагностики вирусных инфекций.

Перечень конкретных учебно-целевых вопросов

1. Репродукция вирусов. Основные стадии взаимодействия вирусов с клеткой: адсорбция, характеристика вирусных лигандов и клеточных рецепторов; проникновение в клетку, механизмы; депротеинизация; синтез вирусных макромолекул; сборка вирионов; выход из клетки, пути выхода.

2. Интерференция. Дефектные интерферирующие частицы и их значение в развитии вирусной инфекции. Вирусы-сателлиты. Интегративная инфекция.

3. Генетика вирусов. Значение вирусологии в развитии генетики. Организация генетического аппарата вирусов. ДНК и РНК – носители генетической информации.

4. Генетическая изменчивость вирусов: мутации и рекомбинации. Мутации, причины возникновения. Фенотипические проявления. Генетические взаимодействия между вирусами. Рекомбинация. Генетическая реактивация. Модификационная изменчивость вирусов: комплементация и фенотипическое смешивание.

5. Патогенетические особенности вирусных инфекций. Инфекционность вирусных нуклеиновых кислот. Острая и персистирующая вирусная инфекция.

6. Индикация вирусов на биологических моделях. Характеристика цитопатогенного действия вирусов в культурах клеток. Вирусные включения. Бляшкообразование под агаровым покрытием. Гемадсорбция.

7. Идентификация вирусов с помощью реакций иммунитета – РН, РСК, РТГА, РП, ИФА, РИА, РИФ и др.

8. Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций: микроскопический, вирусологический, серологический, молекулярно-генетические (ПЦР, молекулярная гибридизация).

9. Особенности противовирусного иммунитета.

Методы выявления (индикация) и идентификации вирусов

Перед выявлением вируса в клетках его обычно отделяют от клеток хозяина путем их разрушения с помощью многократного замораживания и оттаивания или растирания со стерильным песком. Полученный вирусосодержащий материал центрифугируют или пропускают через бактериальный фильтр, обрабатывают антибиотиками для деконтаминации и предотвращения бактериального загрязнения.

Индикация вирусов

Для выявления (индикации) вирусов применяются следующие методы.

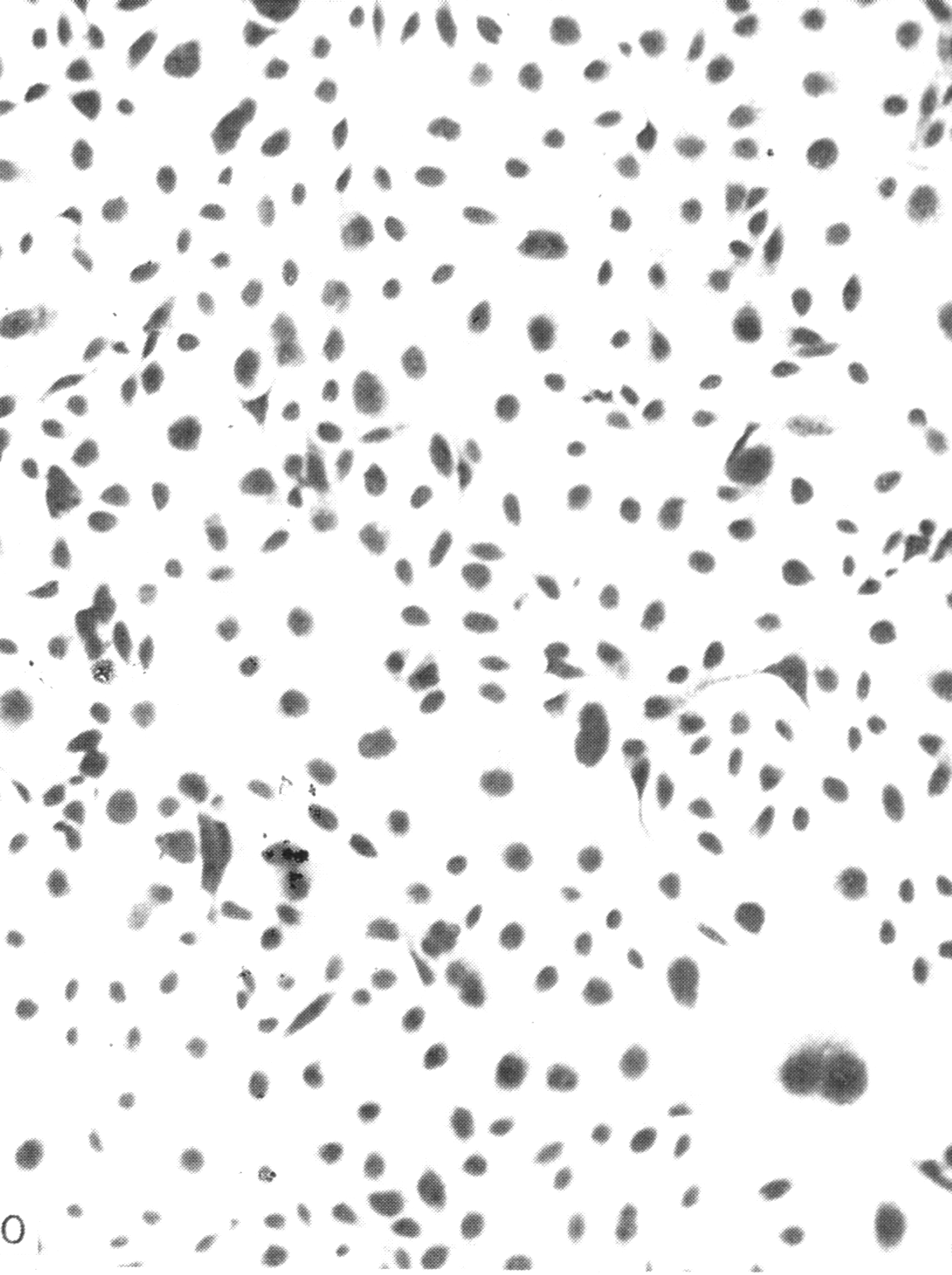

Индикация вирусов в культуре клеток осуществляется, прежде всего, по цитопатическому действию (ЦПД) вирусов, сроки и характер которого зависят от свойств вируса, проявляясь дегенеративными изменениями клеток с последующей их гибелью и отслаиванием от стекла (рис. 29).

Полная дегенерация клеток сопровождается значительными изменениями в виде пикноза ядра и цитоплазмы, отслаиванием клеточного монослоя от стекла. Частичная дегенерация культур клеток может протекать по следующим типам:

гроздеобразования (округление, увеличение и слияние клеток с образованием гроздевидных скоплений, типично для аденовирусов),

очаговой деструкции (очаги пораженных клеток на фоне в целом сохранившегося монослоя), характерной для вирусов гриппа;

симпластообразования (слияние клеток с образованием гигантских многоядерных клеток в виде симпластов или синцитиев, характерных для вирусов кори, паротита, парагриппа, респираторно-синцитиального, герпеса, иммунодефицита человека).

Пролиферативный тип ЦПД с трансформацией клеток в злокачественные, обладающие неограниченными потенциями к росту, способны вызывать онкогенные вирусы.

Сроки, в течение которых наступает ЦПД, вариабельны (например, 1-2 дня у полиовирусов, 7-14 суток у аденовирусов).

Если в инфицированных культурах клеток ЦПД отсутствует или слабо выражено, проводят «слепые пассажи», т.е. заражают культуральной жидкостью новые культуры клеток.

а б

Рис. 29. Культура клеток почек обезьян (а – незараженная, б – цитопатическое действие вируса) х200

Индикация вирусов с помощью реакции гемадсорбции (РГад). Сущность этой реакции заключается в способности эритроцитов человека или животных адсорбироваться на поверхности клеток, инфицированных рядом вирусов (например, орто и парамиксовирусов и др.) в ранние сроки их репродукции (до развития ЦПД) в результате действия гемагглютининов – гликопротеидов, входящих в состав суперкапсида вируса. Для постановки РГад в культуру клеток добавляют 0,2 мл 0,5%-й взвеси эритроцитов, выдерживают 15-20 мин при температуре 40, 200 или 370 С в зависимости от свойств вируса, после чего взвесь эритроцитов удаляют и производят учет реакции под малым увеличением микроскопа по скоплению эритроцитов на отдельных клетках или на всем монослое.

Индикация вирусов по цветной пробе. Принцип метода основан на определении кислых продуктов метаболизма, накаливающихся в клетке в процессе ее жизнедеятельности с помощью индикатора фенолового красного, меняющего свой цвет с красного в щелочной среде на оранжево-желтый в кислой среде. При заражении культуры клеток вирусами, вызывающими ЦПД (например, аденовирусы, энтеровирусы и др.), метаболизм клеток подавляется, рН среды не меняется и она остается окрашенной в красный цвет.

Индикация вирусов по внутриклеточным включениям. Репродукция некоторых вирусов (оспы, герпеса, бешенства) приводит к образованию внутриклеточных включений, локализующихся в цитоплазме или в ядре клеток и представляющих собой скопления вируса (или его антигенов). Включения выявляют путем световой микроскопии культур клеток, окрашенных по Романовскому- Гимзе или другими методами, а также с помощью прямого флюорохромирования (например акридиновым оранжевым) с последующей микроскопией препаратов в люминесцентном микроскопе.

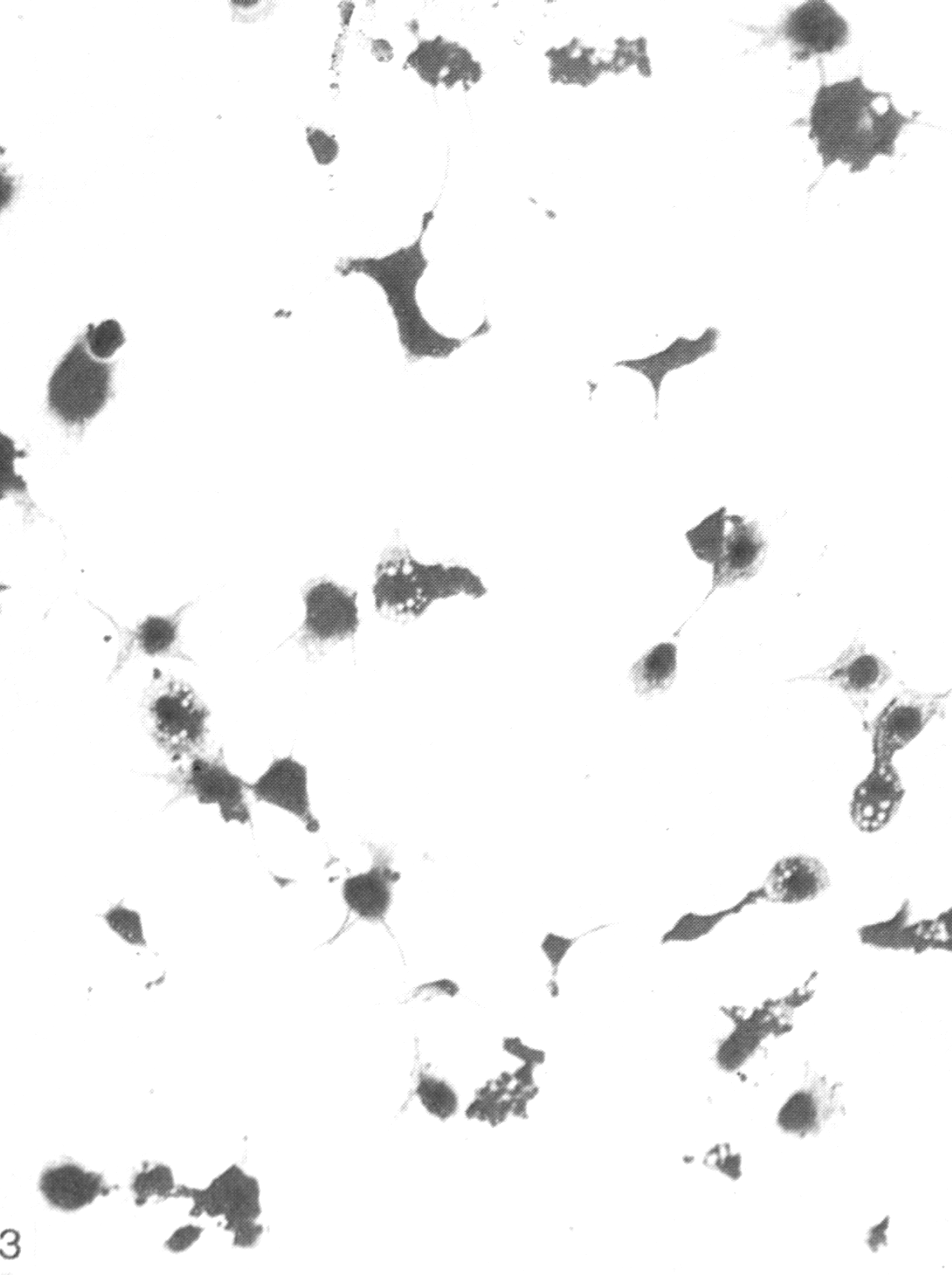

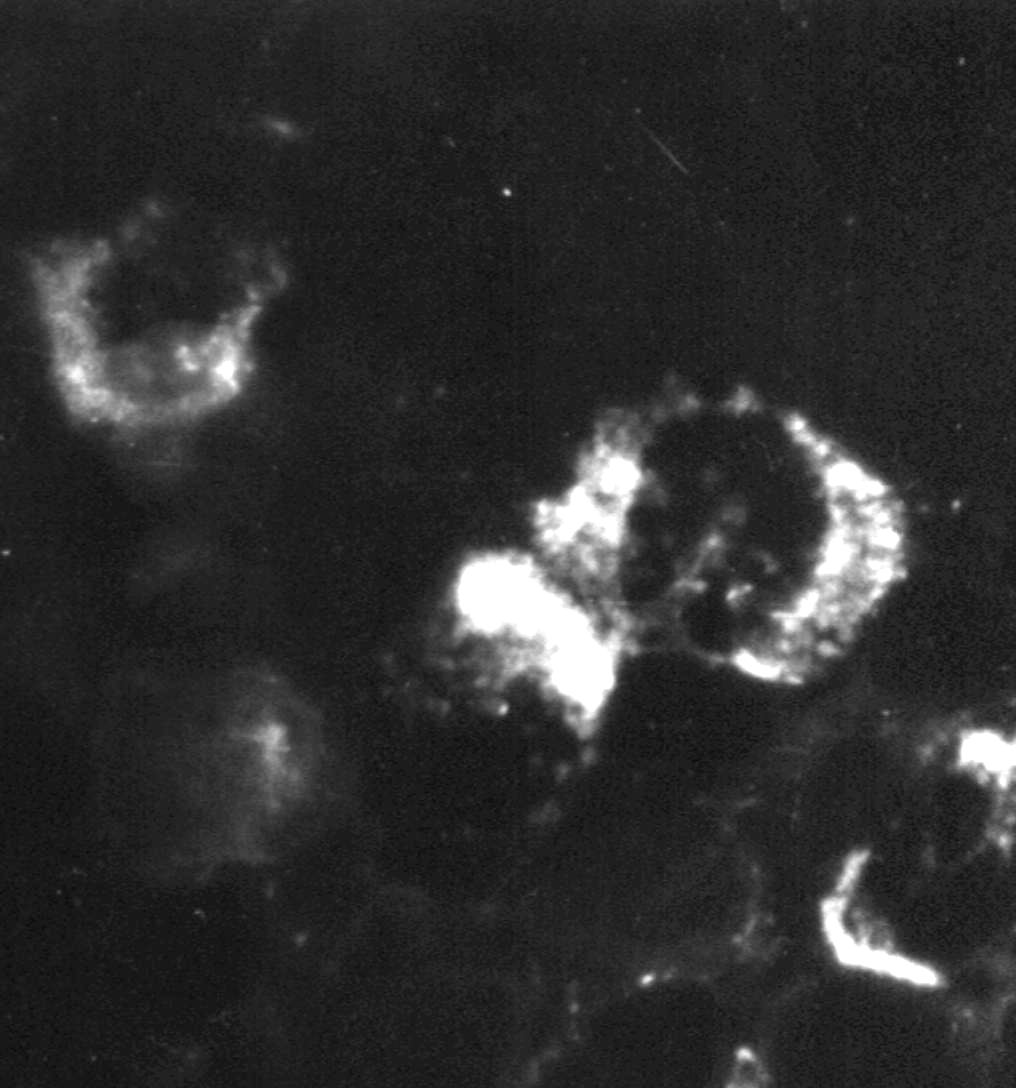

Индикация вирусов с помощью прямой РИФ – выявление вирусных антигенов, находящихся в инфицированной клетке культуры ткани, с помощью антител диагностической иммунной сыворотки, специфических иммуноглобулинов или моноклональных антител, меченых флюорохромом, обычно флюоресцеином (рис. 30).

Индикация вирусов с помощью электронно-микроскопического метода (ЭММ) применяется, в основном, в научных исследованиях. Материал для ЭММ концентрируют различными методами (ультрацентрифугирование, хроматография на колонках, адсорбцией с помощью специальных сорбентов или антител – для метода иммунной электронной микроскопии). ЭММ позволяет обнаружить в ядре или цитоплазме клеток отдельные вирионы, а также их скопления. В практических целях ЭММ может быть полезен для индикации и идентификации вирусов с типичной морфологией (оспенные вирусы, ротавирусы, коронавирусы, ВИЧ и т.д.).

Рис. 30. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) – выявление вирус-специфических антигенов. х900

Индикация вирусов по образованию бляшек - очагов разрушенных вирусом монослоя культуры клеток под агаровым покрытием. Количество бляшек отражает инфекционную активность вируса.

Для постановки этой пробы вирусную суспензию в разных разведениях вносят в культуры ткани, находящиеся в плоских сосудах, после чего монослой клеток заливают гелем (слой агара или бентонита с индикатором нейтральным красным). Время бляшкообразования для большинства вирусов, обладающих ЦПД, варьирует от 36 до 48 ч. Бляшки выглядят в виде неокрашенных светлых пятен на розово-красном фоне окрашенного монослоя. В бентонитовом методе монослой клеток молочного цвета, бляшки прозрачные.

Индикация вирусов в куриных эмбрионах. Зараженные РКЭ инкубируют в термостате при 35- 370 С в течение 48 -72 ч., после чего производят их вскрытие, амниотическую и аллантоисную жидкость отсасывают шприцем, а оболочки и эмбрион извлекают и помещают в стерильные чашки Петри.

При репродукции некоторых вирусов (натуральной оспы, осповакцины, простого герпеса) на ХАО куриных эмбрионах появляются характерные бляшки - беловатые пятна диаметром 1-2 мм, количество которых соответствует числу инфекционных частиц.

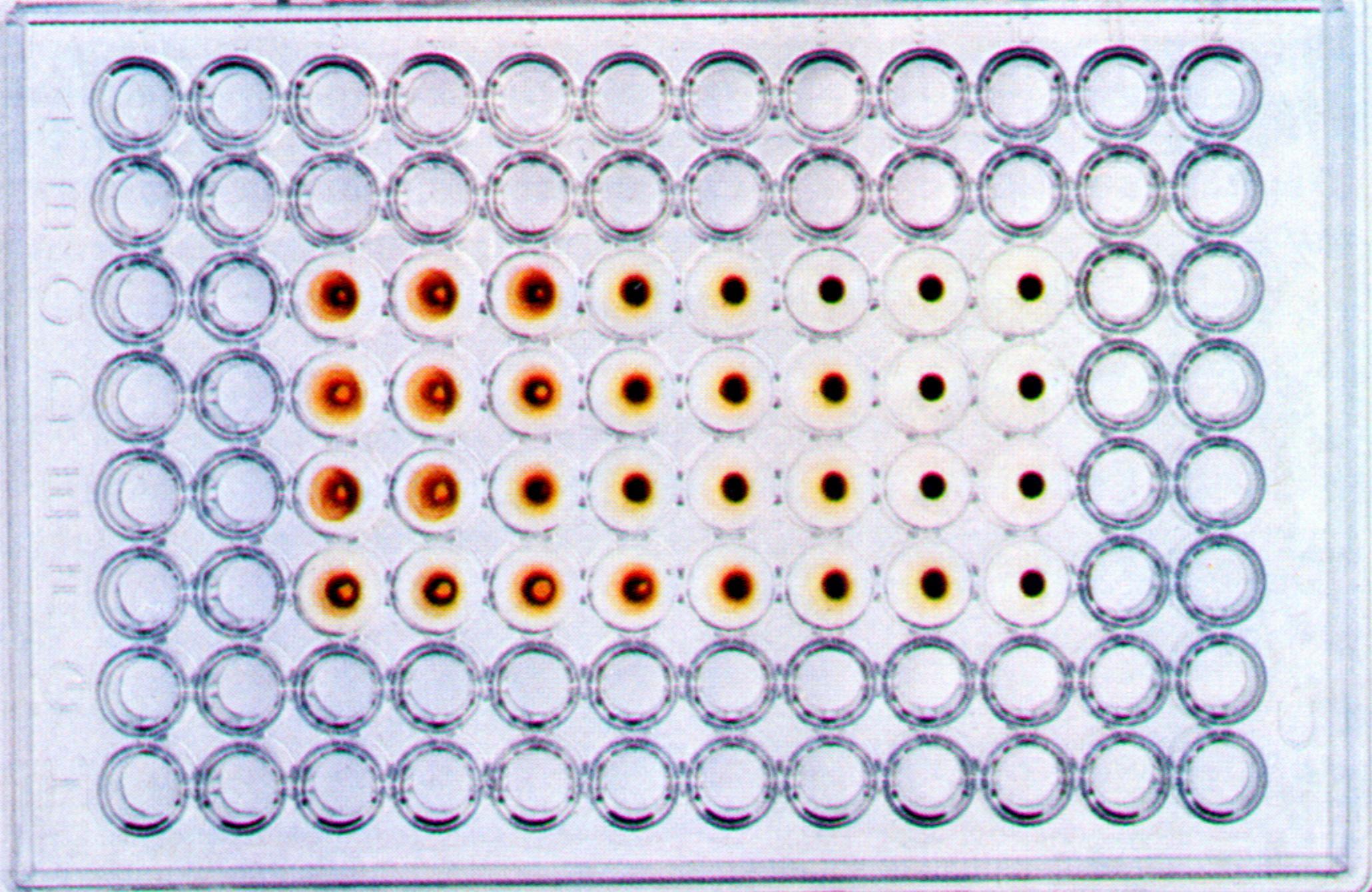

В аллантоисной и амниотической жидкости зараженных эмбрионов ряд вирусов (например, ортомиксовирусы, парамиксовирусы, аденовирусы и т.д.) может быть выявлен с помощью реакция гемагглютинации (РГА). Принцип реакции состоит в способности гемагглютининов -поверхностных вирусных структур гликопротеидной природы этих вирусов склеивать (агглютинировать) эритроциты определенных видов животных, птиц или человека. РГА не относится к иммунологическим реакциям, поскольку в ее основе отсутствует взаимодействие АГ и AT.

РГА ставят обычно в пробирках или в специальных полистироловых планшетах. Для этого готовят двукратные разведения вирусосодержащего материала на ФР в объеме 0,5 мл. Во все пробирки добавляют 0,5 мл 1% взвеси эритроцитов. В контроле к 0,5 мл ФР добавляют аналогичный объем взвеси эритроцитов. Пробы учитывают через 30-60 мин инкубации при комнатной температуре, в термостате при 370 С или в холодильнике при 40 С. Положительная реакция характеризуется выпадением осадка эритроцитов в виде «зонтика» с фестончатыми краями; при отрицательном результате эритроциты оседают в виде компактного осадка («пуговки» - рис. 31). Гемагглютинационный титр (максимальное разведение вирусосодержащей жидкости, вызывающее агглютинацию эритроцитов - одна гемагглютинирующая единица вируса,1 ГЕ) соответствует концентрации вируса. Агглютинацию эритроцитов могут вызывать также некоторые бактерии (стафилококки, эшерихии, сальмонеллы, шигеллы, холерный вибрион Эль-Тор), что необходимо учитывать при трактовке результатов РГА при исследовании вирус-содержащего материала, загрязненного бактериальной микрофлорой.

Определение титра вирусов можно проводить также на хорионаллантоисной оболочке. Для этого в лунки стерильных полистироловых пластин помещают кусочки скорлупы 11-12-дневного куриного эмбриона с неповрежденной ХАО, добавляют вирусосодержащую жидкость в десятикратных разведениях на буфере, накрывают пластины фольгой и инкубируют при 35-37 0 С в течение 24-72 часов. После этого скорлупу удаляют, добавляют 0,5% взвесь куриных эритроцитов и производят учет реакции по эффекту гемагглютинации, который свидетельствует о репродукции вируса.

Рис. 31. Реакция гемагглютинации для выявления вируса гриппа в хорион-аллантоисной жидкости куриного эмбриона.

Индикация вирусов в организме лабораторных животных находится в зависимости от вируса и вида чувствительного лабораторного животного, будет описана в лабораторной диагностике конкретных вирусных инфекций.