Яроцкий А.И. (ред.), Криволапчук И.А. (ред.) - Эмоции человека в нормальных и стрессорных условиях - 2001 г

.pdf

ных состояния! По-видимому, простое перечисление эмоций мало что дает для понимания механизма их действия и гносеологической сущности. Поэтому существует и другой подход к выделению основных видов эмоций, заключающийся в сокращении их номенклатуры. Так, Н.М.Амосов, исходя из принципиальной установки рассматривать эмоции в качестве особых программ деятельности живых систем, количество которых ограни- чено, выделяет всего четыре основные эмоции: ра-

дость, горе, |

óæàñ |

и ярость, что сближает его с |

||||||||

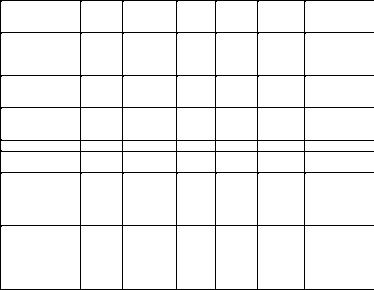

Группа |

Èñõ. |

|

Перед |

Ïðîö. |

После |

Ïðîö. |

Авторы работ |

|

||

такими классиками естествознания, как Ч.Дарвин, |

||||||||||

парашютистов |

данные |

посадкой |

измене- |

прыжка |

измене- |

|

|

|

||

|

в покое |

самолет |

íèÿ |

|

íèÿ |

|

|

|

||

Г.Спенсер, В.Кеннон и др., также выделявших всего |

||||||||||

Обучающиеся |

|

|

|

|

|

160 |

|

Н.С.Кошель |

|

|

несколько основных эмоций при анализе |

èõ |

происхож- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

(1917), |

Í.Ñ.Èñàå |

|

дения и механизмов |

действия. |

|

|

(1934), È.Ê. |

|

|||||

|

|

Собенников (193 |

|

|||||||

В руководствах“-“ |

|

|

|

|

|

|

||||

по психологии (Б.М.Теплов, 1953; С.Л.Ру- |

||||||||||

|

68 |

|

|

78 |

+28 |

90 |

+32 |

Г.Г.Газенко, |

|

|

бинштейн, 1959, и др.) приводится классификация чувств по |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

А.А.Дородницин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

äð. (1948) |

|

|

признакам их длительности и выраженности. Выделяют такие |

||||||||||

Ю.А.Гагарин |

77 |

|

|

85 |

+10 |

167 |

+117 |

Из книги “Первы |

|

|

эмоциональные состояния, как настроение, страсть и аффект. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

космические пол |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

человека” (М.,19 |

|

|

Такой принцип классификации оказался весьма плодотворным |

||||||||||

Г.С.Титов |

77 |

|

|

85 |

+10 |

156 |

+103 |

|

“-“ |

|

êàê Мужскаяв педагогическомкоманда 70 |

отношении,82 +17 òàê140 è â+100чистоÔ.Ïприкладном.Космолинс |

â |

||||||||

ДОСААФ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

области медицинской психологии, психологии труда и т.д. |

|

|||||||||

Та же команда во |

71 |

|

|

89 |

+25 |

153 |

+114 |

Îí æå |

|

|

Настроениемвремя |

называют длительное(ìàêñ. эмоциональное со- |

|||||||||

стояние, не достигающее значительной интенсивности |

||||||||||

соревнований на |

|

|

|

|

|

180) |

|

|

|

|

точность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и не имеющее существенных колебаний в течение дли- |

||||||||||

приземления |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тельного периода. Наиболее продолжительными и стой- |

||||||||||

Женская команда |

68 |

|

|

75 |

+13 |

139 |

103 |

|

“-“ |

|

ДОСААФ во |

такие |

настроения, |

которые связаны |

ó |

||||||

кими бывают |

||||||||||

время |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

человека с причинами гражданского порядка — чув- |

||||||||||

соревнований на |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ством долга, ответственности за порученное дело, |

||||||||||

точность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

приземления |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

важности его для народа и государства и т.д. |

|

|

|

|||||||

Страсть — длительная и достаточно интенсивная эмоция, |

||||||||||

имеющая ту или иную значимость для человека, то есть связанная с волевыми процессами целеустремленная поведенче- ская реакция. Она способна направлять нашу деятельность по определенному пути. Особенно в этом отношении характерны стремления человека, имеющего те или иные «хобби», увлекающегося искусством, наукой, литературой, а также профессией или видами спорта, требующими особого мужества, стойкости, предельного напряжения сил в достижении мастерства.

Аффект — предельно выраженная, но кратковременная эмоция, сопровождаемая бурной двигательной реакцией. При- чины аффекта — сильные раздражители, действующие крат-

281

ковременно, иногда неожиданно. Аффект, в противоположность настроению, всегда конкретно направлен.

Очень важно разделять эмоции по их значимости для жизнедеятельности. По этому признаку они делятся на стенические и астенические (от греч. stenos — сила) и выражают также свою связь с волей. Так, чувства, которые способствуют внутреннему подъему, мобилизуют волю, повышают активность и придают человеку бодрость, энергию, уверенность, называются стеническими. В противоположность им эмоции, ослабляющие или парализующие волю, снижающие активность, называются астеническими.

Некоторые авторы терминам «стенические» и «астениче- ские» эмоции предпочитают «активные» и «пассивные» (А.А.Смирнов и др.). В разных случаях и у разных людей одни и те же эмоции могут носить активный или пассивный характер. Страх, например, может тормозить одних людей и мобилизовывать других. Активные и пассивные эмоции тесно связаны с основными чертами характера человека и с типом высшей нервной деятельности. Так, активные эмоции присущи холерикам и сангвиникам, а пассивные — меланхоликам и (в меньшей мере) флегматикам. Как правило, спортсмены, летчики, космонавты принадлежат к холерикам и сангвиникам, их эмоции активны, стеничны. В этом сказывается как влияние отбора, так и влияние на человека самой профессии, требующей решительности, быстроты и точности реакции, собранности и присутствия духа в сложных и ответственных ситуациях.

Нетрудно заметить, что разделение эмоций на два класса исходит из принципа их противоположности. Можно привести еще одну противоположность, имеющую широкое экологиче- ское значение: напряжение и облегчение (разряжение, расслабление). В каждый данный момент у человека может проявиться либо одно состояние, либо другое; зависит это, как правило, от этапа деятельности, фазовости, психического состояния. Напряжение связано с критическим, наиболее ответственным моментом деятельности, от которого зависит ее результат. После совершения конкретной деятельности наступает состояние (или переживание) облегчения, разряжения. Напряжение, как правило, способствует мобилизации сил, сосредоточению внимания. Иногда (при чрезмерном напряжении) наблюдается иная картина (торможение, рассогласование). Расслабление переключает

282

функции организма на более низкий уровень, что приводит к их уравновешиванию и в конечном счете к отдыху организма.

На этом же принципе противоположности зиждется общепринятое разделение эмоций на положительные и отрицательные. Они тесно связаны с отношением человека к окружающему миру, с его оценкой происходящего. К положительным относятся все те эмоции, которые переживаются как удовольствие и связаны с удовлетворением потребностей, они чаще всего полезны нам. Отрицательные эмоции не соответствуют потребностям че- ловека, вызывают чувство неудовольствия и неудовлетворенности.

Как было отмечено выше, формирование положительных эмоций происходит под влиянием парасимпатической части вегетативной нервной системы, а отрицательных — под влиянием симпатической части (Бовард, 1961). Соотношение этих двух систем непосредственно регулируется миндалевидным ядром и другими вышерасположенными отделами головного мозга. Однако отношения между системами не однозначны и не всегда реципрокны. Нередко нарастание возбуждения симпатического отдела сопровождается одновременным нарастанием активности парасимпатических центров (Э.Гельгорн, 1948; 1961; П.В.Симонов, 1964, 1987, 1993). Но определенные взаимоотношения между симпатической (адренэргической) и парасимпатической (холинэргической) системами, несомненно, существуют и при конкретных эмоциональных состояниях. Можно, как правило, выделить отдел нервной системы, ответственный за формирование этого состояния в данной ситуации. Небольшой сдвиг вегетативного баланса в парасимпатическом направлении наблюдается при состоянии покоя, комфорта, расслабления. Симпатической сдвиг характерен для бодрости и оптимизма; однако дальнейшее влияние симпатического возбуждения уже вызывает состояние напряжения, агрессии и тревоги. Зна- чительное возбуждение парасимпатического отдела обнаруживается при слабом страхе, депрессии и меланхолии (Э.Гельгорн, 1961). При сильном эмоциональном стрессе возбуждены обе вегетативные системы.

Классификации эмоций и чувств по их группировкам в пары пытались создать многие исследователи. Так, Б.М.Теплов (1953) предложил сгруппировать в пары чувства, обладающие

283

противоположными качествами, удовольствие — неудовольствие, радость — печаль, веселье — грусть, любовь — ненависть, и т.д. Эту особенность называют полярностью чувств, а сами качества эмоций — полярными качествами. Наиболее важны, по мнению Б.М. Теплова, две пары таких полярных качеств: 1) удовольствие и неудовольствие, определяющие положительные и отрицательные эмоции, 2) активный и пассивный характер чувства, определяющие стенические и астенические эмоции. К полярным чувствам можно отнести и страх — новое возбуждение.

Выше приводились экспериментальные данные о существовании в Ìозге специальных «центров удовольствия». Состояние неудовольствия можно связать с активностью «оборонительного центра» (возможно, функционального характера), ибо раздражители, порождающие отрицательный тон эмоциональных ощущений (неудовольствие, дискомфорт, отвращение), вызывают защитно-оборонительную реакцию и сопровождаются вегетативными сдвигами, характерными для оборонительных реакций (А.К. Попов, 1964). Следует, однако, указать, что нейтрально-морфологическая структура разнообразных отрицательных ощущений, по-видимому, формируется различно в каждом конкретном случае. Страдание, очевидно, связано с активацией высших центров болевой чувствительности. В формировании чувства отвращения принимает участие рвотный центр и т.д.

Таким образом, можно считать, что для противоположных эмоциональных состояний (напряжение — разряжение, стени- ческие — астенические или активные — пассивные, отрицательные — положительные эмоции и т.д.) существуют определенные функционально-структурные центры в головном мозге и целая иерархия нервно-эндок- ринных отношений, что дает в руки исследователей возможность внешнего регулирования эмоционально-по- веденческих состояний.

П.К.Анохин еще в 1949 г. связал эмоциональные реакции с условнорефлекторной деятельностью. Это весьма существенно не только для животных, но и для человека, особенно в свете данных об огромной роли отражательно-оценочной работы психики в процессе ощущений и восприятии действительности (А.Р.Лурия, 1962, 1973; С.Х.Раппопорт, 1968, и др.). Связь

284

эмоций с условнорефлекторной деятельностью подробно рассмотрена в работе А.К.Попова (1964), который связывает с этой формой понятие об эмоциональном тоне ощущений.

По мнению С.Х.Раппопорта (1968), эмоциональный тон ощущений отличается от собственно эмоций уже на биологи- ческом уровне психики. Если первый имеет отношение к саморегуляции организма, то вторые, по-видимому, — к специальным и даже аварийным его программам (то есть в условиях действия экстремальных факторов). Здесь отражательно-оце- ночная психическая деятельность достигает высших для биологического уровня форм. Она помогает организму выделить из всей массы биологически важных внешних воздействий самые существенные, требующие особых мер, и привести в движение сложнейшие физиологические механизмы, помогающие приспособлению организма даже к самым крайним условиям существования.

Полученные А.П.Поповым (1964) экспериментальные данные позволяют применительно к эмоциональному тону ощущений повторить вопрос, впервые сформулированный П.К.Анохиным (1958): какими физиологическими свойствами и параметрами отличаются друг от друга два антиподных биологических состояния — положительная и отрицательная эмоции?

Анализируя лабораторные данные, полученные на животных, П.К.Анохин указывает три возможные формы реакции: отрицательная в чистом виде, положительная в чистом виде и смешанная.

Общепринятая точка зрения сводится в тому, что когда у животного проявляется полноценная и однозначная отрицательная реакция, можно говорить о вытормаживании положительной реакции. Устанавливающиеся между этими биологи- ческими противоположными реакциями целостного организма реципрокные соотношения уподобляют их равноценному соотношению между мотонейронами флексоров и экстензоров в спинном мозге. Однако П.К.А- нохин справедливо указывает, что такой перенос ошибочен, во всяком случае, он не всегда пригоден для целостных актов животного, имеющих биологически положительный и биологически отрицательный знак. Положение дела в этом случае совершенно другое. По мнению П.К.Анохина, здесь центральным и

285

исходным состоянием животного является отрицательное состояние жизнедеятельности с положительным эмоциональным тоном. Оно может быть ликвидировано насильственно с помощью активного торможения, но возвращается вновь по совершенно иному механизму, как только устраняются причины, вызывающие отрицательное состояние. Здесь нет двух равноценных процессов возбуждения, которые включаются в определенной фазе общей интеграции движения, как это имеет место в спинномозговых соотношениях.

П.К.Анохин аргументирует это положение тем, что биологическая характеристика положительной деятельности и соответствующего положительного «эмотивного фонда» состоит в том, что организм его активно удерживает, стремясь продлить и сохранить. Наоборот, биологически отрицательная деятельность и соответствующее отрицательное эмоциональное состояние являются своего рода антифизиологическим феноменом, который навязывается организму насильственно, вопреки его натуральной тенденции к оптимальной и нормальной деятельности.

Отрицательные эмоции всегда служат универсальным критерием неблагоприятных условий жизнедеятельности организма. Следовательно, активно затормаживаться может только активно удерживаемая форма состояния животного и человека. На основе таких же конкретных физиологических механизмов могут быть устранены отрицательная деятельность и соответствующее ей «трудное состояние».

Многие исследователи признают тот факт, что в настоящее время не существует единой теории эмоций и отсутствуют точ- ные сведения о том, в каких центрах, как возникают эмоции и каков их морфологический субстрат (П.В.Симонов, 1987; Н.Н.Данилова, 1988; С.E.Izard, 1999). Одной из нерешенных проблем психологии и психофизиологии эмоций является вопрос о классификации эмоциональных явлений. Выделение в эмоциональной сфере человека эмоционального тона ощущений, эмоциональных реакций, эмоциональных состояний, эмоционально-личностных качеств не исчерпывает всего многообразия эмоциональных явлений. Главным недостатком данной классификации Е.Д.Хомская (1992) считает отсутствие общего критерия, на котором она базируется. По ее мнению, в качестве таких критериев могут быть использованы: характер

286

потребностей (витальные, базальные — социальные, небазальные); их уровень (элементарные — сложные); знак эмоций (положительные — отрицательные); связь с модальностью ощущений и восприятий (эмоции, связанные со зрением, слухом, вкусом, тактильными функциями, движениями); их связь с жизненным опытом (врожденные — приобретенные); степень осознанности эмоций (осознанные — неосознанные); отношение к состоянию активации (активирующие — релаксирующие); их объект (направленные «на себя» — направленные «вовне»); их длительность (краткие — длительные); их интенсивность (сильные — слабые); их отношение к деятельности (ведущие — неведущие) и т. д. Поскольку эмоциональные явления многомерны, каждый из этих критериев в отдельности не может быть использован в качестве основного. Эмоция может быть охарактеризована только определенным сочетанием (паттерном) параметров. Справедливости ради необходимо отметить, что существуют две основные точки зрения, в соответствии с которыми признаются дискретная и многомерная их модели. В первом подходе основное внимание уделяется базисным или фундаментальным эмоциям, сочетание которых определяет эмоции второго порядка (P.Ekman, 1978; П.В.Симонов, 1987; C.E.Izard, 1993). Среди представителей данного направления существует большое разнообразие мнений относительно числа и содержания базовых эмоций. П.В.Симонов (1987) например, выделяет 4 пары базисных эмоций: удовольствие — отвращение; радость — горе; уверенность — страх; торжество — ярость, тогда как C.E.Izard (1999) рассматривает 10 фундаментальных эмоций: интерес; радость; удивление; печаль; гнев; отвращение; презрение; страх; стыд, смущение; вина.

Согласно многомерной модели существует большое коли- чество основных измерений, характеризующих многомерное эмоциональное пространство, формируемое ограниченным числом переменных (Е.Д.Хомская, 1992; Н.Н.Данилова, 1998).

Исследователи эмоций, как правило, изучают лишь одну или несколько составляющих эмоционального процесса, не соотнося полученные результаты с фундаментальными данными теорий личности. С другой стороны, существующие теории личности и поведения в подавляющем боль-

287

шинстве случаев не раскрывают значение эмоций в жизни человека. Вместе с тем определенный вклад в изучение роли эмоций в развитии личности и их влияние на мышление и поведение человека внесли представители классического психоаналитического и когнитивного направлений изучения личности. В процессе развития когнитивной психологии большое число исследователей начинают рассматривать познавательные процессы как ведущий механизм проявления эмоций. Одним из вариантов данного подхода явилась когнитивная теория эмоций, разрабатываемая S.Shachter (1964). В соответствии с его взглядами в основе всех эмоций лежит взаимодействие фактора неспецифической активации (arousal) и фактора оценки ситуации, вызывающего эту активацию. Большой вклад в становление когнитивной теории эмоций внесен R.Lazarus и его сотрудниками, установившими особую роль когнитивного опосредования как необходимого условия для возникновения эмоций и психического стресса (R.Lazarus, 1984, 1991; S.Folkman, 1979). В своих исследованиях они обратили особое внимание на процессы оценки и преодоления стресса. Когнитивный процесс оценки рассматривается как основной фактор, определяющий вид и интенсивность эмоциональных реакций, он подразделяется на 3 этапа: первичную, вторичную оценки и переоценку ситуации. Первичная оценка дает исходное определение типа ситуации, вторичная — определяет соотношение между способностью к преодолению стресса и требованиями, предъявляемыми ситуацией. Переоценка заключается в изменении отношения к ситуации на основе анализа дополнительной информации о результатах поведенческих актов, что может привести к коррекции первичной и вторич- ной оценок (В.А.Бодров, 1996). После познавательной оценки ситуации происходит разработка стратегии преодоления, которая включает непосредственную двигательную реакцию и механизм временного ее облегче- ния. Некоторые представители когнитивной психологи- ческой школы рассматривают эмоции как следствие контекста, создаваемого субъектом (A.Ortony, 1988). Сегодня не подлежит сомнению тот факт, что между

288

когнитивными и аффективными процессами существуют многообразные прямые и обратные связи, свидетельствующие о том, что когнитивная деятельность может

áûòü |

не только источником эмоций, но и сама |

определяется |

эмоциональным состоянием индивидуума |

(Н.Н.Данилова, 1998).

Принципы изучения эмоций человека в стрессовых условиях и в условиях соревновательной борьбы можно сформулировать следующим образом.

Краеугольным камнем отечественной материалистической биологии и физиологии является положение о взаимосвязи живого организма и среды существования, следовательно, сообществ биологических объектов (биомножеств и подмножеств)

èсреды обитания. Такой экологический подход к основам жизни на земле имеет принципиальное значение при изучении адаптации отдельного организма или биомножества к изменениям (возмущениям) в среде обитания, а также при изучении гомеостаза. Но приспособление организма к меняющимся условиям существования не является пассивным процессом. Напротив, любой прогрессивный онтогенетический и филогенетический процесс является динамичным и диалектическим, в нем присутствуют как плавные и пластичные элементы развития, так и эволюционные скачки. Организм животного и человека не только приспосабливается к изменениям среды, но и сам в процессе жизнедеятельности изменяет экологическую среду. Особое зна- чение это приобретает у человека, который активно и сознательно изменяет окружающую среду, а вместе с тем и самого себя.

Âпроцессе своей деятельности человек вступает в сложные

èмногогранные отношения с окружающим материальным миром и обществом. Одной из существенных сторон этих отношений является постоянное, меняющееся по силе воздействие факторов внешней среды на нервно-психическую сферу человека.

Можно предположить, что если современный человек может создать для себя определенные комфортные условия существования и тем самым снизить влияние перепадов внешних условий, т.е. искусственно стабилизировать их (к таким стабилизирующим факторам можно отнести одежду, жилище, режим труда, отдыха и питания и др.), то в отличие от этих условий жизнь животных, в том числе и предков человека (и в определенной мере первобытного человека), отличается неравномерностью нагрузок. Периоды крайнего, максимального напряжения череду-

289

ются с периодами относительного покоя и расслабленности.

Âэтом заключается одно из существенных отличий животных от представителей растительного мира. Растения добывают питание с помощью листьев и корневой системы более или менее непрерывно. Колебания в их функционировании зависят от внешних ритмов (суточных, сезонных и др.), но зато большинство растений навеки приковано к месту своего обитания. А способность свободного перемещения в пространстве есть свойство высшего проявления жизни, и оно связано с апериодичностью, с неравномерностью действия раздражителей, с «импульсÍÛÌ» характером нагрузок и питания. У животных приемы пищи и воды непродолжительны, зато поиск пищи занимает много времени и энергии. По мнению А.Н.Лука (1968), в чрезвычайных обстоятельствах физиологическая деятельность животного переключается на работу в аварийном режиме. В этом переклю- чении и состоит первоначальная физиологическая адаптивная роль эмоций. Поэтому эволюция и естественный отбор закрепили в животном царстве это психофизиологическое свойство.

Ответная реакция на внешние воздействия, которые, как мы видим, имеют огромный диапазон колебаний, выражается целым комплексом сложных явлений, определяемых как эмоциональное состояние человека. Психоэмоциональное состояние является отражением процессов возбуждения и внешних раздражений в коре больших полушарий головного мозга и подкорковых вегетативных и центральных нервно-регуляторных образованиях, связанных с эндокринной системой регуляции, и в свою очередь вызывает в различной степени выраженные функциональные сдвиги со стороны всех систем организма.

Âэмоциональных реакциях, тесно связанных с приспособительными механизмами поведения животных и человека, можно выделить как внутренние психические переживания, зависящие главным образом от индивидуального опыта, так и переживания, связанные с непосредственным воздействием внешней среды по механизмам условных и безусловных рефлексов. В результате такого переплетения создается очень сложный комплекс эмоциональных реакций организма, изучение которых представляет определенные трудности.

Изложенный несколько ранее функционально-структурный подход к эмоциональной жизни человека позволяет вычленить

290