Яроцкий А.И. (ред.), Криволапчук И.А. (ред.) - Эмоции человека в нормальных и стрессорных условиях - 2001 г

.pdf

эндокринная система отвечала на это определенной перестройкой своих функций.

Пусковым механизмам адаптационных сдвигов наряду с психическими и физическими факторами, воздействующими на

|

анализаторы и кору го- |

||||

|

ловного |

мозга |

(созна- |

||

|

ние), является также и |

||||

|

эмоциональный |

фактор. |

|||

|

Причем в этих экстре- |

||||

|

мальных |

условиях суще- |

|||

|

ствования, |

связанных с |

|||

|

новизной |

обстановки, |

|||

|

элементами риска и нео- |

||||

|

пределенности, |

эмоцио- |

|||

|

нальный |

механизм адап- |

|||

|

тационной |

перестройки |

|||

Рис. 6. Момент броска прогибом с зах- |

функций |

организма выд- |

|||

ватом туловища, выполненый борцом |

вигается на первый план |

||||

Дитрихом (ФРГ, 112 кг.) в поединке с |

(Б.М.Федоров, |

1997; |

|||

супертяжеловесом Тейлором (США, 185 кг.) |

К.В.Судаков, |

1998). |

|||

на ХХ Олимпийских играх. Высокоэмо- |

|||||

циональный эффект |

Учитывая |

наличие |

|||

|

столь |

разнообразных |

|||

факторов, могущих вызвать эмоциональные реакции у космонавтов, можно было сказать, что первый полет человека в космос, первый его выход в открытое космическое пространство и другие полеты и действия космонавтов, связанные с первооткрывательством, а следовательно, и со встречей с новым и неизвестным фактором, чрезвычайным по силе стрессором вызовут целую гамму эмоциональных реакций — психических (напряженное ожидание), поведенческих (мимика и пантомимика), вегетативных (частый пульс и дыхание, гипергидроз и др.) и биохимических (изменение обменных процессов). И действительно, в первом полете человека в космос некоторые из этих явлений были отмечены. Так, например, частота пульса на активном участке полета (при взлете космического корабля) у Ю.А.Гагарина достигала 180 уд/мин (М.А.Герд, Н.И.Гуровский, 1962). То же отмечалось и при выходе А.А. Леонова в открытый космос. Частота пульса у него доходила до 162 уд/мин, а частота дыхания повысилась до 36 цик-

311

Периодическое осуществление оздоровительных мероприятий с использованием естественных факторов природы (водоемы, инсоляция, лес, горы и др.)

Системное использование в ходе тренировочных нагрузок и циклах физич. совершенствования средств восстановления и стимуляции работоспособности (кратковр. паузы, массаж, сауна)

Реализация общенных педагоги- ческих принципов спортивной тренировки в разрезе программы «Адаптация человека» и решения 3-го Всесоюзного симпозиума по проблемам адаптации

1

9

Спортивный результат как производное адекватного соотношения общей физической, технической, функциональной и психологической

8подготовки

|

|

6 |

Регулярное при- |

|

Внедрение в не- |

менение эмоцио- |

|

дельном тренировоч- |

нально-двигатель- |

7 |

ном цикле средств |

ных переключений |

функциональной |

|

(баскетбол, теннис, |

|

подготовки с целью |

плавание и др.) |

|

совершенствования |

координационных механизмов сердеч- но-сосудистой, дыхательной, терморегуляторной и мышеч- ной систем

Корреляционный расчет составляю- 2 щих ингредиентов оптимума трениро-

вочных нагрузок

Коррекция физи- ческих нагрузок в

3зависимости от переносимости их и динамики физического состояния борцов

4Проведение ОФП

âформе круговой нагрузки, включающей общеразвивающие, беговые, гимнасти- ческие на гибкость, на расслабление упражнения

Использование в недельном цикле атлетической гимнастики как индивиду-

5ально направленного средства гармони- ческого развития скоростно-силового качества

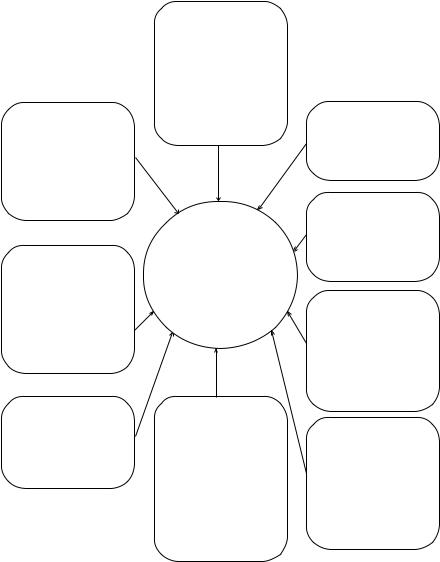

Рис. 7. Структурная схема системообразующих ингредиентов педагогического алгоритма тренировочного процесса при подготовке высококвалифицированных борцов греко-римского стиля

312

лов в минуту (П.В.Васильев, 1966).

При совершении работы по стыковке космического корабля «Джемини-II» с ракетой-мишенью у американского космонавта Р.Гордона пульс участился до 180 ударов, а частота дыхания — до 40 циклов в минуту (Ch.Berry, 1966).

Следует оговориться, что исследования эмоционального состояния как такового в орбитальных проектах космонавтов специально не проводились, так как для специалистов косми- ческой биологии и медицины главным было выяснение переносимости полетов и устойчивости космонавтов к различным воздействующим факторам, а также установление врачебного медицинского контроля за состоянием здоровья космонавтов непосредственно, когда в составе экипажа был врач-космонавт Б.Б.Егоров, или опосредованно (через телеметрическую переда- чу). Тем не менее ряд исследований помогает оценить эмоциональную устойчивость и характер эмоциональных переживаний и реакций космонавтов.

Своеобразным для космических медицинских исследований стал метод биотелеметрии с последующим математико-ста- тистическим анализом физиологических показателей. Благодаря такому методу можно по немногим показателям судить о целом ряде физиологических сдвигов. Опыт гистографического, автокорреляционного и спектрального анализов динамиче- ского ряда сердечных циклов показал, что математические методы выявляют такие особенности физиологических функций, для распознавания которых обычными методами требуются обширные исследования. На основе математи- ческого анализа удалось построить алгоритм контроля за состоянием космонавта при наличии только одного параметра — ритма сердечных сокращений (В.В.Парин, Р.М.Баевский, 1966; В.Б.Парин и др., 1968; Р.М.Баевский и др., 1984).

Характерно, что степень эмоционального напряжения снижают не только последующие полеты того же космонавта, но и полеты его товарищей. Так, по мнению В.И.Яздовского с соавт. (1964), успешный полет Ю.А.Гагарина уменьшил степень эмоционального напряжения у Г.С.Титова. Однако сообщение о некоторых неприятных ощущениях, возникших у космонавта-2, сказалось на функциональном состоянии А.Г.Николаева в предстартовом периоде. Если за 5 минут до вылета частота пульса у Ю.А.Гагарина

313

314

Рис. 8. Структура модельного соединения упражнения на гибкость. Цифрами показана последовательность выполнения упражнений

возросла (в процентах к исходной величине) на 168,7%, то у Г.С.Титова — на 155,0%, а у А.Г.Николаева — на 175%.

Если максимальная частота пульса при выходе в открытый космос у А.А.Леонова достигла 162 уд/мин, то у космонавта Е.В-

.Хрунова она была равной 154 уд/мин, а у А.С.Елисеева, совершавшего переход из космического корабля «Союз-5» в корабль «Союз-4» при их стыковке вторым, то есть после выхода в космос Е.В.Хрунова, частота пульса не превышала 144 уд/мин.

Космические полеты приносят поразительные научные открытия, знакомят с совершенно новыми неожиданными явлениями и, естественно, вызывают у космонавтов чувство удовлетворения, положительные стенические эмоции. Но вместе с тем любой запуск таит в себе опасность. Это может быть столкновение с метеоритом или выход из строя какой-нибудь системы. Отказ парашютной системы на корабле «Союз», как известно, послужил причиной гибели, одного из первых покорителей космоса космонавта В.М.Комарова. По сути дела, пока еще каждый космический полет имеет испытательный характер, и никто не может гарантировать стопроцентный успех.

Исследователи, занимавшиеся проблемами космической психологии, подчеркивают неизбежность при полете в космос состояния тревоги и настороженности. Некоторые зарубежные специалисты говорят даже об инстинктивном страхе перед космосом. Действительно, космонавты переживают естественное чувство настороженности в связи с новизной и возможной опасностью многих ситуаций, с которыми они могут столкнуться. Реакция человека в таких условиях прежде всего сопровождается более или менее выраженными эмоциональными переживаниями.

Огромная эмоциональная нагрузка ложится на космонавта в аварийных ситуациях, когда, например, из-за отказа автоматики ему приходится самому сажать корабль по ручному циклу. В этих условиях достаточно малейшей неточности в ориентации в момент включения тормозной двигательной установки и космический корабль уйдет на другую орбиту.

Возвращение на Землю из космоса, как показал опыт орбитальных полетов, таит в себе наибольшие опасности и целый ряд неожиданностей, могущих вызвать значительное эмоцио-

315

нальное напряжение. На долю летчика-космонавта А.Г-

.Николаева выпала одна из таких неожиданностей. Вот как он описывает свои переживания в этот момент: «Очень интересное явление, когда начинает гореть корабль при вхождении в плотные слои атмосферы. В иллюминаторах бушует пламя и слышится треск. Думаешь, не отлетит ли кусок обшивки корабля. Но я знаю конструкцию корабля, и таких сомнений у меня не должно быть. Говорю себе: «Спокойно, пусть горит, идет нормальный спуск».

Поведение космонавта в этой ситуации было спокойным, свидетельствовавшим о его высоком самообладании. Он смог легко подавить возникшую тревогу (типа ориентировочной реакции) и правильно оценить происходящее.

В дальнейшем, при межпланетных полетах, когда будут использоваться вторая и третья космические скорости, опасность полетов, очевидно, увеличится. Вот мнение директора английской экспериментальной радиоастрономической обсерватории об опасности космических полетов: «Риск настолько огромен, что от человека потребовалась совершенно новая, невиданная степень храбрости. Русские и американцы овладели этой новой степенью храбрости, но мы должны осознать, что в то время, как риск выхода на околоземную орбиту огромен, риск высадки на Луну и возвращения на Землю просто не подлежит оценке. Приближаясь к Луне, корабль будет нестись к ней со скоростью свыше шести тысяч миль в час. Момент вклю- чения тормозных ракет, который должен быть выбран с правильностью до доли секунды, замедлит полет космического корабля до такой степени, что он выйдет на околоземную орбиту с удалением 60—100 миль от поверхности Луны. При возвращении на Землю, если космический корабль войдет в плотные слои атмосферы под слишком большим углом, он сгорит. Если угол, наоборот, будет слишком мал, космический корабль вырвется из атмосферы и навсегда потеряется в космосе.

Все это свидетельствует о чрезвычайной важности проблемы изучения влияния эмоционального стресса на поведение человека в экстремальных условиях.

В этом отношении имеет также большое значение проблема психологической совместимости. Не касаясь здесь всех воп-

316

росов групповой психологии, мы хотим лишь отметить этот фактор как имеющий непосредственное отношение к возникновению эмоционального стресса при наличии конкретных ситуаций между членами космического экипажа. По-видимому, экстремальные факторы могут существенно влиять на взаимоотношения между членами экипажа и службами обеспечения полета. Отмечалось, что к концу полета корабля «Аполлон-7» космонавты все чаще проявляли раздражительность и нетерпение. Они иногда начинали спорить с операторами наземных наблюдательных станций. В разговоре с Землей Ширра даже напомнил о гибели трех космонавтов при пожаре корабля «Аполлон-1» в 1967 г. на стартовой площадке во время наземных испытаний. Дело кончилось тем, что космонавты сняли с себя все биодатчики. Космонавт Эйзел отказался даже обсуждать эту проблему с руководителями полета и обвинил наземный центр в том, что космонавтам наговорили «красивых слов» о снаряжении, хотя оно никуда не годится.

В рассматриваемом плане интересны также ответы участников годичного медико-технического эксперимента, проведенного в герметической кабине. На вопрос: «Какие советы вы хотели бы дать тем людям, которые могут оказаться в подобных условиях — в космосе, на другой планете, на Земле?» — испытатель А.Божко ответил: «Пусть очень серьезно отнесутся к подбору экипажа. Методы такого подбора имеются, но есть немало и нерешенных вопросов. Не исключено, что откажут не агрегаты, а люди, коллектив, если он будет подобран не совсем удачно. Неплохо, если они смогут сначала пожить некоторое время вместе, чтобы «притереться» друг к другу. Мы эту практику прошли и знаем, что это не всегда легко». Интересно замечание врача-испытателя Г.Мановцева: «Им (т.е. космонавтам) также надо запастись большим терпением, деликатностью, уступчи- востью. Думается, что надо отказаться от всяких игр, даже шахмат. Это может стать источником обострения ситуаций».

Приведенные примеры с достаточной ясностью дают понять, насколько серьезные требования предъявляются к космонавтам экстремальными условиями существования. В будущих исследованиях, как в наземных моделирующих экспериментах, так и в условиях реальных космических полетов, несом-

317

ненно, будет уделено должное внимание изучению эмоционального стресса. С усложнением космических полетов, с большим удалением космических кораблей от Земли и в более длительных полетах эмоциональный стресс будет играть немаловажную роль в изменении поведения и работоспособности космонавтов. Именно только в длительных полетах на первый план выдвинется проблема сенсорной депривации с ее разновидностями — однообразием и монотонностью окружающей обстановки. Заметим, что в настоящее время в орбитальных полетах и даже в полете вокруг Луны и на Луну космических кораблей «Аполлон» преобладает сенсорноинформационная перегрузка, а не сенсорная депрессия, что может приводить к быстрому утомлению космонавтов. Так, при полете космического корабля «Аполлон- 8» запланированные наблюдения на Луне были несколько сокращены в связи с утомлением космонавтов. Завершая полет, космонавты не смогли скрыть усталости. Командир экипажа Фрэнк Борман заявил, что он сокращает время телевизионной передачи, чтобы дать своим товарищам возможность поспать. Командир корабля попросил прекратить передачу музыки с Земли, которая мешала отдыху космонавтов.

После посадки на Луну лунного отсека «Орел» 21 июля 1969 г. американские космонавты Н.Армстронг и Э.Олдрин были так возбуждены, что не могло быть и речи об отдыхе и сне, как это было предусмотрено программой, и запросили разрешения у руководителя полета совершить немедленно прогулку по поверхности Луны. Заметим, кстати, что при достаточ- ном внимании к вопросам эмоционального и психического состояния космонавтов вполне можно было бы предусмотреть, что в столь необычной обстановке при первой посадке человека на Луну возбуждение космонавтов будет чрезвычайно большим и, следовательно, режим их труда и отдыха должен был планироваться иначе. После первой лунной прогулки Н.Армстронга и Э.Олдрина их сон вследствие большого эмоционального возбуждения также был весьма тревожным.

В условиях космического полета человеку приходится испытывать действие раздражителей значительной интенсивности, эффект которого обычно рассматривается интегрально как утомление. Приведенные данные

318

позволяют думать, что в создании этого эффекта, повидимому, определенную роль играет вовлечение в ответную реакцию организма оборонительного рефлекса и связанного о ним неприятного эмоционального тона ощущений. Знание рефлекторных механизмов формирования эмоционального тона, его динамики и условий перехода отрицательного тона в эмоционально индифферентный дает возможность в известной мере, во-первых, следить за развитием процесса утомления, а во-вторых — управлять им.

Пункт первый базируется на положении о том, что если возникновение отрицательных эмоциональных реакций, с одной стороны, влияет на развитие утомления, то, с другой стороны, ощущения дискомфорта вместе с тем сами могут служить показателями функциональных изменений, происходящих в состоянии центральной нервной системы. Учет эмоциональных реакций в целом, то есть как на сильные воздействия различ- ных по модельности комплексов раздражителей (шумы, вибрация и т.п.), так и на раздражители, связанные с выполнением рабочих операций, а также вообще всей окружающей обстановки, позволит, таким образом, косвенно судить об изменениях, происходящих в функциональном состоянии центральной нервной системы космонавтов. Отсюда следует, что в результате проведения специальных исследований можно будет разработать ряд своеобразных контрольных определений функциональных состояний центральной нервной системы космонавта. Для такого рода контроля окажутся полезными субъективные отче- ты космонавтов, выраженные в виде ранговых оценок степени эмоционального воздействия тестовых раздражителей. При этом мы уже не спрашиваем человека о его самочувствии, а судим о нем на основании сообщения им ранговых оценок степени приятности или неприятности предъявляемых тестовых раздражителей. Установленные в экспериментах корреляции субъективных оценок с показателями объективно регистрируемых реакций и общим функциональным состоянием центральной нервной системы человека, позволяют думать, что разработки такого рода контроля вполне реальны.

Что касается длительных космических полетов, то, как мы уже говорили, характерной особенностью их выполнения, повидимому, может быть обстановка, связанная с сенсорной депривацией, что приведет к необычным условиям функционирования анализаторов. Говоря об этом,

319

А.В.Лебединский, Н.И.Арлощенко и др. (1964) указывали на два момента, которые могут приводить к своеобразным формам функционирования анализаторов. Под этим следует иметь в виду: 1) ограничение привычной для наземных условий информации, приводящее к нарушению стереотипа; 2) включение дополнительных раздражений на этом фоне (вибрация, шум и др.).

В литературе обоим пунктам уделяется большое внимание. Так, Хейт (1960) говорит о них как о «скудности сенсорных ощущений» в условиях изолированности и пребывания в пространстве малого объема. Длительное пребывание человека в такой искусственно созданной (в смысле сенсорных ощущений) среде резко сказывается на состоянии человека. Оно проявляется в изменении в худшую сторону познавательных и эмоциональных процессов, то есть в понижении способности предаваться сложным размышлениям и в повышенной возбудимости. Было также установлено, что при подобном состоянии наблюдаются значительные интеллектуальные отклонения в форме галлюцинаторных проявлений. Следовательно, создается впечатление, что разгрузка мозга от нормального потока сенсорных раздражений может вызвать серьезные психические нарушения.

Предполагается, что в длительном космическом полете зна- чительное время космонавты будут заняты операторской работой (Н.Н.Гуровский, 1967; Ф.П.Космолинский, Б.А.Душков, 1967). Концентрация внимания на пульте управления приводит к однообразию рабочей обстановки и снижает общий нервно-психический тонус.

Хейт (1958) сообщает об исследовании, проведенном на группе благоприятно настроенных добровольцев, которые должны были выполнять в течение 30 часов сложное операторское задание. Оно заключалось в наблюдении за комплексом показаний и внесении необходимых корректив при обнаружении отклонений от нормы. За исключением кратковременных перерывов для приема пищи, отдыха и физических упражнений, испытуемые все время продолжали выполнять задание. При этом им не разрешалось спать. Через различное время у всех были отмечены нарушения поведения (зрительные и проприоцептивные галлюцинации), вредно отражавшиеся на работоспособности. Произошло следующее: испытуемые, пытаясь сохранить первоначально высокий уровень рабо-

320