- •Стрептококки

- •Гонококки

- •Семейство enterobacteriaсeae

- •Кишечная палочка — возбудитель эшерихиозов

- •Сальмонеллы — возбудители брюшного тифа, паратифов а и в

- •Сальмонеллы — возбудители пищевых токсикоинфекций

- •Шигеллы — возбудители бактериальной дизентерии

- •Протей (Proteus)

- •Клебсиеллы (к1еbsiе11а)

- •16 «Микробиология» 241

- •Бруцеллы

- •Возбудитель туляремии

- •Возбудитель сибирской язвы

- •Возбудители кампилобактериоза

- •Возбудители респираторных инфекций Микобактерии туберкулеза

- •Коринебактерии дифтерии

- •Бордетеллы — возбудители коклюша

- •Легионеллы

- •Патогенный клостридии

- •Возбудители газовой гангрены

- •Возбудитель столбняка

- •Возбудитель ботулизма

- •Патогенные спирохеты

- •Возбудитель сифилиса

- •Возбудители лептоспироза

- •Возбудитель эпидемического возвратного тифа

- •Возбудители эндемического клещевого возвратного тифа

- •Возбудители малярии

- •Возбудители трихомоноза

- •Возбудители кожного лейшманиоза

- •Возбудитель висцерального лейшманиоза

- •Патогенные грибы

- •Возбудитель трихофитии

- •Возбудитель микроспории

- •Возбудитель фавуса

- •Возбудитель эпидермофитии стоп

- •Возбудитель криптококкоза (бластомикоз Буссе — Букше)

- •Возбудитель хромомикоза

- •Патогенные риккетсии

- •Возбудители вирусных инфекций

- •Вирус фекально-орального гепатита ни а ни в, или е

- •Вирусы коксаки

- •Вирусы есно

- •Возбудитель бешенства

- •Вирус иммунодефицита человека

- •Вирусы -возбудители гепатита в

- •Аденовирусы

- •Онкогенные вирусы

- •Неканонические вирусы - возбудители медленных спонгиозных энцефалопатий

- •Госпитальные инфекции

СПЕЦИАЛЬНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

ПАТОГЕННЫЕ КОККИ

Микроорганизмы, имеющие шарообразную форму, довольно широко распространены в природе. В связи с особенностями морфологической организации они объединяются под принципиальным названием «кокки». Некоторые из кокков патогенны для человека. Их болезнетворная способность проявляется в том, что они вызывают в организме воспалительные процессы, протекающие с активным гноеобразованием, поэтому их называют еще гноеродными кокками.

Патогенные для человека кокки относятся к трем семействам: Мiсrососсасеае, Streрtососсасеае, Nеisseriaceae. В соответствии с классификационной принадлежностью патогенные кокки различаются взаимным расположением клеток, окраской по Граму, типом дыхания, биохимическими и патогенными свойствами.

Первостепенное значение в патологии человека имеют кокки грамположительные (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательные (гонококки, менингококки).

Стафилококки как наиболее ферментативно активные непритязательны к питательным средам и способны вызывать неспецифические гнойно-воспалительные заболевания.

Стрептококки, имеющие более ограниченный спектр ферментативных свойств, нуждаются в том, чтобы в питательных средах присутствовала сыворотка крови животных или человека. В плане паразитизма эта их особенность наряду со способностью вызывать неспецифические гнойно-воспалительные заболевания проявляется этиологической ответственностью как возбудителей скарлатины, рожистого воспаления, ревмокардита, гломерулонефрита.

Менингококки и гонококки, обладающие слабо выраженными ферментативными свойствами, характеризуются как облигатные паразиты, при выращивании требуют присутствия в питательной среде сыворотки крови или спинномозговой жидкости и вызывают такие антропонозные инфекции как эпидемический менингит и гонорею. Сопоставление культуральных, ферментативных и па-

214

тогенных свойств пиогенных кокков демонстрирует зависимость уровня паразитизма, культуральной притязательности и спектра ферментативной активности.

Грамположительные кокки (стафилококки, стрептококки)

Стафилококки

Стафилококки (от греч. йарпу1о5 — виноградная гроздь) относятся к семейству Мiсrососсасеае, роду Staphylococcus, в котором различают три основных вида: St. aureus, St. epidermidis, St. saprophyticus. Они широко распространены во внешней среде — воздухе, воде, почве. В организме человека стафилококки обитают на кожных покровах, а также слизистых оболочках верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта.

Каждый вид стафилококка подразделяется на экологические варианты (эковары). St. aureus включает шесть эковаров по основным хозяевам: А (человек), В (свинья), С (домашняя птица), О (крупный рогатый скот), Е (собаки, овцы), F (голуби).

Резервуаром патогенных штаммов являются бактерионосители и больные люди, у которых стафилококки обнаруживаются на кожных покровах и слизистых оболочках верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта.

Морфология. Стафилококки — бактерии сферической формы диаметром 0,5—3,5 мкм. Делятся они беспорядочно в нескольких плоскостях, образуя скопления в виде виноградной грозди. Неподвижны, не образуют спор и капсул, иногда трансформируются в L-формы.

Культуральные и ферментативные свойства. По типу дыхания стафилококки относятся к факультативным анаэробам; при выращивании в аэробных условиях нуждаются в аминокислотах и витаминах, а в анаэробных — в урациле и углеводах. Среди них есть и строгие анаэробы.

К питательным средам непритязательны и хорошо растут на мясо-пептонном бульоне и мясо-пептонном агаре при рН 7,0—7,2. На мясо-пептонном бульоне образуют мелкие, округлые, выпуклые, с ровными краями колонии белого, лимонно-желтого или золотистого цвета. Лучше растут на питательных средах, содержащих 15 % NаС1, поэтому элективными считаются молочно-солевой и желточно-солевой агар Чистовича. При культивировании в мясо-пептонном бульоне стафилококки вызывают диффузное помутнение.

Ферментативная активность стафилококков определяется довольно широким спектром сахаролитических и протеолитических ферментов. Они ферментируют до кислоты глюкозу, лакто-

215

зу, мальтозу, маннит, сахарозу, глицерин. Свидетельством патогенности является способность ферментировать аргинин, что связано с уровнем образования ά-токсина. Стафилококки восстанавливают нитраты в нитриты, продуцируют уреазу, каталазу, фосфатазу, образуют аммиак и сероводород. Протеолитические свойства стафилококков проявляются также в способности разжижать желатин, свертывать молоко, иногда — сыворотку.

Антигенная структура представлена тремя полисахаридами:

А (антиген вирулентных штаммов), полисахарид В (антиген невирулентных штаммов), С (особый антиген). Их специфичность лежит в основе разделения стафилококков на серовары.

Факторы вирулентности. Токсинообразование характеризуется способностью к синтезу свыше 25 экзотоксинов и ферментов патогенности, которые обладают гемолитическим, летальным и дермонекротическим действием. Среди экзотоксинов выделяют ά-, β-, γ-гемолизины; ά-токсин; лейкоцидин; энтеротоксин; эксфолиатин. Гемолизины вызывают разрушение оболочки эритроцитов; ά-токсин лизирует эритроциты человека, оказывает цитотоксическое, кардиотоксическое действие, вызывает необратимый спазм сосудов; лейкоцидин разрушает лейкоциты и макрофаги;

энтеротоксин вызывает пищевые отравления, а эксфолиатин — пузырчатку новорожденных и импетиго. К основным ферментам патогенности относятся: коагулаза, гиалуронидаза, лецитиназа, пенициллиназа.

Патогенные стафилококки по признаку патогенности разделяют на три группы:

безусловно патогенные (образуют зоны гемолиза на кровяном агаре, вызывают коагуляцию плазмы крови в течение 1—2 часов, при внутрикожном введении кролику — некроз);

условно-патогенные (вызывают частичный гемолиз кровяного агара, коагуляцию плазмы через 6—8 часов, при вынужденном введении — покраснение без некроза тканей);

сапрофитные (не обладают вышеперечисленными свойствами).

Резистентность. Стафилококки устойчивы к факторам внешней среды: высушиванию, замораживанию, солнечному свету; чувствительны ко многим анилиновым красителям. Многие штаммы за счет выработки пенициллиназы обладают множественной антибиотикорезистентностью.

Эпидемиология. Источником инфекции может быть больной или бактерионоситель. Входными воротами инфекции служат любые повреждения кожи и слизистых. Основными механизмами передачи являются: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактно-бытовой и алиментарный.

Патогенез. Внедряясь, стафилококки вызывают гнойные поражения. Распространяясь затем из первичного очага инфекции, могут вызывать септицемии и септикопиемии. Практически все

216

органы и ткани организма человека могут быть поражены воспалительными процессами, вызванными стафилококками. В зависимости от локализации возбудителей развиваются: фурункулез, карбункулез, пиодермии, экземы, абсцессы, пневмонии, аппендициты, холециститы, энтероколиты, сепсис и др. Стафилококки определяют тяжесть протекания смешанных инфекций и часто выступают как возбудители госпитальных инфекций.

Лабораторная диагностика. В качестве исследуемого материала используют гной, мочу, кровь, мокроту, отделяемое слизистых оболочек; при токсикоинфекциях — рвотные массы, промывные воды, испражнения. Используют бактериоскопический и бактериологический методы.

При бактериоскопическом методе используют окраску по Граму, определяя в мазке типичные морфологические признаки. Несмотря на то, что стафилококки принадлежат к наиболее легко обнаруживаемым и распознаваемым коккам, при подтверждении диагноза возникают определенные трудности в связи со следующим:

стафилококки обладают большим разнообразием проявлений биологической активности, зависящей от разных, не всегда учитываемых факторов, а также выраженной морфологической широкой изменчивостью, в том числе и под влиянием антибиотиков;

стафилококки являются представителями нормальной микрофлоры из группы условно-патогенных микробов, и наряду с непатогенными, патогенные стафилококки обитают в организме людей, распространяясь в нем весьма неравномерно. Например, применение антибиотиков в неактивных дозах способствует образованию L-форм стафилококков, которые, обладая рядом нетипичных свойств, сохраняют основное — вызывать гнойно-воспалительный процесс. Хронические стафилококковые инфекции чаще всего и вызываются L-формами возбудителя. Существует также мнение, что белый стафилококк, не вызывающий коагуляции плазмы и не типирующийся специфическими фагами, то есть не обладающий классическими признаками патогенности, ответственен за гнойно-воспалительные осложнения в хирургии.

Бактериологический метод. Для выделения чистой культуры производят посев на желточно-солевой, молочно-солевой, кровяной агары. Идентификацию проводят по гемолитическим свойствам, лецитовителлазной активности, плазмокоагулирующей и ги-алуронидазной способности и характеру пигмента. Обязательным тестом на болезнетворность является также подтверждение способности расщеплять маннит в анаэробных условиях. Для выявления источников инфекции проводят фаготипирование. В связи с широким распространением антибиотикоустойчивых штаммов определяют чувствительность к антибиотикам.

Профилактика и лечение. К мерам общей и специфической профилактики стафилококковых заболеваний относят:

борьбу с источниками инфекции (лечение больных, санацию носителей, санитарно-гигиенические мероприятия);

активную иммунизацию по показаниям стафилококковым анатоксином, стафилококковой вакциной.

Для лечения острых стафилококковых инфекций рекомендуют использовать антибиотики, относящиеся к производным пенициллина, тетрациклина, макролидам и сульфаниламидные препараты. Применяют также бактерийные препараты (антифагин, бактериофаг, анатоксин), которые оказывают специфическое действие и одновременно стимулируют неспецифическую резистентность организма.

Терапия тяжелых форм стафилококковых поражений требует сочетанного действия антибиотиков и противостафилококкового гамма-глобулина или гипериммунной противостафилококковой плазмы.

Хронические стафилококковые инфекции лечат иначе. Главная причина развития этих форм заключается в неполноценности факторов естественной защиты организма (низкий уровень иммунологической реактивности, слабый ответ на антигенные раздражители). Для лечения применяют:

аутовакцины, стимулирующие фагоцитоз и усиливающие антимикробный иммунитет;

анатоксины, создающие антитоксическую защиту.

Стрептококки

Стрептококки (от греч. streptos — цепочка) относятся к семейству Streрtососсасеае, в котором различают согласно классификации Д. Берги (1974) 21 вид, пять из которых не обладают выявленными групповыми антигенами.

По признаку выраженности гемолитической активности они подразделяются на три группы: β-стрептококк — гемолитический, ά-стрептококк — зеленящий, γ-стрептококк негемолитический.

Экология стрептококков изучена недостаточно, в связи с чем окончательно не определена классификация по этому показателю. Ориентировочная классификация выглядит следующим образом:

облигатные паразиты человека — Streрtососсus руоgеnes;

облигатные и условно-патогенные паразиты человека, имеющие общие видовые названия с паразитами животных,— Str. рneumoiae, Str. faecalis, Str. faecium, Str. equisimilis;

условно-патогенные паразиты человека — Str. anginosus, Str. salivarius, Str. mitis;

сапрофиты — Str. 1асtis, Str. еremоris, Str. thermophilus;

облигатные патогенные и условно-патогенные паразиты для животных — Str. zoopidermicus, Str. bovis, Str. avium, Str. uberis .

Морфология. Стрептококки имеют шаровидную и овальную форму, размер около 2 мкм, в мазках располагаются попарно или образуют цепочки. Спор не образуют, неподвижны, способность к капсулообразованию имеет Str. рneumoiae.

Культуральные и ферментативные свойства. На простых питательных средах стрептококки не растут, требуют добавления глюкозы, сыворотки и крови, поскольку неспособны синтезировать аминокислоты, пурины, витамины.

По типу дыхания относятся к факультативным анаэробам, но встречаются и облигатные анаэробы.

На плотных питательных средах образуют мелкие, полупрозрачные, сероватые колонии; на жидких — наблюдается придонный рост с образованием хлопьевидного осадка без поверхностной пленки.

Стрептококки обладают сахаролитической активностью в отношении глюкозы, лактозы, маннита, сбраживая их до кислоты без образования газа; не восстанавливают нитраты в нитриты; не разжижают желатин; свертывают молоко; растворяют фибрин.

Антигенную структуру представляют четыре антигенные фракции:

М-белок, определяет вирулентность и иммуногенность стрептококков; в его состав входят: тейхоевая кислота, липопротеиназа и антиген, ассоциированный с М-белком (активен при ревматизме и гломерулонефрите);

Т-белок (в его состав входят О-, К- и L-антиген) характеризуется вариантной специфичностью; термолабилен, обладает устойчивостью к трипсину и пепсину;

С-вещество, полисахарид, общий для всей группы гемолитических стрептококков;

К-белок, не имеет отношения к вирулентности, антитела к нему не обладают защитными свойствами.

Факторы вирулентности. Токсинообразование стрептококков определяется способностью синтезировать экзотоксин. Стрептококковый экзотоксин (токсин Дика, эритрогенный токсин, пирогенный экзотоксин, скарлатинозный токсин) существует в форме нескольких серологических типов: А, В, С. Обладает высоким уровнем токсичности, аллергенности и иммуногенности. К нему получены антитоксические сыворотки, обладающие защитными свойствами. Особенностью стрептококкового экзотоксина является способность повышать чувствительность к действию разных токсинов, например, к токсину брюшнотифозных бактерий. Кроме этого, стрептококки группы А способны продуцировать ферменты патогенности и так называемые «токсины частного приложения»:

стрептолизин S — гемолизин, содержит 2 млн. гемолитических единиц, устойчив к кислороду;

стрептолизин О — гемолизин, инактивирующийся в присутствии кислорода, обладает гемолитическими свойствами, кардиотропностью;

нуклеазы — усиливают инвазионные свойства стрептококков;

гиалуронидаза — фактор инвазивности;

протеиназа, стрептокиназа, липаза и др.

В организме человека стрептококки обнаруживаются в полости рта, верхних дыхательных путях, в кишечнике, на коже.

Эпидемиология. Источником инфекции являются больные и носители. Основные механизмы заражения — аспирационный и контактный, контактно-бытовой.

Патогенез. Стрептококки могут вызывать гнойно-воспалительные процессы различной локализации. Стрептококковые инфекции разделяют на нагноительные (ангины, пневмонии, рожистые воспаления, импетиго, сепсис и др.) и ненагноительные (скарлатина, ревматизм). Анаэробные стрептококки являются возбудителями тяжелых послеродовых сепсисов, гангрены; стрептококки группы А — ревматизма, скарлатины, ангины, рожи, пиелонефрита, гломерулонефрита, хронического тонзилита; Str. faecalis, вызывает гастроэнтероколиты; Str. рneumoiae обуславливает развитие бронхопневмоний.

Иммунитет после перенесения стрептококковых инфекций малонапряженный, непродолжительный, антиинфекционный (сочетает антибактериальный и антитоксический) с высоким уровнем аллергических проявлений.

Лабораторная диагностика. Исследуемым материалом являются мокрота, гнойное отделяемое, кровь, моча, испражнения. Используют бактериоскопический, бактериологический, серологический методы исследования.

Бактериоскопический метод предполагает окраску мазков по Граму (грамположительны) и наблюдение характерного расположения бактерий попарно и в виде цепочек.

Бактериологический метод связан с выделением чистой культуры на кровяном агаре и сахарном бульоне с ее последующей идентификацией.

Серологическая диагностика заключается в определении в сыворотке крови 0-стрептолизина, антистрептогиалуронидазы, стрептокиназы, в том числе с люминесцентными сыворотками.

Грамотрицательные кокки (менингококки, гонококки)

Менингококки

Менингококковые инфекции протекают в трех клинических формах — назофарингита, менингита и менингококцемии, из них наиболее тяжело — эпидемический цереброспинальный менингит. Это инфекционное заболевание вызывается менингококками и сопровождается гнойным воспалением мозговых оболочек и изменениями черепно-мозговых нервов.

Менингококки относятся к семейству Nеisseriaceae, роду Nеisseria, виду Nеisseria meningitidis.

Морфология. Менингококки представляют собой парные кокки бобовидной формы (в мазке напоминают кофейные зерна), они неподвижны, спор и капсул не образуют.

Культуральные и ферментативные свойства. Аэробы или факультативные анаэробы. На обычных питательных средах не растут, используют те, которые содержат сыворотку или спинномозговую жидкость человека. Оптимум рН среды 7,2—7,4, температура — 36—37 °С. На плотных средах образуют нежные прозрачные колонии диаметром 2—3 мм, на сывороточном бульоне — муть и осадок, через три-четыре дня на поверхности среды образуется пленка.

Ферментативная активность у менингококков выражена крайне слабо, они разлагают глюкозу и мальтозу до кислоты, обладают оксидазной активностью.

Факторы вирулентности. Токсинообразование характеризуется наличием субстанций, обладающих свойствами экзо- и эндотоксинов.

Антигенная структура. В антигенной структуре выделяют три фракции: углеводную, общую для всех менингококков; протеиновую, общую с гонококками и пневмококками; полисахаридную, специфическую.

Эпидемиология. Источники инфекции — больные и носители. Заражение происходит воздушно-капельным путем.

Патогенез и клиника. По данным В. И. Покровского, носительство в 25—35 % случаев определяет менингококковые назофарингиты, риниты.

Появились данные о том, что менингококки могут преодолевать барьеры лимфоидного кольца и размножаться в тканях и органах. Часто менингококковая инфекция протекает в виде легких, стертых форм. Гнойные менингиты являются болезнью носителей. Восприимчивость у разных людей к менингококку зависит в целом от состояния носоглоточного барьера, естественного иммунитета и естественной иммунизации при носительстве.

Менингококки вызывают эпидемический церебральный менингит — тяжелый инфекционный процесс, при котором поражаются оболочки головного и спинного мозга. Клинически выражается в виде Сильных головных болей, высокой температуры, судорог, ригидности затылочных мышц.

Спинномозговая жидкость содержит большое количество лейкоцитов, менингококков. Возможно развитие менингококкоцемии и назофарингитов.

Лабораторная диагностика. Исследуемым материалом является спинномозговая жидкость, кровь, смыв с носоглотки. Применяют бактериоскопический, серологический методы диагностики.

Бактериоскопический метод используют при микроскопии окрашенных по Граму и Леффлеру мазков из осадка спинномозговой жидкости.

Выделение чистой культуры и ее идентификацию проводят на специальных средах с помощью тестов на оксидазную активность, ферментативные и антигенные свойства.

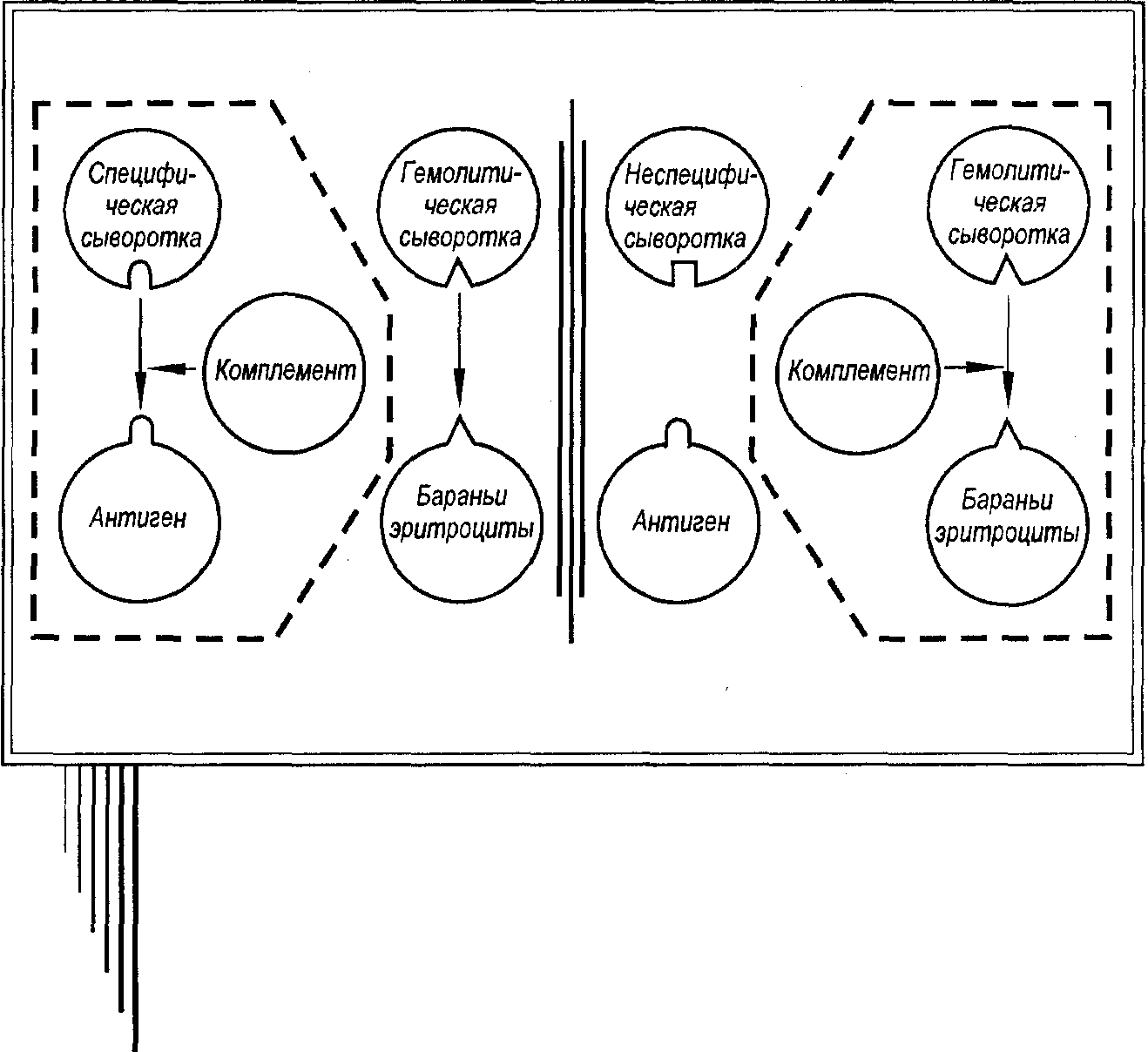

Серодиагностику проводят, используя реакции преципитации, связывания комплемента.

Лечение и профилактика. Для химиотерапии используют антибиотики группы пенициллина и тетрациклина, стрептомицин, сульфаниламиды. Общая профилактика заключается в проведении санитарно-профилактических мероприятий при эпидемиях и санации носителей; препараты для специфической профилактики отсутствуют.