- •Глава I

- •1862-1885 Гг.

- •Глава II

- •1884-1903 Гг.

- •Глава III

- •1903-1906 Гг.

- •31 Августа 1903 г.

- •Глава IV

- •I Государственная Дума.

- •1906 Г.

- •Глава V

- •1906-1907 Гг.

- •Глава VI

- •II Государственная Дума

- •20 Февраля – 3 июня 1907 г.

- •Глава VII

- •3Июня – 31 октября 1907 г.

- •Глава VIII

- •III Государственная Дума.

- •1 Ноября – 31 декабря 1907 г.

- •Глава IX

- •1908 Г.

- •27 Мая 1908 г.

- •Глава X

- •1909 Г.

- •Глава XI

- •1910 Год

- •Глава XII

- •1910 Г.

- •Глава XIII

- •1911 Г.

- •19 Февраля 1911.

- •19 Февраля 1911 г.

- •2 Марта 1911 г.

- •Глава XIV

- •1911 Г.

- •Глава XV

- •1 Сентября 1911 г.

- •7 Сентября 1911 г.

- •Глава XVI

- •Глава I

- •Глава II

- •Глава III

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава VI

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •Глава X

- •Глава XI

- •Глава XII

- •Глава XIII

- •Глава XIV

- •Глава xvсмерть

- •Глава XVI

Глава VI

II Государственная Дума

20 Февраля – 3 июня 1907 г.

Подготовка к выборам в Думу. Декларация 6.III.1907 г. Реакция на речь П. А. Столыпина. «Не запугаете!» Воспоминания В. Шульгина. Общественный резонанс. Мемуары В. Маклакова. Ораторский дар Столыпина. Продовольственное дело. Речь о военно-полевых судах. Столыпин и кадеты. Защита государственной росписи. Полемика с Головиным. Попытки компромисса с Думой. Политический кризис. Правительственное сообщение о заговоре. Дело «Военной организации». Речь об устройстве быта крестьян: «Нам нужна великая Россия!» Встречи с лидерами фракций. Давление «справа».Дума накануне роспуска.

ВЫБОРЫ В НОВУЮ ДУМУ обещали быть жаркими: оппозиция повела активную агитацию, искажая, интерпретируя замыслы властей в свою пользу. Император НиколайII, памятуя о неудачном опыте выборов вIДуму, также решил не ждать у моря погоды: от политики полного невмешательства решено было перейти к мягкому нажиму на общественные силы страны. В. А. Маклаков, оценивая эту политику как неудачную, замечает:

«Инициатива этого шага, как почти всех главных ошибок Столыпина, исходила опять от Государя». И далее: «Выборы оказались первой, но зато очень большой неудачей Столыпина» [33, с. 56].

Накануне выборов нового состава Государственной Думы генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам и для сведения Наместнику Его Императорского Величества на Кавказе были направлены правительственные телеграммы следующего содержания:

«С наступлением начала выборов некоторые политические партии, с целью склонить на свою сторону избирателей, не ограничиваются распространением среди населения своих взглядов и убеждений путем печати и собраний, но силятся представить в искаженном свете действия и намерения Правительства, для проведения на выборах лиц, враждебно к нему настроенных. Вам, как представителю власти, не надлежит вмешиваться в борьбу партий и проводить давление на выборы. Подтверждаю неоднократные указания мои на обязанность вашу ограждать полную свободу выборов, пресекая лишь самым решительным образом попытки использовать публичные собрания для агитации революционной. Но, ограничив этим вмешательство администрации в выборную кампанию, считаю нужным указать вам на необходимость широкого опровержения всех ложных слухов, представляющих в извращенном виде действия и виды Правительства.

Ясно и определенно поставленная программа Правительства известна вашему превосходительству. Обнародованная 24-го августа, она не нуждается в повторении. Но от вас, как от представителя правительственной власти на месте, должны исходить авторитетные указания на неизменность правительственной политики, не могущей поддаваться каким-либо колебаниям, вследствие обстоятельств случайных и проходящих.

200 П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество

В ряду этих вопросов на первом месте стоит отношение Правительства к Государственной Думе. Призванная Государем служить основою законодательного строя в Империи, являясь важнейшим фактором воссоздания крепких государственных устоев и порядка, имея право законодательной инициативы, Государственная Дума встретит в Правительстве живейшее и искреннейшее стремление согласованной плодотворной творческой работы. При настоящем бурном течении общественной жизни, Правительство сознает громадную трудность безошибочной постановки и решения вопросов, связанных с изменением правовых и социальных норм, и в критике своих предположений, так же, как в детальном и практическом обсуждении предложений Думы,— оно видит залог успеха в деле преобразования Государства. Относясь с полным уважением к правам Государственной Думы в области законодательства, бюджета и запросов, Правительство будет неуклонно держаться во всех своих действиях существующих законов, так как лишь строгим выполнением и подчинением законам, как Правительство, так и Дума могут сохранить Монаршее доверие, наличность которого одна обеспечивает возможность их совместной работы. Установив всю злонамеренность толков о желании Правительства созвать Думу лишь с целью ее непременного роспуска и возвращения к прежним осужденным Государем порядкам, надлежит иметь на местах ясное представление о предложениях Правительства в области ближайшего законодательства. Приближение органов самоуправления к населению в виде установления всесословной волости, как мелкой земской единицы, привлечение большого числа лиц к задачам самоуправления посредством уменьшения цензовых норм и расширение компетенции органов самоуправления будут предложены Правительством в целях создания самоуправляющихся ячеек, основы децентрализации. При введении подоходного налога Правительство предполагает подкрепить средства земств и городов, передав им части некоторых казенных поступлений. Вместе с тем введение местных выборных судей и объединение административной власти в губернии и уезде довершит упрочение устойчивого местного уклада. Но главнейшею, неустанною заботою Правительства будет улучшение земельного быта крестьян. Не только создание земельного фонда и справедливая на посильных условиях передача земель этого разряда крестьянам, но предоставление каждому трудолюбивому, энергичному работнику возможности создать собственное хозяйство, приложить свободный труд, не нарушая чужих прав, к законно приобретенной им земле — будут предметом предложений Правительства в области землеустройства. Не менее важны подготовляемые Правительством законопроекты в области рабочего, школьного и административного законодательства.

Приведенное краткое перечисление дает лишь приблизительное понятие о той громадной работе переустройства, совершить которое является для Государственной Думы, Государственного Совета и Правительства исторической обязанностью.

Переустройство это должно иметь основою укрепление и упорядочение начал истинной свободы и порядка, возвещенных с высоты Престола.

В виду этого Правительство твердо и последовательно будет преследовать нарушителей права, прекращать со всей строгостью возникающие беспорядки и стоять на страже спокойствия страны, применяя, до полного ее успокоения, все находящиеся в его распоряжении законные средства» [42, с. 23—26].

По общему предварительному заключению правительства состав новой Думы ожидался еще менее подходящим для продуктивной работы, чем первый. Однако результаты выборов превзошли самые пессимистичные ожидания: правые и примыкающие к ним умеренные составляли пятую часть, примерно столько же насчитывали кадеты вместе с примыкавшими к ним мусульманами. Зато социалистов было более двух пятых.

В новой Думе определилось 4 течения: правые, стоящие за неограниченное самодержавие, октябристы, принявшие программу Столыпина, кадеты и левый блок,

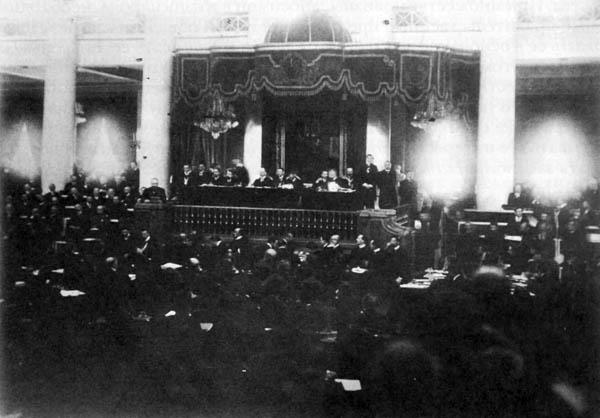

Фото 28. П.А. Столыпин произносит декларацию

во Второй Государственной Думе 6 марта 1907 г.

объединявший социал-демократов, социалистов-революционеров, другие социалистические группы. Вторая Дума была приметна своей крайностью: на первых ролях здесь оказались социалисты и крайне правые, между которыми и шла основная борьба. Однако решающую роль при равновесии сторон имело обычно польское коло, что вносило сложности в работу народного представительства, становящегося заложником узконациональных интересов польских депутатов. Новый состав отличался меньшим количеством депутатов с высшим образованием, что дало основания именовать ее скептикам «Думой народного невежества».

Открытие Думы состоялось 20 февраля и было по сравнению с первым созывом будничным. Николай IIна открытии не присутствовал. Через два-три дня по неизвестным причинам обвалился потолок залы Таврического дворца, и заседания Думы на время ремонта были перенесены в помещение Дворянского собрания.

БУРНУЮ И ПЛОДОТВОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по обновлению и пере устройству жизни Российской империи Столыпин продолжил в период работыIIДумы, где по признанию друзей и врагов был признан лучшим оратором.

6 марта 1907 года глава правительства выступает на думской трибуне с широкой программой намеченных реформ (фото 28). Позже это заявление правительства (декларация) было прочитано им и в Государственном Совете.

В этих выступлениях он прежде всего указал на особенности защиты вносимых законопроектов в «<...> стране, находящейся в периоде перестройки, а следовательно — и брожения.

Тут не только каждый законопроект, но каждая отдельная его черта, каждая особенность может чувствительно отозваться на благе страны, на характере будущего

законодательства. При множестве новизны, вносимой в жизнь народа, необходимо связать все отдельные правительственные предложения одной общей мыслью, мысль эту выяснить, положить ее в основание всего строительства и защищать ее, поскольку она проявляется в том или другом законопроекте. Затем следует войти в оценку той мысли законопроекта и добросовестно решить, совместима ли она, по мнению Правительства, с благом государства, с его укреплением и возвеличением и потому приемлема ли она. В дальнейшей же выработке самих законов нельзя стоять на определенном построении, необходимо учитывать все интересы, вносить все изменения, требуемые жизнью, и, если нужно, подвергать законопроекты переработке, согласно выяснившейся жизненной правде <...»> [56, с. 212].

И далее он подчеркнул намеченную перспективу:

«<...> Преобразованное по воле Монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, так как, пока писаный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, то есть не будут прочно установлены <...»> [56, с. 212].

Следом премьер-министр объяснил и оправдал целесообразность проведения в междумский период ряда законов в порядке ст. 87 основных законов ввиду их чрезвычайной важности и спешности. Теперь эти законы вносились на усмотрение Государственной Думы и Государственного Совета для их окончательного утверждения и придания им необратимой силы. Были обозначены также задачи, которые предстояло решить новой Думе. Касаясь проблем землеустройства и чрезвычайных законов об устройстве быта крестьян, он, в частности, говорил:

«<...> Настоятельность принятия в этом направлении самых энергичных мер настолько очевидна, что не могла подвергаться сомнению. Невозможность отсрочки в выполнении неоднократно выраженной воли Царя и настойчиво повторявшихся просьб крестьян, изнемогающих от земельной неурядицы, ставили перед Правительством обязательство не медлить с мерами, могущими предупредить совершенное расстройство самой многочисленной части населения России. К тому же на Правительстве, решившем не допускать даже попыток крестьянских насилий и беспорядков, лежало нравственное обязательство указать крестьянам и законный выход их нужд.

В этих видах изданы были законы о предоставлении крестьянам земель государственных, а Государь повелел передать на тот же предмет земли удельные и кабинетские, на началах, обеспечивающих крестьянское благосостояние. Для облегчения свободного приобретения земель частных и улучшения наделов, изменен устав Крестьянского банка, в смысле согласования с существующим уже в законе, но остававшимся мертвой буквой разрешением залога надельных земель в казенных кредитных учреждениях, причем приняты все меры в смысле сохранения за крестьянами их земель. Наконец, в целях достижения возможности выхода крестьян из общины, издан закон, облегчающий переход к подворному и хуторскому владению, причем устранено всякое насилие в этом деле и отменяется лишь насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепление личности, несовместимое с понятием о свободе человека и человеческого труда» [56, с. 213-214].

В своей речи он коснулся и способов устранения острого малоземелья, среди которых главнейшим была указана льготная продажа земель земледельцам.

Далее было сказано о свободе слова, собраний, печати и союзов, свободе совести, неприкосновенности личности, жилищ, тайны корреспонденции и веротерпимости и особом отношении Правительства к православной церкви как «господствующей, пользующейся данью особого уважения и стороны государства охраною» [56, с. 214].

Столыпин также рассказал о законопроектах, перестраивающих местную жизнь на новых началах, в частности, о введении самой мелкой административной общественной единицы, а также реформе уездного, участкового, городского, губернского управления, земского самоуправления, а также полицейской и судебной реформе.

Признавая «рабочее движение, как естественное стремление рабочих к улучшению своего положения» [56, с. 221], П. А. Столыпин коснулся реформы рабочего законодательства, направленного на улучшения условий труда рабочих, их страхования, охраны жизни и здоровья подрастающего рабочего поколения.

Далее его речь касалась необходимости защиты интересов русской торговли и промышленности на Дальнем Востоке, строительства новых железных дорог на Востоке страны, улучшения шоссейных дорог, эксплуатации водных путей. Как следовало из выступления, большое внимание будет уделено совершенствованию просвещения, которое намечалось сделать доступным широким массам, разнообразным и приближенным к самым насущным государственным нуждам.

П. А. Столыпин подчеркивал, что эти поставленные задачи затруднены в исполнении сложным экономическим положением России вследствие неудачной войны и сокращения доходного бюджета из-за отмены выкупных платежей у крестьян. Но «<...> как бы ни было велико наше стремление к миру, как бы громадна ни была потребность страны в успокоении, но если мы хотим сохранить наше военное могущество, ограждая вместе с тем самое достоинство нашей родины, и не согласны на утрату принадлежащего нам по праву места среди великих держав, то нам придется отступить перед необходимостью затрат, к которым нас обязывает все великое прошлое России <...>» [56, с. 223].

Подчеркнув таким образом необходимость возрождения армии и флота, он закончил свою знаменательную речь следующими словами:

«<...> лишь обдуманное и твердое проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями новых начал государственного строя поведет к успокоению и возрождению великой нашей родины. Правительство готово в этом направлении приложить величайшее усилие: труд, добрая воля, накопленный опыт предоставляются в распоряжение Государственной думы, которая встретит в качестве сотрудника правительство, сознающее свой долг хранить исторические заветы России и восстановить в ней порядок и спокойствие, то есть правительство стойкое и чисто русское, каковым должно быть и будет правительство Его Величества <...>» [56, с. 224].

РЕЧЬ СТОЛЫПИНА в Государственной Думе была встречена бурными аплодисментами справа, то есть депутатами, выражавшими национальные, монархические взгляды — людьми, которых оппозиция насмешливо именовала «ура-патриотами». Но была другая часть, к сожалению, несравнимо большая по массе и более агрессивная, которая воспринимала мирную программу обновления России иначе и которая обрушилась на Столыпина. Вот как вспоминает об этом В. Н. Коковцов:

«<...> Следом за Столыпиным вышел на кафедру депутат Церетелли, и полились те же речи, какие мы привыкли слушать за время первой Думы. Та же ненависть к правительству, то же огульное осуждение всего слышанного, то же презрение ко всем нам и то же неудержимое стремление смести власть и сесть на ее место и создать на развалинах того, что было до сих пор, что-то новое свободное от сплошного беззакония, которое отличает всю деятельность тех, к кому нет иного отношения, как вражды и желания свести давно подготовленные счеты <...>» [21, с. 216—217].

И дальше Коковцов в своих воспоминаниях говорит:

«<...> Во время этой речи заседание превратилось в настоящий митинг. Правые ораторы прерывали оратора резкими окриками; председатель то и дело останавливал

их, но не останавливал оскорбительных криков слева. Церетелли сменили другие ораторы с тех же левых скамей, и только усиливалось раздражение, искусственно создаваемое в пылу деланного красноречия; правые пытались также выходить на трибуну, но их голоса заглушались криками и обидными возгласами, а самое появление их только еще более раздражало залу и готовило новые, бесцельные выступления. Наконец, среди депутатов возникло предложение прекратить прения; подавляющее большинство поддержало его, но Столыпин совершенно правильно не захотел, чтобы последнее слово осталось за бунтарскими призывами к свержению правительства, а тем более, у кого-нибудь могла возникнуть мысль о том, что правительство струсило и растерялось. Он снова вышел на трибуну, рискуя услышать те же дерзости, которые так часто раздавались по его адресу в первой Думе. Его выступление было очень краткое, но дышало такою силою и таким сознанием достоинства, что не раздалось ни одного дерзкого окрика; зала затихла <...>» [21, с. 217].

В ТОМ ПАМЯТНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ, которое стало известным далеко за стенами Государственной Думы, Петр Аркадьевич говорил:

«<...> Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна была бы совместная работа, найти тот язык, который был одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы; я им пользоваться не буду... Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство привело страну во Вторую думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут волею Монарха нет ни судей, ни обвиняемых и что эти скамьи — не скамьи подсудимых, это место правительства <...>.

Я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений. В тех странах, где еще не выработано определенных правовых норм, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы, но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: „Руки вверх!" На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: „Не запугаете!"» [56, с. 224—226].

ЭТОТ МАРТОВСКИЙ ЭПИЗОД думской работы, ставший явлением историческим, когда России и ее недальновидным «избранникам» была продемонстрирована твердость государственной власти, самым замечательным образом был описан и киевским депутатом, «самым образованным черносотенцем», известным публицистом В. В. Шульгиным:

«<...> Кажется, первый раз я увидел его в тот знаменательный день, когда после обвала потолка в Таврическом дворце, заседания Государственной думы происходили в длинном зале Дворянского собрания. Я ясно помню его фигуру и лицо. Он стоял совершенно спокойно на кафедре и, облокотившись обеими руками, в которых он держал свою знаменитую декларацию, говорил ее, то есть рассказывал, что и как он думает сделать для России. Он говорил очень спокойно, очень благожелательно, почти ласково. Он говорил так, как будто перед ним были люди, понимавшие его, способные отнестись сочувственно к его планам и намерениям, способные подвергнуть добросовестной критике

свиток реформ, который он разворачивал перед ними. Необычайная чуткость этого человека, та чуткость, которая так редко дается, но без которой немыслимы политические люди, чуткость к толпе, к массам, понимание и умение владеть ими сказалась уже и в этот день. Он отлично знал, кто сидит перед ним, кто, еле сдерживая свое бешенство, слушает его. Он понимал этих зверей, одетых в пиджаки, и знал, что таится под этими низкими лбами, какой огонь горит в этих впавших, озлобленных глазах, он понимал их, но делал вид, что не понимает. Он говорил с ними так, как будто это были английские лорды, а не компания „Нечитайл", по ошибке судьбы угодивших в законодательные кресла, вместо арестантских нар. Ни малейшая складка презрения, которое дрожало в его сердце, пережившем Аптекарский остров, не затронула его губ. Спокойный, благожелательный, он с большим достоинством и серьезностью излагал план реформ.

Но только он кончил, зверинец сорвался. Боже мой, что это было! Больше всего меня удивляет, однако, что выдержанный и умный Маклаков, который впоследствии старался отмежеваться от господ этого сорта, в этот день по-товарищески работал вместе с ними. Как не стыдно было участвовать в травле одного тремястами, наравне с этим сбродом бывших и будущих убийц, грабителей, воров, негодяев и обманщиков! Но пальму первенства в этот день, как, впрочем, и всегда, когда идет конкурс на зверство, заслужили азиаты. Никто не выказал столько необузданной, чисто животной, свирепой злобы, ни в чьих глазах нельзя было прочесть столько ненависти, как в этих черных масленых кружках без зрачка, сверкающих всеми переливами безнадежной тупости.

Зверинец завывал в течение нескольких часов. Головин, голый, как колено, меланхолически, но совершенно равнодушно выслушивал этот поток, подпирая холодные глаза жесткими усами. Мы, небольшая кучка правых, прекращали на мгновенье мутные потоки восточного красноречия взрывами негодования, но нас было слишком мало, и мы были еще слишком поражены и растеряны, чтобы дать им серьезный отпор. Нас не слушали, над нами издевались презрительно и легкомысленно, и кровью чреватое красноречие лилось дальше. Тогда вдруг, совершенно внезапно, случилось то, что сделалось гранью между двумя процессами, что оказалось гребнем революционной волны, той точкой, с которой бунт пошел на убыль.

П. А. Столыпин, сидевший в своей красной бархатной скамье в продолжение всех этих речей, забрызгавших его грязью и пеной бешенства, сидевший совершенно спокойно и безучастно, с каким-то тусклым, почти отсутствующим выражением в глазах, вдруг попросил слова.

Я помню эту минуту.

Разъяренные и злобные, они не ждали этого. Они с первой Думы привыкли к безмолвию министров перед революционным красноречием. П. А. Столыпин взошел на кафедру, с виду такой же, как прежде. Бледный, бесстрастный, красивый. Но первые же слова, которые вырвались из его уст, вдруг показали многоголовому зверю, с кем он имеет дело. Я не знаю и не видел, как укрощают зверей, но, должно быть, их укрощают так.

Его ораторский талант, сила, образность и красота сравнения и слов, точно кованных из бронзы, меди и серебра, в этот день еще не развернулись во всей своей силе. Все мягкие металлы, глубокие, нарастающие и звенящие, тогда отсутствовали. В тот день говорила сталь. Он говорил недолго. Несколько слов холодных, но прозрачных, как лед, слов, которыми он безжалостно сорвал лживую кожу ненужных, лишних и затуманивающих фраз с того одного, что было важно в ту минуту, важно потому, что это одно была правда. Это одно правдивое и страшное — была смерть. Четырехсотголовый зверь разными словами, в разных формах, разными способами грозил ему смертью. И не только ему, он грозил смертью всему тому, что защищать и чему служить присягнул министр своему Государю. Они осмелились грозить Ему... И после холодных и прозрачных, как льдина,

слов, резюмировавших весь смысл их диких речей, сверкнуло вдруг, неожиданно и ослепительно, раскаленное железо:

— Не запугаете!!!

Он сделал неуловимое и не передаваемое короткое движение головой и сошел с кафедры.

Маски были сброшены. Зверя пробовали укротить ласковым взглядом, добрыми словами. Зверь не послушался. Тогда укротитель твердой рукою взялся за железо. И зверя укротили.

Через полчаса на улицах Петербурга люди поздравляли друг друга.

Россия могла потушить свой Диогенов фонарь: она нашла человека.

Прошло пять лет: снова надо зажигать фонарь» [56, с. 182—184].

Любопытно, что при этом самом памятном выступлении премьер-министра присутствовали и его семья, переживавшая за Петра Аркадьевича. Вот как описывает волнующий эпизод блистательной концовки его речи дочь Мария Бок:

«<...> Впечатление, произведенное всей речью и особенно последними словами, было потрясающее. Что делалось в публике, трудно описать: всем хотелось высказать свой восторг, и со слезами на глазах, с разгоряченными лицами входили к нам в ложу знакомые и незнакомые, пожимая руки мама <...>» [4, с. 135].

А ВОТ ЧТО НАПИШЕТ по поводу этой памятной речи представитель оппозиции, с непростительным опозданием оценивший правоту реформатора:

«<...> На трибуну Столыпин всходил с сознанием своей правоты, с твердой уверенностью, что получит в Думе и в стране поддержку тех, кого он считал здравомыслящими гражданами. Столыпин был единственный министр, одаренный настоящим ораторским талантом. Говорил он смело, твердо, в его словах слушалась глубокая внутренняя серьезность. Сразу чувствовалось, что он, не меньше, чем красноречивые идеологи либерализма и социализма, предан своим убеждениям, верит в свое дело, в свое служение, в свою идеологию. Он был человек мужественный. Если испытывал страх, то не за себя, а за Россию. Тревога за Россию часто звучала в его речах. Перед оппозицией он уже стоял не чиновник, исполняющий директивы, а идейный противник, патриот, отстаивающий Российскую державу со всей страстью сильной натуры. Его слова волновали. С горечью сказал он, обращаясь налево:

— Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!

Оппозиция дрогнула, как от удара бича... Справедливость такого обвинения кадеты отрицали. Они утверждали, что не они, а правительство ведет страну к потрясениям, к ослаблению. Но слова премьера запоминались. Он заставлял думать, проверять се-бя<...»> [62, с. 369-370].

Слова Столыпина действительно были услышаны далеко и произвели огромное впечатление. Ставшее знаменитым «Не запугаете!» эхом разнеслось по России, стало известным за пределами нашей державы. Многие оппоненты Столыпина вынуждены были с ним считаться, он как бы укротил их силой своего ораторского таланта, подтвердив, что власть и порядок в России остаются главными условиями для успешных реформ, что давление оппозиции встретит решительный отпор государства. Дебют председателя правительства был единодушно признан удачным.

Князь Евгений Трубецкой в «Московском еженедельнике» писал так:

«Столыпин говорил, как власть имущий, как человек, сознающий свою силу.

Напротив, оппозиции недоставало уверенности в себе. Социал-демократы потерпели

полное фиаско со своим отдельным выступлением. Что же касается молчания кадетов и

других левых групп, то оно также не было „победоносным"... И, прежде всего надо прямо

признать, что в настоящую минуту всякие попытки заменить министерство Столыпина каким-либо другим — прямо безнадежны, в лучшем случае, т. е. если удастся спасти Думу, ей придется возиться с ним очень долго» [42, с. 47].

Чтобы иметь представление о значении той исторической речи и реакции на нее, приведем также здесь самые характерные телеграммы и поздравления, поступившие в адрес главы правительства.

Телеграмма митрополита Антония П. А. Столыпину:

«Первое выступление министерства в Государственной думе в лице вашем было полно достоинства, авторитета и власти. Сердечно вас приветствую и призываю Бо-жие благословение на дальнейшие труды ваши. Да направит Господь членов Думы к мирной работе на благо Родины.

Митрополит Антоний» [42, с. 49].

Адрес П. А. Столыпину, подписанный тысячами людей:

«Глубокоуважаемый Петр Аркадьевич. Ваше спокойное, убежденное слово, сказанное в Государственной думе, еще раз показало России, что власть, вверенная вам Государем, находится в чистых, честных и твердых руках. Измученная невзгодами Родина нуждается прежде всего в таком правительстве, которое, проявляя широкое понимание народных нужд, ставило бы вместе с тем своей основной задачей охранение порядка и законности. В вас мы видим главу такого правительства. Приветствуя вас, желаем вам сил и здоровья на исторически великое служение Родине в столь тяжелое для нее время» [42, с. 48-49].

Из ответа П. А. Столыпина на адрес, подписанный группой москвичей: «Не могу выразить, до какой степени меня тронул бодрящий, живой голос родной Москвы. Москва для меня —олицетворение святой Родины. Москва — живая история России, живая летопись былых подвигов русских людей (Г. С). В числе подписей — много имен, напоминающих мне дни детства, проведенного в Москве, и неизвестные, но дорогие мне отныне имена крестьян. Обращаюсь к вам с большой просьбой: доведите, когда и как это представится вам возможным, до сведения лиц, сделавших мне великое благо, подаривших меня откликом своей души, что чувствую и ценю духовное с ними общение и твердо верю и надеюсь не на себя, а на ту собирательную силу духа, которая уже не раз шла из Москвы, спасала Россию и которой служить во славу Родины и Царя для меня высшая цель и высшее счастье» [42, с. 51].

Поздравительные телеграммы, письма и адреса поступали как от частных лиц, так и от учреждений, организаций и вооруженных сил. Депутация от газеты «Свет» вместе с рабочими типографии поднесла П. А. Столыпину приветственный адрес с 35 тысячами подписей от своих подписчиков из всех районов России. Открытки и письма были вделаны в огромную книгу около 2 пудов весом.

Высшая власть также отдавала должное блистательному выступлению Столыпина в Думе. Знатные сановники оказали недавнему губернатору, уверенно занявшему свой новый пост, высокую честь, избрав его почетным членом Императорского яхт-клуба. Командор клуба Министр Двора барон Фредерикс лично поехал сообщить об этом премьеру.

К событию в России не осталась равнодушной и зарубежная пресса.

Из передовой статьи немецкой газеты «TaglicheRundschau», 7 марта 1907 года:

«<...> У г. Столыпина нет правительственного большинства, но зато большинство, выступающее против него, распалось в вопросе о тактике. Государственная дума, по-видимому, решила относиться к г. Столыпину с доверием. Без преувеличения можно сказать,

что будущее России покоится на плечах г. Столыпина. Очень возможно, что он и есть тот герой-рыцарь, которого ждет Царь для спасения России <...>» [42, с. 51—52].

Примечательны упорство и педантизм, с которыми П. А. Столыпин, невзирая на противостояние слева, справа и даже порою из центра, достигает намеченных целей. Его слова не расходятся с делом. Например, мысль о том, что успех реформ невозможен без сохранения законности и порядка, он в той или иной форме не раз повторяет в своих выступлениях и всеми силами стремится претворить ее в жизнь. Этот крайне важный вопрос уже заострялся в рекомендациях П. А. Столыпина в связи с производством выборов во вторую Государственную Думу, из которого видно, что программа, намеченная правительством и озвученная лично его главой, не блеф, ни хитроумный маневр, а плод кропотливой, вдумчивой, серьезной работы, и представители власти обязаны не просто принять к сведению эту программу, но обеспечить все условия для ее успешного выполнения. Эту же мысль о бесповоротности реформ, об ответственности государственной власти за свои предначертания в речах П. А. Столыпина можно встретить и далее, эту идею он спешит воплотить и в своих конкретных делах.

ОГРОМНАЯ РАБОТА, проделанная Столыпиным и его кабинетом послеIДумы и в периодIIГосударственной Думы, будет оценена по достоинству значительно позже, с опозданием будут осмыслены и возможности, открывающиеся перед страной после волевых действий премьера наперекор всей оппозиции. Вот что напишет об этом уже в эмиграции бывший видный кадет и противник В. А. Маклаков:

«<...> Напряженная борьба с внешними проявлениями революционной стихии не помешала, однако, Столыпину в исполнении другой — и главной — задачи: подготовки тех законопроектов, которые должны были обновить русскую жизнь, превратить Россию в правовое государство и тем подрезать революции корни. 8 месяцев, которые были ему на это даны роспуском Думы, потеряны не были.

Объем работы, которую с этой целью правительство в это время проделало, делает честь работоспособности бюрократии. Эту работу невозможно определить объективным мерилом. Я пересчитывал законы, которые с созыва Думы правительство в нее почти ежедневно вносило. В первый же день их было внесено 65; в другие дни бывало и больше; так, 31 марта было 150. Но такой подсчет ничего не покажет. Законы не равноценны; наряду с „вермишелью" пришлось бы ставить и такие монументальные памятники, как организация местного суда, преобразование крестьянского быта и т. п. Достаточно сказать, что не только 2-я Дума, но и 3-я, и 4-я до самой революции не успели рассмотреть всего, что было заготовлено именно в первое междудумье.

Важнее, чем количество, общее направление законопроектов, их соответствие поставленной цели.

Я раньше указывал, что идеи либерализма не были исконным credoСтолыпина; он необходимость их понял, но все же считал второстепенным. Главную задачу свою для торжества правового порядка он полагал не в провозглашении их; подход к этому у него был другой. Чтобы правильно понять его, полезно сделать одно отступление. В порядке изложения оно сейчас не на месте, и о нем следовало бы говорить в другой комбинации. Я предпочитаю сейчас же на него указать: без него вся политика Столыпина не будет понятна.

Если Столыпин и признавал значение „свободы" и „права", то эти начала он все-таки не считал панацеей, которая переродит наше общество. Громадное большинство населения, то есть наше крестьянство, по его мнению, их не понимает и потому в них пока не нуждается. „Провозглашение" их не сможет ничего изменить в той среде, где нет еще самого примитивного права — личной собственности на землю и самой элементарной

свободы — своим добром и трудом располагать по своему усмотрению и в своих интересах. Для крестьян декларация о гражданских «свободах» и даже введение конституции будут, по его выражению, „румянец на трупе". Если для удовлетворения образованного меньшинства он эти законы вносил, то копий за них ломать не хотел. Только когда желательность их поймут и оценят крестьяне, сопротивляться им будет нельзя и не нужно. Главное же внимание его привлекало пока не введение режима „свободы" и „права", а коренная реформа крестьянского быта. Только она в его глазах могла быть прочной основой и свобод, и конституционного строя. Это было его главной идеей. Не дожидаясь созыва Думы, он по 87-й ст. провел ряд законов, которые подготовляли почву к дальнейшему: указ 5 октября 1906 г. о равноправии крестьян, 9 ноября — о выходе из общин, 12 августа, 27 августа, 19 сентября, 21 октября — о передаче Крестьянскому банку ряда земель и т. п.

Эти указы в своей совокупности должны были начать в крестьянском быту новую эру. Но настоящего государственного смысла этих реформ Столыпин в то время еще не высказывал. Может быть, он не хотел идеологических возражений и справа и слева. „Справа" потому, что эта программа была по существу „либеральной", так как ставила ставку на личность, „слева" потому, что там издавна питали слабость к коллективу, к демократической общине. Столыпин не находил полезным подчеркнуть, куда этими законами он ведет государство.

Свою настоящую мысль с полной ясностью Столыпин высказал только позднее, уже перед 3-й Государственной думой <...>» [33, с. 93].

Разумеется, к воспоминаниям Маклакова надо относится с некоторой осторожностью: немало попортивший крови правительству и лично премьеру своими интригами и открытыми выпадами с думской трибуны, он постоянно умаляет свою роль и «заслуги», укрываясь за фасадом организации, отдавая предпочтение местоимению «мы», а в наиболее проигрышных эпизодах, дистанцируясь от кадетов словом «они». Впрочем, иногда ошибкам кадетов Маклаков дает истолкования, цель которых — перенести ответственность на других, на того же Столыпина. Хитрый, хорошо тренированный ум Маклакова вроде иногда делает тайные знаки для посвященных, как это описано его соратницей Тырковой-Вильямс, также слишком поздно осознавшей, куда завели Россию их партийные страсти:

«<...> Маклаков в первый раз меня видел, да и моих гостей мало знал. Но это не помешало ему как-то мимоходом, среди шумного разговора, сделать масонский знак. В Париже я смутно слышала, что, как только началось освободительное движение, профессор М. М. Ковалевский открыл в Париже русскую ложу. В нее вошли многие мои знакомые, включая моего товарища по судебному процессу Е. В. Аничкова. Кто еще был масоном, я не знала, не стремилась узнать, не придавала масонству серьезного значения, хотя их романтическая таинственность и дразнила мое любопытство. На масонство принято смотреть, как на детскую забаву, и я, без дальних размышлений, принимала этот взгляд <...>.

Бомбу в великого князя бросил мечтатель и поэт Иван Каляев, мой старый знакомый, который в Ярославле приходил ко мне вечером поговорить о божественной сущности искусства...

Полтора года, которые я провела в эмиграции, я была так или иначе связана с „освобождением", одним из центров, где если не вырабатывались, то формулировались, высказывались мысли и чаяния оппозиции, сравнительно умеренной. Но я не могу вспомнить никого, кто бы крепко, трезво, до конца продумал, что надвигается на Россию. Я не слышала ни одного предостерегающего голоса, не видала никого, охваченного тревогой за будущее родины...» [62, с. 200]

ЗНАКОМСТВО С ВЫСТУПЛЕНИЯМИ П. А. Столыпина в Государственной Думе и Госсовете убеждает, что он никогда не брал слова попусту, не отделывался казенными фразами, но всегда глубоко и серьезно вникал в существо поднимаемых вопросов, используя трибуну для убеждения, разъяснения сущности проводимых реформ, своих принципиальных позиций и никогда не сводил счеты со злопыхателями, врагами и краснобаями, пользуясь своим местом и саном. В этих своих выступлениях он, выказывая волю правительства, пытался умиротворить царящие страсти и направить работу в конструктивное русло. И зачастую это ему удавалось, причем даже в ситуациях, когда силы были на стороне оппозиции: помогали глубокий аналитический ум, эрудиция, тщательная проработка вопросов, недюжинные литературные способности и ораторский талант. Многие фразы П. А. Столыпина стали крылатыми, в них сконцентрированы опыт, логика, умная мысль, смелый подход к трудному делу.

Любопытно, что даже лучший трибун оппозиции и ярый противник Столыпина один из кадетских вожаков Маклаков впоследствии не раз признавал правоту и ораторский дар реформатора. В его мемуарах можно найти и такие слова: «Я тогда первый раз его услыхал; он меня поразил, как неизвестный мне до тех пор первоклассный оратор. Никого из наших парламентариев я не мог бы поставить выше его. Ясное построение речи, сжатый, красивый и меткий язык и, наконец, гармоническое сочетание тона и содержания» [33, с. 93].

Замечательным образом этот дар реформатора открывает литератор А. А. Башмаков в своем очерке «Последний витязь», фрагмент из которого с незначительными сокращениями приводится ниже:

«<...> Столыпин был первый русский министр, который удачно совершал „государево Дело" посредством слова.

В стране, привыкшей тысячу лет молчать; в стране людей убежденно косноязычных, словно боящихся звона и блеска, изящества и красоты; в стране, выработавшей себе какой-то аскетический идеал неумения и чревоползания в речах, охотно отождествляемый с солидарностью и добродетельностью, - вдруг наступили новые, неведомые дотоле условия государственной жизни. Для спасения затравленной власти оказалось недостаточным обычное скрипение перьев, потребовалась речь. Шла снизу, сомкнувшись локтем к локтю, несметная вражеская сила, громко заявлявшая, что она не успокоится, пока наша историческая государственность не ляжет костьми. И то были уже не полчища каких-либо Половцев, Монголов Чингис-хана, Литовцев или Турок; то были не Швед и не „Антихрист — корсиканец" во главе „Двунадесяти язык". То был свой брат - русский человек, требовавший разрушения всего наследия его же отцов.

Русская власть, сначала позорно малодушная, потом вовремя опомнившаяся, должна была принять вызов откровенной социал-демократии и неоткровенных ее замаскированных приспешников.

Она приняла вызов и „вышла в поле".

Тогда все ждали талантливости от разрушителей нашего государственного строя и были изумлены их подавляющим убожеством. Не столько пулеметы и чрезвычайные меры погубили русскую Революцию, сколько ее беспримерная в Истории бездарность. Поворот умов, ей принадлежавших, ею же увлеченных, совершился в тот момент, когда миллионы людей убедились, что творческий дух, родитель жизни, регулятор хаоса — был не на стороне смуты.

По бывшим примерам, у нас от представителей власти талантов не ждали. Для сановников такие дары казались не обязательными и даже неестественными. Когда же грянули ораторские громы именно с той стороны, откуда их всего менее ждали, это явление было настолько ново, что с первого момента обыватель растерялся: в его понятиях

не было места для такого явления; для него не было мерила в общественном настроении.

Красота в выступлениях правительства казалась странной, почти шокирующей; она не соответствовала чину.

Были у нас и раньше министры весьма даровитые: но на них лежала печать безмолвия. Для них был обязателен облик строгой канонизованности их порывов. Казалось неотъемлемой особенностью вышколенного государственного деятеля — доказать во всем своем обращении бесконечнуюпроцеженность своей темпераментности.

В Столыпине эта темпераментность впервые, как вешнее половодье, выступило из узких берегов... В его лице русская государственность победила орудием слова! <...>

Первая значительная речь П. А. Столыпина была сказана - б марта 1907 года — („Не запугаете!") — Последняя была 1 апреля 1911 года. Вся карьера этого оратора длилась 4 года. Строго говоря, эта сторона его творчества заключается в 14 речах; из них 11 речей — в Государственной Думе; только 3 речи в Государственном Совете.

Это не случайное распределение. В натуре Столыпина было нечто, что тянуло его к буре. Для силы трибуна милее „форум", нежели „сенат" на безмятежных высях Капитолия.

Тем важнее для нас проникнуть, посредством анализа, в тайники успеха этого человека, чем более выясняется, что этот успех одержан в умах иной формации (Г. С), нежели он. Не хитро выступление тех, иногда громких витий (их много — и среди левой братии, и среди правой Вандеи), которые привыкли выступать с барабанным боем, заранее рассчитывая на грохот аплодисментов своей половины и кошачий концерт в другом лагере.

Более интересным и ценным я считаю другое сложное зрелище, когда выступает боец слова, умеющий приковать внимание противника. Он знает, что у этого противника заранее сложился враждебный ему приговор; но он идет. Он чувствует, как этот противник сначала трепещет от злобы, но он не теряет надежды, что вызовет в нем волнение, потому что этот боец прежде всего живой человек и, проникая в душу врага, он дает ему чувствовать, чтонечто общее между ними есть.

Столыпин, как прирожденный оратор, чутьем понимал, что дар слова не есть умение выливать красивые слова перед фронтом молчаливой армии на смотру. Дар словаединяет говорящего, по его очереди,с каждым из живых существ, трепещущих в обширной аудитории. Это не монолог, нотайный, невидимый, чарующий разговор, в коем ответных речей вы не внемлете, когда оратор ищет взором и поочередно вступает с каждым из присутствующих в обмен душевного волнения и взаимных, неуловимых внушений <...>.

Идти навстречу толпы, но с нею не сливаясь, вот в чем была трудная задача, выполненная в ораторской деятельности Столыпина.

Для полного уразумения его ораторского подвига надо понять специально-русскую психологию в сфере красноречия.

Она прямо враждебна ораторскому искусству и ораторской силе.

Вы часто можете слышать у нас похвалу за бездарность в области слога. „Красно" говорить дело нехорошее. Не иначе, как с презрением упоминает русский человек о том, кто „бает" звучно и сильно; это человек неосновательный; ему доверять нельзя; его надо осмеять, потому что„он —краснобай!".

Когда говорят об этой странной, но неопровержимой стороне нашего быта, то принято говорить об этом несомненном пороке не иначе, как в тоне панегирика и восхваления ортодоксального догмата обязательной бездарности. У русского человека, видите ли, душа чище, глубже, святее, прямее — нежели у иноземных говорунов; она „проще”

и „правдивее", а потому— говорить он не умеет, а так себе балабокает „от нутра". Это своего рода „канон", для художественного стиля „Богоноса".

Откуда взялось такое уродливое и лицемерное воззрение?

Церковь, что ли? Да нет же, были у эллинов в той же Восточной церкви Иоанн Златоуст, и Кирилл Александрийский, и Иоанн Дамаскин.

Взялось это убожество в русском душевном мире оттуда, откуда произошла та традиционная ненависть к прекрасному, которая всюду — красной нитью пронизывает русский быт.

Отождествление „красоты" с „сатанинским исчадием", пляса с наваждением,— музыки с попутыванием от духа зла; недоверчивость к „прелести" мира и непременно убогое, бескровное, нищенское и уродливое воплощение добра и святости... Этот аскетический стих, эта иконоборческая замашка — процарствовала над русской народной душой в течение 1000 лет. Вы ее найдете в Никите Пустосвяте и в Протопопе Аввакуме; она в другой форме перелилась в творениях Писарева и в современных беллетристах-порнографах „освободительно"-социалистического оттиска.

Но современная эпоха представляет из себя сложное зрелище. У нас Империя сложилась раньше кладки самого человека. Только теперь складывается русский человек, и складывается он из пластов разных, противоречивых. Наряду с мрачным, иконоборческим основанием жизни, давно уже омывает русскую душу более светлая, солнцем блещущая волна!.. Ее влили в жизнь Пушкин, Лермонтов, Тургенев - всеносители красоты.

Приди наш министр-оратор, П. А. Столыпин, на 100 лет раньше, его бы съел „иконоборец"; но в наше время ему пришлось считаться с двойной мелодией в русской жизни, и он пошел на приступ душ своих современников, располагая наросшими шансами на успех в борьбе нового рода <...>.

Столыпину приходилось слышать и этот обыденный упрек: не говорите красных фраз! Иначе и быть не могло, раз он был русским деятелем и вращался среди нашей обывательщины! Но, как прирожденный художник слова, он на упрек этот невольно давал сдачу тем же красноречием. Я согласен с членом Думы Марковым,— говорит он в заседании 3 марта 1908 г. (о кредитах на флот),—что мы пришли сюда не для красноречивых фраз.

Никаких пышных фраз я произносить и не желаю, но в данную минуту мне припоминаются слова, сказанные создателем русского флота, все тем же Петром Великим, при котором впервые застучал топор русского строителя на русских верфях.

Это слова нам нужно надолго запомнить. Вот они: Промедление времени — смерти безвозвратной подобно <...>.

Он мыслил живыми образами.

Это было прирожденное свойство; как иные люди, слыша слова — видят в уме написанные буквы или слышат произносимые звуки; так Столыпин чувствовал потребность сгустить свою государственную мысль в виде живого образа. Мало того, иногда вереницы этих картин выступали вокруг одного понятия — волнуя его же,— творца этих образов, который как будто кидал их, силою слова, в пространство <...>.

Способность метать красивыми образами перед слушателями — не была у Столыпина холодным и бездушным упражнением ума.

Он тем брал людей, что был сам трепещущим человеком.

Вспомните, как он в первой, программной речи перед IIГосударственной Думой, 6 марта 1907 г. выражал желание:„изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, добавил он, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы!"

В этой речи перед знаменитым — „не запугаете", им была сказана удивительная мысль, в полное противоречие с ходящими воззрениями тех дней, когда это было сказа но: „Центр тяжести лежит не в установлениях, а в людях!"» [40, с. 18—29]

9 МАРТА 1907 ГОДА новый премьер-министр дает Госдумеобъяснение, каса ющееся продовольственного дела. В этой речи он напоминает членам Думы их права, установленный порядок запросов к правительству, уведомляет о ходатайстве на дополни тельные ассигнования на продовольственное дело, с которым правительство намерева лось обратиться к народному представительству. Далее премьер-министр подтвердил стремление правительства представлять по запросам Госдумы все исчерпывающие объ яснения, касающиеся рассматриваемых дел. Признавая «дефекты, существовавшие в продовольственном законе», Столыпин обратил внимание на новые временные продо вольственные правила, вынесенные на утверждение Думы, а также поддержал предложе ние депутата Родичева, предложившего создать комиссию для помощи голодающим и ре шения продовольственного вопроса.

НАКОНЕЦ 13 МАРТА 1907 ГОДА он вновь выступает в Думе сречью о временных законах, изданных в междумский период. Оппозицией была поставлена под сомнение правомочность принятия этих законов, и прежде всего закона о военно-полевых судах. Следует принять во внимание, что, поскольку правительство не внесло этот закон на рассмотрение Думы, его действие само собой должно было утратить силу 20 апреля. Таким образом, обсуждение временного закона, сбившего революционную волну, понадобилось оппозиции лишь для критики правительства, то есть радикальная часть народного представительства намеренно обостряла конфликт с исполнительной властью.

Оппозиция обвиняла правительство в применении этой жесткой меры, говорила, что у него «руки в крови», что стыд и позор для России применение таких мер... Столыпин отвечал на это, что было бы его ошибкой вступать по этому поводу в юридический спор, он должен здесь встать на государственную точку зрения, а «<...> государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Это было, это есть, это будет всегда и неизменно. Этот принцип в природе человека, он в природе самого государства. Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Этот порядок признается всеми государствами. Нет законодательства, которое не давало бы права правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясен до корней, которое не давало бы ему полномочия приостанавливать все нормы права. Это, господа, состояние необходимой обороны; оно доводило государство не только до усиленных репрессий, не только до применения репрессий к различным лицам и к различным категориям людей,— оно доводило государство до подчинения всех одной воле, произволу одного человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила государство из опасности и приводила до спасения. Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества <...>» [57, с. 74—75].

Далее Столыпин, отвечая на призыв к его политической честности, сказал, что военно-полевые суды — временная мера, мера суровая, она должна «сломить преступную волну и отойти в вечность»... К сожалению, в тот период революционный террор не пошел на убыль, и Столыпин процитировал резолюции съездов социалистов-революционеров,

обращенные на подготовку всеобщего восстания и свержения самодержавия и задал естественные вопросы:

«<...> Вправе ли правительство перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся смертельной опасности, сделать главную уступку революции?

Вдумавшись в этот вопрос, всесторонне его взвешивая, правительство пришло к заключению, что страна ждет от него не доказательства слабости, а доказательства веры. Мы хотим верить, что от вас, господа, мы услышим слово умиротворения, что вы прекратите кровавое безумие. Мы верим, что вы скажете то слово, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а не пересоздание, переустройство его и украшение.

В ожидании этого слова правительство примет меры для того, чтобы ограничить суровый закон только самыми исключительными случаями самых дерзновенных преступлений, с тем чтобы, когда Дума толкнет Россию на спокойную работу, закон этот пал сам собой путем невнесения его на утверждение законодательного собрания.

Господа, в ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь, о которой так много здесь говорилось, кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить больного (Г. С.) (аплодисменты справа)» [57, с. 76—77].

Эта великолепная по силе, стилю и своему значению речь Столыпина запомнилась многим, ее часто потом вспоминали и его друзья, и враги. Уже в эмиграции одна из лидеров партии кадетов не раз цитируемая нами Тыркова-Вильямс, как и многие из ее соратников с опозданием признавшая правоту реформатора, напишет о своем противнике:

«<...> Столыпин первой своей задачей считал успокоение страны, борьбу с анархией. Но для этого было необходимо восстановить правосудие. Только тогда мог он требовать от кадетов, от Думы осуждения террора. Несмотря на свою малочисленность в Думе, кадеты в стране имели большой авторитет. Их моральное осуждение террору многих из тех, кто необдуманно помогал революционерам, могло бы отрезвить его. Но очень уж были обострены отношения между властью и общественным мнением. Одно появление Столыпина на трибуне сразу вызывало кипение враждебных чувств, отметало всякую возможность соглашения.Его решительность, уверенность в правоте правительственной политики бесили оппозицию, которая привыкла считать себя всегда правой, правительство всегда виноватым (Г. С).

Столыпин отметил новую эру в царствовании Николая П. Его назначение премьером было больше, чем простая бюрократическая перестановка однозначных чиновников. Это было политическое событие, хотя значительность Столыпина оппозиция отрицала, да и Царь вряд ли до конца оценил. Но годы идут, и Столыпину в смутном переходном думском отрезке русской истории отводится все больше места. Но и тогда, при первой встрече с ним, Дума почувствовала, что перед ней не угасающий старый Горемы-кин, а человек, полный сил, волевой, твердый. Всем своим обликом Столыпин закреплял как-то брошенные с трибуны слова:

— Не запугаете!

Высокий, статный, с красивым, мужественным лицом это был барин по осанке и по манерам, и по интонациям. Говорил он ясно и горячо. Дума сразу насторожилась. В первый раз из министерской ложи на думскую трибуну поднялся министр, который не уступал в умении выражать свои мысли думским ораторам.Столыпин был прирожденный оратор. Его речи волновали. В них была твердость. В них звучало стойкое понимание прав и обязанностей власти. С Думой говорил уже не чиновник, а государственный человек. Крупность Столыпина раздражала оппозицию (Г. С). Горький где-то

сказал, что приятно видеть своих врагов уродами. Оппозиция точно обиделась, что царь назначил премьером человека, которого ни в каком отношении нельзя было назвать уродом. Резкие ответы депутатов на речи Столыпина часто принимали личный характер. Во Второй Думе у правительства уже было несколько сторонников. Но грубость и бестактность правых защитников власти подливала масла в огонь. Они не помогали, а только портили Столыпину. В сущности во Второй Думе только он был настоящим паладином власти.

В ответ на неоднократное требование Думы прекратить военно-полевые суды Столыпин сказал:

— Умейте отличать кровь на руках врача от крови на руках палача.

Левый сектор, занимавший большую часть скамей, ответил ему гневным гулом. Премьер стоял на трибуне, выпрямившись во весь рост, высоко подняв красивую голову. Это был не обвиняемый. Это был обвинитель. Но лицо его было бледно. Только глаза светились сумеречным огнем. Не легко ему было выслушивать сыпавшиеся на него укоры, обвинения, оскорбления.

После этой речи я сказала во фракции:

- На этот раз правительство выдвинуло человека и сильного, и даровитого. С ним придется считаться. Только и всего. Довольно скромная оценка. У меня, как и у дру гих, не хватило политического чутья, чтобы понять подлинное значение мыслей Столыпина, чтобы признать государственную неотложность его стремления зами рить Россию (Г. С). Но даже мое простое замечание, что правительство возглавляется человеком незаурядным, вызвало против меня маленькую бурю. Особенно недоволен мною был Милюков» [62, с. 345—347].

Тема взаимоотношений Столыпина и кадетов — особая, сложная. Кадеты были центральной движущей силой, главным течением российской интеллигенции, носившей в начале века сильный либеральный оттенок. На кадетов возлагали надежды в переустройстве российской жизни и, прежде всего, в ограничении самодержавия на основе конституции, гарантирующей и защищающей права всех граждан, независимо от их социального положения, вероисповедания и национальности. С кадетами было, по сути, большинство российского образованного общества, более того: в кадеты шли верхи этого общества. Это признавалось всеми. Даже сам П. А. Столыпин в разговоре с Маклако-вым назвал кадетов «мозгом страны».

Сейчас задним числом некоторые оппоненты Столыпина, критики его идей и подходов, пытаются выставить кадетов спасителями Отечества, намерения которых были совершенно чисты, поступки непорочны, намеченные пути обновления жизни безупречны и единственно верны. Эти современные апологеты кадетов и кадетизма всемерно умаляют роль премьера в замирении России, обращении на спасительный мирный и созидательный путь — путь без передела земель с насильственным отторжением их у имущего класса, без прочих социалистических заемных новаций, которые вели к потрясению и ослаблению государства. Новая популяция оппонентов пытается переложить на него ответственность, даже вину за трагедию, последовавшую после его смерти. А программа кадетов, бывших наряду с социалистами главными противниками премьер-министра Столыпина, выдается ныне иными культуртрегерами как панацея, единственное средство спасения для России. И притом как-то совершенно упускается из виду, выносится из исторического контекста, что когда эти самые кадеты добрались до власти и сформировали, наконец, свое, правда, «временное правительство» под председательством министра внутренних дел, кадета Г. Е. Львова — правительство, в котором половина министров (иностранных дел, просвещения, земледелия и путей сообщения) также были кадетами,— оказалось, что они совершенно неспособны к государственной деятельности,

не смогли удержать власть и отдали ее большевикам, сами впоследствии погибнув или закончив бесславную жизнь в эмиграции.

Можно только подивиться фатальной близорукости наших исследователей, которые не замечают этот очевидный исторический факт или пытаются истолковать его на свой лад и перелицевать поучительную для нынешней интеллигенции историю кадетов, придав тем самым им более достойный и внушительный вид.

20 МАРТА 1907 ГОДА П. А. Столыпин держит перед Государственной Думой краткуюречь в защиту государственной росписи доходов и расходов. По существу, она была ответом на выступление бывшего главноуправляющего землеустройством и земледелием, автора либерального проекта по земельному вопросу, юриста, одного из лидеров кадетов, члена Думы Н. Н. Кутлера, обвинившего министра внутренних дел в увеличении окладов начальнику главного управления по делам печати и его помощнику. Пикантность ситуации заключалась в том, что произошло это якобы в то самое время, когда императорским Манифестом была дарована полная свобода совести и свободы печати... и потому выпад Кутлера был встречен аплодисментами оппозиции и смехом в Государственной Думе.

Однако Столыпин обратил смелый вызов кадета против него самого. Признав, что «смех — прекрасное оружие и бич, в особенности для правительства, и что... можно смеяться над человеком и учреждением, если они ставят себя в смешное положение» [57. с. 78], далее премьер-министр убедительно опроверг утверждения Кутлера, приведя необходимые факты и документы. Примечательно, что свой исчерпывающий, блестящий и остроумный ответ премьер-министр подготовил всего за полчаса, посрамив видного опытного фрондирующего чиновника и юриста, рассчитывавшего застать главу правительства и министерства внутренних дел врасплох. Как заметил в завершение своей речи сам П. А. Столыпин:

«Здесь был нанесен вверенному мне ведомству удар сильный и смелый, но пришелся он, воистину, не по коню, а по оглоблям» [57, с. 79].

Этот экспромт был встречен аплодисментами и смехом Государственной Думы, но уже на «правых скамьях», левые и кадеты молчали. Воистину: смеется тот, кто смеется последним...

Этот, казалось, незначительный эпизод думских страстей красноречиво свидетельствует о напряженности буден премьера, всегда готового к нападкам людей, поставивших целью скомпрометировать власть (фото 29, 30).

ДЕБАТАМИ В ГОСДУМЕ И ГОССОВЕТЕ не исчерпывались связи Столыпина с народным представительством и верхней палатой, отношения с членами которых носили порой драматичный характер, ввиду чрезвычайного разнообразия мнений, позиций, политических интересов или просто житейских расчетов. В качестве примера ниже приводится мартовская переписка главы правительства с Председателем Государственной Думы второго созыва Ф. А. Головиным — одним из основателей кадетской партии, всеми силами защищающего ее интересы и стоящего на стороне оппозиции. Из характера переписки, его тона видны притязания со стороны председателя Госдумы, давление, оказываемое на Столыпина и контрмеры последнего, вынужденного поставить на место Головина простым формальным соблюдением ранее установленных правил.

Ф. А.ГОЛОВИН -П. А.СТОЛЫПИНУ:

«В письмах ваших от 22, 24 и 26 сего марта за '№№ 164, 167 и 168 вы изволите сообщать мне о незакономерных, по вашему мнению, действиях думских комиссий и в то же время настаиваете о сообщении вам в самом непродолжительном по возможности времени, какие меры приняты и будут принимаемы со стороны президиума Государственной

Фото 29. Председатель Совета министров, Фото 30. Председатель Совета министров,

статс-секретарь П.А. Столыпин статс-секретарь П.А. Столыпин

думы к ограждению установленного законом порядка и к предупреждению возможности его нарушений на будущее время.

Я считаю своим долгом покорнейше просить вас не отказать мне уведомить, на основании каких статей закона председатель Совета министров может обращаться с подобного рода запросом к председателю Государственной думы. В учреждении Государственной думы есть ст. 33, которая дает Государственной думе право обращаться к министрам и главнокомандующим с запросами по поводу их незакономерных действий, но нет статьи, которая давала бы право министрам делать запрос Государственной думе или ее председателю».

П. А. СТОЛЫПИН - В. А. ГОЛОВИНУ:

«Вследствие письма за № 266, имею честь уведомить, что при обсуждении затронутого в нем вопроса вы изволили упустить из виду статью 63 учреждения Государственной думы, а равно раздел IIВысочайшего указа Правительствующему сенату 20-го февраля 1906 года и Высочайше утвержденные 18 февраля сего года правила о допущении в заседания Государственной думы посторонних лиц.

За силою приведенных узаконений правила о порядке допуска в заседания Думы посторонних лиц устанавливаются по соглашению председателя Государственной думы с председателем Совета министров и утверждаются Высочайшею властью, причем до издания их действуют временные правила, устанавливаемые соглашением председателя Совета министров с председателем Государственной думы. При таких условиях очевидно, что правила эти, как состоящие под охраною обеих приходящих в соглашение сторон, создают для них не только право, но и прямую обязанность вступать в сношения во всех тех случаях, когда возникает разномыслие в понимании правил или последние нарушаются одною из сторон.

Так именно вы и изволили поступить, обратившись ко мне с требованием принять меры к точному соблюдению заведующим охраной Таврического дворца Высочайше утвержденных 18-го февраля сего года правил, и так как заявление ваше вполне согласовалось со смыслом сих правил, то, не выжидая запроса по этому предмету со стороны Государственной думы, я и отдал соответствующее распоряжение к удовлетворению вашего требования.

В дальнейшем вам угодно было вступать со мною в том же порядке в сношения по вопросу об изменении этих правил в смысле, между прочим, отвода в Думе особых мест для приглашенных в ее заседания посторонних сведущих лиц. С своей стороны, письмом от 21-го марта за № 163, я сообщил вам, что совершенно бесспорные, на мой взгляд, соображения исключают возможность допускать таковых лиц в заседания Государственной думы. Вслед за сим до сведения моего дошло, что, не выждав Высочайшего соизволения на изменение действующих правил и не получив даже моего на то согласия, вы изволили допустить в думу лиц, участие коих в занятиях последней законом не предусмотрено.

Отсюда возникла для меня обязанность принять немедленно меры к устранению сего нарушения и предупредить возможность его повторения в будущем. Предо мною лежали два пути. Первый из них, формально предуказанный законом, давал мне право распорядиться, на точном основании ст. 4 и 21 Высочайше утвержденных 18-го февраля сего года правил, чтобы заведывающий охраной Таврического дворца не допускал в последний никого из лиц, не имеющих на то права. Другой путь, вытекавший, как мне казалось, из законов вежливости, побуждал меня обратиться предварительно к вам с письмом, прося уведомить, какие меры угодно будет принять вам и образованному для соображения общих вопросов президиуму в видах устранения замеченного нарушения закона. Этот именно путь и был первоначально избран вами; этот же путь избрал и я. Но так как вам не угодно далее на нем оставаться и вы желаете придерживаться единственно лишь пути формального, то и мне приходится отказаться от всяких попыток устранить путем переписки возникающее между нами разномыслие и, пользуясь принадлежащим мне правом, отдать заведывающему охраной Таврического дворца приказ не допускать в стены последнего никаких вообще посторонних лиц, за исключением указанных в Высочайше утвержденных 18-го февраля сего года правилах.

29 марта 1907 г.» [57, с. 80-82].

В апреле 1907 года при ближайшем участии П. А. Столыпина было «прекращено действие военно-полевых судов, которые временно были введены с целью борьбы с анархистами, в виду исключительных обстоятельств» [42, с. 67].

Высочайшим Повелением Государя Императора было также объявлено «об обеспечении нормального отдыха служащим в торговых и промышленных заведениях и были Высочайше утверждены положения Совета Министров об установлении уголовной ответственности за восхваление преступных деяний в речи или в печати и об усилении ответственности за распространение среди войск противоправительственных учений и суждений» [42, с. 67]. Однако действия этих положений были остановлены впоследствии «по неутверждению их Государственной Думой второго созыва» [42, с. 67].

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, что отношения с думской оппозицией всегда были напряжены до предела: Столыпин не раз шел навстречу предложениям. Так, во время дебатов Государственной Думы по поводу незаконного обращения одного из ее членов по телеграфу с запросом в некоторые земства относительно продовольственного дела, он неожиданно поддерживает критическое предложение кадета Родичева. Цитируем фрагмент речи Столыпина и реакцию на него:

«„Что касается собственно продовольственного закона, то Правительство не скрывает дефектов существующего закона и вносит на утверждение Думы новые временные продовольственные правила.

Обращаясь к существу тех нападков, которые Правительство слышало в течение сегодняшних прений, полагаю, что комиссия, имеющая столь существенное и важное значение, не будет только орудием для опорочивания Правительства в глазах народа, и потому Правительство представит свои разъяснения по существу как в самой комиссии, так и, по окончании ее работ, в Государственной Думе. В виду этого я заявляю, что Правительство всецело и всемерно присоединяется к предложению, внесенному членом Государственной Думы Родичевым".

Последние слова речи премьер-министра явились до того неожиданными, что депутаты, казалось, застыли на мгновение в каком-то оцепенении. Первые бурными аплодисментами нарушили молчание правые, к ним присоединилась часть центра, а дальше аплодировало несколько левых беспартийных крестьян. Во время перерыва умеренные и правые группы искренно радовались за участь второй Думы, выражая надежду поработать с таким министром, как Столыпин. Кадеты старались приписать победу исключительно себе; часть левых совершенно, что называется, потеряла свою линию; другие старались „делать настроение" и подтрунивать над кадетами. Беспартийные крестьяне и многие из трудовиков открыто пеняли на социал-демократов. В среде самих социал-демократов возросли опасения в расколе.

Общее настроение было крайне повышенное, и с разных сторон от лиц различных партий слышались чуть ли не восторженные отзывы об уверенном шаге Столыпина:

„Министр заявляет о том, что он всецело присоединяется к мнению, выраженному крупной парламентской фракцией.

Это нечто Совершенно новое,— говорили депутаты,— будем считать это за хороший признак.

Выходит совершенно не то, что мы предполагали,— с досадой заявлял представитель крайней левой.

И прекрасно,— отвечал кадет,— „того" уж достаточно было в первой Думе"...» [42, с. 62-64].

Но стремление главы правительства наладить диалог с оппозицией большей частью не встретило тогда сочувствия у ее лидеров. Председатель Совета Министров, отбивая постоянные наскоки левого думского большинства, все больше проникался пессимизмом относительно возможности дальнейшей продуктивной работы с новым составом Думы, в которой одни мечтали о революции, другие вздыхали по старой монархии, третьи, как кадеты, поступали вразрез со своими принципами, четвертые, как либералы, плыли по течению. Любопытно, что даже негласный лидер кадетов В. А. Маклаков впоследствии делает ценное для юриста признание о том, что правительство ни разу не нарушило конституцию, в то время как члены IГосдумы, считавшие себя «врожденными парламентариями», постоянно ее нарушали. Он также пишет:

«Первая дума... претендовала на то, чтобы ее воля считалась выше закона... и чтобы победа правительства над думой оказалась победой конституционных начал и Столыпин мог бы продолжить то дело, которому Дума не сумела служить» [33, с. 8].

Однако даже весной, когда положение стало уже невозможным, Столыпин, сознавая, что преждевременный роспуск Думы даст оппозиции новые аргументы, пытается оттянуть этот конец и умиротворить Государя. В своем апрельском письме Императору накануне дня рождения Николая II(6 мая), на прием к которому был приглашен и спикер Думы Головин, Столыпин просил Царя быть с ним построже. Он полагал, что это будет грозным предостережением, которое образумит наиболее отчаянных деятелей народного

представительства. Столыпин также высказывал Императору мысль о том, что левые сами желают роспуска Думы, чтобы свалить вину за свою бездеятельность на правительство. Вот концовка послания: «Сегодня был в Думе; впечатление тусклое и серое. В комиссиях, по словам наших чинов, не умеют взяться за работу в виду неподготовленности и неумения работать вообще. Дума „гниет на корню", и многие левые, видя это, желали бы роспуска теперь, чтобы создать легенду, что Дума создала бы чудеса, да правительство убоялось этого и все расстроилось» [32, с. 30].

КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКОЙ в истории второй Государственной Думы стало закрытое заседание 17 апреля, на котором обсуждался законопроект об определении контингента новобранцев. Столыпин на этом заседании не присутствовал, чтобы не давать повода разговорам о том, «что правительство придает делу особое значение, хотя из доходивших до сведения Совета Министров из так называемых кулуарных источников слухов нужно было думать, что заседание не пройдет гладко и ожидаются многочисленные оппозиционные выступления. Столыпин говорил на это совершенно естественно, что иного ничего нельзя и ожидать, но если ему и всему правительству в предвидении всяких выступлений нужно являться в Думу в полном своем составе, то ему предстоит просто не выходить вовсе из Думы и прекратить всякую деятельность по управлению и отдаться исключительно одной думской, совершенно бесплодной работе» [21, с. 227].

В разгоревшихся на заседании страстях особо отличился кавказец Зурабов, построив свою речь на сплошных оскорблениях армии и закончив призывом к вооруженному восстанию. Выступление тбилисского социал-демократа вызвало бурю протестов и споров: министры покинули зал, правые и кадеты стояли за исключение Зурабова из заседания, левые были против и также оставили зал. В этот крайне напряженный момент Дума, с одной стороны, продемонстрировала работу парламентского механизма, с другой — подтвердила, что ее положение крайне непрочно: судьбу поднятого вопроса решили голоса польского коло.

По свидетельству Коковцова, после этого инцидента Государь встретил его со словами:

«Я до сих пор не могу опомниться от всего того, что мне передано о заседании Думы прошлой пятницы. Куда же дальше идти и чего же еще ждать, если недостаточно того, чтобы открыто призывалось население к бунту, позорилась армия, смешивалось с грязью имя моих предков,— и нужны ли еще какие-либо доказательства того, что никакая власть не смеет молчаливо сносить подобные безобразия, если она не желает, чтобы ее самое смыл вихрь революции. Я понимаю Столыпина, который настаивает на том, чтобы одновременно с роспуском был обнародован новый выборный закон и готов еще выждать несколько дней, но я сказал председателю Совета министров, что считаю вопрос о роспуске окончательно решенным, более к нему возвращаться не буду и очень надеюсь на то, что меня не заставят ждать дольше того, что необходимо для окончания разработки закона, который, по моему мнению, тянется слишком долго» [21, с. 229-230].

По некоторым свидетельствам, Николай II, ощущая поддержку крайне правых, торопит главу правительства с роспуском Думы, присылает ему записку, в которой сказано, что «пора треснуть» [33, с. 224], вынуждая Столыпина к самым скорым и решительным мерам.

Однако премьер пытается спасти положение и найти выход. Он понимает, что разгон Думы может развеять мечту о народном представительстве, искренним сторонником и защитником которой он был. Вместе с тем крайние формы противостояния

и несговорчивость оппозиции не оставляли надежд. Внешние события в России, столице также не располагали к излишнему промедлению, ведь любая уступка воспринималась как проявление слабости власти.

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, что революционные силы не желают уступать и стремятся продолжить кровавую вакханалию, направленную на свержение существующего строя, 7 мая Столыпин обнародует в ДумеПравительственное сообщение о заговоре,

обнаруженном в столице и ставившем своей ближайшей целью совершение террористических актов против Императора, Великого князя Николая Николаевича и Председателя Совета Министров. Отвечая таким образом на внесенный в Думу запрос, он говорит:

«В феврале текущего года отделение по охранению общественного порядка и безопасности в Петербурге получило сведение о том, что в столице образовалось преступное сообщество, поставившее ближайшей целью своей деятельности совершение ряда террористических актов.

Установленное в целях проверки полученных сведений, продолжительное и обставленное большими трудностями наблюдение обнаружило круг лиц как вошедших в состав указанного сообщества, так и имевших с членами его непосредственные сношения.

Сношения, как выяснилось, происходили между некоторыми из членов сообщества на конспиративных квартирах, постоянно менявшихся, при условии строгой таинственности, были обставлены паролями и установленными текстами в тех случаях, когда сношения были письменные.

Установленный наблюдением круг лиц, прикосновенных к преступному сообществу, в числе 28-ми человек, был 31 марта подвергнут задержанию.

Вслед за этим отделение по охранению общественного порядка и безопасности, 4-го апреля, донесло прокурору с.-петербургской судебной палаты о данных, послуживших к задержанию 28-ми лиц.

С своей стороны прокурор судебной палаты, усмотрев в этих данных указания на признаки составления преступного сообщества, поставившего своей целью насильственные посягательства на изменение в России образа правления (ст. 103 уг. улож.), того же 4-го апреля предложил судебному следователю по особо важным делам при с.-петербургском окружном суде приступить к производству предварительного следствия, которое было начато немедленно, под непосредственным наблюдением прокурорского надзора с.-петербургской палаты, и производиться без малейшего промедления.

В настоящее время предварительным следствием установлено, что из числа задержанных лиц значительное число изобличается в том, что они вступили в образовавшееся в составе партии социалистов-революционеров сообщество, поставившее целью своей деятельности посягательство на Священную Особу Государя Императора и совершение террористических актов, направленных против Великого Князя Николая Николаевича и Председателя Совета Министров, причем членами этого сообщества предприняты были попытки к изысканию способов проникнуть во Дворец, в коем имеет пребывание Государь Император. Но попытки эти успеха не имели» [57, с. 83—84].

После этой речи присутствующие члены Государственной Думы единогласно приняли резолюцию, осуждающую заговорщиков. Сразу после этого в зал заседаний вошли намеренно отсутствующие представители левых фракций — социал-демократы, социалисты-революционеры, народные социалисты и трудовики, пожелавшие уклониться от голосования и таким образом от осуждения террора.

ДАЛЕЕ АТМОСФЕРА В ДУМЕ НАКАЛИЛАСЬ, так как ее председатель Головин (из кадетов) огласил тексты двух срочных и внеотчетных запросов к министру

внутренних дел и министру юстиции по поводу другого события, взбудоражившего столицу — обыска в квартире депутата Озола и ареста нескольких депутатов.