- •1 История и перспективы развития сжат.

- •2 Эффективность применения сжат

- •3 Классификация сжат.

- •4 Особенности построения и эксплуатации сжат .

- •5 Классификация постоянных сигналов.

- •6 Конструкция светофоров. Сигнализация на станциях

- •7 Рельсовые цепи и их классификация

- •8 Параметры рц

- •9 Элементы рельсовых цепей

- •10. Разветвленные рельсовые цепи

- •11 Станционные рельсовые цепи

- •12 Режимы работы рельсовой цепи

- •13 Способы контроля схода изолированных стыков

- •14 Электропривод сп

- •15 Взрезной стрелочный электропривод спв-6

- •16 Классификация систем аб

- •17 Импульсно-проводная автоблокировка на 2-х путном уч-ке

- •21,22,23 Работа дешифратора дя-3б при приёме кода кж. Работа дешифратора дя-3б при приёме кода ж. Работа дешифратора дя-3б при сходе изолированных стыков

- •24 Классификация системы алс. Перспективы развития систем сар.

- •25 Усилитель алсн.

- •26.Реле счетной группы

- •27 Работа дешифратора алсн при приёме кода кж

- •28 Работа дешифратора алсн при приеме кода ж.

- •29 Классификация систем эц. Перспективы развития

- •30 Общая характеристика эцмс. Пульт управления

- •31 Схемы установки маршрутов приёма эцмс

- •32. Схемы установки маршрутов отправления эцмс

- •33 Отмена маршрутов и искусственная разделка эцмс

- •34. Замыкание и размыкание маршрутов в эцмс

- •35 4-Х проводная схема управления стрелочным эп

- •36 2-Х проводная схема управления стрелочным эп

- •37 Пятипроводная схема управления стрелочным эп

- •38 Блочная маршрутно-релейная централизация

- •39. Работа схем маршрутного набора

- •40 Схема реле кс

- •41. Схема сигнальных реле

- •42. Схема маршрутных реле

- •43 Отмена маршрутов в бмрц

- •44 Общая характеристика системы дц

- •45. Автоматические ограждающие устройства

- •46. Устройство контроля подвижного состава

- •47 Диспетчерский контроль

- •48. Гац

- •49 Классификация и общая характеристика устройств автоматизации и механизации сортировочных горок.

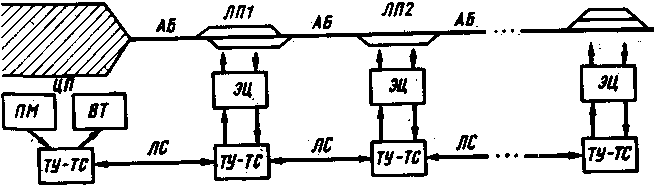

44 Общая характеристика системы дц

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — управление движением

поездов на участках ж.-д. линий значительной

протяжённости (десятки и сотни км),

оборудованных устройствами электриче-ской

централизации на станциях и автоматической

блокировкой на перегонах; способствует

повышению безопасности движения. Д. ц.

осуществляется диспет-чером из одного

пункта управления с помощью устройств

телеуправления (ТУ) и телесигнализации

(ТС). На отечеств. ж. д. впервые Д. ц. введена

на участке Люберцы — Куровская в 1936. К

нач. 90-х гг. Д. ц. действовала примерно

на 25% линий сети. Д. ц. обеспечивает

управление стрелками н сигналами неск.

станций и перегонов; контроль положения

стрелок на всех станциях и др. контролируемых

пунктах, занятости стрелок и перегонов,

станц. путей и прилегающих к ним

блок-участков. Эта информация, а также

показания входных и выходных светофоров

дублируются аппаратурой управления на

пульте диспетчера. При Д. ц. возможно

резервное управление стрелками и

сигналами станций по приёму, отправлению

поездов и производству манёвров или

местное управление стрелвами для

автоматич. записи исполненного графика

движения поездов. Системы Д. ц. дают

возможность диспетчеру корректировать

направление движения при ложной занятости

блок-участков.

На однопутных линиях Д. ц. позволяет увеличить использование пропускной способности, ускорить продвижение поездов благодаря повышению их участковой скорости, что даёт возможность отодвинуть на нек-рое время стр-во вторых путей, вести в этот период постепенное наращивание пропускной способности, увеличивая длину станц. путей, осуществляя стр-во двухпутных вставок Организация Д. п. способствует снижению затрат электроэнергии и топлива благодаря безостановочному скрещению поездов.

На двухпутных линиях Д. ц. даёт возможность чётко организовать движение поездов по графику и обеспечить макс, использование пропускной способности участка. Для этого система Д. ц. дополняется средствами автоматизации, используемыми диспетчером для установки маршрутов поездов, следующих по расписанию, устр-вами для оповещения пассажиров и др.

Для осуществления Д. ц. на станциях и участках, находящихся в ведении одного диспетчера, его рабочее место обору-довано световым табло, на к-ром отображается состояние контролируемых объектов; поездографом; средствами связи, в т. ч. устр-вами перегонной связи и поездной радиосвязи с локомотивами. В распоряжении диспетчера находятся устр-ва ТУ для ввода команд — клавиатура и манипулятор, аппаратура преобразования команд в дискретные кодовые сообщения и электрич. сигналы. Контролируемые объекты также оборудованы аппаратурой для приёма сигналов ТУ, преобразования сигналов в дискретные сообщения (команды) и выдачи команд для исполнения в устр-ва электрич. централизации.

Широко применяются двухпроводные асинхронные и синхронные системы Д. ц. Асинхронные системы с групповыми каналами ТУ и ТС работают в режиме симплексной связи по цепям т. н. цепочечной структуры, в к-рых импульсы пост, или перем. тока формируют дискретные сиг-налы. Синхронные системы Д. ц. с групповыми каналами ТУ и ТС работают в режиме полудуплексной связи. Сигналы ТС передаются кратковрем. посылкой на контролируемый пункт группового сигна-ла вызова или сигнала, по к-рому включаются счётчики времени на всех пунктах. На определ. позициях счётчиков к каналу ТС подключаются разл. пункты, осуществляется т. н. цикловая синхронизация. Информация о состоянии контролируемых объектов в разл. группах передаётся в пределах каждого контролируемого пункта. На отечеств, ж. д. получили распространение системы «Нева» и «Луч».

В техн. средствах Д. ц. используются элементы вычислит, техники, усовершенствованные средства передачи данных и аппаратуры каналов связи широкого применения. Создаются системы слежения за движением поездов с контролем и отображением их номеров. При этом решаются и др. задачи: регистрация графика исполненного движения, автоматич. установка поездных маршрутов, оповещение пассажиров о подходе поездов, контроль выполнения графика движения на более высоких уровнях управления, автоматич. задание тяговых режимов локомотивам с учётом условий движения поездов.