- •Часть I. Введение

- •Тема 1. История и предмет экономической теории

- •Часть II. Экономика рынка (микроэкономика)

- •Тема 2. Спрос, предложение и рынок

- •2.1. Условия возникновения и развития рынка. Функции рынка.

- •2.2. Классификация рынков. Инфраструктура рынка.

- •II. По степени зрелости рыночных отношений различают .Развитый и формирующийся рынки.

- •2.3 Рыночный механизм.

- •2.4.Формы собственности.

- •2.4 Спрос и факторы на него влияющие.

- •2.5 Показатели рыночного спроса: объем и цена спроса.

- •2.6 Закон спроса. Кривая спроса.

- •2.7 Предложение. Закон предложения. Кривая предложения.

- •2.8 Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.

- •Тема 3. Эластичность спроса и предложения

- •3.1 Эластичность спроса по цене и доходы продавцов.

- •3.2. Дуговая эластичность спроса

- •3.2 Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность.

- •3.3 Эластичность предложения и факторы, ее определяющие.

- •3.4 Сдвиги кривых спроса и предложения.

- •Тема 4. Потребительское поведение и рыночный спрос

- •4.6 Бюджетная линия потребителя.

- •Тема 5. Производство и издержки

- •5.1 Производственная функция (изокванта).

- •5.2 Закон убывающей отдачи.

- •Закон убывающей отдачи

- •5.3 Производство. Совокупный (общий), средний и предельный продукт.

- •5.4. Понятие издержек, их классификация.

- •5.5 Постоянные, переменные и общие издержки. Кривые издержек.

- •5.6 Средние издержки.

- •5.7 Предельные издержки.

- •Тема 6. Фирма в условиях чистой конкуренции

- •6.1 Общая характеристика рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.

- •6.2 Спрос и предложение на конкурентном рынке. Цена равновесия фирмы.

- •6.3 Доход конкурентной фирмы и его формы.

- •6.4 Прибыль как основной показатель деятельности предприятия. Балансовая и чистая прибыль. Рентабельность.

- •6.5 Определение оптимального объема выпуска. Максимизация прибыли конкурентной фирмы.

- •1) Сравнение валового дохода с валовыми издержками;

- •2) Сравнение предельного дохода и предельных издержек.

- •Тема 7. Ценообразование на рынках факторов производства

- •7.1 Рынок ресурсов. Рыночное равновесие на рынке ресурсов. Особенности формирования цен на ресурсы.

- •7.2 Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение на рынке труда.

- •7.3 Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы и системы заработной платы.

- •7.4 Особенности и проблемы развития рынка труда в рб. Регулирование рынка труда.

- •7.5 Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка процента.

- •7.6 Рынок земельных ресурсов. Земельная рента и ее виды. Рента и цена земли.

- •Часть III. Национальная экономика (макроэкономика)

- •Тема 8. Измерение результатов экономической деятельности

- •8.1Национальная экономика, ее цели и структура.

- •8.2 Номинальный и реальный ввп. Дефлятор ввп.

- •8.3 Нд. Чнп. Располагаемый доход.

- •8.4 Индекс потребительских и производственных цен.

- •Тема 9. Совокупный спрос и совокупное предложение

- •9.1 Совокупный спрос и его факторы.

- •9.2 Кривая совокупного спроса и ее сдвиги.

- •9.3 Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее сдвиги.

- •9.4 Общее макроэкономическое равновесие. Нарушение равновесия: смещение кривых совокупного спроса и совокупного предложения

- •Тема 10. Потребление, сбережения и инвестиции

- •10.1 Совокупное потребление. Функция потребления.

- •10.2 Совокупное сбережение. Функция сбережений.

- •10.3 Взаимосвязь совокупного потребления и сбережения.

- •10.4 Средняя и предельная склонность к потреблению. Средняя и предельная склонность к сбережению.

- •10.5. Инвестиции. Номинальная и реальная ставка процента.

- •10.6 Кредит. Инвестиционная политика государства.

- •Тема 11. Равновесие в национальной экономике

- •11.2 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. «Крест» Дж. М. Кейнса.

- •11.3 Эффект мультипликатора. Мультипликатор и акселератор инвестиций государственных расходов.

- •Мультипликация инвестиций

- •Мультипликация налогов

- •Тема 12. Фискальная политика. Госбюджет

- •12.1 Финансовая система: понятие, функции, принципы построения и структура.

- •12.2 Государственный бюджет и его роль в экономике.

- •12.3 Государственные доходы. Налоги в рб. Кривая Лаффера.

- •12.3 Государственные расходы.

- •12.4 Бюджетный дефицит и государственный долг.

- •12.5 Фискальная политика: понятие, виды. Мультипликаторы государственных расходов и налогов.

- •Тема 13. Функции, способы измерения и история денег

- •13.1 Возникновение денег и их функции. Денежные агрегаты м1, м2, м3, м4.

- •13.2 Скорость обращения денег. Уравнение Фишера.

- •13.3 Спрос на деньги. Ставка процента. Номинальная и реальная ставка процента.

- •13.4 Предложение денег.

- •13.5 Равновесие на рынке денег. Инфляция.

- •Тема 14. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Банки

- •14.1 Банки. Банковская система в рб.

- •14.2 Функции Национального и коммерческих банков.

- •14.3 Создание банками денег. Денежно-кредитная политика. Понятие «дорогих» и «дешевых» денег.

- •4.4 Взаимосвязь монетарной и фискальной политики.

- •Тема 15. Инфляция и безработица

- •15.1 Понятие занятости. Виды занятости.

- •15.2 Безработица, ее типы. Уровень безработицы.

- •15.3 Инфляция. Виды инфляции.

- •15.4 Факторы, вызывающие инфляцию. Индекс цен.

- •15.5 Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.

- •15.6 Экономические и социальные последствия инфляции.

- •Тема 16. Открытая экономика. Обменные валютные курсы

- •16.1 Предпосылки формирования, структура, основные черты и тенденции развития мирового хозяйства.

- •16.2 Мировой рынок. Абсолютные и относительные преимущества внешней торговли

- •16.3 Внешнеторговые операции. Внешняя торговля в рб.

- •16.4 Внешнеэкономическая политика. Протекционизм. Свободная торговля. Демпинг.

- •16.5 Платежный баланс. Торговый баланс.

- •16.6 Чистый экспорт. Вывоз капитала.

- •16.7 Валютные отношения. Валютная система.

- •16.8 Валютный курс. Плавающий и фиксированный курс. Валютные интервенции.

- •Часть IV. Переходная экономика

- •Тема 17. Основные направления преобразований в переходной экономике

- •17.1. Экономические системы, их цели и функции. Типы экономических систем.

- •17.2 Особенности и черты переходной экономики Беларуси.

- •17.3 Задачи и направления переходной экономики. Либерализация. Цели и направления государственного регулирования в переходной экономике.

- •17.4 Основные направления формирования социально ориентированной смешанной экономики.

- •17.5 Экономическая безопасность: определяющие факторы и пути обеспечения.

- •Тема 18. Разгосударствление и приватизация в Республике Беларусь

- •18.1 Разгосударствление. Цели и направления разгосударствления.

- •18.2 Приватизация. Принципы, формы и методы приватизации.

- •18.3 Особенности реформирования собственности в Республике Беларусь

- •Тема 19. Экономическая политика государства в переходный период

- •19.1 Роль и функции государства в переходной экономике.

- •19.2Стабилизационная и структурная политика государства.

- •19.3 Формирование международных экономических отношений в рб.

- •Список рекомендуемой литературы

- •3.1. Основная литература

- •3.2. Дополнительная литература

Тема 4. Потребительское поведение и рыночный спрос

Потребление и доход потребителя

Общая и предельная полезность.

Полезность и спрос.

Максимизация полезности

Кривая безразличия.

Бюджетная линия потребителя.

Положение равновесия потребителей.

Эффект дохода.

Эффект замещения.

Потребление и доход потребителя

Потребление – использование благ в целях удовлетворения потребностей

Рациональный потребитель – субъект, максимально удовлетворяющий потребности за счет полезных свойств экономических благ при ограниченном доходе и ценах.

Доход потребителя – поступление денежных средств или материальных ценностей в распоряжение субъекта

Источники дохода:

трудовая деятельность

собственность на ресурсы

выплаты из государственного бюджета

предпринимательство

Виды источников дохода:

заработная плата

дивиденды, проценты

пенсии, стипендии

арендная плата

продажа продуктов домашнего хозяйства

Виды дохода

Номинальный – денежные средства, материальные ценности, поступающие в денежном выражении потребителю

Располагаемый - оставшийся после уплаты налогов и идущий на личное потребление

Реальный – исчисляемый с учетом действующих цен на товары или услуги и взимаемых налогов.

Общая и предельная полезность.

Центральное место в теории потребления занимает концепция предельной полезности. Ее основы были разработаны в середине XIX в. Г. Госсеном и У. Джевонсом, Большой вклад в развитие этой теории внесли в начале XX в. представители австрийской школы К. Менгер, Э. Бем-Баверк, Ф. Визер.

Исходным понятием данной концепции является

полезность — то удовлетворение, которое получает потребитель в процессе использования блага.

Основные положения теории поведения покупателя

1. Оценка полезности блага всегда субъективна. Одно и то же благо обладает разной полезностью для различных потребителей. Каждый индивид приобретает блага в соответствии с собственным вкусом. Например, любители кофе оценивают полезность этого напитка высоко, в то время как для некоторых потребителей он обладает низкой полезностью.

2. Потребители, оценивая благо, учитывают степень его редкости и значимость той потребности, которую оно удовлетворяет. Например, потребность в теплом головном уборе можно удовлетворить с помощью изделий, сшитых из различного меха. Понятно, что в холодных климатических условиях полезность меховой шапки высока. В то же время полезность ондатровой шапки, обладающей большей редкостью, оценивается выше, чем кроличьей.

3. Полезность блага также зависит от степени развития потребности и уровня ее удовлетворения на данный момент. Полезность блага уменьшается по мере того, как увеличивается объем потребляемого блага. Проиллюстрируем данную зависимость на примере. Предположим, что на десерт у потребителя есть 5 яблок. Первое яблоко доставляет ему наибольшую полезность, так как он еще не насытился данным продуктом. Второе яблоко имеет несколько меньшую полезность, третье — еще меньшую, четвертое яблоко может оказаться для него уже не нужным, а от пятого можно ожидать не пользу, а вред.

Полезность, которую извлекает потребитель из каждой дополнительной единицы блага, называется предельной полезностью. Она обозначается MU (marginal utility). Полезность каждой последующей единицы блага меньше полезности предыдущей единицы. Уменьшение предельной полезности блага с увеличением потребляемого его количества называется законом убывающей предельной полезности.

Вернемся к примеру с яблоками и попытаемся

Если количественно определить полезность потребления яблок, За единицу полезности примем абстрактную единицу — например, «ютиль». Допустим, что потребитель оценивает первое яблоко в 10 юти-лей, второе — в 8 ютилей, третье — в 6 ютилей. Четвертое яблоко является относительно излишним, его полезность равна нулю. Пятое яблоко имеет отрицательную полезность, равную -5.

Общая и предельная полезность яблок (в ютилях)

|

Единица продукции |

Полезность | |

|

Предельная (MU) |

Общая (TU) | |

|

1 |

10 |

10 |

|

2 |

6 |

16 |

|

3 |

2 |

18 |

|

4 |

0 |

18 |

|

5 |

-5 |

13 |

Общая полезность определенного количества благ (обозначим ее TU — total utility) определяется как сумма предельной полезности каждого из них. Общая полезность первых двух яблок равна 16 ютилей (10 + 6). Общая полезность трех яблок равна 18 ютилей (10 + 6 + 2). Четвертое яблоко ничего не прибавит к общей полезности, пятое — уменьшит ее.

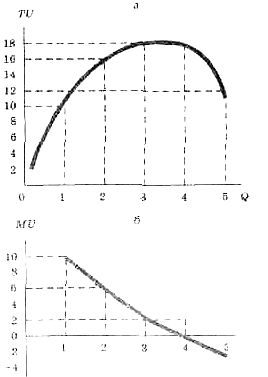

Постройте кривые общей и предельной полезности (На горизонтальной оси отложено количество потребляемых благ (Q), на вертикальной — соответственно общая полезность (TU) и предельная полезность (MU)).

Для более наглядного отражения связи между общей и предельной полезностью можно использовать графическое изображение. На рис. 7.1, а изображена кривая общей полезности, а на рис. 7.1, б — кривая предельной полезности.

Данные, приведенные в таблице и изображенные на графиках, показывают, что предельная полезность отдельных благ снижается по мере увеличения их количества. Общая полезность увеличивается до тех пор, пока предельная полезность имеет положительное значение. Темп увеличения общей полезности с добавлением каждого нового блага замедляется.

Рис. 7.1. Обшая (а) и предельная (6) полезность

Полезность и спрос.

Чтобы показать, как спрос связан с полезностью благ, выразим последнюю в денежных единицах. Если полезность блага и полезность затраченных на его покупку денег оцениваются покупателем одинаково, он купит благо.

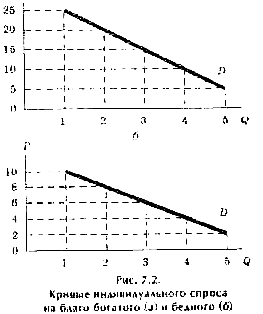

Предельная полезность денежной единицы у покупателей с различными доходами разная. Очевидно, что предельная полезность денежной единицы для богатого потребителя меньше, так как деньги для него имеют меньшую степень редкости, чем для потребителя с более низкими доходами.

На условном примере попытаемся определить спрос покупателя на благо А, рыночная цена которого равна 10 денежным единицам. Допустим, что предельная полезность денежной единицы для человека равна 4, ютилям.

Данные, характеризующие спрос потребителей на благо А, приведены в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Спрос на благо А

|

Количество благ

|

Предельная полезность блага (в ютилях) |

Цена в денежных единицах | |

|

|

| ||

|

1 |

100 |

25 |

|

|

2 |

80 |

20 |

|

|

3 |

60 |

15 |

|

|

4 |

40 |

10 |

|

|

5 |

20 |

5 |

|

За благо, предельная полезность которого оценивается в 100 ютилей, потребитель готов заплатить 25 денежных единиц (100:4). Благо, предельная полезность которого равна 80 ютилей, согласен приобрести за 20 и т.д.

Цена, которую согласен заплатить потребитель за соответствующую единицу данного блага, измеряет предельную полезность этой единицы блага и называется ценой спроса.

Величина индивидуального спроса покупателей определяется рыночной ценой. В приведенном нами примере при рыночной цене блага А 10 долларов потребитель купит 4 единицы.

Использовав данные табл. 7.2, изобразим графически кривые индивидуального спроса потребителя (рис.7.2, а, б).

До сих пор мы предполагали, что, уплачивая за благо определенное количество денег, покупатель производит эквивалентный обмен.

Правильнее будет предположить, что покупка товара имеет место потому, что он обладает для потребителя большей привлекательностью, чем деньги. Это значит, что каждый потребитель, покупая товар, получает определенный выигрыш. В тех случаях, когда цена спроса превышает рыночную цену, выигрыш потребителя определяется как разница между ними.

В приведенном примере покупатель за первую единицу блага А был согласен заплатить 25 денежных единиц. При рыночной цене, равной 10 денежным единицам, его выигрыш составил 15 денежных единиц. Покупка второй единицы блага А принесла ему выигрыш в 10, третьей — в 5 денежных единиц. Приобретая четвертую единицу блага, покупатель не получает выигрыша. Если бы покупатель приобрел пятую единицу блага, то понес бы потери.

Общий выигрыш, который получает потребитель от покупки какого-то блага, называется излишком потребителя, Таким образом, излишек (рента) потребителя — это разница между общей полезностью приобретаемого блага и затратами на его покупку. В нашем примере излишек потребителя составит 30 денежных единиц.

Максимизация полезности.

Теория предельной полезности изучает поведение типичного (среднего) покупателя на рынке. Сторонники этой теории принимают за

Исходные положения теории предельной полезности

Во-первых, средний покупатель имеет ограниченный денежный доход и пытается использовать его с наибольшей пользой.

Во-вторых, этот покупатель имеет достаточно отчетливую систему предпочтений в отношении товаров и услуг, предлагаемых на рынке. Предполагается, что покупатель представляет, какую предельную полезность он извлечет из каждой последующей единицы блага, которую он намеревается купить.

В-третьих, индивидуальный потребитель не может повлиять на цены товаров.

Принимая в расчет эти априорные условия, посмотрим, как ведет себя на рынке типичный потребитель. Очевидно,

Т.о., покупатель, обладающий ограниченным доходом, сможет приобрести на рынке ограниченное количество товаров. Он будет стремиться приобрести такие товары и услуги, которые принесут ему наибольшую полезность.

Чтобы сделать оптимальный выбор благ, покупатель должен сравнить взвешенные предельные полезности различных товаров.

Взвешенной предельной полезностью называется отношение предельной полезности блага к его цене.

Допустим, покупатель должен сделать выбор между соком и минеральной водой. Полезность сока он оценивает в 10 ютилей, а минеральной воды — в 6 ютилей. Если стакан сока стоит 25 центов, а стакан минеральной воды 10 центов, то взвешенная полезность сока составляет 10/25, а минеральной воды — 6/10. При данных условиях большую полезность покупатель получит от стакана минеральной воды.

Рассмотрим, как потребитель X при ограниченном доходе сможет оптимизировать свой выбор и получить наибольшую полезность при покупке нескольких товаров.

Предположим, X может позволить себе расходовать 80 долларов в неделю. Для упрощения анализа будем считать, что он покупает только 2 товара: товар А по цене 10 долларов за единицу и товар В стоимостью 20 долларов. Оценка предельной полезности данных товаров покупателем и рассчитанная взвешенная полезность (MU на 1 доллар) приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3 - Предельная полезность товаров А и В для покупателя X

|

Количество единиц товаров

|

Товар А |

Товар В | ||

|

Предельная полезность |

MU на 1 дол.

|

Предельная полезность |

MU на 1 дол.

| |

|

1 |

210 |

21 |

400 |

20 |

|

2 |

180 |

18 |

380 |

19 |

|

3 |

160 |

16 |

360 |

18 |

|

4 |

140 |

14 |

340 |

17 |

Первая единица товара А обладает наибольшей полезностью в расчете на один доллар (она равна 21 ютиль). Взвешенная предельная полезность первой единицы блага В составляет 20 ютилей. На покупку этих товаров потребитель расходует 30 долларов. Далее по уровню взвешенной полезности идет вторая единица товара В (19 ютилей), затем — вторая единица товара А и третья единица товара В, полезность каждой из которых в расчете на один доллар составляет 18 ютилей. Таким образом, если X купит 2 единицы блага А и 3 единицы блага В, то он израсходует 80 долларов наилучшим образом, т.е. получит максимальную полезность от своих покупок. У него не будет оснований пытаться по-другому распределить свой доход, потому что любая иная комбинация товаров А и В при существующих ценах и имеющихся в наличии денежных средствах даст меньшую суммарную полезность. Поэтому можно сказать, что состояния равновесия покупатель достигнет именно при таком распределении своего дохода между товарами А и В.

Правило максимизации полезности требует, чтобы потребитель при распределении своего дохода обеспечил равенство взвешенных предельных полезностей товаров, входящих в приобретаемый набор. Это правило можно записать в виде уравнения

MU, = MU2 MUn

Р1 Р2 Рn

где MU1, MU2, ..., MUn — предельные полезности благ; Рг, Р2, ..., Рп — соответствующие цены товаров 1, 2, ..., п.

Данное правило может быть использовано не только при осуществлении потребительского выбора, но и при распределении ограниченных ресурсов между альтернативными сферами использования.

Кривые безразличия.

Экономисты, стоявшие у истоков теории предельной полезности, и их первые сторонники в своих исследованиях пытались количественно измерить полезность. Такой подход к оценке полезности получил название кардиналистского (от англ, cardinal — количественный). Хотя поиски измерителя полезности не увенчались успехом, кардиналистам удалось обнаружить ряд закономерностей, присущих поведению типичного потребителя.

После того как итальянский экономист В. Парето на основе математических расчетов сделал вывод о невозможности количественного измерения полезности, начались поиски нового способа объяснения потребительского поведения. Они привели к созданию понятийного и математическою аппарата, и применил новый подход к оценке полезности, который был назван ординалистским (от англ, ordinal — порядковый), основанный на определении относительных полезностей различных наборов благ и выявлении тех, которые обладают большей полезностью..

Ординалистская теория полезности разработана английскими экономистами Р. Алленом и Дж. Хиксом. Основными инструментами данной теории являются кривые безразличия и бюджетные ограничения.

Кривая безразличия показывает все возможные комбинации двух благ, доставляющих потребителю равную полезность.

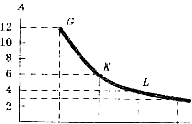

На условном примере построим кривую безразличия. Допустим, потребитель желает приобрести блага А и В. Одинаковую полезность он может получить, используя различные их комбинации. В табл. 7.4 приведены наборы благ А и В, которые имеют одинаковую полезность для потребителя.

Таблица 7.4

Комбинации благ А и В, имеющие одинаковую полезность для покупателя X (гипотетические данные)

|

Блага АиВ (наборы) |

Количество блага А |

Количество блага В |

|

G |

12 |

2 |

|

К |

6 |

4 |

|

L |

4 |

6 |

|

М |

3 |

8 |

Данные, приведенные в таблице, изобразим графически. На вертикальной оси отложим количество блага А, а на горизонтальной — количество блага В. Отметим на графике точки, соответствующие наборам G, К, L, M. Соединив их, получим кривую безразличия (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Кривая безразличия

М

2 4 6 8 В

Свойства кривой безразличия:

* любая точка на кривой безразличия определяет набор благ А и В, обеспечивающий потребителю X одинаковую полезность;

* кривая безразличия имеет отрицательный наклон, так как между количествами благ АиВ существует обратная связь. Двигаясь от комбинации G к комбинации М, потребитель увеличивает полезность, получаемую от блага В, и уменьшает на такую же величину полезность от блага А;

* наклон кривой безразличия отражает величину предельной нормы субституции (замещения).

Предельная норма замещения (субституции) показывает количество, на которое должно быть увеличено потребление одного из двух благ, чтобы компенсировать потребителю уменьшение потребления другого блага. Этот показатель можно определить по следующей формуле:

MRS = A / B

где МRS — предельная норма замены блага А благом В; А — уменьшение потребления блага А; В — увеличение потребления блага В.

При переходе от набора G к набору К потребление блага А уменьшается на 6 единиц, а потребление блага В увеличивается на 2 единицы.

Норма субституции показывает, что в данном случае потребитель готов отказаться от 3 единиц блага А в пользу 1 единицы блага В: -6/2 = / 3 /

При перемещении с точки К в точку L получаем MRSBA = 2/2 = / 1 /; с точки L в точку М — MRSBA = / 1/2 /

Очевидно, что если двигаться вдоль кривой безразличия слева направо, предельная норма субституции убывает. Это объясняется тем, что готовность потребителя к замещению блага А благом В по мере уменьшения потребления блага А падает.

Допустим, что одна из кривых безразличия на рис. 7.4 имеет общую полезность 30 единиц. Возможны и другие комбинации благ А и В, которые имеют большую или меньшую полезность. Например, 50 единиц и 10 единиц.

Кривая безразличия, отражающая большую полезность, на графике будет расположена выше и правее. Кривая безразличия, выражающая меньшую полезность данных благ, будет расположена левее и ниже.

Если между двумя положительно направленными осями координат провести множество кривых безразличия, то мы получим «карту безразличия».

Кривые на карте безразличия не пересекаются.

Докажем это положение от противного. Допустим, что две кривые безразличия пересекаются в точке Е (рис. 7.5.).

Мы знаем, что любая точка на кривой безразличия выражает одинаковую общую полезность. Потребителю безразлично, какую комбинацию благ А и В он выберет — в точке Е или в точке К. Безразличен ему и выбор между точками Е и М, а следовательно — между М та. К. Но точки М и К выражают разную общую полезность. Следовательно, кривые безразличия не могут пересекаться.