- •Глава 2 19

- •Глава 5 104

- •Глава 11 295

- •Глава 12 329

- •.Глава 1 жизненный путь: направленность и личность Краткий очерк современных психологических исследований человеческой жизни

- •Типы жизненных ориентаций, определяющие сущность личности и ее жизненный путь

- •Жизненные выборы современного человека: лирическое отступление

- •Ншможности художественной литературы в познании личности и ее жизненного пути

- •111Ирокис перспективы познания человека в его целостности открывает

- •Глава 2 Личность с максимально пассивной жизненной позицией: путь удовлетворения биологических нужд

- •Федор Павлович Карамазов

- •Грегор Замза

- •Глава 3 Личность с максимально пассивной жизненной позицией: путь реакций на внешние обстоятельства

- •Макар Алексеевич Девушкин

- •Акакий Акакиевич Башмачкин

- •Беликов

- •«Объектная» модель личности в поведенческих подходах и бихевиоризме

- •1С hhiiciui

- •Глава 4 hrniocn. С максимально активной жизненной позицией: путь самовыражения параллельно с удовлетворением биологических нужд

- •Незнакомка

- •IIм«-1 пикгивный творец - человек, бессознательно жаждущий ( лмоутвердиться хотя бы посредством удовлетворения

- •Глава 5 Личность с максимально активной жизненной позицией: путь самовыражения после удовлетворения биологических нужд

- •Николай Степанович12

- •Катерина Ивановна

- •Ihiiui4.

- •Родион Раскольников

- •«Субъектная» модель личности в классической гуманистической психологии

- •Глава 6 Личность, стремящаяся достичь равновесия со средой: путь сознательной адаптации

- •Ретт Батлер

- •Целостная гомеостатическая модель личности в ситуационизме и когнитивной психологии личности

- •IIII . Н средой, что описывается в терминах довольно высокого уровня

- •Глава 7

- •Iпчкист ь, стремящаяся нарушить равновесие со средой: путь к максимальной свободе в рамках «судьбы»

- •Целостная гетеростатическая модель личности в экзистенциальной психологии

- •Глава 8 Личность, стремящаяся нарушить равновесие со средой: путь к духовности без усилий

- •*** Итоги

- •Целостная гетеростатическая модель личности в психосинтетическом подходе

- •Глава 9 Ситуативно-целостная личность с созерцательной жизненной позицией: целенаправленный путь сознательной саморегуляции в отношениях

- •Ф** Андрей Петрович Версилов

- •Ситуативно-целостная модель личности в психологии отношений и индивидуальности

- •Глава 10 Ситуативно-целостная личность с деятельной жизненной позицией: целенаправленный путь сознательной саморегуляции в делах

- •I руженик-«муравей» - неутомимый, деятельный человек, жизнь которого заполнена размеренным целеустремленным

- •Попрыгун - легкомысленно порхающий по жизни, пробующий в ней свои силы и растрачивающий их в метаниях, поисках неизвестно чего. *** Ольга Ивановна («Попрыгунья»)

- •Ситуативно-целостная модель личности в деятельностном подходе

- •Глава 11 Внутренне-целостная личность «не-алиби в бытии»: путь к «раю на земле»

- •Елена Стахова

- •Глава 12

- •*** Кассандра

Типы жизненных ориентаций, определяющие сущность личности и ее жизненный путь

Почему именно жизненные ориентации играют центральную роль в развитии личности и определении ее жизненного пути? Дело в том, что когда мы говорим о личности, имеется в виду уникальный для данного человека способ решения общей для всех людей жизненной задачи - реализации своего человеческого предназначения. То, как оно понимается, и в каком направлении происходит процесс ее решения, прежде всего и определяет суть личности. О направленности нам и дают представление жизненные ориентации, проявляющиеся во всех поступках человека в мире, который его окружает, и в его отношениях к миру, составляющих специфику внутреннего склада. Направленность - важнейшая характеристика личности, определяющая значение для нее явлений внутреннего и внешнего мира. То есть, именно направленность «задает тон» всему «строю» личности; Направленность личности - качество, формирующееся прижизненно. Направленность становится определяющим качеством личности, если ее (личность) понимать как инструмент взаимосвязи субъективной организации и внешнего мира человека, причастности его к бьггию, которая всегда была важнейшей проблемой для человека во все времена. Каждый решал ее по-своему, и об индивидуальном способе решения дают знать жизненные ориентации как базовые детерминанты жизни.

Каждый человек - поскольку он человек - имеет возможность реализовать свою внутреннюю активность, целостность, человеческую сущность. Способ реализации зависит непосредственно от возможности взаимодействовать с жизненной ситуацией, непосредственно связывающей человека с окружающим миром определенным, индивидуально специфичным образом.

Для отечественных подходов к личности традиционно внимание к проблеме человеческого предназначения, а также к различным способам ее решения. Наиболее остро данный вопрос был поставлен в духовной психологии, исторически первом направлении, повлиявшем на все последующие: сущность личности соотносилась с уровнем ее зрелости. Так, В.А. Снегирев (1893) различает «идею тела» (сознание себя как организма), «идею внутреннего состояния» (сознание ума, воли, чувства и их качеств, включая нравственные) и «идею души» (сознание вечной, неизменной, бессмертной души).

Значениие жизненных ориентации для личности указывают многие современные ученые, выделившие различные системы регуляции поведения и жизни в целом («логики» Д.А. Леонтьева, 1999); обозначившие различные версии «постулата сообразности» в зависимости от содержательной интерпретации цели (гомеостатический, гедонистический, прагматический постулаты В.А. Петровского, 1996), а также неадаптивную личность, не подчиняющуюся этому постулату; «образы человека в психологии» А.Г. Асмолова (2001) - «человека ощущающего», «человека как вместилища нужд, инстинктов, потребностей», «человека реагирующего» («ролевого человека»), «человека-деятеля»); типы личности М.Я. Дворецкой (2003) в зависимости от преобладания одного из трех «эталонов жизнедеятельности» - витального, социального и экзистенциального.

![]()

В наших исследованиях жизненных ориентации (Коржова Е.Ю., 2002) эмпирически были выделены их базовые компоненты: жизненные изменчивость (стремление изменяться) - стабильность (стремление оставаться прежним); внутренний локус контроля (принятие ответственности) - внешний локус контроля (делегирование ответственности); направленность на освоение внутреннего мира (стремление к самосовершенство- ванию) - направленность на освоение внешнего мира (стремление к практической деятельности); подвижность (стремление к новизне) - инертность (стремление к привычному)

.На основе жизненных ориентации формируется жизненная позиция личности. Понятие жизненной позиции часто использовалось в отечественной социальной психологии, обычно в сочетании с прилагательным «активная». Действительно, термин «жизненная позиция» применяется в исследова- о

ниях проблемы активности.',Жизненная позиция определяется К.А. Абуль- хановой-Славской как обобщённый ценностный способ жизни личности1.

Степень активности жизненной позиции можно определить и количественно, т.к. нами был разработан соответствующий психометрически обоснованный опросник: жизненные изменчивость, внутренний локус контроля, направленность на освоение внутреннего мира, подвижность свойственны активной личности, а противоположные качества - жизненные стабильность, внешний локус контроля, направленность на освоение внешнего мира, инертность — описывают пассивную личность.

Личность с активной жизненной позицией отличается внутренней детерминацией жизнедеятельности. Человек проявляет себя как субъект. «Субъектная» ориентация характеризуется, по нашим данным, выраженностью таких качеств как гибкость, общая интернальность1, интерналь- ность в области достижений и неудач, а также широтой временной транс- спективы, сопровождающейся «чувством радостной наполненности жизни».

Личность с пассивной жизненной позицией характеризуется детерминацией жизненного пути преимущественно внешними жизненными обстоятельствами как его объектами. Объекту уподобляется и сам человек. Источник жизнедеятельности находится вне человека. «Объектная» ориентация сопровождается ригидностью, общей экстернальностью2, экстернально- стью в области достижений и неудач, узостью временной перспективы, отсутствием чувства полноты жизни.

Помимо этой одномерной типологии (пассивная - активная жизненная позиция), возможна еще одна типология - двухмерная - благодаря особой группировке базовых компонентов жизненных ориентации в два независимых основания новой типологии. Первое-жизненное творчество, преобразующая жизненная активность — включает взаимосвязанные жизненные изменчивость, подвижность, направленность на освоение внутреннего мира. Наиболее близким термином из имеющихся в литературе является «жизнетворчество» - характеристика творческой направленности, или жизненной позиции личности (Ф.Е. Василюк, Д.А. Леоньтев, С.Ю. Степа-

мои, Л.С. Сухоруков). Творческий принцип жизни был рассмотрен многими шрубежными (Э. Фромм, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.) и отечественными (Н.А. Бердяев, А.А. Ухтомский, C.JI. Рубинштейн, О.С. ( оиетова и др.) учеными.

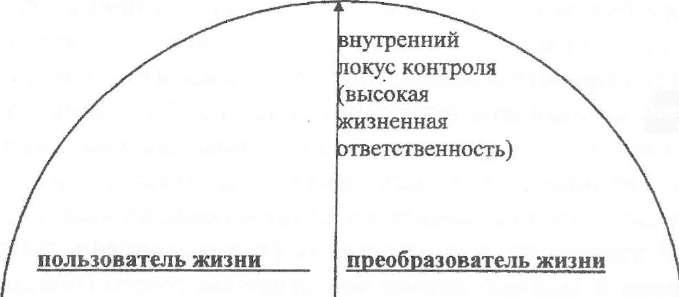

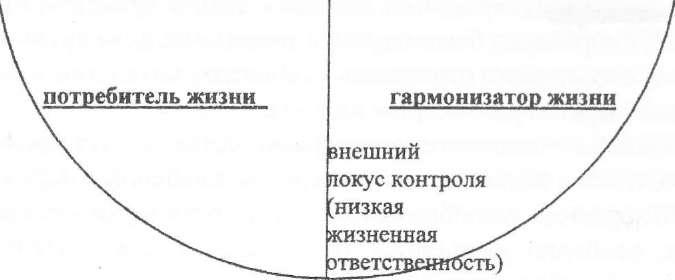

11 трое основание типологии совпадает с одним из базовых компонентов I мшенных ориентации - жизненным локусом контроля, характеризующим hi ппственность личности (Е.Г. Ксенофонтова, К. Муздыбаев, А.А. Реан, I Хскхаузен, A. Furnham, Н. Steel, W. Wheatley). Локус контроля объясняет i к ионность к интерпретации значимых событий как результата действия пнешних сил (судьбы, обстоятельств, других людей) (экстернальный, внеш- мий локус контроля, низкий уровень субъективного контроля) либо своей i обственной активности (интернальный, внутренний локус контроля, низкий уровень субъективного контроля). В пространстве между двумя осями жизненное творчество и жизненный локус контроля - располагаются четыре базовых личностных типа, в соответствии с основными четырьмя типами жизненной позиции: преобразователь, гармонизатор, пользователь и потребитель жизни. Преобразователь и потребитель харак- н-ризуют крайние варианты активности жизненной позиции личности: максимально активную у преобразователя и максимально пассивную у пот ребителя. Гармонизатор и пользователь, как правило, типы, промежуточные между ними, описываются через сочетание жизненного творче- ( I на и низкой жизненной ответственности (гармонизатор) и жизненного приспособления и высокой жизненной ответственности (пользователь) (jmc.l).

В последующем наши исследования были направлены на определение i одержательной характеристики четырех типов субъект-объектных ориентаций. Эмпирически были изучены жизненные цели ярких предста- ин гелей типов, особенности отношения к событиям жизни и выбора страте- I nil поведения4. Кратко рассмотрим их ниже.

кизненное

приспособление жизненное

творчество

пассивная

жизненная

позиция

Рис.

1.

Двухмерная типология личности в

соответствии с ее жизненной

позицией.

активная

жизненная

позиция

/ ирмонизатор открыт жизненному опыту, стремится согласовать свои нос гуики с тем, что предлагает жизнь, отличается вниманием к негативным in шейным моментам как источникам личностного развития. Подобно пре-

||>|ы ювателю, это человек с насыщенным кругом жизненных переживаний. Дня него многое значат собственный внутренний мир и возможности его

писршенствования, сосредоточенность на грустном жизненном опыте и

I и осмыслении. Соответственно, характерны интенсивность внутренней mi (ни, склонность к самоанализу и самосовершенствованию. В трудных | птуациях грустит, уходит в себя, испытывает чувство вины и гнев. « I рсмится к активному решению проблемы, но не склонен приспосаб- Iикаться к ситуации. Активность проявляется в интенсификации занятий | ипрчеством, в фантазиях и философствовании, в обращении к религиозному опыту. Подвержен соматической дезадаптации, поэтому придает (нш.шое значение сну. В ситуации, приносящей удовлетворение, повы- III,к- гея самооценка (либо понижается, в случае угрызений совести). Ждет, in без тревоги, «а что же будет дальше». Мало обращает внимания на телес-

ую сферу. Более склонен, чем представители других типов, анализировать | птуацию, размышлять. Активизируется творческий потенциал, фантазии. I пк и преобразователь, не находит в радости покоя, меньше, чем другие, Оудучи склонным приспосабливаться к ситуации. Не склонен взваливать ' unit «радостный груз» на других; может кратковременно заболеть «на радостях».

Пользователь - человек действия, ориентированный на достижение | п темного успеха, с трезвым взглядом на жизнь, определенной прагма- шчпостмо. Отличается более узким кругом значимых переживаний, чем преобразователь и гармонизатор, суженной временной перспективой радостных событий и ретроспективой грустных («реалист»). Это человек, ми но внимания обращающий на свое здоровье и свой внутренний мир, не | иионный к «самокопанию»; для него меньше, чем для других, значит

смья, н которой вырос. В трудной жизненной ситуации стремится приспо- t (it и 11 |,ся к людям, но достаточно поверхностно. Трудности влияют на измени i и н к деятельности: происходит либо ее активизация, либо прекращение. I ii > 1МОЖПЫ вспышки гнева и тревоги, без глубоких размышлений, которые iii-iiподогворны. Ищет заботы, поддержки у других. Менее других

'I(р.шщется к религии. Довольно равнодушен к природе, чего нельзя сказать " I и II ситуациях, приносящих удовлетворение, приписывает причины

in-чп себе. Переключается на другие занятия. «Позволяет» другим н и 11 п п.си о «победителе». Обеспокоен необходимостью выжидания, раздражает «потеря времени» в пребывании на природе. Отмечаются нарушения сна. Не характерен как уход в себя, так и «выход» (в философию, религию, болезнь). В отличие от других типов, в радости не забывает о работе, обдумывает свои достижения, повышающие его самооценку, планирует дальнейшие; в стремлении приспособиться к людям терпит неудачу, возможно, поэтому уходит от контактов; переживание непосредственной радости не характерно.

Потребитель характеризуется прагматичными жизненными установками и приспособительным характером существования, несколько потребительским отношением к жизни. Как и пользователь, потребитель - также человек с достаточно узким кругом значимых переживаний, более сосредоточенный на грустных сторонах жизни, чем на радостных (в этом определенное сходство с гармонизатором). Как и для пользователя, для него меньше значат родительская семья, а также, по контрасту с преобразователем, профессиональная сфера и всякого рода перемещения, мало значимые для человека, стремящегося к стабильности. В трудных ситуациях уходит в мир фантазий и сновидений. Сон очень важен, чувствителен к его недостатку. Грустит, переключается на доступные виды деятельности. Размышления не плодотворны. Проецирует свои проблемы на других, обвиняя их в случившемся (впрочем, как и самого себя). Поэтому достаточно агрессивен. Не приемлет, как и пользователь, отвлеченных рассуждений. Больше, чем другие типы, склонен принимать ситуацию такой, как она есть. В ситуациях, приносящих удовлетворение, становится лучшего мнения о себе. Принимает ситуацию. Ожидает с тревогой последствий ситуации, считает, что слишком радоваться не стоит. Предпочитает принимать заботу других. Изменяется потребность в приеме пищи. Не характерны агрессия, обращение к религии, уход в болезнь. По сравнению с другими типами, отличается тем, что «плывет по волнам» фантазий, сновидений, физически пассивен; может забрасывать работу, переключаться на другие занятия; обдумывание ситуации часто непродуктивно; в приспособлении к другим, как и пользователя, часто подстерегают неудачи: проецирует свое состояние на других, плохо понимая людей.

Сравнение настоящей типологии с типологиями личности вообще является особой проблемой, требующей отдельного рассмотрения в двух аспектах: а) соотнесение с близкими типологиями, учитывающими цели, ценности человека, рассматривающими различные уровни бытия, на которых преимущественно функционирует личность, и возможность перехода с одного уровня на другой; б) соотнесение с наиболее известными

I ипологиями личности. Пока кратко обозначим, что данная типология согласуется со многими типологиями личности, которым присущ учет ценностных аспектов бытия (К.А. Абульханова-Славская; Е.П. Варламова, К >11. Михайлова; Ф.Е. Василюк; А.А. Грачев; В.Н. Дружинин; В.И. Кова- нсн; А.Ф. Лазурский; Д.А. Леонтьев). Представляет интерес обращение к духовной литературе и, очевидно, возможное сопоставление нашей I миологии с давно блестяще описанными уровнями духовного восхождения (например, деление на типы В.И. Несмелова (2000): предличность, чичность как активный субъект, личность как субъект, обладающий нравст- иенным сознанием) или знаменитая «Лествица» преподобного Иоанна (2002) с описанием тридцати ступеней духовного роста).

11о поводу второго аспекта отметим, что получены предварительные лииные об отсутствии связи с континуумом «экстраверсия - интроверсия» (н но К. Юнгу, и по Г. Айзенку). Имеется определенное соотнесение (но не отождествление) континуума «субъектная ориентация - объектная ориентация» с континуумом «эмоциональная стабильность - нейротизм» no I. Айзенку (субъектная ориентация соотносится с эмоциональной ста- пиhi.постыо, объектная - с нейротизмом). Выявлено, что четкую соотнесенность с типами К.Юнга - Д.Кейрси имеют все основные показатели субъект-объектных ориентации. Субъектная ориентация соотносится с рациональным, а объектная — с импульсивным типом; творческая на- 111 >; тлен ность - с интуитивным, а приспособительная - с сенсорным типом; ипутренний локус контроля с мыслительным, а внешний - с эмоцио- нлльным типом. Определенное сходство имеется между преобразователем м «11рометеем» (NT), гармонизатором и «Аполлоном» (NF), однако типы пользователя и потребителя в типологию К. Юнга - Д. Кейрси не вписы- шпотся. «Проецируется» лишь параметр S - один из нужной пары (SP - «Дионисий», SJ - «Эпиметей»). Его «партнеры» Р и J проецируются на одномерную типологию субъект-объектных ориентаций: субъектно ориентированные рациональны, а объектно ориентированные импуль- < мины. Это пара противоположных типов, добавленная И. Майерс и К. I.pin rc в 1962 г. (Овчинников Б.В., Павлов К.В., ВладимироваИ.М., 1994). I см не менее, и в этих «удачных» случаях можно говорить лишь об определенном сходстве, а не идентичности типов, если ориентироваться на коэффициенты корреляции (0,22-0,32).

Традиционно личность описывается через различные подходы к ее по- шлнию. Проведенный нами анализ современных концепций личности показал, что за каждой из них стоит определенная теоретическая модель личности (Коржова Е.Ю., 2004). Можно предположить, что теоретические модели соответствуют различным вариантам (типам) личности, которые существуют реально. Личностная модель является связующим звеном между познанием личности (гносеологией) и ее реальным бытием (онтологией) (рис. 2).

Рис.

2.

Модель личности как посредник между

ее гносеологией и

онтологией.

Направленность личности задает специфику модели личности и определяет закономерности всех личностных проявлений (в реальной жизни) и их описаний (в теориях). Именно направленность может быть точным ориентиром психологического анализа. Если ее не учитывать, то придется не учитывать и собственно содержание личности, что может привести, например, к пониманию Акакия Акакиевича Башмачкина как великого мечтателя, а смысла гоголевской «Шинели» как «гимна верующему человеку» (Галковский Д.Е., 1997, с.343). Для автора ничего не стоит заменить Бога шинелью, для него это одно и то же.

В качестве критериев совершенства персонологической модели выступают следующие:

Степень целостности личности, представляемой моделью, понимаемая 1) как интегративность поуровневого описания; 2) как широта охвата осмысливаемых границ бытия; 3) как гармоничность жизненной позиции, как единство высокой и низкой жизненной ответственности, с одной стороны, и жизненной адаптации и жизненного приспособления, с другой.

Обращение к нравственному идеалу, наличие «вектора нравственности».

Содержание нравственного идеала, его объект.

IV. Общая ценность личности.

Модели личности можно выстроить в иерархический ряд от менее к более совершенным.

Тип потребителя описан в научной литературе в форме «объектной» модели личности с крайне пассивной жизненной позицией. Соответствующие направления: а) ортодоксальный психоанализ и близкие к нему психоаналитические подходы; б) российская наука о поведении: американский, английский бихевиоризм.

Тип преобразователя представлен «субъектной» моделью личности с крайне активной жизненной позицией, что свойственно следующим направлениям: а) гуманистический неофрейдизм; б) классическая гуманистическая психология.

Эти модели личности иначе могут быть названы «полюсными», обозначающими крайние позиции исследователей в понимании направленности и, в конечном счете, предназначения личности.

Далее располагаются «экваторные» позиции авторов, которые избегают одностороннего понимания личности и, следовательно, являются более I армоничными и целостными.

Среди таких концепций есть «односторонне-целостные»: в оценке одно- го из двух основных параметров жизненной позиции авторы склонны к крайней позиции, в оценке другого учитывают обе возможные тенденции.

Как правило, «средняя» оценка относится к жизненной ответственности, а «крайняя» - к жизненному творчеству.

Тип пользователя описывается «целостной гомеостатической» моделью ничпости, что свойственно направлениям, которые стремятся учесть как но (действие извне, так и собственные устремления личности (целостная, ими гармоничная оценка жизненной ответственности); при этом личность рассматривается как низкокреативная (низкая оценка ее жизненного твор- чг< I на, признание ее высокой приспособляемости). К таким направлениям см носятся когнитивный и ситуационный подходы к личности.

Тин гармонизатора раскрыт в «целостной гетеростатической» модели пичности в направлениях, также учитывающих в объяснении ответст- исииости личности воздействия извне и собственные устремления (цени тая, или гармоничная оценка жизненной ответственности); личность при пом полагается высококреативной (высоко оценивается ее способна 11, к жизненному творчеству). Соответствующие направления: а) психо- ■ пи re I ические подходы; б) экзистенциальная психология; в) персонализм.

Целостный тип, в котором сочетаются как творческие, так и приспособительные тенденции, как высокая, так и низкая ответственность, соответствует «двусторонне-целостным» моделям личности. Их авторы избегают крайних оценок жизненной позиции по обоим ее основаниям. Есть разные варианты таких моделей: а) «ситуативно-целостная» модель личности свойственна направлениям, учитывающим внутренние и внешние факторы бытия, в соответствии с которыми распределяется ответственность; личность при этом может быть адаптивной или творческой в зависимости от конкретной ситуации: системные направления отечественной психологии советского периода, а также концепции авторов, близкие к подходу во французской социологической школе; б) «внутренне- целостная» модель личности с осознанным нравственным идеалом в направлениях, описывающих целостное осмысление бытия: современные отечественные подходы, «психология бытия», а в наибольшей мере - духовная психология в рамках религиозно-философских догм православной церкви.

Обращает на себя внимание тот факт, что «экваторные» - более или менее целостные - взгляды отличают большинство современных воззрений на личность, растет их разнообразие, что отражает и объективные процессы, связанные с растущим стремлением человека к совершенствованию, гармонии с собой и миром, к постижению целостности бытия. Не только подходы, описывающие целостную (ситуативно-целостную и внутренне- целостную) личность, но и личность гармонизатора и пользователя - типов с контрастными характеристиками жизненного творчества и ответственности - стремятся описать сбалансированность по оси жизненной ответственности как единство внешней и внутренней детерминации жизни, возможность как личной ответственности, так и принятия заданное™ бытия. Если ответственность явно приписывается себе или обстоятельствам, то перед нами, соответственно, максимально активная или максимально пассивная личность. Если ответственность распределяется между самим собой и жизненными обстоятельствами, то основные различия в типах личности сосредоточиваются вокруг континуума «жизненное творчество - жизненное приспособление», а творческий подход к жизни (или его отсутствие) становится главной характеристикой личности и ее жизненного пути. В качестве доказательства истинности этих рассуждений могут быть эмпирические данные, полученные в результате расчета взаимосвязей параметров нашего опросника, позволяющего выявлять жизненные ориентации, и опросника М.Я. Дворецкой «Эталон жизнедеятельности»: ппiii к iнос тесно связаны с эталоном жизнедеятельности, задающим направ- I' пне жизненного пути личности, показатели жизненного творчества и | п ню его аспекта как самосовершенствование (внутренне творчество, о миором свидетельствует направленность на освоение внутреннего мира). II юрой же важнейший показатель (жизненная ответственность) оказался fi.i но значимым для характеристики эталона жизнедеятельности. Это же hi носится к жизненной «подвижности», характеризующей особенности ■ внешнего» творчества5.

Можно также выявить соответствие типов личности с определенными | п темными ориентациями историческим эпохам становления личности, | I шоке этапам индивидуального личностного развития. Однако в данном I пучае больше подходит более простая одномерная типология жизненных ориентации (пассивность-активность жизненной позиции):

('оответствие историческим эпохам6', личность с пассивной | п шейной позицией: «Мифологический период», Древний мир; личность | лмивной жизненной позицией: Возрождение, Барокко, Просвещение; in-постная личность: Средневековье (путь к целостности от пассивности, п.I котором ориентация на внешние критерии (Бога и его заповеди) органично соединяется с неизбежным собственным нравственным приором согласно нравственному идеалу, видимому в Боге) и начиная с \ IX пека (путь к целостности от активности). Определяется историческая последовательность: потребитель (Первобытный и Древний миры) - I прмонизатор (Средневековый мир - переходный от пассивности к це- ||| к' I пости) - преобразователь (миры Ренессанса, Барокко, Просвещения, отвергшие целостность ради активности) — пользователь (современный мир - переходный от активности к целостности) - целостная личность (мир будущего). Каждая эпоха, приближаясь к завершенности, сопровождается обострением проблемы нравственного выбора, поскольку именно способ ее решения определяет меру личностной зрелости.

Соответствие этапам индивидуального личностного развития: личность с пассивной жизненной позицией: детство; личность с активной жизненной позицией: отрочество, юность; целостная личность: взрослость и зрелость.

Кроме того, можно обнаружить подобные соответствия и становлениею стилей в искусстве: личность с пассивной жизненной позицией: классицизм, сентиментализм; личность с активной жизненной позицией: романтизм; целостная личность: реализм1. Возможны и другие истолкования. Так, согласно философско-искусствоведческой концепции М. Моклицы (1998), существуют три принципиально различающиеся системы художественных координат: реализм (объект доминирует над субъектом), романтизм (субъект доминирует над объектом), модернизм, отличающийся особым психологизмом и характеризующий в настоящее время наступление «эпохи субъективизма». Единство мнений, как видим, только по поводу романтизма.

Общность субъект-объектной динамики определяется закономерностями становления личности в разных контекстах2: вначале аморфная неопределенность, бессознательная пассивность, подчинение внешним воздействиям, затем - рост внутренней активности, и далее лежит путь к единству внутренней активности с миром. Прежде, чем стать личностью, человек становится субъектом, в дальнейшем же при наличии личностного роста более-менее успешно преодолевается субъект-объектное противостояние (подробнее см. Коржова Е.Ю., 2004).

Обозначим теперь логику дальнейшего повествования.

Каждая из последующих глав посвящена описанию того или иного типа личности как реального жизненного феномена на материале художественной литературы.

И выборе персонажей мы старались учесть популярность образа как и пиша, его известность (классика или бестселлер) и выразительность. В мнм пришлось опираться на опрос студентов, на собственный читатель- | Mill опыт, а также на некоторые энциклопедические издания (Дунаев f 1 М., 2001 -2003; Литературный энциклопедический словарь, 1987; Основ- ni.il- произведения иностранной художественной литературы, 1998). После i| мктеристики литературных персонажей, относящихся к тому или иному I мну и подтипу в его рамках, подводятся итоги как общая характеристика I пп.| личности, а также кратко представлен соответствующий научный подход к изучению личности.

Каждое из описаний опирается на общую схему, соответствующую мишему представлению о сущности личности как субъекта своей жизни, ни разному проявляющего в ней активность в соответствии с направлении! и,ю, обладающего нравственно-духовными характеристиками. МииСюлее емко направленность личности характеризует ее жизненная тппция. В связи с этим параметры описания личности литературного пер- 1 опмжа делятся на две группы:

I Характеристики жизненной позиции — обобщенной ценностной ||мктеристики жизнеосуществления, которая включает в себя ответственно! 11., творчество и нравственный выбор.

I Реальные проявления жизненной позиции: а) отношение к жизни - (X тминная избирательная связь личности с жизненными явлениями1; б)mi н I у п км - самоосуществление, реализация личностью своего внутреннего три вовне на основе жизненной позиции2.

«11оле жизнедеятельности» - взаимосвязь отношения к жизни и по- | I умкон, целостно определяющая реальное бытие личности.

I Дифференциальный диагноз жизненных ориентации и жизненной по шими: тип жизненных ориентации, особенности жизненного творчества м иокуса контроля, специфика жизненной позиции.

I Жизненная ситуация, в которой проявляется жизненная позиция.

* 11равственные характеристики. Нравственный выбор - самоопреде- п'пмс нмчности при преодолении границ внутреннего мира в неизбежном т.кюре добра или зла. Может рассматриваться как регулятор жизненной позиции, своеобразный «ограничитель» жизненного творчества - преобразующей жизненной активности - и «расширитель» ответственности - сознания личной сопричастности к происходящему в жизни.

II. Характеристики собственно личности как инструмента взаимосвязи внутреннего и внешнего мира человека.

Направленность (жизненная задача): ведущая жизненная ценность- цель реализации жизненного предназначения. Отражает общее понимание смысла жизни.

Организация внутреннего мира: источник и принцип организации внутреннего мира - всей внутренней активности, всех психологических образований.

Способ взаимосвязи внутреннего и внешнего мира как способ достижения единства с миром или противостояния ему.

Реализация внутреннего мира вовне (во внешнем мире): путь-; механизм, препятствия.

Развитие личности - история индивидуального бытия на протяжении всей жизни.

Проявления нормы и патологии личности как ее уровня зрелости.

Познание личности, в соответствии с пониманием автора наиболее информативных ее характеристик.

Оказание помощи личности - привычный способ самопомощи, а также помощь, в которой личность объективно нуждается.

В описании теоретических моделей личности, представленных психологическими концепциями, использован только второй блок схемы. Описания личности реальной более развернуты, что естественно при стремлении учесть ее онтологический контекст.

Взаимное соответствие типа личности и научного подхода, его описывающего, способствует и лучшему пониманию мира личностных переживаний, с одной стороны, и сугубо теоретических изысканий, с другой.

Во всемирно известных образах классической художественной литературы личность в реальной жизни, в контексте жизненного пути, предстает объемно и целостно, во всей своей противоречивости и полноте. Выступающее на передний план в настоящей книге описание личности и ее жизненного пути через образы художественной литературы дополняет проведенный ранее анализ теоретических моделей личности в психологических концепциях и позволяет органично сочетать гносеологическое описание личности с онтологическим.

111ш.I личности литературных персонажей представлены в той же после- Ф'мшеш.ности, что и ранее, в психологических концепциях, т.е. в иерар- tii'HM кой последовательности, от типов, представляющих наиболее 11)н ц и,к- модели, до типов, представляющих модели наиболее сложные '■а, а и I). Лргика выделения подтипов внутри каждого типа раскрывается и ними не каждой из последующих глав.