- •П.А. Киселев, с.Б. Бокуть курс лекций по физической химии

- •Введение

- •Лекция 1. Газовые законы

- •1.1. Температура и нулевой закон термодинамики

- •1.2. Законы поведения идеальных газов: уравнение состояния идеального газа

- •1.3. Кинетическое уравнение газов

- •1.4. Уравнение состояния реальных (неидеальных) газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •1.5. Закон парциальных давлений Дальтона

- •Лекция 2. Первое начало термодинамики и термохимия

- •2.1. Вводная часть

- •2.2. Некоторые понятия, используемые в термодинамике

- •2.3. Формулировка первого начала термодинамики

- •2.4. Применение первого начала термодинамики к различным процессам

- •2.5. Теплота химической реакции (общие положения)

- •2.6. Закон Гесса

- •2.7. Следствие из закона Гесса

- •Лекция 3. Второе начало термодинамики и его применение

- •3.1. Основной смысл и значение второго закона термодинамики

- •3.2. Обратимые и необратимые процессы

- •3.3. Формулировка и математическое выражение второго начала термодинамики

- •3.4. Изменение энтропии изолированной системы

- •3.5. Статистическая природа второго начала термодинамики

- •Лекция 4. Третье начало термодинамики. Расчеты изменения энтропии при различных процессах

- •4.1. Формулировка третьего начала термодинамики

- •4.2. Абсолютные и стандартные значения энтропии

- •4.3. Расчеты изменения энтропии в различных процессах

- •1. Расчеты изменения энтропии при изотермических процессах

- •2. Расчет изменения энтропии в неизотермических процессах

- •3. Расчет изменения энтропии сложного процесса

- •4.4. Расчет изменения энтропии при протекании химического процесса

- •4.5. Критерии направления протекания процессов и достижения равновесных состояний в открытых и закрытых системах. Понятие об энергии Гиббса

- •Лекция 5. Химические реакции как открытые в термодинамическом смысле системы. Направление протекания химических реакций. Равновесные химические реакции

- •5.1. Понятие о химическом потенциале

- •5.2. Экзергонические и эндергонические реакции

- •5.3. Взаимосвязь энтальпийного и энтропийного факторов в качестве критерия самопроизвольного протекания химической реакции

- •5.4. Понятие о равновесии химической реакции. Обратимые и необратимые реакции

- •5.5. Уравнение изотермы химической реакции и вывод закона действующих масс

- •5.6. Зависимость константы химического равновесия от температуры

- •Лекция 6. Химическое равновесие в гетерогенных и гомогенных системах

- •6.1. Взаимосвязь химического потенциала с другими термодинамическими функциями

- •6.2. Летучесть

- •6.3. Идеальный раствор

- •6.4. Фазовая диаграмма содержит зоны, линии и тройную точку

- •6.5. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона

- •6.6. Коллигативные свойства растворов

- •6.7. Понижение точки замерзания и повышение точки кипения растворов

- •6.8. Осмотическое давление

- •6.9. Растворы электролитов

- •Лекция 7. Растворы электролитов

- •7.1. Общие сведения о теории электролитической диссоциации

- •7.2. Сильные и слабые электролиты

- •7.3. Закон разведения

- •7.4. Сильные электролиты

- •7.5. Ионная сила

- •7.6. Произведение растворимости

- •7.7. Электролитическая диссоциация воды

- •7.8. Концентрация водородных ионов

- •7.9. Буферные растворы

- •7.10. Механизм действия буферных растворов

- •7.11. Буферная емкость

- •Лекция 8. Основные понятия химической кинетики

- •8.1. Химическая реакция

- •8.2. Механизм химической реакции

- •8.3. Исходные, конечные и промежуточные вещества

- •8.4. Глубина превращения реакции

- •8.5. Гомогенные и гетерогенные реакции

- •8.6. Скорость химической реакции

- •8.7. Измерение скорости реакции

- •8.8. Порядок реакции и константа скорости реакции

- •8.9. Молекулярность реакции

- •8.10. Количественные соотношения между скоростью реакции и концентрацией реагента

- •8.11. Реакция второго порядка

- •8.12. Уравнение скорости реакции третьего порядка

- •8.13. Уравнение скорости реакции нулевого порядка

- •8.14. Определение порядка реакции

- •8.15. Теоретические основы химической кинетики

- •8.15.1. Теория активных соударений

- •8.15.2. Теория активированного (переходного) комплекса (переходного состояния)

- •8.15.3. Вывод основного уравнения теории переходного состояния

- •8.15.4. Термодинамическая форма основного уравнения теории переходного состояния

- •8.15.5. Сравнение термодинамической формы основного уравнения теории переходного состояния с уравнением Аррениуса

- •Лекция 9. Основы кинетики и механизма ферментативных реакций. Гомогенный и гетерогенный катализ

- •9.1. Понятие катализа

- •9.2. Основы теории гомогенного катализа

- •9.3. Основы теории гетерогенного катализа

- •9.4. Ферменты как биологические катализаторы

- •9.5. Кинетика реакций, катализируемых ферментами

- •9.6. Физический смысл величин Km и Vmax

- •9.7. Уравнение Михаэлиса-Ментен и ферментативные механизмы

- •9.8. Общее уравнение скорости

- •Лекция 10. Электрохимия

- •10.1. Введение в электрохимию

- •10.2. Термодинамика электрохимических систем

- •10.3. Электродный потенциал

- •10.4. Двойной электрический слой на границе между металлом и раствором электролита

- •10.5. Зависимость плотности заряда от концентрации электролита

- •Лекция 11.Электродные и безэлектродные электрохимические системы

- •11.1. Правила записи эдс и электродных потенциалов электрохимических систем

- •11.2. Типы электродов

- •11.3. Диффузионный и межжидкостный потенциалы

- •На электродах протекают реакции

- •11.5. Концентрационные цепи

- •Лекция 12. Поверхностные явления и адсорбция

- •12.1. Общая характеристика поверхностных явлений

- •12.2. Поверхностные явления в дисперсных системах

- •12.3. Поверхностное натяжение и природа вещества

- •12.4. Термодинамика поверхностных явлений в однокомпонентных системах

- •12.5. Равновесие фаз при искривленной поверхности раздела. Капиллярность

- •12.6. Уравнение Томсона

- •12.7. Капиллярные явления

- •Лекция 13. Адсорбция

- •13.1. Уравнение адсорбции Гиббса

- •13.2. Обзор сорбционных явлений

- •13.3. Природа адсорбционного взаимодействия

- •13.4. Термическое уравнение адсорбции. Изотерма адсорбции

- •13.5. Мономолекулярная адсорбция и изотерма Ленгмюра

- •Литература

- •Содержание

10.3. Электродный потенциал

При погружении металлической пластинки (электрода) в раствор электролита между пластинкой и раствором возникает скачок потенциала. Почему это происходит? в узлах кристаллической решетки металла находятся положительно заряженные ионы. В результате взаимодействия с полярными молекулами растворителя они отрываются и переходят в раствор. Параллельно происходит и обратный процесс. Если в первый момент скорость процесса перехода ионов из раствора в металл меньше скорости прямого перехода, то металл приобретает избыточный отрицательный заряд. Положительно заряженные ионы не удаляются от поверхности металла, а накапливаются у его поверхности. В результате образуется двойной электрический слой, в котором и возникает скачок потенциала.

Возможна и такая ситуация, когда скорость перехода ионов из раствора больше скорости перехода ионов в раствор. В этом случае поверхность металла зарядится положительно. Со временем и в том, и в другом случае в системе установится равновесие, поскольку переход в раствор и из раствора каждого последующего иона будет сопряжен с преодолением все большего энергетического барьера, связанного с возрастанием заряда металла (например, отрицательного при переходе ионов в раствор).

Таким образом, по мере увеличения отрицательного заряда будет уменьшаться разность электрохимических потенциалов мири разность скоростейV1иV2. Изменение электрохимических потенциалов будет сопровождаться изменением скачка потенциала на границе металл – раствор. В конце концовм=ри установится динамическое равновесие.

Такая картина может быть экспериментально подтверждена с помощью радиоактивных индикаторов. Например, это было сделано с использованием висмута, содержащего радиоактивный изотоп.

Условились считать заряд электрода по заряду металла. Если металлическая пластинка заряжена отрицательно, то электрод считается отрицательным. Однако в электрохимической системе (гальваническом элементе), состоящей из двух электродов, независимо от знака заряда каждого электрода знак «плюс» электрода определяется относительной заряженностью электродов, составляющих элемент.

Переход ионов металла в раствор (анодный процесс):

М Мz++Ze-.

Переход ионов в металл (катодный процесс):

Мz++Ze-М.

Так как оба процесса (прямой и обратный) связаны с переносом электрического заряда, то их скорости эквивалентны определенной величине тока I. Для расчетов обычно величину тока относят к единице поверхности электродаS. Это отношение называют плотностью тока:

i= 1/S. (10.12)

В момент равновесия скорости переноса одинаковы. Тогда при условии, что Sk=Sa(одинаковы) и величина анодной и катодной плотностей тока составляет

ia+ ik= io,

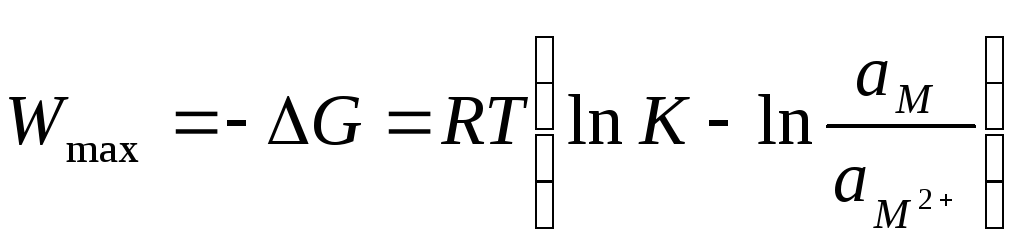

где io– ток обмена, который характеризует кинетику обмена в момент равновесия, максимальная работа перехода ионов из металла в раствор в момент равновесия прир=constравна:

, (10.13)

, (10.13)

где ам2+– активность ионов металла в растворе,ам– активность ионов металла в металле. Последняя равна 1. Электрическая работа при этом равна

Wmax= –G=ZF, (10.14)

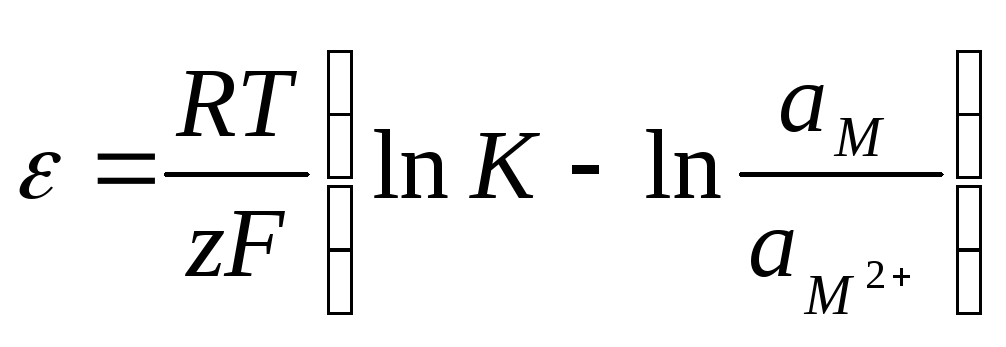

где – величина скачка потенциала на границе металл-электролит. Сопоставив (10.13) и (10.14), получим:

. (10.15)

. (10.15)

Величину скачка потенциала, как ЭДС, выражают в вольтах. Помня, что ам= 1, и перейдя к десятичным логарифмам, получим:

![]() . (10.16)

. (10.16)

При постоянной температуре первый член в правой части содержит только постоянные величины и, следовательно, является постоянной величиной. Обозначим ее через о. Тогда

![]() . (10.17)

. (10.17)

Определим физический смысл величины о.. Если активность потенциал-определяющих ионов равна единице, т.е.амZ+ = 1, в этом случаео =, т.е.о– это электродный потенциал, который возникает при погружении металла в раствор, в котором активность ионов металла равна 1 моль/л. Эта величина получила название стандартного электродного потенциала. Уравнение (10.17) было впервые выведено в 1890 году В. Нернстом и получило название уравнения Нернста.

Так как не существует ни теоретических, ни экспериментальных методов определения величины о, то его значения становятся определенными только при выборе условного нуля отсчета. В качестве такового выбран потенциал стандартного водородного электрода. Потенциалы всех остальных электродов сравниваются с потенциалом стандартного водородного электрода.

Величина ЭДС, измеренная по отношению (в гальваническом элементе) к стандартному водородному электроду, и есть величина электродного потенциала по водородной шкале.