- •Макроэкономика лекции

- •Витебск, 2009 оглавление

- •Введение

- •Лекция 1. Предмет и метод макроэкономического анализа

- •1.1. Предмет макроэкономики

- •1.2. Функции макроэкономики

- •1.3. Методы макроэкономического анализа. Агрегирование.

- •1.4. Макроэкономические модели и их виды

- •1.5.Кругооборот продукта, расходов и доходов в экономике

- •Лекция 2. Национальное счетоводство. Национальный продукт и национальное богатство

- •2.1. Валовой национальный продукт

- •2.2. Способы измерения ввп

- •2.3. Система национальных счетов и история ее создания

- •2.4. Соотношение показателей в системе национальных счетов

- •2.5. Номинальный и реальный ввп. Индексы цен

- •2.6. Проблемы подсчета внп и оценки благосостояния нации

- •Лекция 3. Рынок благ. Модель ad-as

- •3.1. Совокупный спрос

- •3.2. Совокупное предложение

- •3.4. Эффект храповика

- •Лекция 4. Классическая модель саморегулирущейся экономики и критика ее кейнсом

- •4.1. Классическая модель: основные положения и выводы

- •4.2. Критика Кейнсом классической саморегулирующейся экономики

- •4.3. Потребление и сбережения в кейнсианской модели

- •4.4. Инвестиции в кейнсианской модели

- •5.1. Сопоставление совокупных расходов и объема производства. Крест Кейнса

- •5.2. Мультипликатор автономных расходов

- •5.3. Разрывы в «кейнсианском кресте»

- •5.4. Парадокс бережливости

- •Лекция 6. Деньги и банковская система

- •6.1 Деньги и их функции

- •6.2. Денежные агрегаты

- •6.3. Банки и их роль в экономике. Банковские резервы

- •6.4. Центральный банк и денежная система. Балансовое уравнение Центрального банка. Денежная база.

- •Лекция 7. Рынок денег

- •7.1. Общая модель создания денег. Банковский мультипликатор

- •7.2. Денежный мультипликатор

- •7.3. Спрос на деньги, его виды и факторы

- •7.4. Равновесие на денежном рынке

- •Лекция 8. Совместное равновесие на рынках благ и денег. Модель is-lm.

- •8.1. Модель is-lm и ее значение. Основные уравнения модели is-lm

- •8.2. Равновесие на рынке благ. Вывод кривой is.

- •8.3. Равновесие на рынке денег. Вывод кривой lm.

- •8.4. Совместное равновесие товарного и денежного рынков

- •Лекция 9. Экономический рост

- •9.1. Экономический рост и его показатели

- •9.2. Типы и факторы экономического роста

- •9.3. Государственная политика и экономический рост

- •9.4. Преимущества и издержки экономического роста.

- •Лекция 10. Экономические циклы

- •10.1. Экономические циклы, их фазы и виды

- •Р III iIисунок 10.1 - Экономический цикл и его фазы

- •10.2. Причины экономических циклов

- •10.3. Государственное антициклическое регулирование

- •10.4. Особенности механизма и форм цикла в современных условиях

- •10.5. Природа экономического кризиса в Беларуси

- •Лекция 11. Сущность и механизмы инфляции

- •11.1. Инфляция и ее показатели

- •11.2. Виды инфляции

- •11.3. Причины инфляции

- •Лекция 12. Антиинфляционная политика

- •12.1. Социально-экономические последствия инфляции

- •12.2. Антиинфляционная политика

- •12.3. Подходы к снижению инфляции.

- •Лекция 13. Занятость и безработица

- •13.1. Основные категории населения

- •13.2. Типы безработицы. Естественный уровень безработицы

- •13.3. Причины безработицы в классической и кейнсианской теориях.

- •13.4. Последствия безработицы

- •13.5. Государственная политика борьбы с безработицей

- •Лекция 14. Госбюджет, дефицит и государственный долг

- •14.1. Государственный бюджет: расходы и доходы государства

- •14.2. Дефицит государственного бюджета и его виды

- •14.3. Концепции государственного бюджета

- •14.4. Способы финансирования дефицита государственного бюджета

- •14.5. Государственный долг, его виды и последствия

- •Лекция 15. Фискальная политика

- •15.1 Фискальная политика, ее цели и инструменты

- •15.2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос

- •15.3. Виды фискальной политики

- •15.4. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупное предложение

- •15.5. Достоинства и недостатки фискальной политики

- •Лекция 16. Кредитно-денежная политика

- •16.1. Монетарная политика и ее цели

- •16.2. Инструменты монетарной политики

- •16.3. Передаточный механизм кредитно-денежной политики

- •При стимулирующей монетарной политике.

- •16.4. Виды монетарной политики.

- •16.5. Преимущества и недостатки монетарной политики

- •Лекция 17. Комбинированная экономическая политика в модели is-lm

- •17.1. Воздействие на национальную экономику денежно-кредитной политики

- •17.2. Воздействие на экономику увеличения государственных расходов

- •17.3. Три особых случая в модели is-lm

- •Лекция 18. Социальная политика государства

- •18.1 Сущность и основные направления социальной политики

- •18.2. Уровень и качество жизни населения

- •18.3. Доходы населения и проблемы их формирования. Неравенство в распределении доходов

- •18.4. Механизм социальной защиты

- •Лекция 19. Макроэкономические проблемы открытой экономики

- •19.1. Платежный баланс

- •19.2. Валютный курс

- •19.3 Режимы валютных курсов

- •19.4. Преимущества и недостатки фиксированных и плавающих валютных курсов Режимы валютного курса в Беларуси

- •Лекция 20. Стабилизационная политика в открытой экономике

- •20.1. Обеспечения двойного равновесия в малой открытой экономике. Модель Манделла – Флеминга

- •20.2. Макроэкономическая политика при фиксированных обменных курсах

- •При режиме фиксированных курсов.

- •При фиксированных курсах.

- •20.3. Макроэкономическая политика при плавающих обменных курсах

- •При режиме плавающих валютных курсов

- •При режиме плавающих валютных курсов.

- •Лекция 21. Трансформационная экономика

- •21.1. Необходимость перехода к рыночной экономике

- •21.2. Сущность и закономерности переходной экономики

- •21.3. Типы переходной экономики. «Шоковая терапия» и «градуализм».

- •21.4. Главные задачи переходной экономики и пути их решения

- •21.5. Белорусская модель социально-экономического развития.

18.3. Доходы населения и проблемы их формирования. Неравенство в распределении доходов

Регулирование доходов населения и заработной платы является одним из приоритетных направлений социальной политики государства, направленной на обеспечение устойчивого роста уровня жизни людей и сокращение бедности.

Доходы – это общая сумма денежных (и натуральных) поступлений субъекта из всех источников в течение данного периода времени.

Различают следующие виды денежных доходов населения в зависимости от каналов их поступления:

а) трудовые доходы работников — оплата рабочей силы как фактора производства, применяемого в производственном процессе;

б) предпринимательский доход — доход, остающийся в распоряжении хозяйствующего субъекта, занимающегося предпринимательской деятельностью с образованием или без образования юридического лица после возмещения понесенных материальных затрат и выплаты процентов;

в) доходы от собственности в виде процентов по вкладам, дивидендов, ренты и др.;

г) социализированные доходы, поступающие независимо от трудового вклада (трансфертные платежи, поступающие от государства);

д) доходы от «теневой» экономики, т.е. от совокупности неучтенных и противоправных (или к ним приравненных) видов экономической деятельности.

Различают номинальный, располагаемый и реальный доходы.

Номинальный доход— это вся сумма денежного дохода, не зависящая от налогообложения и изменения цен.

Сумма номинального дохода после вычета налогов составляет располагаемый доход.

Реальный доходпредставляет собой количество товаров и услуг, которое можно приобрести на располагаемый доход. Другими словами, реальный доход — это располагаемый доход с учетом уровня цен и инфляции.

Общая позитивная тенденция роста доходов населения не снимает проблем в этой сфере:

Низкая доля оплаты труда в ВВП —35 % в 2005 г., тогда как в экономически развитых странах она составляет 50—60 %.

Индекс реальных денежных доходов населения превышает темпы роста ВВП. Рост денежных доходов, опережающий темпы прироста ВВП в условиях низкой рентабельности предприятий, во многом объясняется действием административных факторов. Была законодательно ужесточена ответственность руководителей за своевременность выплаты заработной платы, а мощный административный ресурс государства вынуждал предприятия неуклонно повышать уровень номинальной заработной платы.

Периодически возникающее превышение денежных расходов и сбережений по сравнению с доходами населения, что, очевидно, является следствием функционирования «теневой» экономики.

Недостаточная регулирующая роль МПБ.

Несмотря на то, что существуют общие принципы формирования доходов, сохраняются условия их дифференциации, а следовательно, и уровней жизни различных слоев и групп населения.

Структура белорусского общества в 2005 г. в зависимости от уровня доходов характеризуется следующим образом: располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума имели 27 % населения (группа бедных); располагаемые ресурсы в размере от бюджета прожиточного минимума до минимального потребительского бюджета имели 40 % населения (группа малообеспеченных); свыше полутора минимальных потребительских бюджетов имели 13 % (среднеобеспеченная часть населения); свыше двух минимальных потребительских бюджетов имели только 3,9 % населения (наиболее обеспеченная часть населения).

Более структурированную картину распределения доходов дает расчет по квинтильным и децильным группам.

Квинтилъные группы, строятся путем ранжирования семей по уровню располагаемых ресурсов. Первоначально семьи ранжируются в порядке возрастания среднедушевых располагаемых ресурсов, а затем делятся на пять равных групп, каждая из которых включает 20 % всех семей. В результате первая квинтильная группа (низшая) включает 20 % семей с наименьшим уровнем располагаемых ресурсов, вторая квинтильная группа — последующие 20 % семей и так далее; пятая квинтильная группа (высшая) включает 20 % семей с самым высоким уровнем располагаемых ресурсов на члена семьи.

Децильный коэффициентвыражает соотношение между средними доходами 10 % наиболее высокооплачиваемых граждан и средними доходами 10 % наименее обеспеченных.

Данные показывают, что в последние годы соотношение ресурсов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения равно 6. Как известно из мировой практики, этот разрыв считается предельным. Неравномерность распределения доходов в стране имеет также территориальные, профессиональные, гендерные и возрастные аспекты.

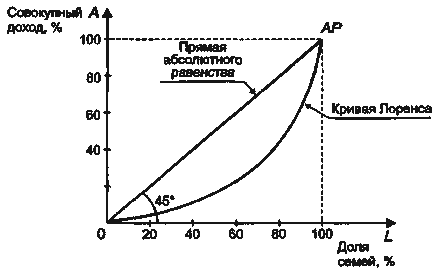

Для измерения неравенства в распределении доходов в экономической теории используется кривая Лоренца (по имени американского экономиста и статистика Макса Лоренца (1876—1959)). Она отражает неравномерность распределения совокупного дохода общества между различными группами населения.

Для построения кривой по горизонтальной оси откладывают процент семей, располагающих определенным уровнем дохода, а по вертикали — долю совокупного дохода, приходящегося на соответствующую часть семей (Рисунок 18.1).

Если бы в распределении доходов существовало абсолютное равенство, то 20% населения получали бы 20% совокупного дохода, 40% населения — 40% дохода и т.д. Линия биссектрисы характеризует абсолютное равенство в распределении доходов.

Рисунок 18.1 - Кривая Лоренца.

Кривая Лоренца демонстрирует фактическое распределение дохода. Например, 20% населения с самыми низкими доходами получили 5% общего дохода, 40% с низкими доходами – 15% и т.д. Чем больше выгнутость кривой, тем больше неравенство.

Кривая Лоренца используется для сравнения распределения доходов в различные периоды времени или между различными группами населения.

Количественно степень неравенства в распределении доходов можно вычислить с помощью индекса концентрации доходов населения (коэффициента Джини). Чем больше этот коэффициент, тем сильнее неравенство, т. е. чем выше степень поляризации общества по уровню доходов, тем коэффициент Джини ближе к 1. При выравнивании доходов в обществе этот показатель стремится к нулю. В большинстве развитых стран коэффициент Джини колеблется в пределах 0,27—0,33.

Денежный доход после вычета налогов и с учетом трансфертных платежей распределяется гораздо равномернее.

К чему же должно стремиться общество: к выравниванию доходов или их дифференциации?

Неравенство в доходах в значительной степени порождено объективным действием рыночного ценового механизма. Стремление уничтожить полностью дифференциацию доходов означало бы намерение полностью разрушить сам рыночный механизм. Чрезмерное вмешательство государства в перераспределительные процессы, выравнивание доходов ведет к снижению деловой активности в обществе и сокращению эффективности производства в целом

С другой стороны, сокращение роли государства в регулировании доходов населения ведет к росту дифференциации доходов, социальной напряженности, обострению социальных конфликтов и в итоге к падению производства, снижению его эффективности. Достижение оптимальных масштабов вмешательства государства в регулирование социальных отношений в обществе связано с разрешением противоречия между эффективностью и социальной справедливостью.

Таким образом, социальная политика государства в рыночном хозяйстве должна быть весьма тонким инструментом, с одной стороны, она призвана способствовать социальной стабильности и смягчению социальной напряженности, а с другой - не подрывать стимулов предпринимательства и высокоэффективного труда.