- •1. Основные термины и определения метрологии

- •1.1. Физические величины

- •1.2. Измерения

- •1.3. Средства измерений

- •Цена деления шкалы – разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерения.

- •1.4. Погрешности измерений

- •1.5. Метрологическая служба и ее деятельность

- •2. Основные понятия взаимозаменяемости и стандартизации

- •3. Взаимозаменяемость гладких соединений

- •3.1. Основные термины и определения

- •Значения нормальных линейных размеров

- •3.2. Единая система допусков и посадок

- •Числа единиц допуска в соответствующих квалитетах

- •3.3. Допуски и посадки деталей из пластмасс

- •4. Расчет и назначение посадок

- •4.1. Посадки с зазором

- •4.2. Переходные посадки

- •4.3. Посадки с натягом

- •Общий случай расчета посадки с натягом

- •4.4. Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах

- •4.5. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками

- •Предельные отклонения угловых размеров

- •Предельные отклонения радиусов и фасок

- •5. Допуски и посадки подшипников

- •5.1. Посадки подшипников скольжения

- •5.2. Посадки подшипников качения

- •6. Шпоночные и шлицевые соединения

- •6.1. Допуски и посадки призматических шпоночных соединений

- •Предельные отклонения шпоночных пазов

- •6.2. Соединения с сегментными шпонками

- •6.3. Шлицевые соединения

- •6.3.1. Прямобочные шлицевые соединения

- •Поля допусков шлицевых соединений

- •6.3.2. Эвольвентные шлицевые соединения

- •Поля допусков нецентрирующих диаметров

- •7. Размерные цепи

- •7.1. Термины и определения

- •7.2. Порядок построения линейных плоских конструкторских размерных цепей

- •7.3. Методы расчета размерных цепей

- •7.3.1. Расчет размерных цепей по методу полной взаимозаменяемости

- •Расчет размерной цепи методом полной взаимозаменяемости

- •7.3.2. Расчет размерных цепей по методу неполной взаимозаменяемости

- •Значения коэффициента t

- •Расчет размерной цепи методом неполной взаимозаменяемости

- •7.3.3. Расчет размерных цепей методом пригонки

- •Расчет размерной цепи методом пригонки

- •7.3.4. Расчет размерных цепей методом регулирования

- •7.3.5. Расчет размерных цепей методом групповой взаимозаменяемости

- •Расчет размерной цепи методом групповой взаимозаменяемости

- •Предельные отклонения для каждой группы

- •8. Шероховатость поверхности

- •8.1. Основные понятия

- •Базовая длина в зависимости от высотных параметров

- •8.2. Численные параметры шероховатости поверхности

- •8. 3. Качественные параметры шероховатости поверхности

- •Качественные параметры шероховатости поверхности

- •8. 4. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах

- •8. 5. Шероховатость поверхности с регулярным микрорельефом

- •9. Допуски формы и расположения поверхностей

- •9.1. Указание на чертежах допусков формы и взаимного расположения поверхностей

- •Обозначение допусков формы и взаимного расположения

- •9.2. Отклонения и допуски формы

- •9.2.1. Отклонение и допуск плоскостности и прямолинейности

- •9.2.2. Отклонения и допуски формы цилиндрических поверхностей

- •9.3. Отклонения и допуски взаимного расположения

- •Окончание табл. 17

- •9.3.1. Отклонение и допуск параллельности

- •9.3.2. Отклонение и допуск перпендикулярности

- •9.3.3. Отклонение и допуск наклона

- •9.3.4. Отклонение от соосности и допуск соосности

- •9.3.5. Отклонение и допуск симметричности

- •9.3.6. Отклонение от пересечения осей и допуск пересечения осей

- •9.3.7. Позиционное отклонение и позиционный допуск

- •9.4. Зависимые и независимые допуски

- •9.5. Суммарные отклонения и суммарные допуски формы и расположения

- •9.6. Неуказанные допуски формы

- •10. Нормирование точности зубчатых колес

- •10.1. Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес

- •10.1.1. Показатели кинематической точности

- •Показатели кинематической точности

- •10.1.2. Показатели плавности работы зубчатых колес

- •Показатели плавности работы зубчатых колес

- •10.1.3. Показатели контакта зубьев

- •Нормы контакта зубьев

- •Значения коэффициента

- •10.1.4. Нормы бокового зазора

- •Показатели бокового зазора

- •10.2. Условное обозначение требований к точности

- •10.3. Зубчатые конические и гипоидные передачи

- •Показатели кинематической точности

- •Показатели плавности работы конических зубчатых колес

- •10.4. Червячные цилиндрические передачи

- •Показатели плавности работы червячных передач

- •10.5. Требование к точности заготовок для зубчатых колес

- •11. Взаимозаменяемость резьбовых соединений

- •11.1. Основные термины и определения

- •12.2. Взаимозаменяемость цилиндрических резьб

- •11.3. Допуски и посадки метрических резьб

- •Коэффициенты степеней точности

- •11.3.1. Посадки с зазором гост 16098-81

- •Поля допусков резьбы

- •11.3.2. Переходные посадки гост 24834-81

- •11.3.3. Посадки с натягом гост 4608-81

- •Посадки резьб с натягом

- •11. 4. Резьбы метрические для изделий из пластмасс

- •Поля допусков для резьб из пластмасс

- •11. 5. Трапецеидальные резьбы

- •Степени точности трапециидальной резьбы

- •12. Допуски угловых размеров и конусов

- •Допуски углов

- •13. Сертификация продукции и систем качества

- •Библиографический список

- •Значение нормальных размеров (гост 6636-69*)

- •Значение допусков, мкм

- •Основные отклонения Значения основных отклонений валов, мкм (верхние отклонения со знаком «-»)

- •Значения основных отклонений валов, мкм

- •Значения основных отклонений отверстий, мкм (верхние отклонения со знаком «-»)

- •Содержание

- •Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость Учебное пособие

Обозначение допусков формы и взаимного расположения

|

Вид допуска |

Обозначение по ГОСТ 24642-81 |

Обозначение на чертеже |

|

Допуски формы | ||

|

Допуск прямолинейности |

TFL |

|

|

Допуск плоскостности |

TPE |

|

|

Допуск круглости |

TFK |

|

|

Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности |

TFP |

|

|

Допуск цилиндричности |

TPZ |

|

|

Допуски расположения поверхностей | ||

|

Допуск параллельности |

TPA |

|

|

Допуск перпендикулярности |

TPR |

|

|

Допуск наклона |

TPN |

|

|

Допуск соосности |

TPC |

|

|

Допуск симметричности |

TPS |

|

|

Позиционный допуск |

TPP |

|

|

Суммарные допуски формы и расположения | ||

|

Допуск торцевого биения |

TCA |

|

|

Допуск полного торцевого биения |

TCTA |

|

|

Допуск радиального биения |

TCR |

|

Окончание табл. 16

|

Вид допуска |

Обозначение по ГОСТ 24642-81 |

Обозначение на чертеже |

|

Допуск полного радиального биения |

TCTR |

|

|

Допуск биения в заданном направлении |

TCD |

|

|

Допуск формы заданного профиля |

TCL |

|

|

Допуск формы заданной поверхности |

TCE |

|

В том случае, когда отсутствует знак вида допуска, значение допуска формы или взаимного расположения допускается указывать текстом в технических требованиях.

При условном обозначении вид допуска должен быть указан на чертеже знаками, приведенными в табл. 16. Рамку рекомендуется выполнять в горизонтальном положении и пересекать ее какими-либо линиями не допускается. Соединительную линию отводят от рамки, как показано на рис. 37.

Рис. 37. Расположение рамок

Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная линия должна быть продолжением размерной линии. Высота рамки составляет удвоенную величину шрифта использованного на чертеже.

Базы обозначают зачерненным треугольником, который соединяют линией с рамкой допуска или рамкой, в которой указывается буквенное обозначение базы. Если базой является ось или плоскость симметрии, база должна быть указана на продолжении размерной линии (рис. 38). Базы обозначаются русскими заглавными буквами.

Рис. 38. Обозначение баз

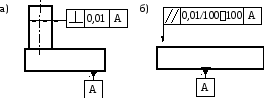

Числовое значение допуска действительно для всей поверхности или длины элемента, если не задан нормируемый участок (рис. 39,а). Если нормируемый участок задан, он указывается в рамке после значения допуска (рис. 39,б).

Рис. 39. Задание нормируемого участка

Линейные и угловые размеры, определяющие номинальное расположение элементов ограничиваемых допуском расположения, указывают на чертежах в прямоугольных рамках (рис. 40).

Рис. 40. Позиционный допуск

9.2. Отклонения и допуски формы

Количественно отклонения формы оцениваются наибольшим расстоянием от точек реальной поверхности (профиля) до прилегающей поверхности (профиля) по нормали к прилегающей поверхности (профилю). При этом, как правило, шероховатость поверхности исключается из оценки формы или профиля. В обоснованных случаях допускается нормировать отклонение формы с учетом шероховатости поверхности. Если отдельно не нормируется волнистость, то она включается в отклонение формы.

Номинальная поверхность – идеальная поверхность, размеры и форма которой соответствуют заданным номинальным размерам и номинальной форме.

Реальная поверхность – поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая ее от окружающей среды.

Элемент – обобщенный термин, под которым может пониматься поверхность (часть поверхности), линия, точка (в том числе ось), центр или плоскость симметрии.

Прилегающая поверхность – поверхность, имеющая форму номинальной поверхности, соприкасающаяся с реальной поверхностью, и расположенная вне материала детали так, чтобы отклонение от нее наиболее удаленной точки реальной поверхности в пределах нормируемого участка имело минимальное значение.

Прилегающий профиль – профиль, имеющий форму номинального профиля, соприкасающийся с реальным профилем, и расположенный вне материала детали так, чтобы отклонение от него наиболее удаленной точки реального профиля в пределах нормируемого участка имело минимальное значение.

Нормируемый участок – участок поверхности или линии, к которому относится допуск формы, взаимного расположения или соответствующее отклонение. L – длина нормируемого участка. Если нормируемый участок не задан, то допуск или отклонение относятся ко всей рассматриваемой поверхности или длине рассматриваемого элемента. Если расположение нормируемого участка не задано, то он может занимать любое расположение в пределах всей поверхности.

Отклонение формы – отклонение формы реального элемента от номинальной формы, оцениваемое наибольшим расстоянием от точек реального элемента по нормали к прилегающему элементу.

Допуск формы – наибольшее допускаемое значение отклонения формы.

Поле допуска формы – область в пространстве или на плоскости, внутри которой должны находиться все точки реального рассматриваемого элемента в пределах нормируемого участка.

Ширина или диаметр поля допуска определяется значением допуска, а расположение относительно реальной поверхности определяется прилегающим элементом.