- •Раздел I

- •Глава 1 Специальность «Адаптивная физическая культура» ................................... 17

- •Глава 2 Основные понятия и термины адаптивной физической культуры .......... 29

- •Раздел I

- •Глава 1 специальность «адаптивная физическая культура»

- •1.1. Адаптивная физическая культура в системе высшего профессионального образования

- •Общепрофессиональные дисциплины федерального компонента Госстандарта по специальности «Адаптивная физическая культура»

- •Основные дисциплины специальности «Адаптивная физическая культура» (специальные дисциплины)

- •Дисциплины специализаций специальности «Адаптивная физическая культура» (500 часов)

- •1.2. Адаптивная физическая культура в системе среднего профессионального образования

- •1.3. Интеграция образовательных программ – современная тенденция в высшей и средней школе

- •1.4. Повышение квалификации и переподготовка кадров по адаптивной физической культуре

- •Глава 2 основные понятия и термины адаптивной физической культуры

- •2.1. Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура»

- •2.2. Определения «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни»

- •2.3. Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов

- •Глава 3теория и организацияадаптивной физической культурыкак интегративная наука,учебная дисциплина и важная областьсоциальной практики

- •3.1. Адаптивная физическая культура как интегративная наука

- •3.2. Адаптивная физическая культура как учебная дисциплина и область социальной практики

- •Глава 4 основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры

- •4.1. Критерии выделения компонентов (видов) адаптивной физической культуры

- •4.2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры

- •Глава 5 характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в адаптивной физической культуре

- •Глава 6 содержание и особенности деятельности специалиста по адаптивной физической культуре

- •6.2. Требования к личности специалиста по адаптивной физической культуре

- •Раздел II

- •Глава 7 роль, место и значение лечебной физической культуры в физкультурнооздоровительном и спортивном движении инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата

- •Глава 8становление и развитиеадаптивной физической культурысреди лиц с поражениямиопорнодвигательного аппарата

- •8.1. Развитие адаптивной физической культуры за рубежом

- •8.2. Паралимпийское движение в мировой практике

- •1960 Год. Рим – Италия

- •1964 Год. Токио – Япония

- •1968 Год. ТельАвив, РаматТан – Израиль

- •1972 Год. Хайдельберг – Германия

- •1976 Год. Торонто – Канада

- •1980 Год. Арнхем – Нидерланды

- •1984 Год. НьюЙорк – сша; Эйлесбери – Англия

- •1988 Год. Сеул – Корея

- •1992 Год. Барселона – Испания

- •1996 Год. Атланта – сша

- •2000 Год. Сидней – Австралия

- •2004 Год. Афины – Греция

- •1Й этаплечебная физическая культура

- •1Й этап 1945–1979

- •Глава 9 история адаптивного спорта для лиц с поражением слуха

- •1Е место

- •2Е место

- •Глава 10 история адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с поражением зрения

- •Глава 11 история адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с поражением интеллекта

- •11.1. История адаптивного физического воспитания в нашей стране

- •11.2. История адаптивного спорта для лиц с отклонениями в развитии интеллекта

- •Часть вторая

- •Раздел III

- •Глава 12организационноуправленческая структураадаптивной физической культурыв россии и за рубежом

- •Глава 13

- •13.1. Организация адаптивного физического воспитания в системе специального образования

- •13.2. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового образования

- •Глава 14

- •14.1. Организация адаптивного спорта в России

- •14.2. Организация адаптивного спорта в мировом сообществе

- •14.2.1. Организация адаптивного спорта в рамках мирового паралимпийского движения

- •14.2.2. Организация адаптивного спорта в рамках сурдлимпийского и специального олимпийского движений в мировом сообществе

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17

- •Раздел IV

- •Глава 18 адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов)

- •18.1. Адаптивная физическая культура – составная часть комплексной реабилитации инвалидов

- •18.2. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья

- •Глава 19 воспитание личности в процессе занятий адаптивной физической культурой

- •19.1.1. Умственное воспитание и адаптивная физическая культура

- •19.1.2. Нравственное воспитание лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов

- •19.1.3. Влияние занятий физическими упражнениями на эстетическое развитие занимающихся

- •19.1.4. Трудовое воспитание в процессе занятий адаптивной физической культурой

- •19.1.5. Воспитание самостоятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов

- •19.2. Воспитание занимающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии

- •Глава 20 основные опорные концепции теории адаптивной физической культуры (афк)

- •Глава 21 функции адаптивной физической культуры

- •21.1. Педагогические функции

- •21.2. Социальные функции

- •Глава 22 принципы адаптивной физической культуры

- •22.1. Социальные принципы

- •22.2. Общеметодические принципы

- •22.3. Специальнометодические принципы

- •1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- •Раздел I основы медицинских знаний в области адаптивной физической культуры

- •Раздел III теория и методика адаптивной физической культуры

2.2. Определения «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни»

Термин «реабилитация» происходит от латинского «ability» – способность, «rehabilitatio» – восстановление способности.

В Энциклопедическом словаре медицинских терминов (1984) она определяется как «комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма, а также социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов».

Изменения в жизни общества нашей страны, произошедшие в последнее десятилетие, характеризуются усилением внимания к проблемам реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, осознанием реабилитации инвалидов в России как важной государственной задачи.

Формирование современной нормативноправовой и институциональной практической базы реабилитации (принятие Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г., утверждение «Положения об учреждении Государственной службы медикосоциальной экспертизы» в 1996 г. и др.) сочетается с разработкой ее концептуальных основ (В.З. Кантор, 2000).

В настоящее время в качестве цели реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, как правило, рассматривается социальная интеграция, которая понимается, вопервых, в статическом плане как некоторое состояние достигнутого и зафиксированного положения инвалида в обществе и, вовторых, применительно к отдельно взятому инвалиду (т.е. только в индивидуальной плоскости).

Однако, как справедливо отмечает В.З. Кантор (2000), категория «социальная интеграция» является одной из фундаментальных категорий социологии и обозначает «процесс установления оптимальных связей между социальными институтами, группами, эшелонами власти и управления». Следовательно, будучи процессуальной по своей природе, социальная интеграция инвалидов не может выступать в качестве цели (и тем более результата) их реабилитации.

Социальная интеграция представляет собой двусторонний процесс взаимного сближения, встречного движения двух социальных субъектов, в нашем случае – лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, стремящихся к включению в общество нормально развивающихся людей, и самих этих людей, которые должны создать благоприятные условия для такого включения.

Поэтому в качестве цели социальной реабилитации В.З. Кантор (2000) предлагает использовать понятие «образ жизни». Будучи одним из ключевых понятий социологии, оно обозначает реально существующие, устоявшиеся и типичные для конкретных общественноисторических условий формы индивидуальной и групповой жизнедеятельности людей, характеризующие особенности их поведения, общения и практики (В.Н. Иванов, 1989).

Таким образом, цель реабилитации инвалидов состоит в обеспечении их способности к реализации образа жизни нормально развивающихся людей.

Как субъект социальной интеграции инвалиды и лица с отклонениями в состоянии здоровья выступают в трех социальноуровневых измерениях (В.З. Кантор, 2000).

Первое из них характеризует индивидуальноличностный уровень. Например, студентинвалид, обучающийся в вузе.

Второе представляет собой уровень малой социальной группы. Например, команда спортсменовинвалидов, участвующая в соревнованиях различного ранга.

Третье измерение представляет собой инвалидов на уровне большой социальной группы (групповой общности). Именно так представлены в нашей стране инвалиды, объединенные в соответствующие общественные организации (Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов и др.), в своем взаимодействии с различными социальными институтами, властными и законодательными структурами и др.

Система реабилитации

В специальной литературе обнаруживаются упоминания о социальной, медицинской, трудовой, профессиональной, культурной, бытовой, семейной, эстетической, технической, первоначальной, полной, всесторонней, комплексной и других видов реабилитации.

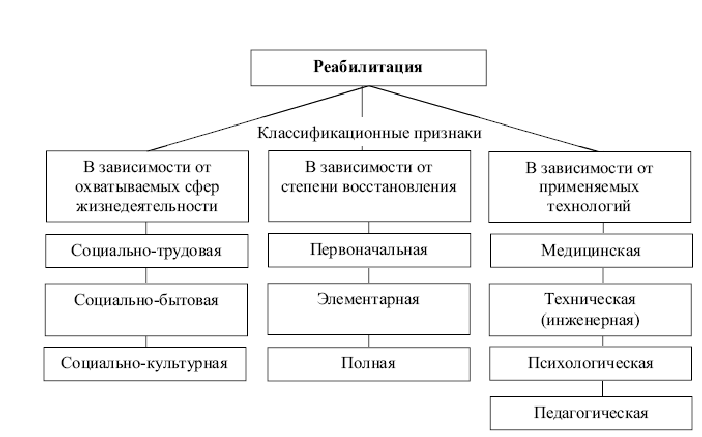

На рисунке приводится классификация видов реабилитации, предложенная В.З. Кантором (2000), которая и предусматривает выделение трех классификационных признаков.

Исходная теоретическая посылка для разработки системного представления о реабилитации инвалидов состоит в том, что она рассматривается в качестве специфического направления социальной политики государства, которая, в конечном счете, и призвана утверждать или совершенствовать образ жизни общества в целом и отдельных социальных групп.

Реабилитация

Классификация видов реабилитации (по В.З. Кантору, 2000)

С данной теоретической посылкой хорошо согласуется понимание цели реабилитации в связи с категорией образа жизни. Кроме того, эта посылка дает основания для утверждения, что всякая реабилитация является социальной.

Рассмотрение реабилитации инвалидов как специфической деятельности в области социальной политики обнаруживает ее многомерную структуру.

Вопервых, реабилитация предстает в своем морфологическом (видовом) измерении: поскольку социальная политика охватывает все основные сферы жизнедеятельности людей, т.е. сферы труда, быта, культуры, постольку и реабилитация инвалидов должна охватывать как минимум эти три сферы их жизнедеятельности. Отсюда определяются как минимум три объективно необходимых направления реабилитации инвалидов: социальнотрудовая, социальнобытовая и социальнокультурная.

Обеспечение продвижения по всем этим направлениям следует понимать как комплексную (всестороннюю) реабилитацию инвалида. В свою очередь, профессиональная реабилитация инвалидов являет собой частный случай социальнотрудовой реабилитации; эстетическая – социальнокультурной, а семейная – социальнобытовой и т.п.

Вовторых, реабилитацию необходимо рассматривать как динамическое (стадийноуровневое) явление, в котором могут выделяться первоначальная, элементарная и полная реабилитация.

Втретьих, в зависимости от применяемых технологий, природы используемых средств и методов реабилитации последняя может подразделяться на медицинскую, техническую (инженерную), психологическую, педагогическую.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что реабилитация инвалидов – это специфическая деятельность в области социальной политики, предполагающая повышение уровня социальной дееспособности лиц с отклонениями в состоянии здоровья (и инвалидов) в сферах труда, быта, культуры на основе комплексного применения медицинских, инженерных, психологических и педагогических технологий и имеющая своей целью обеспечение готовности этой категории населения к реализации нормативного для данных общественноисторических условий образа жизни.