Биохимия растений

.pdf

Пируватдекарбоксилаза (4.1.1.1) расщепляет пировиноградную кислоту с образованием уксусного альдегида и СО2:

Коферментом у этого фермента служит фосфорнокислое про-

изводное витамина В1 — тиаминпирофосфат.

Ä å ê à ð á î ê ñ è ë à ç û à ì è í î ê è ñ ë î ò катализируют отщепление СО2 от аминокислот. Роль кофермента у них выполняет

пиридоксальфосфат — производное витамина В6.

Глутаматкарбоксилаза (4.1.1.15) отщепляет СО2 от глутаминовой кислоты с образованием γ-аминомасляной кислоты:

Рибулозодифосфаткарбоксилаза (4.1.1.39) участвует в процессе

связывания СО2 в хлоропластах в результате присоединения к ри- булозо-1,5-дифосфату:

Рибулозодифосфаткарбоксилаза содержится в растениях, а˝ так-

же пурпурных и зеленых бактериях. Она представляет собой ˝высокомолекулярный белок, состоящий из 16 полипептидных субъе˝ди-

ниц и проявляющий каталитическую активность в присутств˝ии

катионов Mg2+.

Фруктозодифосфатальдолаза (4.1.2.13) растений и животных

катализирует обратимую реакцию расщепления фруктозо-1,6-д˝и-

фосфата на 3-фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиаце˝- тон:

261

Ферментный белок состоит из тетрамерных молекул, имеющих˝

в активном центре каталитически активные группировки ли˝зина,

гистидина, цистеина и тирозина.

Изоцитратлиаза (4.1.3.1) в глиоксисомах растительных клеток

расщепляет изолимонную кислоту на янтарную и глиоксилов˝ую

кислоты:

Цитратсинтаза (4.1.3.7) — важный фермент цикла ди- и три-

карбоновых кислот, который участвует в синтезе лимонной к˝ис-

лоты из щавелевоуксусной кислоты и ацетил-КоА:

У г л е р о д - к и с л о р о д - л и а з ы (4.2) — подкласс лиаз, включающий большую группу ферментов, которые отщепляют

или присоединяют молекулу воды к различным субстратам. Бо˝ль-

шинство таких реакций обратимы. Важнейшие представители˝ уг-

лерод-кислород-лиаз — карбоангидраза, фумаратгидратаза˝, фос-

фопируватгидратаза, аконитатгидратаза.

262

Карбоангидраза (4.2.1.1) катализирует обратимую реакцию гидратации СО2 с образованием гидрокарбонат-иона:

¾¾® |

– |

+ H |

+ |

O=C=O+ H2Î ¬¾ HO—COO |

|

|

Ферментный белок представляет собой мономер, включающий ~260 аминокислотных остатков и имеющий в каталитическом

центре катион Zn2+, который соединен хелатными связями с тре-

мя имидазольными группировками остатков гистидина и мол˝еку-

лой воды. Именно эта молекула воды присоединяется в ходе ф˝ер-

ментативной реакции к СО2. Очень высока молярная активность этого фермента — 106 êàò · ìîëüô–1.

Фумаратгидратаза (4.2.1.2) присоединяет молекулу воды к фу-

маровой кислоте, при этом образуется яблочная кислота:

Эта реакция имеет важное значение для процесса дыхания.

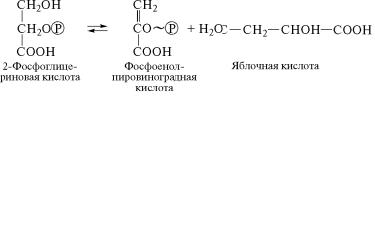

Фосфопируватгидратаза (4.2.1.11) отщепляет молекулу воды от

2-фосфоглицериновой кислоты, в результате чего образуется˝ мак-

роэргическое соединение — фосфоенолпировиноградная к˝ислота:

Этот фермент проявляет каталитическую активность в прис˝утствии катионов Mg2+ è Mn2+ и играет важную роль в процессе дыхания.

По аналогичному механизму происходят реакции дегидрата˝ции

и гидратации, катализируемые ферментом аконитатгидратазой (4.2.1.3). В ходе таких ферментативных реакций происходят вза-

имные превращения лимонной, öèñ-аконитовой и изолимонной

кислот в цикле ди- и трикарбоновых кислот.

У г л е р о д - а з о т - л и а з ы (4.3) — ферменты, катализиру-

ющие присоединение и отщепление азотсодержащих группир˝о-

âîê.

263

Аспартаза (4.3.1.1) — один из важных ферментов этой группы,

катализирующая у бактерий присоединение аммиака к фумар˝овой кислоте с образованием аспарагиновой кислоты:

В процессе распада аминокислот с участием аспартазы може˝т

происходить и обратная реакция превращения аспарагинов˝ой в

фумаровую кислоту.

8.8.5. ИЗОМЕРАЗЫ

Ферменты изомеризации катализируют структурные и про-

странственные изменения в молекулах органических вещес˝тв, в результате которых происходят взаимопревращения изомер˝ов. В

ходе таких превращений осуществляются внутримолекулярн˝ое пе-

ремещение отдельных атомов и атомных группировок; перегр˝уп-

пировки внутри молекулы, связанные с таутомерными превра˝ще-

ниями или смещением двойных связей; стереохимическая пер˝е- стройка молекулы. Изомеразы играют важную роль в процесса˝х

превращения углеводов, органических кислот, стеролов, мно˝гих

азотистых веществ. Рассмотрим некоторые реакции, катализ˝ируе-

мые изомеразами.

Э п и м е р а з ы (5.1) изменяют пространственное расположение водорода и гидроксила у одного из углеродных атомов м˝оно-

сахаридов.

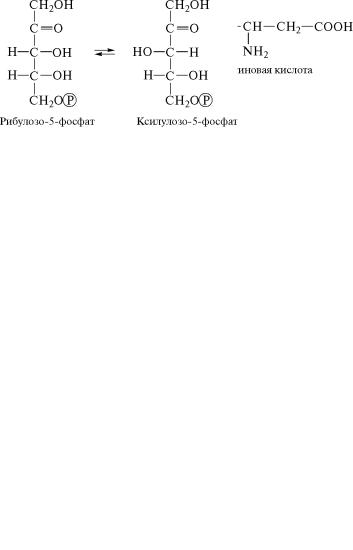

Рибулозофосфатэпимераза (5.1.3.1), относящаяся к таким фер-

ментам, осуществляет взаимные превращения рибулозо-5-фосф˝а- та и ксилулозо-5-фосфата:

К этому же подклассу изомераз (5.1) относятся и рацемазы, катализирующие взаимопревращения D- и L-изомеров.

264

Ф е р м е н т ы и з о м е р и з а ц и и а л ь д о з и к е т о з (5.3). Из ферментов, составляющих этот подкласс, рассмотрим триозофосфатизомеразу, рибозофосфатизомеразу и глюкозо˝фосфатизомеразу, действие которых наиболее хорошо изучено.

Триозофосфатизомераза (5.3.1.1) катализирует обратимую реакцию превращения 3-фосфоглицеринового альдегида в фосфоди˝-

оксиацетон:

Механизм действия этого фермента рассмотрен ранее на с. 182—184.

Рибозофосфатизомераза (5.3.1.6) осуществляет взаимопревра-

щение рибулозо-5-фосфата и рибозо-5-фосфата:

С участием этого фермента происходит образование рибозы˝,

используемой для синтеза рибонуклеотидов, входящих в сос˝тав

макроэргических нуклеозидполифосфатов, каталитических˝ центров многих ферментов, а также рибонуклеиновых кислот.

Глюкозофосфатизомераза (5.3.1.9) ускоряет обратимое превращение глюкозо-6-фосфата во фруктозо-6-фосфат:

265

Такие превращения постоянно происходят в организмах в пр˝о- цессе дыхания и фотосинтеза.

Фосфоглицератмутаза (5.4.2.1) относится к ферментам, осуществляющим внутримолекулярный перенос фосфатных групп. О˝на

катализирует обратимое превращение 3-фосфоглицериновой˝ кислоты в 2-фосфоглицериновую:

Данная реакция происходит при анаэробном превращении мо˝-

носахаридов.

8.8.6. ЛИГАЗЫ

Ферменты, относящиеся к классу лигаз, катализируют эндерг˝о-

нические реакции синтеза веществ, которые сопряжены с гид˝ро-

лизом АТФ или превращениями других макроэргических соед˝и-

нений. В связи с этим лигазы очень часто называют синтетазами.

Подразделение на подклассы у них зависит от типа образующ˝ейся связи.

К а р б о к с и л а з ы (6.4) — один из подклассов лигаз, катали-

зирующих присоединение СО2 к карбоновым кислотам.

Пируваткарбоксилаза (6.4.1.1) осуществляет с участием АТФ

синтез щавелевоуксусной кислоты из пировиноградной кис˝лоты и

ÑÎ2:

Карбоксилазы содержат в каталитическом центре биотинов˝ый

кофермент.

Аспарагинсинтетаза (6.3.1.1) è глутаминсинтетаза (6.3.1.2) катализируют соответственно сопряженный с гидролизом АТФ˝ син-

тез аспарагина и глутамина:

266

А ц и л - К о А - с и н т е т а з ы (6.2.1) присоединяют остатки

различных карбоновых кислот к коферменту А. Эти реакции т˝ак-

же сопряжены с гидролизом АТФ:

Ацетил-КоА-синтетаза (6.2.1.1) — важнейший представитель этой группы лигаз. Под действием этого фермента образуетс˝я макроэргическое соединение — ацетилкофермент А.

А м и н о а ц и л - т Р Н К - с и н т е т а з ы (6.1.1) присоеди-

няют к соответствующим транспортным РНК остатки аминоки˝с- лот, данные реакции требуют участия АТФ:

267

Образующиеся в ходе этих реакций комплексы аминокислот с˝ соответствующими тРНК далее участвуют в синтезе белковы˝х полипептидов.

Контрольные вопросы. 1. Какова биологическая роль ферментов? 2. Как используются ферменты в пищевых производствах, сельском хо˝зяйстве, медицине? 3. Какое строение имеют молекулы ферментных белков? 4. В чем с˝остоит механизм ферментативного превращения молекул субстратов? 5. К˝акие свойства ферментов объясняют гипотезы «ключа и замка» и «индуцирован˝ного соответствия»? 6. В чем заключаются особенности действия ферментов, имеющ˝их в качестве коферментов биотин, липоевую кислоту, флавиновые и железосе˝рные группировки, а также гемы? 7. Каковы механизмы действия ферментов, имеющи˝х в качестве коферментов НАД, НАДФ, кофермент А, а также производные тиа˝мина и пиридоксина? 8. Как определяется и в каких единицах выражается к˝аталитическая активность ферментов? 9. Что характеризует показатель «пери˝од полужизни фермента»? 10. В чем состоит природа образования изоферментов? ˝11. Какова биологическая роль изоферментов? 12. Как изменяется активность ф˝ерментов в зависимости от температуры, рН физиологической среды, концентра˝ции фермента и субстрата? 13. Как действуют на ферменты активаторы и ингиби˝торы? 14. Какие известны разновидности активаторов и ингибиторов ферме˝нтов? 15. Каковы особенности локализации ферментов в клетках организмов? 16. Ка˝к осуществляется регуляция конститутивных ферментов? 17. В чем состоят механ˝измы регуляции индуцируемых ферментов? 18. Каковы механизмы регуляции фер˝ментативной активности с участием гормонов, зимогенов, а также под действием света? 19. По какому принципу осуществляется классификация ферментов˝? 20. Как участвуют в биохимических превращениях важнейшие группы оксидореду˝ктаз — аэробные и анаэробные дегидрогеназы, оксигеназы, катализаторы пероксидного окисления и переноса электронов? 21. Каково участие в метаболизме транс˝фераз, переносящих одноуглеродные остатки, кетонные, аминные и фосфатные˝ группы, ацильные и гликозидные остатки, группировки кофермента А? 22. Как˝ действуют на субстраты различные гидролазы — эстеразы, гликозидазы,˝ протеазы, дезамидазы и дезаминазы, полифосфатазы? 23. В чем состоят особенности каталитического действия углерод-углерод-лиаз, углерод-кислород-лиаз, угл˝ерод-азот-лиаз? 24. Какие реакции катализируют эпимеразы, ферменты изомеризации альдоз и кетоз, ферменты внутримолекулярного переноса фосфатных остатков? 25. Каковы биологическая роль лигаз и важнейшие реакции, катализи˝руемые этими ферментами?

268

9. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

∙

9.1. ФОТОСИНТЕЗ

По современным представлениям фотосинтез — это эндерго˝-

нический окислительно-восстановительный процесс образо˝вания

âклетках фотосинтезирующих организмов органических ве˝ществ

из диоксида углерода и воды за счет поглощения и использо˝вания энергии солнечного света. В ходе фотосинтеза, кроме синте˝за

органических веществ, в результате химических реакций пр˝оисхо-

дит разложение молекул воды и выделение в атмосферу кислоро-

да, обеспечивая таким образом существование на Земле аэро˝бных

организмов, включая человека и животных. Фотосинтезирующ˝ие организмы поглощают из биосферы ежегодно около 75 млрд т у˝г-

лерода, из которого образуют до 200—240 млрд т органических ве˝-

ществ (в расчете на сухую массу), и выделяют при этом в атмос˝фе-

ру до 100—120 млрд т кислорода.

Êфотосинтезирующим (фототрофным) организмам относятся высшие растения, цианобактерии (синезеленые водоросли), а˝ так-

же зеленые и пурпурные бактерии. Благодаря их деятельност˝и осуществляется первичный синтез органических веществ, к˝оторые

âдальнейшем используются как источники энергии и углеро˝да для гетеротрофных организмов. За счет фотосинтеза формир˝уется урожай сельскохозяйственных, технических и лекарственн˝ых

культур; создается биомасса лесов, пастбищ и растительной˝ фло-

ры морей и океанов. Из продуктов фотосинтеза в толще Земли˝ образовались важнейшие топливные ресурсы, которые составл˝яют основу энергетики и используются как сырье для перерабат˝ывающей промышленности. В ходе фотосинтеза из атмосферы посто˝-

янно происходит поглощение СО2, вследствие чего предотвраща-

ется создание избыточной концентрации диоксида углерод˝а, что имеет важное значение в регулировании теплового режима б˝иосферы Земли.

Космическая роль фотосинтеза была впервые научно обосно˝ва-

на в трудах К. А. Тимирязева, который показал, что в поглоще˝нии

солнечного света растениями участвуют молекулы хлорофи˝лла.

Он отметил, что именно с помощью фотосинтеза происходит

269

улавливание солнечной энергии и превращение ее в химичес˝- кую, тепловую и другие формы энергии. Работам К. А. Тимирязева предшествовали открытия других ученых, внесших боль˝шой вклад в изучение процесса фотосинтеза: Дж. Пристли, Ж. Сен˝е-

бье, Т. Соссюра, П. Ж. Пельтье, Ю. Сакса.

Световая и темновая стадии фотосинтеза. В результате обобще-

ния результатов опытов по фотосинтезу, выполненных разны˝ми исследователями к концу XIX в., было установлено, что под воз˝-

действием солнечных лучей у фотосинтезирующих организм˝ов

образуются углеводы (в виде глюкозы и крахмала) и выделяет˝ся

молекулярный кислород (О2). Синтез этих продуктов происходит

с участием диоксида углерода (СО2) и воды и поэтому может быть выражен следующим уравнением:

В 1914—1941 гг. А. А. Рихтер, Р. Эмерсон и У. Арнольд показа-

ли, что более высокая эффективность фотосинтеза наблюдае˝тся у

растений, которые находятся в прерывистом режиме освещен˝ия,

состоящем из световых вспышек определенной длительност˝и и следующих за ними темновых промежутков тоже определенно˝й

продолжительности. Исходя из этих опытов, стало понятно, ч˝то

на свету образуются первичные продукты фотосинтеза, кото˝рые

затем вступают в химические реакции синтеза углеводов, пр˝оисхо-

дящие уже без участия света. Химические реакции, иницииру˝е- мые светом, было предложено называть световыми реакциями ôî-

тосинтеза, а биохимические превращения, при фотосинтезе п˝ро-

исходящие без участия света и способные протекать как на ˝свету,

так и в темноте, называют темновыми реакциями фотосинтеза. В 1941 г. А. П. Виноградов и Р. В. Тейс, применив изотопный анализ, выяснили, что соотношение изотопов 18Î è 16О в выделяемом при фотосинтезе кислороде такое же, как в кислороде воды. С˝ле-

довательно, выделяемый кислород образуется в результате˝ фото-

химического разложения молекул воды. Учитывая новые данн˝ые о происхождении кислорода, образующегося в ходе фотохимич˝еских реакций, суммарное уравнение фотосинтеза для высших р˝астений было предложено записывать в следующем виде:

Из этого уравнения видно, что водород воды, вступающей в ре˝- акции фотосинтеза, затрачивается на восстановление СО2 äî óðîâ-

ня углеводов, при этом в качестве дополнительного продукт˝а с

270