- •Назначение, задачи и состав приборного оборудования.

- •Приборы контроля авиационных двигателей

- •Авиационные манометры

- •Механические манометры

- •Электромеханические дистанционные манометры пружинного типа

- •Электромеханические дистанционные манометры силового типа

- •Авиационные термометры

- •Термометр сопротивления унифицированный туэ-48

- •Электрический моторный индикатор эми-зртис

- •Термометр цилиндров термоэлектрический тцт-13

- •Термометр газов тг-2а

- •Сдвоенная измерительная аппаратура 2иа-7а

- •Авиационные измерители частоты вращения

- •Магнитоиндукционные тахометры

- •Магнитоиндукционный тахометр типа итэ-1т

- •Магнитоиндукционный тахометр типа итэ-2т

- •Тахометрическая сигнальная аппаратура

- •Измерение количества топлива и масла

- •Электроемкостные топливомеры

- •Топливомер типа суит4-1т

- •Система измерения масла сим2-1т

- •Измерение расхода топлива

- •Турбинный преобразователь расхода топлива

- •Система измерения и расхода топлива сирт1-2т

- •Измерители вибрации

- •Аппаратура контроля вибрации ив-154

- •Пилотажно-навигационные приборы и устройства

- •Измерители высоты полета Общие сведения о высотах, атмосфере, гипсометрической таблице и эшелонировании.

- •Погрешности барометрических высотомеров

- •Измерители скоростей полета

- •Теория аэродинамического метода измерения скорости полета

- •Указатель числа м.

- •Погрешности указателей скорости

- •Датчики истинной воздушной скорости.

- •Методы измерения вертикальной скорости

- •Приборы для измерения вертикальной скорости

- •Погрешности вариометров

- •Измерители путевой скорости и угла сноса.

- •Курсовые приборы и системы

- •Магнитные компасы.

- •Истинные направления.

- •Понятие о гироскопе

- •Элементы теории гироскопов

- •Кориолисово ускорение

- •Гироскопический момент

- •Некоторые сведения о гироскопе

- •Основные свойства гироскопа.

- •Указатель поворота эуп-53

- •Датчик угловой скорости (дус)

- •Выключатель коррекции вк-53рб

- •Гироскопические приборы для определения курса. Использование гироскопа с двумя степенями свободы в качестве компаса.

- •Использование гироскопа с тремя степенями свободы в качестве компаса

- •Гироскоп с тремя степенями свободы как указатель ортодромического курса

- •Режим гирополукомпаса (гпк)

- •Навигационные индикаторы общие принципы построения навигационных индикаторов

- •Астрономические компасы.

- •Курсовые системы

- •Режим гирополукомпаса (гпк)

- •Инерциальные навигационные системы

- •Приемники и магистрали воздушных давлений на самолете

- •Системы воздушных сигналов (свс)

- •Принципы построения автоматизированных бортовых систем управления

- •Основные принципы построения автоматизированных бортовых систем управления

- •Среда и нагрузки, действующие на самолет

- •Самолет как объект регулирования. Системы координат

- •Принципы построения и действия автопилота

- •Принцип действия автопилота при управлении самолетом по курсу

- •Принцип действия автопилота при управлении самолетом по тангажу

- •Принцип действия автопилота при стабилизации высоты полета самолета

- •Бортовые системы управления полетом самолета

- •Высотное оборудование самолетов влияние высотных полетов на организм человека

- •Методы и средства жизнеобеспечения при выполнении высотного полета

- •Основы прикладной теории гироскопа и элементы гироскопических приборов и систем понятие о гироскопе

- •Элементы теории гироскопов

- •Кариолисово ускорение и гироскопический момент

- •Гироскопический момент

- •Гироскопы с тремя степенями свободы

- •Указатель поворота эуп-53

- •Датчик угловой скорости (дус)

- •Выключатель коррекции вк-53рб

- •Бортовой навигационный комплекс бнк-154м

Элементы теории гироскопов

Приборы и системы, основной частью которых служит гироскоп, называют гироскопическими приборами и системами. Современные гироскопические приборы и системы представляют собой сложные электромеханические устройства, в которых использованы высокооборотные и асинхронные двигатели, безмоментные индуктивные чувствительные элементы, электронные, транзисторные и магнитные усилители, сельсинные и потенциометрические дистанционные передачи.

Гироскопические системы применяются в различных областях техники: в авиации, в морском флоте для целей навигации и автоматического управления; в артиллерии и на танках для определения курса, для стабилизации орудий и прицелов на выбранном направлении; в горнорудной и нефтяной промышленности, для прокладки шахт, при бурении скважин и др.

С помощью гироскопических систем определяют направление меридиана и истинной вертикали, измеряют угловые скорости и ускорения, а также линейную скорость движения различных объектов и координаты места их расположения.

Гироскопические приборы и системы по принципу действия делят на следующие основные группы: гироскопы с двумя и тремя степенями свободы, курсовые гироскопические системы, гироскопические стабилизаторы, гироскопические датчики направления истинной вертикали и инерциальные системы.

Гироскопические стабилизаторы используются в технике как самостоятельные системы и служат для стабилизации и управления самолета, космического летательного аппарата, антенны и т. п. на заданном направлении.

Курсовые гироскопические системы и датчики направления истинной вертикали представляют собой гироскопические стабилизаторы, корректируемые с помощью какого-либо чувствительного элемента (физический маятник, магнит, индукционный датчик), который обладает свойствами избирательности по отношению к направлению истинной вертикали или меридиана.

Инерциальные системы являются прецизионными и наиболее сложными гироскопическими устройствами, содержащими акселерометры или акселерометры-интеграторы, стабилизированные в пространстве с помощью курсовой системы и датчика направления истинной вертикали и выполняющие интегрирование ускорений, возникающих при движении самолета, с целью определения скорости полета и местоположения самолета относительно земли или в мировом пространстве.

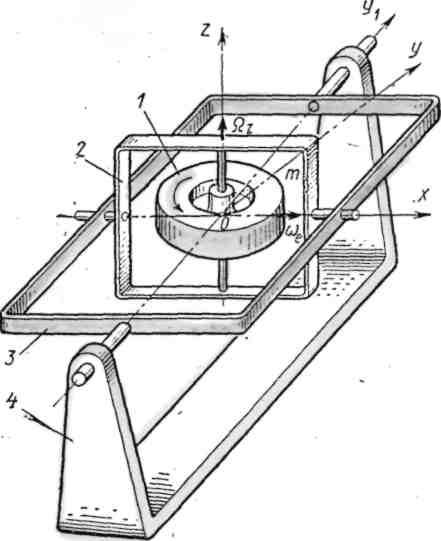

Рис.82.Гироскоп в кардановом подвесе:

1-ротор гироскопа; 2-внутренняя рамка карданова подвеса;

3-наружная рамка карданова подвеса; 4-подставка.

Рис.83.Гироскоп с тремя степенями свободы:

1—ротор; 2—ось собственного вращения; 3—внутренняя рама карданова подвеса; 4—внешняя рама карданова подвеса; 5— внутренняя ось подвеса; 6— внешняя ось подвеса

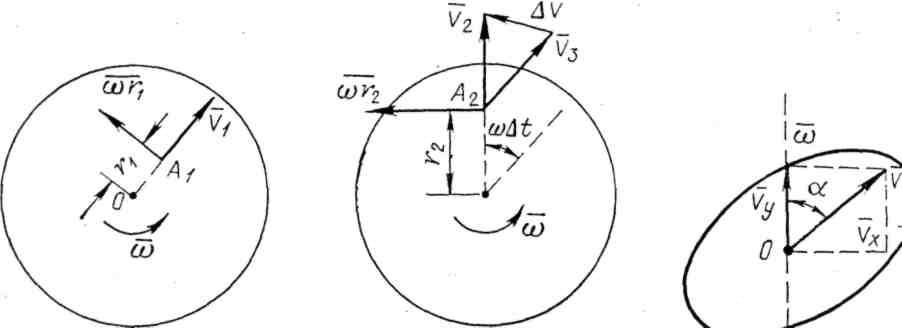

Кариолисово ускорение и гироскопический момент

Предположим, что имеется плоскость, которая может поворачиваться вокруг некоторой точки О с угловой скоростью ω (рис. а). На этой плоскости пусть находится точка А, которая перемещается по радиусу с постоянной скоростью V1. Очевидно, точка А будет одновременно участвовать в двух движениях: переносном с угловой скоростью ω и относительном со скоростью V1.

t = t1 а) t = t2 б) в)

Рис.84.К определению ускорения Кориолиса

В момент времени t = t1 точка А находится в точке А1 отстоящей от центра вращения платформы на величину г1. Через некоторый малый промежуток времени Δt точка А окажется в положении А2 (рис. 6), куда она попадает в результате перемещения по плоскости на расстояние, равное V1 Δt, и повернется вместе с плоскостью на угол, равный ωΔt. Если в момент времени t=t1 переносная скорость точки А была равна ωг1, то при t = t1+ Δt = t2 она уже будет равна ωг2, где г2 — расстояние точки А от точки О при t=t2.

Совершенно очевидно, что ωг1< ωг2, т. е. произошло изменение переносной скорости за счет относительной, следовательно, в этом случае было ускорение

Таким образом, полное ускорение, которое возникает при участии какой-либо массы одновременно в двух движениях — относительном и переносном — выражается, как

aK = a1 + a2 = 2Vω

и называется поворотным или кориолисовым ускорением.

Направление действия кориолисового ускорения определяется поворотом вектора относительной скорости на 90° в сторону переносного вращения.