- •Экзаменационный билет № 1

- •1. Классификация тракторов по назначению, конструктивным и энергетическим признакам. Примеры.

- •2. Производственные процессы, технологические процессы и технологические операции в сельскохо-зяйственном производстве. Система машин и комплексная механизация сельскохозяйственного производства.

- •3. Мастер-наладчик, его функции в проведении то тракторов.

- •4. Единичные и комплексные показатели надёжности и их связь с экономической эффективностью использования машин.

- •5. Междисциплинарное задание № 1

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 2

- •3. Понятие о планово-предупредительной системе технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин, её назначение.

- •4. Основные правила выполнения разборочных работ. Причины повреждения деталей при разборке. Правила спрессовки шарикоподшипников. Какими способами удаляются концы обломанных шпилек и болтов?

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 3

- •2. Технология поверхностной обработки почвы. Классификация почвообрабатывающих машин. Основные тенденции совершенствования конструкций машин поверхностной обработки почвы.

- •3. Цель повышения энергонасыщенности тракторов. Применение энергонасыщенных тракторов, обеспечение условий для их эффективной работы.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 4

- •1. Кривошипно-шатунный механизм: назначение, типы, материал и конструкция основных деталей, неисправности и способы их устранения.

- •3. Понятие о машинно-тракторном агрегате, их назначение, классификация. Требования, предъявляемые к мта.

- •5. Междисциплинарное задание № 4.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 5

- •1. Силы и моменты, действующие на кривошипно-шатунный механизм. Уравновешивание двигателей.

- •3. Производительность мта, расчёт производительности. Понятие об условном эталонном гектаре, его назначение.

- •4. Характеристика расчётно-конструкторских, производственно-технологических и эксплуатационных отказов техники.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 6

- •2. Гидравлические способы уборки навоза.

- •3. Виды то тракторов, их периодичность. Оборудование, применяемое при то тракторов, планирование и организация то.

- •4. Система технического обслуживания и ремонта машин, принятая в рф.

- •5. Междисциплинарное задание № 6.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 7

- •2. Устройство и работа доильного агрегата дас-2в.

- •3. Технология диагностирования дизельной топливной аппаратуры, влияние эксплуатационных регулировок на показатели работы двигателя.

- •4. Виды испытаний машин на надёжность. Общие закономерности изнашивания деталей и сопряжений. Единицы измерений изнашивания и износов.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 8

- •1. Индикаторные и эффективные показатели двс.

- •2. Оборудование для поения животных и птицы.

- •3. Мобильные агрегаты то тракторов, их назначение, технические возможности.

- •2. Механизация погрузки и транспортировки кормов.

- •Техническая характеристика погрузчика силоса и сенажа псс–5,5

- •3. Машинный двор сельскохозяйственного предприятия, его назначение. Права и обязанности заведующего машинным двором.

- •4. Приведите основные причины снижения долговечности головок блока двигателя. Предложите способы восстановления изношенных резьбовых отверстий под шпильки.

- •5. Междисциплинарное задание № 9.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 10

- •1. Технологический процесс предпосевной обработки почвы. Технологические основы выбора рациональных комплексов почвообрабатывающих машин.

- •2. Устройство и работа доильного агрегата адм-8.

- •Техническая характеристика

- •3. Назначение технической диагностики тракторов. Применяемое оборудование и приборы.

- •4. Технология восстановления гнезда клапана головки блока двс. Способы притирки клапанов и проверки качества притирки сопряжения "гнездо-клапан".

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 11

- •2. Механизация раздачи кормов мобильными кормораздатчиками.

- •3. Порядок расчёта и комплектования посевного мта.

- •2. Устройство и работа доильных установок удт-8 и уда-8.

- •3. Дать определение и схемы маршрутов движения транспортных средств.

- •4. Назначение и технология обкатки и испытания автотракторных двс в мастерских автосервиса.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 13

- •2. Механизация раздачи кормов стационарными кормораздатчиками.

- •3. Назначение и организация работы стационарного пункта то тракторов.

- •4. Виды и методы ремонта и технического обслуживания машин и агрегатов.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 14

- •2. Устройство и работа доильных установок уде-8, уда-16.

- •3. Хранение сельскохозяйственных машин, способы и организация хранения.

- •4. Назначение дефектации и комплектации при ремонте. Селективный подбор деталей и комплектование по размерным группам (поршни-гильзы тракторных двигателей).

- •5. Междисциплинарное задание № 14.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 15

- •1. Способы и режимы торможения. Типы тормозных механизмов и их регулировки. Понятие о тормозном и полном остановочном пути.

- •3. Технологический расчёт и выбор оборудования системы вентиляции.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 16

- •1. Способы и кинематические схемы поворота колёсных машин, их сравнительный анализ. Регулировки рулевых управлений тракторов и автомобилей.

- •2. Технологии и способы посадки рассады. Технологическая схема полуавтоматической рассадопосадочной машины. Основы расчёта конструктивных и технологических параметров.

- •3. Устройство и работа доильных установок удс-3а, удс-3б.

- •4. Методика статической и динамической балансировки деталей машин.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 17

- •1. Стабилизация управляемых колёс (углы установки колёс).

- •3. Устройство и работа с-12, азк-3.

- •4. Специализация и кооперирование ремонтных предприятий. Виды специализации.

- •5. Междисциплинарное задание № 19.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 18

- •1. Механизмы поворота гусеничных тракторов, их сравнительный анализ, регулировки.

- •3. Технология и механизация заготовки силоса.

- •4. Назовите основные механизированные способы сварки и наплавки при ремонте машин.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 19

- •1. Внешние силы, реакции и моменты, действующие на колёсный трактор. Касательная сила тяги по двигателю и по сцеплению.

- •3. Подбор коров для машинного доения и его физиологические основы.

- •4. Технологии и особенности сварки и наплавки автотракторных деталей из чугуна и алюминиевых сплавов.

- •5. Междисциплинарное задание № 21.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 20

- •1. Уравнение тягового баланса колёсного трактора. Анализ его составляющих.

- •2. Технологии уборки зерновых культур. Комплексы применяемых машин. Обзор конструкций зерноуборочных комбайнов современных моделей. Основы расчёта уборочно-транспортной системы.

- •3. Устройство и работа азм-0,8.

- •4. Марки моторных масел. Неисправности и правила эксплуатации смазочных систем. Периодичность и порядок замены моторных масел.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 21

- •1. Энергетический баланс колёсной машины, его анализ. Общий и тяговый кпд трактора.

- •3. Технология и механизация заготовки сенажа.

- •4. Главный инженер, его права и обязанности.

- •5. Междисциплинарное задание № 23.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 22

- •1. Внешние силы и моменты, действующие на гусеничный трактор. Уравнение тягового баланса гусеничного трактора. Регулировки ходовой части.

- •3. Механизация процесса гранулирования и брикетирования кормов.

- •4. Основные технико-экономические показатели работы тракторного парка.

- •5. Междисциплинарное задание № 24.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 23

- •3. Физиологические процессы молокообразования и отдачи молока при доении.

- •1. Образование молока и его регуляция.

- •2. Физиология выведения молока в процессе доения.

- •4. Диагностирование агрегатов гидросистемы тракторов, применяемые приборы и инструменты.

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 24

- •1. Тяговая характеристика трактора. Её назначение и анализ.

- •2. Современные технологии и комплексы машин для заготовки кормов. Классификация и обзор конструкций современных моделей кормодобывающих машин.

- •3. Технология и механизация производства травяной муки.

- •4. Правила зарядки, эксплуатация и хранение автотракторных аккумуляторных батарей.

- •Заряд акб

- •Как правильно хранить

- •Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

- •Экзаменационный билет № 25

- •1. Междисциплинарное задание № 16.

- •2. Современные технологии и комплексы машин для послеуборочной обработки зерновых, семян льна, овощей. Обзор технологических схем пунктов и комплексов послеуборочной обработки урожая.

- •1 Корпус; 2 сосковая резина.

- •4. Учёба механизаторских кадров, назначение, организация учёбы.

- •5. Расчёт полной себестоимости ремонтируемых объектов. Определение прибыли, рентабельности и срока окупаемости ремонтно-обслуживающего предприятия.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра механизации сельского хозяйства

Экзаменационный билет № 17

Государственный междисциплинарный экзамен для специальности 110301 – Механизация сельского хозяйства

1. Стабилизация управляемых колёс (углы установки колёс).

Способность управляемых колес сохранять нейтральное положение при прямолинейном движении и самостоятельно возвращаться в это положение в случае отклонения от него называется способностью колес к стабилизации. При хорошей стабилизации управляемых колес машина может длительно сохранять прямолинейность движения без вмешательства водителя. В таком случае говорят, что машина «хорошо держит дорогу». Наоборот, если управляемые колеса обладают плохой стабилизацией, то при всяких случайных отклонениях их в сторону водитель должен воздействовать на рулевое колесо, что делает управление машиной излишне утомительным. Большое значение имеет стабилизация управляемых колес при «повороте. Хорошая стабилизация помогает управляемым колесам самостоятельно возвращаться в нейтральное положение в конце поворота.

С табилизация

управляемых колес основана главным

образом на использовании различных

реакций почвы, действующих на колеса,

для создания соответствующих

стабилизирующих моментов относительно

осей поворота цапф колес. Способность

колес к стабилизации зависит от углов

установки шкворней и цапф колес, а также

от боковой упругости шин.

табилизация

управляемых колес основана главным

образом на использовании различных

реакций почвы, действующих на колеса,

для создания соответствующих

стабилизирующих моментов относительно

осей поворота цапф колес. Способность

колес к стабилизации зависит от углов

установки шкворней и цапф колес, а также

от боковой упругости шин.

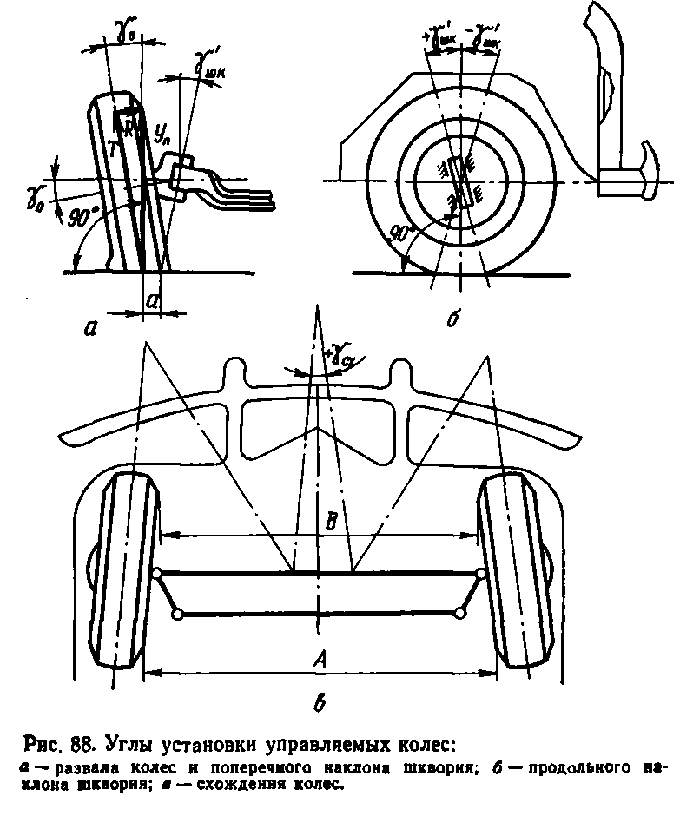

Различают четыре вида углов установки управляемых колес: развал колес, наклон шкворней — поперечный и продольный и схождение колес.

Угол развала колес у0 (рис. 88, а) представляет собой угол наклона средней плоскости колеса к продольной плоскости, перпендикулярной поверхности дороги. Угол развала считают положительным, если верхняя часть колеса находится дальше от середины машины, чем нижняя, как показано на схеме.

Шкворни поворотных цапф колес устанавливают с наклоном в двух плоскостях: поперечной и продольной. Угол у'шк поперечного наклона шкворня показан на рисунке 88, а, угол у"шх продольного наклона шкворня — на рисунке 88, б. При поперечном наклоне верхний конец шкворня располагается ближе к середине машины, чем нижний. Угол у"шк положителен, если нижний конец шкворня расположен впереди верхнего конца; при: наклоне шкворня в обратную сторону угол у"шк отрицателен.

Угол усх схождения колес (рис. 88, в) характеризуется разностью расстояний А и В, замеренных между внутренними боковинами шин в горизонтальной плоскости, проходящей через центры обоих колес, установленных в нейтральное положение. Этот угол положителен, если расстояние между колесами спереди меньше, чем сзади.

Оценим влияние отдельных факторов на стабилизацию управляемых колес.

Р азвал

колес при движении машины способствует

появлению силы R (составляющей нормальной

реакции Уп

дороги на управляемое колесо), направленной

вдоль оси колес и постоянно прижимающей

его к внутреннему подшипнику ступицы.

Если бы этой силы не было, то колесо даже

при небольшом осевомзазоре в подшипниках

находилось бы в неустойчивом положении,

прижимаясь то к внутреннему, то к

наружному подшипнику. Передвижение

колеса вдоль своей оси вызвало бы

раскачивание управляемых колес машины

и вследствие этого повышенный износ

шин и подшипников колес, а также ухудшение

устойчивости движения.

азвал

колес при движении машины способствует

появлению силы R (составляющей нормальной

реакции Уп

дороги на управляемое колесо), направленной

вдоль оси колес и постоянно прижимающей

его к внутреннему подшипнику ступицы.

Если бы этой силы не было, то колесо даже

при небольшом осевомзазоре в подшипниках

находилось бы в неустойчивом положении,

прижимаясь то к внутреннему, то к

наружному подшипнику. Передвижение

колеса вдоль своей оси вызвало бы

раскачивание управляемых колес машины

и вследствие этого повышенный износ

шин и подшипников колес, а также ухудшение

устойчивости движения.

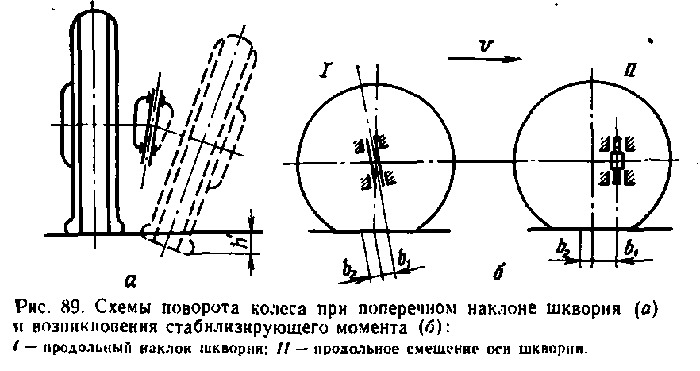

При наличии поперечного наклона шкворней выход колеса из нейтрального положения сопровождается подъемом передней части машины. Это видно из схемы на рисунке 89, а, где пунктиром показано положение колеса после его условного поворота на 180° вокруг шкворня. Если бы не было подъема передней части машины, то колесо должно было бы опуститься ниже поверхности дороги на некоторую величину Л'.

Чтобы подъем передней части был возможен, между верхней головкой поворотного кулака и верхним торцом головки балки передней оси предусмотрен зазор, устанавливаемый при сборке с помощью регулировочных прокладок. Для подъема передней части машины необходимо совершить работу, которая при прочих одинаковых условиях будет тем значительнее, чем больше угол поперечного наклона шкворней. Таким образом, увеличение этого угла способствует стабилизации колес. Однако с увеличением угла поперечного наклона шкворней повышается сопротивление повороту и соответственно затрудняется управление машиной. Это обстоятельство ограничивает повышение рассматриваемого угла.

Поперечный наклон шкворней совместно с развалом колес уменьшает расстояние а (см. рис. 88, а) между средней плоскостью колеса и точкой пересечения оси шкворня с поверхностью дороги. Это расстояние называют плечом обкатки колеса. При уменьшении плеча обкатки соответственно снижаются значения поворачивающих моментов, создаваемых относительно оси шкворня касательными силами сопротивления движению и торможения. Если эти моменты на правом и левом колесах равны, то они взаимно уравновешиваются через поперечную рулевую тягу. При значительной разнице между ними может возникнуть поворот колес вокруг шкворней и непроизвольное отклонение машины от заданного направления движения. Уменьшение плеча обкатки (до некоторых пределов) положительно влияет на устойчивость движения и одновременно способствует снижению усилий, необходимых для поворота колеса.

При прямолинейном движении наклоненного колеса радиусы качения в различных сечениях его имеют разные значения. Вследствие этого отдельные точки контактной площадки колеса вместо прямолинейного движения с одинаковыми скоростями совершают более сложные движения. В зоне контакта возникают дополнительные силы и моменты, которые увеличивают сопротивление качению и вызывают повышенный износ шин. Поэтому в конструкциях машин можно отметить тенденцию к уменьшению развала колес. Например, в автомобилях углы развала составляют 0...-f-2b, а в тракторах — до +4°. Получение нужного плеча обкатки достигают в основном за счет поперечного наклона шкворней, значение угла которого выбирают в пределах 4...80.

Напряженность в зоне контакта шины с дорогой можно уменьшить, если выбрать рациональные соотношения между углами развала и схождения колес. Наличие сходимости вызывает у колес стремление катиться «внутрь» машины, что повышает устойчивость движения и способствует нормальному и равномерному износу шин.

Стабилизации колес способствуют также продольный наклон шкворня (см. рис. 89, 6,1) и установка оси шкворня впереди геометрической оси колеса (рис. 89, б, II). При любом из этих вариантов отклонению колеса от нейтрального положения препятствует момент, создаваемый относительно оси шкворня боковыми реакциями, которые возникают в зоне контакта с дорогой. Если принять, что результирующая боковая реакция приложена в середине площадки контакта, то она создает относительно оси шкворня стабилизирующий момент с плечом Ь\. В действительности из-за бокового увода шины плечо стабилизирующего момента несколько больше, чем Ь\. При наличии бокового увода элементарные боковые реакции почвы распределены по площадке контакта шины с дорогой неравномерно. Как показали исследования, их равнодействующая смещена назад от середины контактной площадки на некоторое расстояние Ь2. Чем меньше жесткость шины, тем больше (до известных пределов) расстояние Ь2.

Таким образом, результирующая боковая сила действует относительно оси шкворня на плече 61+62, называемом плечом устойчивости или плечом стабилизации.

Соответственно стабилизирующий момент, создаваемый боковыми реакциями, можно рассматривать как сумму двух моментов, один из которых возникает вследствие продольного наклона или выноса оси шкворня, а другой — вследствие боковой упругости шины. При наблюдающейся тенденции к снижению .давления воздуха в шинах и уменьшению их жесткости значение второго момента все более возрастает. Отсюда возникает .возможность уменьшать углы продольного наклона шкворней, что является также желательным с точки зрения облегчения управления. Обычные их значения 0...20; у легковых автомобилей иногда применяют отрицательный продольный наклон шкворней до —0,5...1°.

Нормальное действие системы стабилизации управляемых колес существенно зависит от качества технического обслуживания и состояния машины: от соблюдения требуемых углов установки колес и шкворней, в частности от своевременной проверки и правильного регулирования сходимости колес, от сохранения нормальных зазоров в сопряженных деталях передней оси и рулевого привода, от деформаций, влияющих на установку колес.

2. Технологии производственного процесса ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. Классификация и обзор конструкций машин для ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИЕМОВ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ

Уход за посевами — это комплекс экологически безопасных аг-роприемов, применяемых на посевах сельскохозяйственных культур для того, чтобы помочь растениям развиваться и предохранить их от стрессов и вредных воздействий, в результате чего улучшится их рост, повысится урожай и качество продукции. Осуществляют уход в период вегетации (от посева до уборки), действуя на растения как через почву (послепосевное прикатывание, боронование до и по всходам, внесение почвенных гербицидов, рыхление междурядий, окучивание, орошение и др.), так и непосредственно на них (обеззараживание семян, обработка посевов пестицидами, доопыление, чеканка, некорневая подкормка и др.).

Известно, что засуха, мороз, сорняки, вредители, болезни могут погубить урожай или снизить его на 30—40 % (и даже в 2—3 раза) и ухудшить качество продукции. Исключить или хотя бы уменьшить ущерб от воздействующих факторов, стимулировать развитие элементов продуктивности и улучшить качество урожая — это очень важные задачи, которые земледелец решает в процессе ухода за культурой, выполняя необходимые агроприемы. При этом повышается рентабельность производства продукции при сохранении экологической безопасности.

Набор приемов ухода за посевами зависит от биологических особенностей культур (многолетние или однолетние, озимые или яровые, ранние или поздние и др.), способа посева (обычный рядовой или широкорядный), цели возделывания (на зерно, силос, сено, зеленый корм, семена и др.), конкретных условий погоды, поля, финансового состояния хозяйства и др.

Послепосевное прикатывание почвы. Это один из первых приемов ухода за посевом большинства культур. Его применяют для увеличения контакта семян с почвой, подтягивания капиллярной влаги из нижних более влажных слоев к семенам и для выравнивания поверхности. Этот агроприем необходим прежде всего при посеве мелкосемянных (просо, бобовые травы и др.), а также зерновых и зернобобовых культур, особенно если посевной слой почвы недостаточно влажный. Важно, чтобы бороздка зерновки колосовых злаков и рубчик бобовых семян соприкасались с влажной почвой. Тогда влага быстрее проникает в семена, ускоряются набухание, прорастание и появление всходов, увеличивается полевая всхожесть. Вероятность такого контакта и общая площадь соприкосновения семян с почвой значительно увеличивается под действием катка. Однако избыточно влажную почву прикатывать нельзя, иначе образуется почвенная корка, ухудшается доступ воздуха к семенам, затрудняется появление всходов, особенно тех культур, которые выносят семядоли из почвы (рапс, гречиха, люцерна и др.).

Прикатывать посевы шаблонно нельзя. Применяя прикатывание посева, надо иметь в виду, что оно заметно увеличивает число сорняков и ускоряет их прорастание и может (особенно после дождя) привести к образованию почвенной корки. Поэтому прикатывание посевов предопределяет необходимость их довсходового боронования для того, чтобы предупредить или разрушить почвенную корку и уничтожить (до 80—90 %) нитевидные проростки сорняков.

Довсходовое боронование почвы. Проводят лишь в том случае, когда имеется полная уверенность в ее безопасности для проростков культуры. Зубья борон не должны касаться проростков культуры.

При довсходовом бороновании глубина рыхления должна быть на 1,5см мельче расположения семян или ростков. Используют легкие посевные или сетчатые бороны, движение борон можно ориентировать скосом зубьев вперед или снабдить их ребордами. Такое боронование проводят вскоре (через 3—5 дней) после посева, чтобы как можно больше уничтожить нитевидных проростков сорняков, не повредив культуру. Этот прием особенно важен при возделывании картофеля (до всходов проводят 2—3 боронования) и других культур, возделываемых без применения гербицидов. Нередко его используют для создания гербицидного экрана, внося, например, харнес (2 л/га) через 3—4 дня после посева, но до всходов кукурузы, сои или подсолнечника. Для лучшего выравнивания поверхности и сохранения влаги в агрегате с боронами целесообразно использовать цепочные шлейфы.

Боронование всходов. Это эффективный способ предупреждения появления почвенной корки, прореживания загущенных всходов и важный прием борьбы с нитевидными проростками сорняков в посевах некоторых культур (кукуруза, подсолнечник, горох, соя, кормовые бобы, нут, гречиха и др.), всходы которых не сильно изреживаются боронами. Надо помнить, что неумело проведенное боронование может навредить посевам, сильно травмируя и даже уничтожив растения, находящиеся в тургорном состоянии (особенно при пробуксовке колес и крутых поворотах трактора, при большой скорости движения или при неоднократном проходе борон по одному и тому же месту). Поэтому боронование всходов должно быть чрезвычайно осторожным (в жаркое время на малой скорости, зубьями — скосом вперед и, разумеется, без шлейфа из цепей).

Боронование всходов яровых зерновых культур (особенно проса) нежелательно еще и потому, что разрыхленный при бороновании верхний слой почвы (до 3 см), в котором залегают узлы кущения, быстро высыхает. Это сильно препятствует формированию узловых корней. По этой причине обычно отказываются от ранневесеннего боронования слабо развитых озимых посевов, растения которых не смогли укорениться осенью. Нельзя бороновать всходы любой культуры, если это может разрушить гербицидный экран, созданный до или после ее посева. Не разрешается также бороновать всходы накануне предстоящего внесения гербицидов, от которых травмированные бороной культурные растения могут значительно сильнее пострадать, чем растения с неповрежденной кутикулой и восковым налетом на листьях.

Необходимо учитывать, что при бороновании всходов распространяется болезнетворная (вирусная, грибная и бактериальная) инфекция, что может привести к неблагоприятным последствиям. В связи с этим, например, нельзя бороновать всходы семенных участков картофеля, чтобы не усугубить его вырождение и поражение болезнями.

Производят боронование озимых в один след, то есть за сцепкой идет один ряд борон. Бороны выбирают средние, например БЗСС-1.Навесные сетчатые бороны БСН-4 с рабочим захватом 4 м агрегируют с тракторами Т-25.

Обработка почвы в междурядьях. Это необходимый прием ухода за широкорядными посевами, позволяющий уничтожать сорную растительность, рыхлить почву и вносить в нее минеральную подкормку в течение вегетации культуры с помощью культиваторов или культиваторов-растениепитателей.

Число, глубина и сроки культивации зависят от биологии культуры, засоренности поля, наличия техники и других хозяйственных условий.

Междурядную обработку почвы в посевах кукурузы начинают при развитии у культуры 3—4 листьев. За период ухода проводят 2—3 обработки. В этой фазе зародышевые, эпикотильные корни и первый ярус узловых корней растут вертикально вниз. Поэтому первую междурядную обработку можно проводить глубже (до 8— 10 см) и с меньшей защитной зоной (от рядка до культиваторной лапы около 7—9см). В дальнейшем, по мере появления каждой пары листьев, формируются корни второго, третьего и т. д. ярусов, растущих сначала горизонтально, а затем — вглубь. Поэтому каждую последующую обработку междурядий проводят на 1,5—2см мельче предыдущей и с большей защитной зоной, чтобы как можно меньше повредить корневую систему.

Последнюю обработку нередко проводят в виде окучивания, чтобы засыпать и уничтожить сорняки в рядках.

Междурядья подсолнечника, имеющего стержневую корневую систему, обрабатывают аналогичным способом, но в отличие от кукурузы первую культивацию проводят на меньшую глубину (6—8 см), чем вторую (8—10 см).

В посевах сахарной свеклы первую культивацию междурядий (шаровку) осуществляют при обозначении рядков мелко (3—4 см), вторую (фаза 2—3 пар листьев) и третью (при необходимости) — глубже (6—8 и 8—10см), используя окучники для присыпания сорняков в защитных зонах рядков.

Механическая борьба с сорняками путем культивации междурядий в последние годы все больше уступает химическому их уничтожению, поскольку применение гербицидов высокопроизводительнее, агротехнически и экономически эффективнее междурядных обработок культиваторами, хотя последние менее опасны для окружающей среды.

Гербициды иногда полностью исключают необходимость междурядных обработок почвы культиваторами.

Для междурядной обработки четырехрядных посевов пропашных культур, посеянных с междурядьем 70 см, применяют культиваторы КУП2,8, а с междурядьем 45 и 60 см — КУН2,7. Наряду с междурядной обработкой их применяют для окучивания, глубокого рыхления, подкормки, боронования. Культиваторы состоят из рамы с навесным устройством, опорных колес и рабочих секций, которые комплектуют необходимым набором рабочих органов для выполнения гой или иной операции.

Междурядную обработку и окучивание двухрядной посадки картофеля выполняют культиваторами КОН1,4 и КУН1,4, к которым прилагается необходимый набор рабочих органов.

Для рыхления междурядий и образования гребней после посадки картофеля применяют фрезерный гребнеобразователь ГФ3,4.

Химические меры защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней становятся все более неотъемлемыми приемами ухода за посевами в интенсивных технологиях. Механические же приемы ухода за посевами больше присущи альтернативным биологизированным технологиям возделывания, которые, как правило, применяют при производстве экологически безопасной продукции растениеводства (ОПШ-15-01).

Для механического прореживания растений в рядках свеклы, моркови и других культур применяют специальные машины с помощью которых формируется густота посевов, рыхлится почва и уничтожаются сорняки в защитных зонах. Вдольрядные прореживатели бывают двух типов: механические УСМП-5,4 и УСМП-2,8 и автоматические ПСА-2,7. Прореживатели УСМП выпускаются промышленностью, ПСА-2,7 проходит хозяйственные испытания.

В каждом хозяйстве при любой технологии возделывания той или иной культуры весь комплекс агроприемов, в том числе проводимых в процессе ухода за посевами, должен быть экономически эффективным. Затраты на его применение должны с избытком окупаться стоимостью дополнительно полученной продукции. В то же время необходимо, чтобы все агроприемы были экологически безопасными, иначе их применение недопустимо. Категорически нельзя, например, применять пестициды с помощью авиации вблизи населенных пунктов, особенно в ветреную и жаркую погоду, выжигать стерню, нарушать допустимые сроки выхода рабочих для выполнения ручных и механизированных работ на поле после применения на нем тех или иных пестицидов.