Акушерство(1998)

.pdfТретий момент. Производят разрушение и удаление плодного яйца при помощи кюреток с последующим применением специальных абортных щипцов (рис. 222). В настоящее время применяют вначале тупую, а затем две острые изогнутые кюретки — большую (№ 5—6) и меньшую (№ 2). Ручку кюретки берут тремя пальцами правой руки и, подтягивая влагалищную часть шейки матки к себе и кзади (или кпереди), вводят осторожно кюретку до дна матки. Затем хирург производит движение кюреткой от дна матки по направлению к внутреннему маточному зеву; такие движения кюреткой совершают последовательно по передней, правой и задней, левой стенкам матки. При отслойке плодного яйца иногда возникает довольно значительное кровотечение, хирург не должен при этом теряться: следует продолжать выскабливание, так как матка сократится и кровотечение прекратится лишь после удаления плодного яйца. После тупой кюретки применяют острую, вначале большую (№ 5

— 6), а затем меньшую кюретку (№ 2), чтобы удалить отпадающую оболочку в области трубных углов.

При беременности 9—12 нед, кроме кюретки, для удаления плодного яйца применяют окончатый абортцанг (см. рис. 222); этим инструментом удаляют только те части, которые уже отделены от матки. Прежде всего захватывают и удаляют щипцами те элементы плодного яйца, которые выступают из зева; после этого вводят закрытые щипцы до дна матки, а затем несколько вытягивают их обратно (чтобы не захватить дно матки) и, раскрыв, захватывают отдельные части плодного яйца. Если части плодного яйца еще не отделены, надо вновь ввести кюретку в матку и отслоить плодное яйцо. Проверив острой кюреткой область углов матки, заканчивают операцию.

Нерационально и даже вредно обрабатывать стенки матки тампоном, смоченным настойкой йода, и тампонировать матку. Нет оснований также применять дезинфицирующие растворы. Если удалено все плодное яйцо, кровотечение, как правило, останавливается; при гипотонии показана инъекция эргометрина или другого средства, сокращающего матку.

Искусственный аборт путем вакуум-экскохлеации. В настоящее время возможно расширение канала шейки матки с помощью вибродилататора. Он представляет собой электромеханический прибор, действие которого основано на преобразовании электрических колебаний питающей сети частотой 50 Гц в механические колебания той же частоты. Эти колебания сообщаются наконечнику, являющемусянепосредственно расширяющейчастьюприбора.

В зависимости от срока беременности применяют расширители различного размера. Применение их менее болезненно, чем обычных металлических. Канал шейки матки расширяется очень быстро — за 5 — 20 с, а при употреблении металлических расширителей — за 5 — 10 мин.

Вакуум-экскохлеацию с целью искусственного аборта (при сроке не более 9—10 нед беременности) производят с помощью: вакуум-экскохлеатора (канюля), вакуум-насоса с резервуаром, трубки, соединяющей экскохлеатор с ва- куум-насосом. Предварительно канал шейки матки расширяют с помощью вибродилататора. После введения канюли (металлической или полиэтиленовой) включают электроотсос и создают в матке отрицательное давление 0,5— 0,6 атм. Овальное отверстие канюли должно соприкасаться со стенками матки. Осторожными круговыми движениями последовательно обходят все стенки матки. В результате плодное яйцо отслаивается, аспирируется и через трубку поступает в стеклянную банку.

В процессе операции надо повторно извлечь канюлю из матки (до нижнего края ее бокового отверстия); при этом воздух, поступающий в систему, проталкивает частицы плодного яйца в стеклянную банку.

437

Послеоперационный период. Больную укладывают в постель; в редких случаях значительной кровопотери во время операции, падения систолического артериального давления ниже 100 мм рт. ст. показаны переливание крови, согревание больной, пузырь со льдом на живот. Время выписки после операции искусственного аборта определяется врачом в зависимости от состояния больной.

Осложнения. Выскабливание матки, как уже подчеркивалось выше,— серьезное вмешательство, которое производят, руководствуясь в основном осязанием, без контроля зрения. В ходе этой операции в любой момент могут возникнуть осложнения, о возможности которых надо постоянно помнить, чтобы вовремя их предупредить.

Основные осложнения: 1) неполное удаление плодного яйца; 2) повреждение матки и соседних органов; 3) инфекция; 4) нарушение менструальной функции и бесплодие.

Неполное удаление плодного яйца. Оставление при выскабливании элементов плодного яйца (при ошибочном выскабливании канала шейки матки) зависит либо от недостаточного опыта врача, либо от объективных причин: больших размеров полости матки, значительного расслабления стенок ее при операции и вынужденной необходимости контролировать завершение операции лишь с помощью осязания.

Клиническая картина этого осложнения: упорные кровянистые выделения из матки, схваткообразные боли, отхождение кусочков ткани, в дальнейшем повышение температуры тела. Диагноз подтверждается при двуручном влагалищном исследовании: наружный маточный зев раскрыт, матка мягкой консистенции, кровянистые выделения с примесью небольших кусочков ткани (плодного яйца, отпадающей оболочки) из канала шейки матки. При задержке в полости матки частей плодного яйца показано повторное выскабливание. Операция допустима, если пальпация матки и области придатков, брюшины, клетчатки малого таза безболезненна, признаки инфекции отсутствуют.

Для профилактики этого осложнения необходимо: а) тщательно определить размеры матки и положение ее до начала операции; б) произвести обезболивание, которое обеспечивает проведение операции; в) удалить все плодное яйцо; г) применять кюретки по крайней мере двух размеров — большую (№ 5 — 6) и меньшую (№ 2); д) собирать во время операции удаленные (при беременности 8 — 12 нед) частицы плодного яйца, чтобы исключить возможность задержки их (особенно головки, конечностей) в полости матки.

Повреждение матки и соседних органов. Это грозное осложнение операции выскабливания матки. Повреждения могут быть в виде: а) надрывов влагалищной части шейки матки; б) надрывов стенки шейки матки; в) прободения стенки матки с повреждением или без повреждения брюшины; г) прободения матки и других органов (мочевой пузырь, кишечник).

Надрыв влагалищной части матки возникает при форсированном подтягивании ее шейки пулевыми щипцами (особенно когда шейка матки захвачена одними щипцами) и настойчивых попытках ввести расширитель, несмотря на препятствие. Предупреждение этого осложнения — осторожное оперирование, отказ от форсирования.

Надрыв шейки матки в нижнем отрезке или выше, в области внутреннего зева, с образованием щели в параметральную клетчатку возникает при форсированном применении расширителей и обнаруживается по внезапному исчезновению препятствия, чрезвычайно легкому введению расширителей больших размеров, иногда появлению нового направления (в широкую связку матки), по которому идут расширители. Одновременно могут появляться боли внизу живота (на соответствующей стороне), а при двуручном влагалищном иссле-

438

довании обнаруживается эластическая, с расплывчатыми контурами, сливающаяся с маткой опухоль-гематома широкой связки. Избежать этого осложнения вполне возможно, не форсируя расширения канала шейки матки расширителями. Если после очень трудного введения расширителя (особенно № 13 и выше) дальнейшие номера проходят очень легко, надо подумать о возможности надрыва стенки шейки матки и прекратить операцию; наблюдение за общим состоянием больной и двуручное исследование позволят диагностировать образование гематомы. Если размеры ее увеличиваются, показано чревосечение с целью обнаружения кровоточащих сосудов и остановки кровотечения; подобное вмешательство может представлять большие трудности.

Прободение матки может быть произведено зондом, расширителем, кюреткой, абортными щипцами. Непосредственной причиной перфорации матки является грубое нарушение основных правил производства операции выскабливания, а именно: 1) отсутствие данных о положении матки до начала операции ; 2) несоблюдение первого момента операции — выпрямления канала матки путем подтягивания влагалищной части шейки матки кзади (при антефлексии) или кпереди (при ретрофлексии); 3) форсированное введение инструментов (зонд, расширитель, кюретка) в матку; 4) несоблюдение правила, согласно которому абортными щипцами можно захватывать только те ткани, которые предварительно уже были отделены от стенки матки; 5) применение корнцанга; 6) аборт путем выскабливания при беременности свыше 12 нед.

В случае прободения матки инструмент проникает значительно глубже, чем это соответствует ее размерам. Предположение о возможности внезапного расслабления матки или попадания зонда или тонкого расширителя через угол матки в трубу является несостоятельным и должно быть отвергнуто. При неожиданном глубоком проникновении инструмента следует заподозрить перфорацию матки и тотчас прекратить операцию. Если этот важный и тревожный симптом не учитывается и операция продолжается, создается огромная угроза для жизни больной — возможность захватывания (щипцами) стенки кишечника, мочевого пузыря и проникающего повреждения их с излитием содержимого в брюшную полость; захваченные органы или сальник могут быть извлечены через канал шейки матки во влагалище. При перфорации матки и захватывании соседних органов возможна резкая болевая реакция больной и появление картины шока. Терапия при перфорации матки или подозрении на нее зависит от конкретных особенностей.

При прободении матки зондом или расширителем нужно немедленно прекратить операцию, перенести больную в постель и тщательно наблюдать за ней; следует категорически исключить применение препаратов морфина, так как они маскируют картину начинающегося перитонита. Если при дальнейшем наблюдении не обнаруживается никаких тревожных симптомов (учащение пульса, появление симптома Щеткина — Блюмберга в гипогастральной области, повышение температуры тела), лечение больной должно быть консервативным.

Если прободение зондом или расширителем возникло при неполном аборте, начавшемся вне лечебного учреждения, или обнаружено после введения кюреток, особенно абортцанга, а тем более если установлено извлечение через шейку матки петли кишечника или сальника, надо немедленно приступить к чревосечению. Размеры и вид операции зависят от характера повреждения; у молодых женщин необходимо стремиться сохранить матку, если это возможно. Предупреждение этого опасного осложнения вполне возможно. Каждый врач, который помнит о возможности перфорации матки при ее выскабливании, может почти полностью избежать такой опасности; если это по-

439

вреждение все же произойдет, надо немедленно прекратить манипуляции и срочно оказать больной необходимую помощь.

Инфекция. Возникновение септического заболевания после выскабливания может быть связано или с наличием инфекции до операции, или с внесением ее во время вмешательства. Первая причина осложнения должна быть устранена путем тщательного обследования больной с учетом данных о предшествующих заболеваниях, вторая — при тщательном соблюдении асептики во время и после операции.

Нарушение менструальной функции и бесплодие. Нарушение в виде аменореи может быть связано с чрезмерным соскабливанием слизистой оболочки или с инфекционным процессом и* последующим заращением просвета канала шейки матки. Первое может быть предупреждено благодаря овладению правильной техникой операции, второе — при соблюдении строгой асептики. Наконец, аменорею после выскабливания можно объяснить и расстройствами функции эндокринных желез, связанными с внезапным нарушением деятельности желтого тела, передней доли, плаценты. Нарушения воспалительного и эндокринного характера могут быть причиной так называемого вторичного бесплодия. Эти осложнения частично можно предупредить путем тщательного всестороннего предварительного обследования больной и особенно строгой оценки всего комплекса осложнений, которые являются показанием к прерыванию беременности.

ИСКУССТВЕННЫЙАБОРТПРИБЕРЕМЕННОСТИСРОКОМ3—6 МЕС

В настоящее время показания к подобному вмешательству возникают редко. К ним относятся: 1) тяжелые прогрессирующие заболевания сердечно-со- судистой системы; 2) тяжелые формы токсикозов беременных, не поддающиеся стационарному лечению (например, нефропатия или преэклампсия); 3) преждевременная отслойка плаценты; 4) внутриутробная смерть плода; 5) ре- зус-несовместимость матери и плода; 6) тяжелые формы наследственных заболеваний.

При позднем аборте и искусственных преждевременных родах применяются следующие методы: 1) искусственное возбуждение родовой деятельности; 2) внутриоболочечное и заоболочечное вливание жидкости; 3) кесарево сечение, влагалищное и малое.

Выбор метода зависит от характера заболевания, требующего вмешательства, общего состояния больной, срочности показаний к вмешательству.

Искусственное возбуждение родовой деятельности показано при: 1) мертвом плоде; 2) резус-конфликте между матерью и плодом (в 35— 36 нед беременности, профилактически в интересах плода); 3) переношенной беременности (42 нед и больше); 4) пузырном заносе.

Для возбуждения родовой деятельности применяют комплекс следующих мероприятий: 1) расширение канала шейки матки металлическими расширителями до № 14—24 в зависимости от срока беременности; 2) вскрытие плодных оболочек; 3) введение окситоцина, а также простагландинов. При 13—14-недельной беременности наиболее целесообразным методом прерывания является экстраамниональное введение простагландина, при беременности свыше 14 нед — интраамниональное введение его.

Внутриоболочечное введение жидкости (трансабдоминально или через канал шейки матки) представляет определенную опасность и не имеет преимуществ перед введением простагландинов.

Операция заоболочечного вливания жидкости имеет ряд серьезных отрицательных сторон: 1) опасность общей и водной интокси-

440

кации, острой почечной недостаточности, нарушений процесса свертывания крови, трансплацентарного кровотечения, некроза миометрия; 2) длительное течение аборта; 3) частая необходимость применения дополнительных хирургических вмешательств. Применение этой операции не рекомендуется.

Влагалищное кесарево сечение в настоящее время производят двумя способами:

1. Влагалищное кесарево сечение с рассечением передней стенки шейки матки и нижнего маточного сегмента. Операция состоит из четырех момен тов: 1) рассечение влагалищной стенки и отсепаровка мочевого пузыря; 2) рассечение нижнего сегмента матки; 3) извлечение плода и последа; 4) за шивание операционной раны матки и влагалища.

2. Влагалищное кесарево сечение со вскрытием матки на небольшом участке выше внутреннего маточного зева. Эта операция является методом выбора при необходимости прервать беременность сроком до 6 мес. Она имеет большое преимущество и при ней не повреждается область внутреннего зева, канала шейки матки и создаются условия, значительно облегчающие восстановление операционной раны.

Обе эти операции производятся в настоящее время редко (некоторая сложность техники, опасность повреждения мочевого пузыря, образование рубца на матке).

Малое кесарево сечение — операция абдоминального кесарева сечения при беременности до 7 акушерских месяцев.

Показания к операции: 1) необходимость прерывания беременности по медицинским показаниям, когда характер заболевания требует одновременной стерилизации, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях. Вопрос о необходимости стерилизации может быть разрешен лишь консультативно: заключение консилиума из 3 врачей (с обязательным участием акушера-гине- колога) должно быть оформлено актом, который заносится в историю болезни за подписью всех консультантов. Стерилизация может быть произведена только с согласия больной;

2) сочетание беременности (которую показано прервать по медицинским показаниям) и доброкачественных или злокачественных новообразований (кистома яичника, рак), по поводу чего показано хирургическое вмешательство.

В этих случаях (как при доношенной беременности или во время родов) следует предпочесть кесарево сечение со вскрытием матки в нижнем ее сегменте. Корпоральное кесарево сечение показано при необходимости одновременно произвести ампутацию или экстирпацию матки.

ОПЕРАЦИИ, ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЕ(РАСШИРЯЮЩИЕ) РОДОВЫЕ ПУТИ

Перинеотомия, perineotomia (рассечение промежности). Показания: 1) роды у женщин с высокой промежностью или резко ригидными тканями, когда при прорезывании предлежащей части промежность очень резко выпячивается и кожа ее белеет; 2) угроза центрального разрыва промежности; 3) тяжелое состояние беременной, угроза гипоксии плода и необходимость

немедленно закончить роды (иногда в сочетании с наложением выходных щипцов).

Техника операции. Наружные половые органы и кожу промежности обрабатывают 1 % йодонатом. Врач стоит слева от роженицы, акушерка

— справа от нее, тщательно поддерживая промежность во время потуг, особенно после перинеотомии. Если врач один, он становится слева от роженицы и левой рукой удерживает во время потуг головку от быстрого разгиба-

441

ния, а в правую руку берет ножницы для перинеотомии. Вне потуги вводят одну ветвь ножниц (с тупым концом) между предлежащей частью и стенкой влагалища так, чтобы длинник ножниц соответствовал срединной линии промежности. Когда потуга достигает наибольшего развития и промежность максимально растягивается, ножницами рассекают заднюю спайку и промежность на 2 — 2,5 см. Рассечение промежности на высоте потуги целесообразно производить под закисно-кислородным наркозом. После рождения плода и последа накладывают швы.

В результате перинеотомии может произойти стремительное прорезывание предлежащей части с угрозой образования разрыва III степени. Эта опасность предупреждается путем регулирования потуг и тщательной защиты промежности.

При соблюдении асептики и правильной техники наложения швов рана после перинеотомии заживает, как правило, первичным натяжением.

Эпизиотомия, episiotomia (рассечение промежности слева и справа от срединной линии). Показания и подготовка к операции те же, что и для срединной перинеотомии. Эпизиотомия производится на высоте потуги; при этом рассекают (на 2 — 3 см) кожу и часть пучков m. bulbospongiosus. После рождения плода на рану накладывают швы. Восстановление раны может представлять затруднения ввиду значительного смещения краев разреза. Эпизиотомия не имеет преимуществ по сравнению со срединной перинеотомией.

Рассечение шейки матки. Эта операция может быть произведена в виде разрезов краев акушерского зева по следующим показаниям: 1) ригидность или заращение наружного маточного зева при полном сглаживании шейки матки; 2) заболевания матери или угроза гипоксии плода, требующие срочного родоразрешения, если к этому моменту еще нет полного раскрытия зева. В настоящее время эта операция применяется очень редко.

Техника операции. Влагалище раскрывают широким зеркалом и подъемником. Влагалищную часть шейки матки и своды влагалища дезинфицируют спиртом и 1 % раствором йодоната. Края зева захватывают двумя пулевыми щипцами, удаляя после этого подъемник. Изогнутыми тупоконечными ножницами рассекают на 2 — 2,5 см края зева в двух местах: справа и слева. Если наружный маточный зев отсутствует вследствие заращения его, то, производя исследование, нащупывают центральное углубление (которое обычно выявляется) и скальпелем крестообразно рассекают место заращения. После рождения плода осматривают шейку матки с помощью зеркал и накладывают кетгутовые швы на края разрезов.

Глубокие надрезы несглаженной шейки матки, предложенные Дюрсеном, являются весьма опасными (угроза разрыва, проникающего в широкую связку матки) и в настоящее время должны быть отвергнуты. В подобной ситуации и неотложных показаниях можно применить брюшностеночное кесарево сечение.

При рассечении краев зева могут быть осложнения. Основная опасность заключается в возможности и последующего разрыва тканей до сводов влагалища с повреждением ветвей маточной артерии, а при разрыве передней губы

— повреждение мочевого пузыря. Для профилактики этого осложнения следует категорически отказаться от подобных разрезов, если шейка матки еще не сгладилась. Показания к этому вмешательству в каждом случае должны быть строго оценены. С целью предупреждения угрозы осложнений (инфекция, надрыв краев разреза) надо, как правило, осматривать шейку матки после рождения плода (введение зеркал) и накладывать швы на края раны.

Разрыв плодного пузыря. Показания к операции: 1) кровотечение при частичном предлежании плаценты, если схватки регулярны и соотношения между размерами таза и плода нормальны; 2) многоводие; 3) перед операцией

442

наложения щипцов; 4) перед операцией поворота (классического); 5) при полном или близком к полному раскрытию зева матки и фиксации предлежащей части во входе в таз.

После соответствующей подготовки роженицы врач вводит два пальца во влагалище и ждет наступления схватки. Если схватки слабые и редкие, то одной рукой производят массаж матки с целью вызвать схватку и во время нее оказывают давление пальцем (введенным во влагалище) на выступающий полюс плодного пузыря. Как правило, плодный пузырь разрывают в центре. При многоводии лучше разорвать пузырь эксцентрично и не вынимать из влагалища руки, чтобы предотвратить стремительное излитие вод и выпадение мелких частей плода. Если пальцем разорвать плодный пузырь трудно, то под контролем руки делают это пулевыми щипцами.

ОПЕРАЦИИ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА

АКУШЕРСКИЙ ПОВОРОТ

Акушерский поворот (versio obstetrica) — акушерская операция, при которой изменяется неблагоприятное для течения родов положение или предлежание плода на благоприятное и притом всегда продольное.

Разновидности операции: 1) наружный поворот, 2) комбинированный на- ружно-внутренний поворот. Последний поворот можно разделить на: 1) поворот при полном раскрытии зева матки, или так называемый классический, 2) поворот при неполном раскрытии зева матки, или так называемая операция Брекстона Гикса.

Существуют четыре формы поворота: 1) поворот на ножку; 2) поворот на ножки; 3) поворот на ягодицы; 4) поворот на головку. Первые три формы поворота могут быть объединены под общим названием «поворот на тазовый конец». Однако в практике производится (при так называемом классическом повороте) лишь поворот на ножку. Поворот на обе ножки производится очень редко и не имеет никаких преимуществ, так как при рождении тазового конца плода лучше подготавливаются родовые пути. Поворот на головку применяется лишь в случае наружного акушерского поворота.

Наружный акушерский поворот при поперечном и косом положении плода в настоящее время не применяется ввиду опасности для матери и плода.

При косом положении плода возможно исправление его и без хирургического вмешательства. С этой целью рекомендуется положение беременной на том боку, к которому обращена ближайшая ко входу в малый таз часть плода; так, при первой позиции плода рекомендуется положение беременной на левом боку, при второй позиции — на правом боку. Если положение плода не исправляется, показано абдоминальное, брюшностеночное, кесарево сечение.

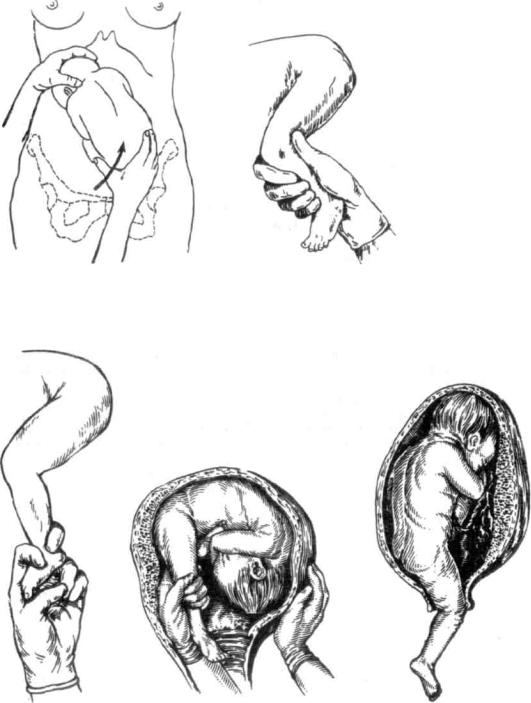

Техника наружного поворота при тазовом предлежании показана на рис.

223(см. также главу XIV).

Классический акушерский поворот. Показания к операции: поперечное

иликосое положение плода.

Условия для операции: 1) полное раскрытие зева матки; 2) плодный пузырь цел или околоплодные воды излились недавно; если плодный пузырь цел, его разрывают перед операцией; 3) плод вполне подвижен в полости матки; 4) соответствие размеров таза и плода. Второе и третье условия взаимосвязаны и характеризуют важнейший момент, обусловливающий возможность операции — свободную подвижность плода в полости матки.

443

Рис. 223. Наружный акушерский поворот плода на головку при тазовом предлежании плода, первой позиции.

Рис. 224. Ножка плода захвачена всей рукой по способу Феноменова.

Рис. 225. Ножка плода захвачена двумя пальцами.

Рис. 226. Классический акушерский поворот; третий момент — собственно поворот.

Рис. 227. Поворот закончен; головка плода в дне матки, ножка выведена до подколенной ямки.

Противопоказания к операции: 1) так называемое запущенное поперечное положение плода, при котором он неподвижен; 2) наличие симптомов угрожающего разрыва матки; 3) разрыв матки; 4) наличие рубца на матке после кесарева сечения, операция по поводу прободения матки, вылущивания узла миомы; 5) значительное несоответствие размеров таза и плода.

Подготовка к операции. Проводится тщательное общее обследование роженицы с целью выявить возможность ингаляционного наркоза. Подготовка роженицы к операции проводится обычно.

Техника операции поворота плода на ножку. Операция включает три момента: 1) введение руки в матку; 2) отыскивание и захватывание ножки; 3) собственно поворот.

Первый момент. Акушер одной рукой (I и II пальцами) разводит половые губы роженицы, а другую руку, сложенную конусообразно или в виде так называемой руки акушера, вводит сначала во влагалище, а затем в матку. Наружную руку акушер кладет на дно матки. Если плодный пузырь цел, акушер разрывает его пальцем (во время схватки). Разрыв плодного пузыря следует произвести в нижнем полюсе. Опасение быстрого излития вод и выпадения мелких частей малообоснованно, так как внутренняя рука акушера как бы тампонирует влагалище и обусловливает медленное излитие вод.

После разрыва оболочек акушер вводит руку в матку. Вводить левую или правую руку лучше с учетом позиции плода для более удобного захватывания ножки. При первой позиции (как при продольном, так и при поперечном положении) лучше ввести в матку левую руку, при второй — правую руку.

Второй момент. Отыскав ножку, акушер захватывает ее (выбор ножки зависит от положения и вида плода). При захватывании ножки (в области голени) надо отличить ее от ручки: на ножке большая пяточная кость, короткие пальцы, нет большого угла между I пальцем стопы и остальными 4 пальцами, как на кисти руки. Отыскивание ножки при поперечном положении плода может представлять известные трудности. В этих случаях лучше избрать так называемый длинный путь; введя руку в матку и нащупав бок плода, провести руку до подмышечной впадины (она закрыта в сторону, где расположен головной конец плода), а затем обратно до тазового конца и, наконец, ножек плода. Так называемый короткий путь для захватывания ножки плода может быть применен лишь в случае, когда позиция плода определена совершенно точно заранее или если ножка сразу попадает в руку акушера.

При переднем виде поперечного положения нужно захватить нижележащую ножку, при заднем виде — вышележащую. Если при поперечном положении плода спинка его обращена кверху, следует захватить переднюю ножку, а если спинка обращена книзу, то заднюю ножку. Лучший способ захватывания ножки — по Феноменову, т. е. с охватом голени всей рукой (рис. 224), захват голени лишь двумя пальцами (рис. 225), т. е. II и III, малонадежен.

Третий момент. После захватывания ножки приступают непосредственно к повороту. Акушер действует двумя руками (рис. 226). Одна рука, охватив снаружи головку, отодвигает ее ко дну матки, а рука, введенная в

матку, низводит ножку во влагалище и затем выводит ее из половой щели (рис. 227). Поворот считается законченным, когда ножка плода находится вне половой щели до уровня подколенной ямки. Если акушер захватил не соответствующую виду и позиции ножку (см. выше), то после завершения поворота при извлечении плода надо стремиться, чтобы он оказался в переднем виде, т. е. спинка была обращена кпереди.

Ввиду того что операция классического поворота нередко влечет за собой асфиксию плода и угрозу его гибели, необходимо сразу же после поворота произвести извлечение плода за ножку.

445