2_2011

.pdfЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

д) |

исчисление |

финансовых |

результатов |

и |

определение |

величины |

прибыли |

|||||

(дохода) |

производится |

в |

соответствии с |

принятой |

|

методологией |

этого |

процесса |

||||

в системе бухгалтерского |

учета, |

когда |

результат |

от |

реализации |

определяется в |

||||||

видеразницымеждуценойреализациипродукцииисебестоимостью; |

|

|

|

|||||||||

е) расчет осуществляется в |

расчете |

на |

|

1 |

га |

пашни, |

занятой |

зерновыми |

||||

культурами; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ж) расчетвеличиныущербаоснованнаопределениинормативнойстоимостиземли; з) определение стоимостной оценки земли базируется на методике расчета ее нормативной

цены.

Естественно-физические процессы оказывают влияние на степень деградации земель и почв, что выражается в абсолютном большинстве показателей. Эти процессы могут быть вызваны либо естественно-географическими факторами, либо последствиями экстенсивных форм природопользования в АПК (глубина провалов, каменистость, расчлененность территории оврагами, глубина разливов, увеличение содержания обменного магния и т.д.). Круг же показателей, непосредственно ориентированных на интенсивный темп сельскохозяйственного природопользования, существенно меньше. К числу последних можно отнести изменение мощности почвенного профиля, уменьшение запасов гумуса, содержание суммы токсичных солей в пахотном слое, увеличение токсичной щелочности. Отсутствие показателей, отражающих уровень содержания важнейших видов питательных элементов: азота, фосфора, кальция затрудняет возможность оценить характер взаимосвязи между выходом сельскохозяйственной продукции и объемом внесения минеральных и органических удобрений по этойметодике.

Для расчета ущерба от деградации земель рекомендуется использовать нормативы стоимости, определяющие возмещение убытков за изъятие земельных ресурсов. Данные установленные нормативыпериодическииндексируютсянаосновестатистикицен.

Необходимо учитывать потери ежегодного дохода при определении величины ущерба от деградации почв. Этот доход определяется по фактическим объемам производства в натуральном выражении в среднем за истекшие пять лет, действовавших на момент определения этого ущерба. Величина ежегодного дохода определяется с помощью данных налоговых органов. Учитывается и временной лаг по восстановлению деградированных почв посредством введения коэффициентов в зависимости от изменения степени деградации почвенного покрова. Результаты обследований оформляются в специальной форме и могут быть доведены до сведения собственников земли, в том числе по каждому контуру деградированных угодий [1]. В качестве обобщенной формулы ущерба используетсявыражение:

Y = (Н* S * Кэ* Кс * К,) + ( Dx * S * Кв),

гдеY - размерущербаотдеградациипочвиземель(тыс. руб); Н- нормативстоимости;

Dx- годовойдоходсединицыплощади; S - площадьдеградированныхземель;

Кэ- коэффициентэкологическойситуациитерритории; Кс- коэффициентпересчетавзависимостиотизменения степенидеградацииземли; Кп- коэффициентдляособоохраняемыхтерриторий;

Кв- коэффициентпересчетавзависимостиотпериодапочвовосстановления.

Данная формула показывает то, что ущерб от деградации почвы исчисляется по двухблочной системе. Первый блок характеризует ущерб, связанный с выбытием части земельного ресурсного потенциала, выраженный в стоимостной форме. Другой блок предполагает учет потенциально возможныхпотерьдоходаотвозникшихдеградационныхпроцессовиявлений.

Мы считаем то, что двухблочная модель определения ущерба недостаточно полно учитывает характердеградацииимасштабыпроизводственнойдеятельностивотрасляхАПК.

Экстенсивный тип природопользования характеризуется приростом выхода продукции, достигаемым за счет приращения естественных природных ресурсов, прежде всего земельных. В большинстве случаев получение продукции здесь не сопровождается адекватным замещением питательных элементов, выносимых из почвы. Последнее предполагает систематическое обновление используемых земельных ресурсов, в том числе за счет земель, не соответствующих по своим агрохимическим и естественно-географическим условиям выбранной производственной и технологической специализации. Классическим и наиболее крупным примером здесь является

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

191 |

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

распашка и использование целинных земель. Однако, такого рода примеры имеются и на уровне множества отдельных хозяйств. Сходное положение наблюдается при нерациональных формах мелиорации. Указанная производственная деятельность многократно увеличивает деградационные процессы, к которым предрасположены земельные угодья. Следствием этого, является одна из степеней деградации. Однако, эти классификационные критерии учитываются в соответствии с действующей методикой лишь как один из корректировочных коэффициентов при определении ущерба, ориентированного на нормативную стоимость земли. В свою очередь, определение ущерба возможно лишь на конечной стадии нерационального их использования, когда они, по сути дела, выбывают из хозяйственного оборота. Основу нормативной стоимости земли - составляют затраты, связанные с проведением различных мелиоративных почвовосстановительных, агрохимических и иныхрекультивационныхработ.

Наряду с показателями нормативной стоимости земли, ущерба от их выбытия используется и нормативная цена земли, определяемая в зависимости от действующих ставок земельного налога на общефедеральномуровне[2].

В настоящее время посредством кратного использования земельного налога осуществляется стоимостная оценка земельных ресурсов. Отсутствие объективных дифференцированных ставок земельного налога затрудняет и определение цены земли. В соответствии с действующими положениями об определении нормативной цены земли, действующая в течение того или иного года ставканалогакорректируетсянакратныйкоэффициент. Данныйкоэффициентразнитьсяпорегионам и колеблется в достаточно больших пределах. Даже при использовании одинаковых ставок нормативная цена земли может иметь различную количественную оценку. В настоящее время нормативная цена земли может быть скорректирована лишь на основе рекомендуемых органам управления АПК методических положений о порядке определения уровня и характера деградационныхпроцессов.

Нормативная цена земли практически везде корректируется на уровне субъектов Российской Федерации [2]. В Южнороссийском сельскохозяйственном регионе используются повышающие коэффициенты уже по отношению к федеральной ценностной оценке земли. Данные региональные корректировки приводят к тому, что нормативная стоимость земли становиться на порядок выше ее нормативной цены. Вместе с тем, цена на землю должна быть центральным элементом в формировании новой системы экономических отношений. В настоящее время нормативная цена земли используется лишь в процессе регулирования отношений при смене собственников земельных участков. Наиболее перспективным следует считать использование нормативной цены земли при определении налогооблагаемой базы. Предварительные расчеты показывают, что при переходе к налогооблагаемой базе в виде реальной цены на землю и ставки налога в 2% дает возможность и на федеральном и на региональном уровнях увеличить объем сбора на 20-30%. Использование же нормативнойстоимостиземливэтойсвязидолжноноситьвспомогательныйхарактер.

Кроме функций по стимулированию более эффективных форм землепользования, налог на землю должен препятствовать и нерациональному природопользованию. Нормативная стоимость ориентирована на максимально возможный уровень продуктивности в соответствии с особенностями местных бонитетов. Применение единой процентной налоговой ставки теоретически должно выровнять экономические условия хозяйств, имеющих различное плодородие. Однако, такой подход крайненезначительноучитываетдинамикуизмененияпочвенногоплодородия.

Наличие двух видов стоимостной оценки земельных ресурсов существенно отличающихся друг от друга, создает трудноразрешимые проблемы для регионального их использования в качестве экономического инструментария. В теоретическом плане ущерб от деградационных процессов должен уменьшать цену земли и лишь в крайнем случае, при условии ее полного выбытия из хозяйственного оборота, равняться ей. Обратное соотношение может указывать либо на искусственное занижение цены земли, либо на завышение величины ущерба. Именно такое соотношение мы наблюдаем в настоящее время, что свидетельствует о методологических осложненияхпристоимостнойоценкеземельныхресурсов.

Литература 1.Ставропольский край. Законы. Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения

вСтавропольскомкрае: законСтавроп. краяот15 мая2006 г. №31 - кз(ред. от09.06.2008) // КонсультантПлюс. [Электронныйресурс] – Режимдоступа: www.consultant.ru

2.Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146 – ФЗ (ред. от 09.03.2010) // Консультант плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru

192 |

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

|

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |

502.34 + 504.064 |

ПашенцеваГ.В., аспірант, |

|

Національнаакадеміяприродоохоронного |

|

ікурортногобудівництва |

ОСОБЛИВОСТІБАЛАНСОВОГОПІДХОДУЗАБЕЗПЕЧЕННЯЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИРЕКРЕАЦІЙНИХТЕРИТОРІЙ

Природокористування рекреаційних територій, яке включає до себе ресурсоспоживання, охорону довкілля і відновлення їх природно-ресурсного потенціалу, є одним з найбільш соціально значущих і стратегічно важливих факторів на сучасному етапі розвитку механізму ринкової економіки. Стабільність і ефективність їх розвитку і використання залежить від рішення ресурсноекологічних проблем соціально-економічного розвитку територіальних комплексів, впровадження нових форм і інструментів організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки цих територій, щопідкреслюєактуальністьпитання, щорозглядається.

Метою цієї наукової роботи є розкриття позитивних і негативних особистостей, які властиві балансовому підходу забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій та надання власного тлумаченняпоняттяекологічнабезпекацихтериторій.

Дослідженням екологічної безпеки присвячені наукові роботи багатьох українських вчених, які представляють різні школи: Є.В. Хлобистов (київська) пропонує застосовувати систему показників економічного і екологічного вмісту для отримання оцінки рівня потенціалу безпеки території [15], Н.М. Ветрова (кримська) розглядає питання інституціоналізації екологічної безпеки рекреаційних територій [1], О.І. Пашенцев (кримська) пропонує забезпечити дійсний захист територіальних комплексів за допомогою системи інструментів превентивного характеру [9], В.М. Шмандій (кременчуцька) обґрунтовує необхідність формування регіональної екологічної безпеки [16], З.В. Герасимчук (луцька) обґрунтовує еколого-економічні основи формування регіональної політики сталого розвитку [5], В.С. Григорків (львівська) пропонує використовувати оптимізаційні динамічні моделі еколого-економічної рівноваги [4]. Роботи одних вчених носять технічний характер, інших економічний, при цьому в них відсутній всебічний аналіз існуючих підходів щодо забезпечення екологічноїбезпекисамерекреаційнихтериторій, яктихщомаютьвеликезначеннядляекономічного розвиткуякокремогорегіону, такдержавивзагалі.

Значення цих територій для економіки країни достатньо велике, тому що об’єкти санаторнокурортного і лікувально-оздоровчого призначення, які розташовані на них, забезпечують вагомий внесок в ріст ВВП, зайнятість населення. Так їх питома вага в зборі податків у розрізі галузей складає 6,50 – 8,30%, поступаючись тільки добувної галузі 12,30 – 14,30%, хімічної 9,30 – 10,20%, виробництву електроенергії, пару, тепла 8,90 – 9,30 % за період 2006 – 2010рр. Крім того, зростає їх питома вага в формуванні ВВП країни, а саме в 2005 р. 2,31%, а в 2010 р. 4,21%, що здійснило позитивний вплив на ріст зайнятості в даному секторі економіки. Так за матеріалами World resources темп росту зайнятості в цій сфері в 2010р. складав 112,11, що перевищує показники Російської Федереації (107,14), Турції (110,91), Грузії (108,56), Болгарії (105,35), Польщі (105,14). Також спостерігається ріст кількості власних підприємств (малий бізнес), які функціонують на рекреаційних територіях і надають послуги рекреантам. За даними World resources в 2010 р. кількість таких підприємств зросло на 3,71% в порівнянні з 2009р. [17,с.34] Але за їх загальною кількістю Україна поступається практично усім державам Чорноморського басейну, що можна пояснити малою ефективністю і відсутністю регіональних програм підтримки малого бізнесу, що функціонує на рекреаційнихтериторіях.

Але сьогодні спостерігається стійка тенденція росту кількості і ваги наслідків ситуацій природно-техногенного характеру, масштаби яких охоплюють цілі області України (повені в Західної Україні), що приводить до незворотних змін довкілля, а це негативно відбивається на економіці регіонів. Так за матеріалами World resources за період 2005-2010 рр. в результаті природнотехногеннихкатастрофіаварій, Українінанесенозбитківврозмірі0,95 – 1,15 млрд. грн. [17,с.56] При чьому економічний збиток від повеней тільки в Західній Україні, який нанесено безпосередньо рекреаційним територіям в 2008-2010рр., оцінюється в 320-390 млн. грн. і це не враховуючи збитків від ризику упущеної вигоди. В розрізі областей розподіл збитків виглядає таким чином: ІваноФранківська обл. 82-85 млн. грн., Львівська обл. 68-71 млн. грн., Тернопільська обл. 49-53 млн. грн., Рівенська обл. 39-44 млн. грн., Чернівецька обл. 65-70 млн. грн. Тому враховуючи зростаючи масштаби прямого збитку від таких ситуацій можна констатувати, що без прийняття необхідних заходів в короткостроковому періоді часу економіка країни не в змозі відшкодувати ці втрати. Таким

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

193 |

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

чином, забезпечення екологічної безпеки в Україні взагалі, і на її рекреаційних територіях окремо, носить сутоекономічнийхарактер.

Тривалий період часу виявлення сутності поняття екологічної безпеки взагалі припускало розгляд поняття з точки зору збереження і відновлення навколишнього природного середовища. Однак сучасні реалії розвитку суспільства заздалегідь визначили зміни умов і напрямків його дослідження, де пріоритет віддано економічному фактору. В цьому зв‘язку визначення сутності поняття екологічної безпеки рекреаційних територій повинно бути спрямовано не тільки на збереження їх природно-ресурсного потенціалу, але й на забезпечення їх соціально-економічної значущості. Існуючі, в сучасний час, концептуальні підходи щодо обґрунтування трактовок цього поняття відрізняються значною різноманітністю. Розглянемо основні з них, які стосуються балансовогопідходу.

В основі цього підходу лежить цільова настанова підтримки екологічного балансу, який забезпечує розвиток довкілля і людини. Його прибічниками є відомі російські вчені Н. Ф. Реймерс, Т. А. Хоружая. Вони розглядають екологічну безпеку з точки зору деякої «совокупности состояний, процессов, действий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде Земли в любых ее регионах и на любых уровнях, не приводящих к жизненно важным ущербам, наносимым природной среде и человеку» [12, с. 12]. В цьому випадку природа розглядається як єдина цілісна система, в якої все взаємозв’язано потоками речовин і енергії, яка здатна до самовідновлення, адаптації, саморегуляції. Однак кордони самовідновлення обмежені 1% об’єму біосфери. В сучасний час ці зміни оцінюються в 33-36% [17, с. 134], при цьому вклад України складає 8,0-8,3% від середньосвітового показника, що приводить до забруднення і руйнування природних систем. В умовах зростаючої інтенсивності і масштабності антропогенного впливу на довкілля забезпечення благочинних екологічних умов для життєдіяльності організмів можливо природним і господарюючимзасобами.

Природний враховує асиміляційний потенціал довкілля, тобто «способность к самоочищению, к временной трансформации химических соединений для снижения эффекта внешнего воздействия» [3,с.55]. Це визначає природну стійкість території, яка неоднакова к одним і тим же реагентам забруднення чи видам антропогенного впливу у різних кліматичних зонах. Крім того, стійкість окремого територіального комплексу не постійна і залежить від загального стану розвитку екологічної системи. В цьому випадку підтримка екологічного балансу, що характеризується наявністю чистої води, грунту, повітря, природного стану лісів визначається здатністю довкілля до асіміляціїї к різним видам антропогенного впливу. Тоді екологічну безпеку території можна розглядати, як відповідність існуючих екологічних умов території можливостям зберегти здоров’є людини і забезпечити їх соціально-економічний розвиток в довгостроковому періоді часу. В цьому зв’язку можна погодитися з точкою зору Т.А. Хоружая, що відзначає «обеспечение благоприятных экологических условий возможно только на отдельно взятой территории, представляющей собой особую ценность и обладающей максимальной способностью самовосстановления» [14, с. 24]. Безперечно, до цих територій можна віднести рекреаційні, які виконують не тільки лікувальнооздоровчі функції, але й сприяють розвитку нових форм економічних відношень між суб’єктами рекреаційноїдіяльності. Однакнанашпоглядцейспосібмаємайжерядістотнихнедоліків: обмежена здатність довкілля до самовідновлення сприяє мінімізації досягнення екологічного балансу в кордонах територіального комплексу; необхідно враховувати і визначати інтенсивність виносу і розсіювання продуктів техногенезу; відсутність об’єктивного математичного апарату, який дозволяє визначити інтенсивність трансформації продуктів техногенезу; важкість кількісного визначення первинної ємності природного середовища; обмежені можливості визначення інтенсивності і міцності закріпленняпродуктів техногенезу вмасштабахприроднихсистем.

Крім того, асиміляційний потенціал природних ландшафтів знижується під впливом агресивних хімічних з’єднань (карбофос, бензапирен), також значно збільшується період часу їх природньої нейтралізації і розчину. Як відзначає німецький вчений П. Кіслінг «воздействие химически активных соединений на окружающую среду снижает ее способность переработать их без остатка. Даже малый остаток способен вызвать загрязнение территории, а его трансформация может толькоусилитьпагубноевлияние» [7, с. 32].

Тому застосування господарюючого способу в забезпеченні екологічного балансу є цілком логічним і характеризується «непосредственным воздействием на хозяйственные системы с целью минимизации их негативного воздействия на окружающую среду» [10,c.31]. Однак це здійснюється не проведенням заходів технічного характеру (модернізація, реконструкція), а здійсненням територіального планування. Прибічниками цього підходу є український вчений В. М. Коваленко,

194 Экономика Крыма № 2(35), 2011 год

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

німецький вчений П. Кіслінг, норвезький вчений П. Сенд’єнсен. В цьому випадку екологічна безпека розглядається як «состояние геоэкологической стабилизации территории, обеспечивающее эффективное развитие производительных сил и сохранение естественности природной среды» [6,с.41]. Однак розвиток виробничих сил спрямовано на повномасштабне освоєння території, родовищ корисних копалин, розміщення виробничих підприємств. Стосовно рекреаційних територій їх освоєння розуміє «размещение по общему плану всех лечебных учреждений и всей сети учреждений массового отдыха населения с оптимальным использованием природно-климатических условий, лечебных факторов» [7,c.116]. Тоді екологічна безпека повинна бути спрямована на системне збереження усіх видів природних і соціально-економічних ресурсів. Рішення цієї задачі потребує оцінки рекреаційного потенціалу території, відносно сутності якої мають місце різні точки зору. Так П. Сенд’енсен відзначає, що «введение понятия критический рекреационный потенциал означает максимальное сочетание нагрузок на территорию, способное привести к нейтрализации отдельных видов рекреационных ресурсов» [13,с.89]. Можна погодитися с даним висловлюванням, тому що наявність предельного навантаження на ці території може привести до руйнування природноголандшафту, втратиумовпритягненнярекреантів.

Однак проблемним є визначення таких параметрів, як величина критичності, момент часу руйнування території. При цьому висловлюються точки зору стосовно можливості збільшення рекреаційного потенціалу території: технічний і економічний підходи. Так український вчений Р. К. Новосад відзначає, що «за счет комплекса инженерных мероприятий можно увеличить рекреационный потенциал до значительных объемов» [8,с.41]. Прибічники цього підходу розглядають екологічну безпеку території, як «состояние защиты от воздействия неблагоприятных факторов, осуществляемое путем инженерной подготовки территории» [2,с.43]. Але будь-яке інженерне втручання порушує природний стан території, природні зв’язки між природними системами. В результаті з’являються деякі екологічні проблеми, які обумовлені специфічними для конкретних регіонів видами загроз. Крім того, технічний підхід не враховує необхідності підтримки безперервної системи озеленення території і інших відкритих просторів з збереженням їх функціональногопризначення.

Прибічники економічного підходу обґрунтовують можливе збільшення рекреаційного потенціалу за рахунок неблагочинних факторівекономічного характеру. ТакР. К. Новосад відзначає, що «развитие инфраструктуры на рекреационных территориях должно носить выборочный характер в зависимости от ценности данной территории» [8,с.112]. Але сьогодні в законодавчих актах України відсутнє визначення цінності території, що може привести до повільної трактовки з боку міських рад і забороні рекреаційної діяльності на них, погіршенню соціально-економічної ситуації курортних населених пунктів. Ще більш жорстку позицію займає В.С. Преображенський, який відзначає, що «рекреационный потенциал территории может быть восстановлен в естественном виде только в результате перемещения деятельности хозяйствующих субъектов за пределы таких территорий» [11, с. 89]. В цьому випадку може значно знизиться рівень сервісного обслуговування рекреантів, що приведе до зниження попиту на услуги, які пропонуються. В цьому випадку, екологічна безпека територій розглядається як «состояние защищенности территории, характеризующееся ограниченным их использованием для отдыха» [8, с. 84]. На наш погляд така позиція носить дискусійний характер, тому щообмеженевикористаннянесприяєкомплексному освоєннютериторії. Якщо зробити визначений запас навантаження на природні ландшафти, то доцільно здійснювати функціональне планування зонування території для розміщення основних компонентів. Це може привести до вузької спрямованості їх використання і до недозапитання в об’ємі, який економічно обґрунтовано. У цьому зв’язку під екологічною безпекою рекреаційних територій доцільно розуміти стан стабілізації, який забезпечує їх соціально-економічний розвиток в результаті використання природно-кліматичних і лікувальних функцій за умов, що антропогенний тиск не виходить за межи можливостейсамовідновлення.

В основі застосування балансового підходу забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій знаходиться створення умов для всебічного розвитку людини і природи. Але розвиток природи розглядається за умови використання її асиміляційного потенціалу, що в сучасний час неможливо за причиною перевищення об’єму негативного впливу на біосферу і порушення її здатностідосамовідновлення.

Література 1. Ветрова Н.М. Экологическая безопасность рекреационного региона: [монография] / Н. М. Ветрова. –

Симферополь. – ОИОНПАКС, 2006. –273с.

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

195 |

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

2.ВильяновА.Р. Техническийподходповышенияпотенциаларекреационныхтерриторий: [монография]

/АлександрВильянов. – М.: Наука, 2011. – 303с.

3.ГлуховН.Г. Экономикаприродопользования: [монография] / Н. Глухов. – М.: Наука, 2008. – 329с.

4.Григорків В. С. Динамічні моделі еколого-економічної рівноваги: [монографія] / В.С. Григорків. –

Львів.: Світло, 2010. – 179с.

5.Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: [монографія] / З.В. Герасимчук. – Луцьк.:

ЖТМ, 2009. – 328с.

6.Коваленко В.М. Екологія і містобудівництво: [монографія] / В.Коваленко. – Донецьк.: Наукова думка, 2008. – 117с.

7.Кислинг П. Териториальное планирование городов: [монография] пер. с анг. Желозо Л.Т. / Петер Кислинг. – Спб.: Питер, 2006. – 179с.

8.НовосадР.К. Потенциалрекреационныхтерриторий: [монография] / Р.Новосад. – Харків.: Наука, 2011.

– 217с.

9.ПашенцевО.І. Методологічні засадивипереджального захистунавколишнього природного середовища відантропогенноговпливу: [монографія] / О.І. Пашенцев. –Сімферополь.: ДІАЙПІ, 2009. – 614с.

10.Пасюк Р.В. Экологическая безопасность: методологические подходы : [монография] / Р. Пасюк. – Липецк: Наука, 2010. – 112с.

11.Преображенский В.С. Рекреационный потенциал: проблематика определения: [монография] / В. В.Преображенский. – М.: Наука, 2010. – 223с.

12.Реймерс Н.Ф. Социо-эколого-экономические аспекты экологической безопасности / Н.Ф. Реймерс /. –

М.: Наука, 1991. –143с.

13.СендъенсенП. Эстетическоевосприятиеприроднихландшафтов: [монография]/ П. Сендъенсен. – М.:

Наука, 2005. –143с.

14.ХоружаяТ.А. Экологияиэкономика: [монография] / ТатьянаХоружая. – М.: Наука, 2009. – 189с.

15.ХлобыстовЕ.В.Региональноеэколого-экономическоемоделированиепроизводства/ Е. В. Хлобыстов

// Бизнесинформ. – 2008. – №6. – С. 22–27.

16.ШмандійВ.М. Екологічнабезпека– одназосновнихскладовихнаціональноїбезпекидержави/ В.М. Шмандій// Екологічнабезпека. –2008. – №1. – С. 9-15.

17.Workеd resources. –New York, Oxford university press, 2009–2010. – 398 р.

Рецензент докт. экон. наук, профессорА.И. Пашенцев

196 |

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

336.8 КлимчукС.В., д.э.н., профессор, СтахноН.Д., соискатель, ТНУимениВ.И. Вернадского

УПРАВЛЕНИЕФИНАНСОВОЙПОТЕНЦИАЛОЕМКОСТЬЮВСИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИПРЕДПРИЯТИЙРЕКРЕАЦИОННОГО

КОМПЛЕКСА

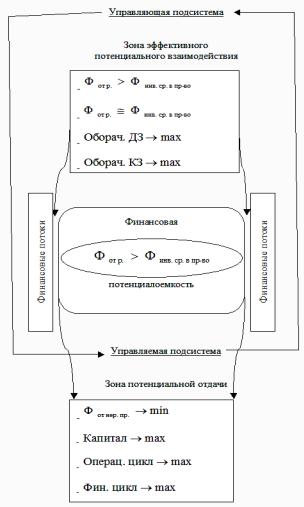

Рекреационный комплекс является стратегической отраслью и от его эффективности зависит эффективность экономики в целом, что подчеркивает значимость существующей проработки долгосрочных планов развития. Экономическая безопасность предприятий заключается в гарантировании системы защиты финансовых интересов предприятий во всех сферах жизнедеятельности, что способствует сохранению и максимизации финансового потенциала. Достижение положительного влияния финансового потенциала на экономическую безопасность предприятий должно предусматривать: реализацию стратегической концепции функционирования системы экономической безопасности, направленную на оптимизацию финансовой устойчивости предприятий, уменьшение вероятности сезонных колебаний, управление безубыточной деятельностью. Чтопозволилопостроитьмодельфинансовойпотенциалоемкости.

Цель исследования - применяя основные условия и функциональные особенности финансовой потенциалоемкости, определение экономической безопасности предприятий рекреационного комплексапоуровнюдостаточностифинансовогопотенциала.

Проведенные исследования системы экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса АР Крым позволили обосновать и выделить базовый элемент данной системы – показатель финансовой потенциалоемкости. Данный показатель дает возможность управлять системой экономической безопасности в контексте формирования финансового потенциала. Представляет собой комплексный системный показатель, который в целом систематизирует свойства, как отдельных элементов финансовой устойчивости, так и в целом дает представление о емкости финансового обеспечения, ее способности к конвертируемости и эквивалентности. Так как конвертируемость представляет собой способность финансовых ресурсов, очерченных рамками финансового потенциала в системе экономической безопасности, возобновляться и создавать условия для простого воспроизводства [1, с.40-43], можно считать, что именно это свойство представляет собой наиболее значимый рычаг по управлению непосредственно финансовой потенциалоемкостью. Наряду с конвертируемостью, мы используем эквивалентность финансовой потенциалоемкости - способность финансовых ресурсов регулировать эквивалентность финансовой системы, т.е. ее сбалансированность. Многие отечественные и зарубежные ученые подходят к этой проблеме и указывают, что «эффективность функционирования предпринимательских структур, возможно, оценить, прежде всего, с помощью финансовых индикаторов» [2, с.98].

Процесс управления системой экономической безопасности осуществляется в рамках финансового обеспечения, поэтому целесообразно представить иерархию управленческого механизма финансовой потенциалоемкостью. При этом управляемой подсистемой является зона потенциальной отдачи, а управляющей подсистемой – зона потенциального взаимодействия. Зона эффективного взаимодействия, является областью регулирующих индикаторов, где экономическая безопасность является наиболее благоприятной для осуществления предпринимательской деятельности. Следует заметить, что опыт научных исследований в данной области довольно значителен. Ученые не только определяют области выгодного финансового обеспечения, но задают им определенные условия. Так, Марченко О.И., рассматривая взаимосвязь между индикаторами деятельностипредприятий, указываетнанеобходимостьруководстваследующимусловием:

Tn To Ta 100%, |

(1) |

где Tn – темпростауменьшенияприбыли;

To – темпростаобъемареализации;

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

197 |

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

Ta – темпростаактивов[3, с.139].

Данная зависимость базируется на золотом правиле экономики и означает, что экономический потенциал растет тогда, когда выручка от реализации опережает рост активов, а прирост финансовых результатов – прирост выручки от реализации. Л.А. Костырко расширила данную модельследующимобразом:

|

Tn Toa To Ta |

Tоз Tip Tc Tч 100% |

(2) |

где Toa – темпростаоборачиваемостиактивов; |

|

||

Tоз |

– темпростаосновныхсредств; |

|

|

Tip |

– темпростаинвестиционныхресурсов; |

|

|

Tc |

– темпростасебестоимости; |

|

|

Tч |

– темпростачисленностиработников[4, с.54]. |

|

|

Следует заметить, что приведенные пропорции отображают идеальные финансовые состояния и финансовую устойчивость предприятий. Часто в практике научных исследований, используются методики оценивания угроз банкротства при использовании дискриминантного анализа, который базируется на расчете интегрального показателя (модели Альтмана, Фуллера, Биермана, Лиса, Тафлера, Спрингейта, Сайфулина, Кадыкова, Конана, Гальдера, Тесленко, Маковой). Но всегда возникает необходимость выбора ключевых финансовых показателей, которые в комплексе будут предоставлять необходимую информацию об эффективном функционировании финансового потенциала экономической безопасности. Прежде всего, возникает необходимость в потребности формирования основного условия активного функционирования финансового потенциала в системе экономическойбезопасности при выделении основных принципов – полноты охватаи минимизации количества финансовых индикаторов. Мы выделяем несколько правил – условий применительно к каждой обоснованной тенденции функционирования предприятий, но в случае их объединения можнополучитьследующее:

Ф от р. Ф инв. ср. |

(3) |

Основное условие первой тенденции - воспроизводство финансовых ресурсов, приводит к образованию лага несоответствия финансовых результатов от реализации и финансовых результатов от инвестируемых средств. Оптимальность которого, может быть достигнута за счет: минимизации нераспределенной прибыли Фнер.пр. min, увеличения оборачиваемости дебиторской и кредиторской

задолженностей, максимизациитекущейликвидности, оборачиваемостикапиталапримаксимизации операционного и финансового циклов. Таким образом, ключевым индикатором финансового потенциала является лаг несоответствия финансовых потоков от инвестируемых средств в производство и средств, полученных от реализации санаторно-курортных услуг. Этот индикатор будетосновнымрычагомкомплексауправляемойсистемы.

Комплекс количественно определенных инструментов, задающих основное условие экономической безопасности в рамках системы, воплощается в показателе финансовой потенциалоемкости.

Показатель финансовой потенциалоемкости доступен в реальных расчетах и представляет собой и одновременно отдачу вложенных финансовых ресурсов в систему экономической безопасности. Тогда появляется необходимость построения модели эффективного функционированияданногопоказателявсистемеэкономическойбезопасности.

На уровень финансовой потенциалоемкости будут влиять непосредственно финансовые потоки, их конвертация и оборачиваемость, в конечном итоге при влиянии показателей оборачиваемости дебиторской задолженности, оборачиваемости кредиторской задолженности, покрытия нераспределенной прибыли, текущей ликвидности, оборачиваемости капитала на стадии оптимальногооперационногоифинансовогоцикла.

Санаторно-курортный комплекс занимает важное место среди отраслей национальной экономики, имеющих ярко выраженную ориентацию на сезонность. Финансово-экономическая деятельность предприятий данной сферы существенно реагирует на сезонные колебания. В связи с сезонностью на предприятиях осуществляется формирование условно-постоянного финансового потенциала, воплощающегосвойствапотенциалоемкости.

198 |

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

Рис. 1. Иерархиясистемыэкономическойбезопасностипредприятийрекреационного комплекса

Применяя основные условияи функциональные особенности финансовой потенциалоемкости, безопасностьопределяетсяпоуровнюдостаточностифинансовогопотенциала.

Достаточность

финансового

потенциала

Потребностьвовнешнем |

финансировании |

+ |

Потребностьвприростеактивов |

- Спонтанныйприростпассивов |

- Приростнераспределенной прибыли |

+ |

Приростинвестируемых средстввпроизводство |

+ Приростдебиторской задолженности |

+ Приростзапасов |

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4)

Показатель сезонности является определяющим при управлении финансовыми потоками и тесно связан с политикой ценообразования на товары, услуги, политикой управления запасами, капиталом. Новые требования, которые предъявляются к управлению финансовым потенциалом с целью достижения стратегических и тактических задач по управлению экономической безопасности обуславливают особенности финансового обеспечения, которые связаны со спецификой санаторнокурортного обслуживания, формирования финансовых ресурсов, имеющих сезонный характер. С целью повышения управления финансовой потенциалоемкостью санаторно-курортной отрасли политика финансового менеджмента должна изменяться в зависимости от функционирования жизненного цикла предприятий и предусматривать применение адекватного инструментария

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |

199 |

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

оптимизации финансового потенциала с позиции циклических и сезонных колебаний [5, с. 23-28]. Уровень условий для рекреации, уникальность предоставленных санаторно-курортных услуг, деловая активность на туристическом рынке, цены на туристические продукты и услуги обусловили специфику формирования финансового потенциала и использование финансовой потенциалоемкости.

Для оптимизации финансовой потенциалоемкости, используя планирование деятельности предприятий санаторно-курортного комплекса, рассчитывают индексы сезонности, которые позволяют количественно определять проявление сезонных колебаний в этой отрасли. На основе совокупности рассчитанных индексов сезонности формируется сезонный показатель, мы назовем его инструмент выравнивания финансовых потоков, его максимизация наблюдается на весеннелетнемпериоде, наименьшеенаосенне-зимнемпериоде[6, с.60; 7, с.74-81].

Управление финансовой потенциалоемкостью в системе экономической безопасности осуществляется через двухуровневую систему, которая взаимодействует между собой посредством финансовых потоков, аккумулируемых в финансовом потенциале. Процесс взаимодействия осуществляется в переходной зоне. В нашей ситуации переходная зона не функционирует как самостоятельное звено системы, а опосредует активизацию зон потенциального взаимодействия и зоны потенциальной отдачи. Функционирование данных зон нельзя отождествлять с воздействием внешнейивнутреннейсреды.

Законы и закономерности функционирования систем начали формироваться и учитываться учеными в 70 годах прошлого столетия, были выделены несколько законов, имеющих непосредственное отношение к оценке и прогнозированию поведения систем (закон циклического развития, закон убывающей эффективности эволюционного развития систем, закон перехода к мало операционнымпроцессам, законвозрастаниянеобходимогоразнообразияисложностисистем).

Закон убывающей эффективности эволюционного совершенствования систем рассматривает развитие систем на конечной стадии цикла. Когда технологические и эволюционные изменения проникают всюду, то дальнейшее движение принимает эволюционный характер, а отдача от них все больше приближается к своему нижнему пределу. На этой стадии, по мере все более полного использования инновационного продукта, действие отдельных управленческих решений становится экономическинеэффективнымилидаженевозможным.

Система экономической безопасности функционирует так же и на основании закона перехода к мало операционным системам, так как указанные две зоны, определяющие функционирование данной системы могут образовывать интерактивную комбинацию, существенно упрощающую общую схему системы. Достигнутое упрощение устраняет препятствия на пути оптимальности управляемости и открывает новые возможности развития и стабилизации. Так же система экономической безопасности тождественна закону возрастания необходимого разнообразия и сложности. При функционировании данной системы наблюдается фактические зависимости роста разнообразия принимаемых решений от знаний об объекте управления и ресурсов. Вероятность выхода системы за пределы задаваемых характеристик возрастает с увеличением разнообразия проектных решений сверх определенного предела. Система экономической безопасности выдвигает проблему несовместимых характеристик и методы эффективного управления с помощью модификации многоуровневой системы. Это подтверждает тождественность финансового потенциала экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса и формирования новых методических подходов к пониманию, управлению и применению данной системы на практике[8, с.36-43].

Всовременных условиях финансовый потенциал в значительной степени зависит от качества

ицикличности. Теоретические разработки и практические исследования относительно преодоления негативных факторных влияний на формирование и эффективное использование финансового потенциала являются прагматически ценными как для финансовых менеджеров, собственников, потенциальных инвесторов, кредиторов, они комплексно способствуют повышению эффективности управленияфинансовымиресурсами.

Литература 1.Гурьев Г.В. Некоторые подходы к оценке процессов воспроизводства финансовых ресурсов / Г.В.

Гурьев// Финансыикредит.- 2007.-№10 (250). -С.40-43.

2.МаршалД., Финансоваяинженерия/ Д. Маршал, В.Бансал.-М.: Инфра, 1998.- 209с.

3.Марченко О.І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств / О.І. Марченко // Фінанси України.- 2007.- №5.- 139 с.

200 |

Экономика Крыма № 2(35), 2011 год |