- •Вопрос 1. Проблема периодизации истории русского языка.

- •Вопрос 2. Происхождение и история русской письменности.

- •Вопрос 3. Характер ударения в истории русского языка.

- •Вопрос 4. Система гласных фонем IX-XI вв.: количественный состав, происхождение, дифференциальные признаки.

- •Вопрос 5. Система согласных фонем X-XI вв.: количественный состав, происхождение, дифференциальные признаки.

- •Вопрос 6. Специфика категории твердости-мягкости согласных, качество полумягкости как позиционное явление. Отсутствие нейтрализации и соотносительности парных фонем.

- •Вопрос 7. Специфика категории глухости-звонкости: отсутствие нейтрализации для парных глухих-звонких согласных фонем.

- •Вопрос 8. Древнейшие диалектные различия.

- •Вопрос 9. Вторичное смягчение согласных и результаты этого процесса.

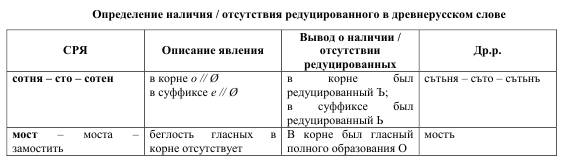

- •Вопрос 10. Процесс падения редуцированных в древнерусском языке: определение данного явления, хронологические рамки, причины, позиции редуцированных.

- •Вопрос 11. Последствия падения редуцированных в структуре слога.

- •Вопрос 12. Последствия падения редуцированных в области гласных.

- •Вопрос 14. Последствия падения редуцированных в области согласных.

- •Вопрос 15. Влияние результатов падения редуцированных на морфологический строй русского языка и его лексический состав.

- •Вопрос 16. История редуцированных в сочетаниях с плавными.

- •Вопрос 17. История фонемы «о закрытый» в русском языке.

- •Вопрос 18. История звука, обозначавшегося буквой «ять» (ě).

- •Вопрос 20. История аканья. Основные научные гипотезы о времени, месте и причинах появления аканья.

- •Вопрос 22. Смягчение заднеязычных согласных.

- •Вопрос 23. Унификация типов склонения в древнерусском языке.

- •Вопрос 24. Разрушение категории двойственного числа, его следы в современном русском языке.

- •Вопрос 25 (серьезно). Разрушение парадигм непродуктивных типов склонения (на согласный, на ŭ, на ū).

- •Вопрос 25 (с юмором).

- •Разрушение парадигм непродуктивных типов склонения

- •(На согласный, на ŭ, на ū).

- •Революция в стране древнерусских существительных

- •Вопрос 26. Происхождение современных флексий именительного и родительного падежей множественного числа существительных.

- •Вопрос 27. Формирование категории одушевленности – неодушевленности.

- •Вопрос 28. История личных и возвратного местоимений.

- •Вопрос 29. Переустройство системы указательных местоимений.

- •Вопрос 30. История кратких прилагательных.

- •Вопрос 31. Полные прилагательные: значение, образование, история падежных окончаний.

- •Вопрос 32. История сравнительной степени прилагательных.

- •Вопрос 33. Формирование числительного как части речи.

- •Вопрос 34. Классы глаголов.

- •Вопрос 35. История имперфекта в разговорном языке и книжно-письменной традиции.

- •Вопрос 36. История аориста в разговорном языке и книжно-письменной традиции, следы аориста в современном русском языке.

- •Вопрос 37. История плюсквамперфекта, образование новой формы плюсквамперфекта с перфектной формой вспомогательного глагола быти, следы плюсквамперфекта в современных говорах и литературном языке.

- •Вопрос 38. Перфект, процесс и результат образования из него современной формы прошедшего времени.

- •Вопрос 39. История настоящего времени.

- •Вопрос 40. История будущего времени.

- •Вопрос 41. Повелительное наклонение и его история.

- •Вопрос 42. Сослагательное наклонение и его история.

- •Вопрос 43. Формирование категории вида.

- •Читать- почитать, варить - сварить

- •Вопрос 44. Церковнославянское происхождение современных действительных причастий настоящего времени.

- •Вопрос 45. Происхождение деепричастий совершенного и несовершенного вида.

- •Вопрос 46. Происхождение и история форм инфинитива.

- •Вопрос 47. Происхождение и судьба супина.

- •Вопрос 48. Дательный самостоятельный в книжной традиции.

Вопрос 12. Последствия падения редуцированных в области гласных.

Ъ и Ь утратились как самостоятельные фонемы.

Появились регулярные чередования О / нуль звука, Е / нуль звука. Эти чередования принято называть беглостью гласных. Именно на основании этого явления в современном русском языке можно восстановить древнерусский фонетический облик слова.

В новом закрытом слоге подверглись удлинению гласные О и Е. В старорусском и белорусском языках это удлинение оказалось неустойчивым и на современном состоянии этих языков не отразилось. В украинском же языке удлинение оказалось устойчивым: вновь образовавшийся звук стал не только долгим, но и сначала дифтонгизировался, а потом сузился, совпав по звучанию со звуком, обозначавшимся в кириллице буквой «ѣ». Дальнейшая судьба «нового ятя» совпала с судьбой древнего ятя. В украинском языке эти звуки изменились в [i], смягчающий предшествующий соглпасный: столъ → стōл → стиол → стiл; шесть → шēст΄ → шиэст΄ → шiст΄ (орф. шiсть) (ср. дѣдъ → укр. дiд). Это явление получило название «украинский икавизм».

Вопрос 13. История редуцированных <ы> <и>.

Материал из УМКД (стр.33).

В говорах, легших в основу русского языка, сильные перешли в о, е.

В говорах, легших в основу укр. и бел. языков, сильные перешли в ы, и.

٭dobrўjь доброй, укр. добрий, белорус. добры.

٭sinьjь синей, укр. синий, белорус. сини.

Молодой, молодий, малады

В русском литературном языке такое произношение сохранилось лишь под ударением (прил. молодой, живой, фамилии Толстой, Дикой). В безударном положении мы произносим ъ, ь. Написание сохраняется под влиянием старославянской традиции (добрый, красный, синий великий).

Вопрос 14. Последствия падения редуцированных в области согласных.

Возникла тенденция к снижению звучности в конце слова: до|мъ → дом, жь|нь|ць → жнец. В связи с этим происходит оглушение звонких согласных в конце слова: др.р. родъ → [рот], др.р. лоугъ → [лук].

Возникают ранее невозможные группы согласных, например, двойные согласные (осеньнии → осенний, русьскыи → русский), два взрывных рядом (лодъка →лодка, пътица → птица), рядом оказываются глухие и звонкие согласные, твердые и мягкие;

В возникших группах согласных происходит ассимиляция звуков, которая в древнерусском языке носит регрессивный характер (то есть последующий звук оказывает влияние на предыдущий):

По звонкости: др.р. съдѣлати → [зд]елать;

По глухости: др.р. близъко → бли[ск]о;

По мягкости: др.р. съдѣлати → [з΄д΄]елать;

По твердости: др.р. тьмьно → те[мн]о.

Вследствие оглушения в конце слова или ассимиляции звука [в] возникает собственно русский [ф]: др.р. въ кръвь → [ф] кро[ф΄].

Диссимиляция: др.р. коньчьно → коне[шн]о, др.р. мѧгъкыи → мя[хк]ий, др.р. легъкыи → ле[хк]ий.

Из-за трудности произношения образовавшихся групп согласных происходит их упрощение – один из согласных выпадает: оустьныи [усный], звѣздьныи [звёзный], сълньце [сонце].

Сформировалась категория звонкости-глухости.

Сформировалась категория твердости-мягкости.

После утраты редуцированных на конце слова твердые мягкие согласные перестали зависеть от последующих гласных, приобрели независимость. Исчезли силлабемы.