книги из ГПНТБ / Фрумкин, М. Л. Технологические основы радиационной обработки пищевых продуктов

.pdf

|

|

Время (в ч), |

для |

|

облучения, |

необходимое |

|

|

образования |

|

|

|

|

пораженного |

|

Плоды |

|

участка |

|

|

диаметром, мм |

||

|

Доза крад |

10 |

30 |

|

|

||

R h i zopus |

п jgrican s |

|

|

А б р и к о с ы |

0 |

33 |

72 |

|

300 |

21 |

50 |

П е р с л к и |

0 |

60 |

88 |

|

300 |

51 |

72 |

Я б л о к и |

0 |

112 |

180 |

|

|

70 |

103 |

|

300 |

|

|

Peni |

|

expansum |

|

|

c i l l i u m |

|

|

А б р и к о с ы |

0 |

37 |

93 |

|

300 |

30 |

83 |

П е р с и к и |

0 |

97 |

187 |

|

300 |

85 |

156 |

Я б л о к и |

0 |

89 |

196 |

|

300 |

66 |

181 |

|

|

Т А Б Л И Ц А 8 |

|

|

|

Время (в ч), |

|

|

облучения, |

необходимое |

для |

|

образования |

|

|

|

|

пораженного |

|

Плоды |

|

участка |

|

|

диаметром, мм |

||

|

|

||

|

Доза крад |

10 |

30 |

|

|

||

B o t r y t i s |

с inerea |

|

|

Я б л о к и |

0 |

65 |

115 |

|

300 |

45 |

93- |

М о п |

l i a f r u ctigena |

|

|

А б р и к о с ы |

0 |

16 |

35 |

|

300 |

16 |

33- |

|

|

|

|

П е р с и к и |

0 |

46 |

91 |

|

50 |

88 |

|

|

300 |

|

|

Я б л о к и |

0 |

52 |

82 |

|

300 |

37 |

71 |

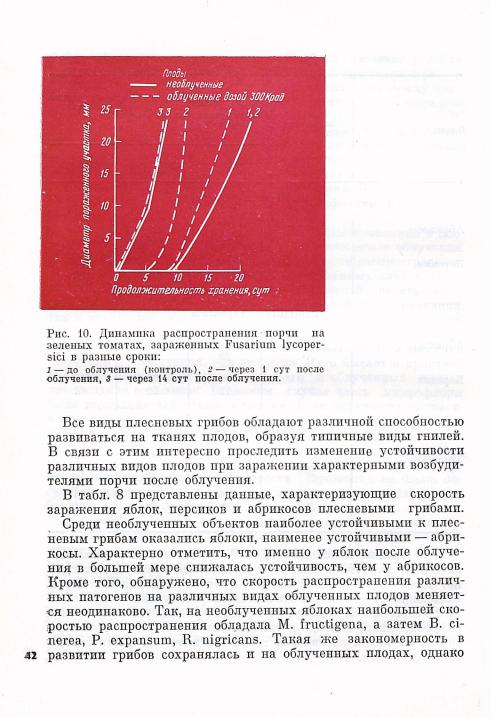

наибольшая разница в скорости распространения на контроль ных и облученных плодах была у R. nigricans, а наименьшая — у М. fructigena.

При заражении М. fructigena абрикосов и персиков увеличе ния скорости распространения этого гриба не обнаружено, что связано, по-видимому, с разным изменением природной устой чивости этих плодов.

Следовательно, говоря об изменении поражаемостп облучен ных плодов различными видами плесневых грибов, необходимо принимать во внимание и степень изменения устойчивости пло дов и характерные особенности возбудителя порчи. Это не зна чит, однако, что степень снижения устойчивости облученных объектов к типичным возбудителям порчи больше, чем к нети пичным. На томатах, например, облучение снижает устойчивость 43

плодов как к типичным (Fusarium lycopersici), так и к нетипич ным, но агрессивным возбудителям порчи (R. nigricans).

Различия в реакции грибов иа пострадпацпонные изменения в плодах могут быть связаны с особенностями их развития, с из бирательной реакцией на изменения в растении, а также с ха рактером 'пострадиационных нарушений защитных реакций са мих растительных тканей.

Таким образом, плоды кроме неспецифических защитных реакций обладают и защитными реакциями протпв определен ных паразитов, п, по-видимому, этим защптиым реакциям при суща различная чувствительность к радиационному воздей ствию.

ПРИЧИНЫ О С Л А Б Л Е Н И Я У С Т О Й Ч И В О С Т И О Б Л У Ч Е Н Н Ы Х П Л О Д О В К М И К Р О О Р Г А Н И З М А М

Выявление прпчнп изменения устойчивости плодов после об лучения — сложная проблема, касающаяся, с одной стороны, природы фптонммуннтета, с другой — мехаппзма лучевого пора жения биологических объектов. Оба вопроса не изучены пол ностью, поэтому трудно решать пх в комплексе.

До спх пор нет единого мнения отноептольпо причин невос приимчивости к заражению одних растительных объектов и лег кой поражаемостн других. Нет и единой теории, отражающей механизм процессов, ответственных за устойчивость плодов. Однп исследователи придают большое значение образованию растительными тканями различных защитных соединений, дру гие — окпелительно-восстановительиым процессам, обусловли вающим энергетический обмен веществ в тканях. Однако общим является мнение о том, что устойчивость растительных объектов в значительной мере связана с активной реакцией их на зараже ние, способностью сохранять свои жизненные функции.

Специфика воздействия ионизирующих излучений заключает ся в том, что они вызывают изменения пе только в характере биохимических процессов, обусловливающих устойчивость пло дов, но и оказывают непосредственное воздействие на ткани пло дов, уменьшая их плотность и проницаемость и тем самым изме няя устойчивость. Поэтому, изучая действие ионизирующих излучений на устойчивость плодов, необходимо принимать во внимание как пассивные, так и активные факторы.

Несомненно, что выявить все причины, определяющие измеие- ЛЛ ние естественной.устойчивости плодов, и вывести общие законо-

мерности для всех облученных объектов невозможно. Этого нель зя сделать и потому, что различные виды плодов обладают не одинаковыми физиологическими свойствами, специфическими для их тканей ферментными системами, определенным хими ческим составом. Следовательно, они обладают как разной ак тивной реакцией на облучение и па внедрение патогена, так и различной способностью сохранять плотность тканей при раз рушении соединений, определяющих ее. Рассмотрим влияние облучения на некоторые из этих факторов.

Изменение плотности и проницаемости тканей плодов. Непо средственно после облученпя в связи с деполимеризацией соединений пектинового комплекса наблюдается снижение плот ности тканей плодов, выраженное тем сильнее, чем выше доза облучения. В процессе дозревания дальнейшее изменение плот ности тканей зависит от величины дозы облучения и физиологи ческого состояния плодов. У незрелых плодов, облученных доза ми 200—300 крад, отмечается замедление размягчения. При этом оно может быть столь значительным, что. компенсирует перво начальное снижение плотности тканей. Так, облученные перси ки, груши, томаты часто имеют к концу хранения более плотную ткань, чем контрольные.

Сроки декомпенспроваипя пострадиационного размягчения тканей варьируют в зависимости от видовых особенностей пло дов, подвергаемых облучению. Если облученные персикн уже через сутки храпения имеют более плотную ткань, чем контроль ные, то облученные груши в течение пяти дней бывают мягче контрольных и лишь на 7-й день начинает проявляться задерж ка в размягчении плодов. У облученных же абрикосов, хотя и задерживается размягчение тканей при дозревании, при хране нии они всегда остаются мягче контрольных (рис. 11).

Состояние пониженной сопротивляемости в первые дни после облучения совпадает у одних плодов (абрикосов, яблок, груш, томатов) с наличием более размягченной ткани, у других (ряд сортов персиков) — с большей плотностью ее. Следовательно, изменение плотности тканей не является основным фактором, вызывающим ослабление устойчивости облученных плодов, как предполагали Л. Бераха, Д. К. Салунке, Н. Ф. Соммер и др. [17, 42, 43, 44].

Полученные результаты заставляют с иной точки зрения рас сматривать и данные Р. Дж. Байрда и У. Р. Ситтерли [45, 46] о значительной роли размягчения растительных тканей в ослаб лении устойчивости созревающих плодов. По-видимому,

проницаемости наблюдается прп облучении плодов тех видов (например, яблок), у которых после облучения сильнее ослабля ется устойчивость к паразитам и это состояние сохраняется бо лее длительное время.

Данные, полученные авторами книги, а также другими иссле дователями [47], позволяют предполагать, что установленная зависимость между пострадиационным ослаблением устойчивос ти плодов и увеличением их клеточной проницаемости имеет достаточно общнй характер и присуща не только плодам, по и другим растительным объектам.

Изменение качественного характера и энергетической эффек тивности дыхания плодов. Многие исследователи считают, что ин тенсивность дыхательного газообмена и энергетическая эффек тивность дыхания тканей плодов в значительной мере определяют защитные свойства их против возбудителей заболеваний. Поэто му при рассмотрении механизма воздействия облучения на устой чивость плодов к микроорганизмам важно остановиться на по страдиационных изменениях качественного характера и энерге тической эффективности дыхания.

Р. Дж. Ромаии [49], Е. |

К. Мэкси [50] показали, |

что дыхание |

различных плодов после |

облучения активируется, |

но в период |

храпения приходит в норму. Аналогичные результаты получены и нами в опытах с облученными томатами, яблоками, абрикоса ми, персиками, грушами и другими плодами. Доказано, что возрастание интенсивности дыхания не является результатом радиохимического декарбоксилирования, а носит метаболичес кий характер.

Из табл. 9 видно, что поглощение Ог тканями плодов возраста ет с увеличением дозы облучения, причем тем больше, чем менее зрелые плоды подвергаются обработке. Активирование дыхания после облученпя зависит и от видовых особенностей плодов. Так, поглощение Ог тканями облученных плодов в большей мере воз растает у яблок, томатов, груш, несколько меньше — у персиков и почти не обнаруживается у абрикосов.

Облучение, активируя дыхание, оказывает влияние и на ка чественный характер его [37, 39]. Так, в тканях облученных плодов наблюдается усиление дыхания на пентозофосфатном пути, который, как известно, является менее энергетически эф фективным. На терминальном участке дыхательной цепи также выявлены существенные изменения. Ткани томатов, облученных дозой 300 крад, утрачивают, например, чувствительность к ин гибиторам терминальных оксидаз — цианиду и азиду, подавляю-

|

|

|

|

|

|

Т А Б Л И Ц А 9 |

Поглощение 0 2 |

облученными плодами, мкл |

на 1 г сырой массы |

||||

незрелыми |

|

|

зрелыми |

|

|

|

0 (контроль) |

50 крад |

300 крад |

0 |

(контроль) |

50 крад |

300 крад |

|

Я б л о к и с о р т а П е п п н ш а ф р а н н ы й |

|

||||

55,7 |

78,5 |

97,5 |

|

33,7 |

39,0 |

45,7 |

|

Т о м а т ы с о р т а Л у ч ш и й и з в с е х |

|

||||

52,6 |

5 8 , 1 |

64,2 |

|

46,6 |

46,2 |

47,4 |

|

А б р и к о с ы |

сорта |

К р а с н о щ е к и й |

|

||

35,7 |

38,2 |

40,8 |

|

30,2 |

30,7 |

31,6 |

щим металлсодержащие оксидазы, и антпмпцппу А, прерываю щему транспорт электронов между ц'итохромами bi и сь

В большей мере подобные изменения проявляются у томатов, облученных в менее зрелом состоянии (табл. 10).

Видовые и сортовые особенности растительных объектов могут влиять на степень проявления пострадиационных измене ний в качественном характере дыхания. Так, в опытах с облу ченными персиками и некоторыми сортами яблок не отмечается столь четкого, как в облученных томатах, ослабления чувстви тельности дыхания к цианиду.

Полученные данные свидетельствуют о снижении роли металл содержащих оксидаз в дыхании облученных плодов. Многие из оксидаз, такие, как цитохромы, связаны с основным путем пере носа электронов и образованием макроэргических фосфорных соединений. Снижение роли металлсодержащих ферментов в дыхании не связано с подавлением их активности. Так, в облу ченных плодах активность цитохромоксидазы снижается, а

|

|

|

|

|

Т А Б Л И Ц А Ю |

|

|

Поглощение 0 |

2 |

тканями |

томатов, |

|

|

облученных в разной степени |

|||

Применяемый |

Доза облучения, |

зрелости, % |

|

|

|

ингибитор |

крад |

|

|

|

|

|

|

зеленые |

|

бланжевые |

розовые |

Ц и а н и д |

0 ( к о н т р о л ь ) |

33,7 |

|

56,0 |

63,3 |

|

300 |

95,0 |

|

99,4 |

88,6 |

А з и д |

0 ( к о н т р о л ь ) |

40,7 |

|

31,0 |

41,9 |

|

300 |

86,5 |

|

65,3 |

62,0 |

А ы т и м и ц и н А |

0 ( к о н т р о л ь ) |

58,0 |

|

7 3 , 1 |

80,0 |

|

300 |

116,5 |

|

131,8 |

112,9 |

аскорбииоксидазы, пероксидазы и иолифенопоксидазы, опреде ляемых in vitro, возрастает (табл. 11).

|

|

|

|

Т А Б Л И Ц А 11 |

|

|

|

|

|

Активность ферментов |

|

|

|

|

|

в тканях |

плодов |

Исследуемый фермент |

Объект |

Единицы измерения |

|

|

|

исследования |

активности фермента |

необлу- |

облученных |

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

ченны'х |

дозой |

|

|

|

|

|

300 крад |

Ц п т о х р о м о к с и д а з а |

Т о м а т ы |

У с л о в н ы е |

е д и |

0,64 |

0,58 |

П е р о к с и д а з а |

Т о м а т ы |

н и ц ы |

|

|

|

Т о ж е |

|

2,40 |

3,83 |

||

А с к о р б ш г о к с и д а - |

Т о м а т ы |

П о г л о щ е н и е |

0 2 |

146,3 |

157,7 |

з а |

|

(в % ) в п р и с у т |

|

|

|

|

|

с т в и и а с к о р б и |

|

|

|

П о л и ф е н о л о к с и д а - |

Я б л о к и |

н о в о й к и с л о т ы |

|

|

|

П о г л о щ е н и е |

0 2 |

70,5 |

97,5 |

||

з а |

|

(в м к л ) в п р и с у т |

|

|

|

|

|

с т в и и п и р о к а т е |

|

|

|

|

|

х и н а |

|

|

|

Таким образом, ионизирующие излучения повреждают не сами дыхательные ферменты, а нарушают нормальную согласован ность в их действиях. Все сказанное позволяет полагать, что при облучении в тканях плодов происходит замена основного пути 49

Нарушения в энергетическом обмене облученных плодов не носят, однако, необратимого характера. Различия в содержании АТФ и неорганического фосфора, а также в сопряженности про цессов окислительного фосфорилирования у необлучеиных и облученных плодов сглаживаются в период пострадиационного храпения (см. рис. 12 и табл. 12).

|

|

|

Т А Б Л И Ц А 12 |

|

|

Поглощение О. (в %) в присутствии 2,4-дннитрофенола |

|||

|

концентрацией |

|

|

|

Продолжи |

|

моля |

10~* |

моля |

тельность |

сут |

|||

хранения, |

|

|

|

|

|

контроль |

300 крад |

контроль |

300 крад |

|

Я б л о к и |

с о р т а П е п и н |

ш афрапныи |

|

2 |

117,0 |

77,5 |

205,0 |

93,0 |

7 |

99,0 |

82,4 |

104,0 |

114,0 |

15 |

92,7 |

75,5 |

104,0 |

91,6 |

|

Г р у ш и с о р т а Б е с с е м я н к а |

|

||

2 |

113,3 |

62,0 |

119,0 |

103,1 |

7 |

71,8 |

54,7 |

113,2 |

78,2 |

13 |

64,2 |

46,7 |

78,5 |

77,8 |

|

А б р и к о с ы с о р т а К р а с н о щ е к и й |

|

||

1 |

103,8 |

97,8 |

136,8 |

101,1 |

2 |

82,1 |

55,9 |

100,0 |

76,1 |

6 |

82,0 |

76,2 |

98,8 |

72,0 |

Полученные результаты согласуются о данными других ис следователей о характере радиационного воздействия на основ ные центры энергетического обмена клетки — митохондрии. Так, Р. Дж. Романи и др. [51] не обнаружили существенных измене ний в структуре митохондрий и некоторых свойствах митохондриальных мембран после облучения плодов дозами до 600 крад. Количество митохондрий, которое сразу после облучения снижа-